1. 引言

湖泊是地球表层生态系统的重要组成部分,其沉积物是记录古气候和古环境信息的重要载体,对人类活动的响应亦较为敏感 [1] [2],湖泊表层沉积物反映了现代环境过程,湖泊流域人类活动的影响在沉积物中也能有所体现 [3],并记录在沉积物的各类环境指标中。通过提取湖泊沉积物中这些指标,能为我们了解气候变化、生态环境演变提供有用的信息。粒度和磁化率在湖泊沉积研究中是常用的环境代用指标,可以反映湖泊物质来源、水动力状况以及人类活动的影响等,很多学者将这两个指标结合起来进行分析,探讨其环境指示意义。但是,研究表明,不同沉积环境下的沉积物磁化率和粒度所指示的环境特征有所差别,需要根据湖泊具体情况进行合理的解释 [4] [5] [6]。烧失量(Loss on Ignition)指在一定温度条件下,沉积物样品损失的质量占总质量的百分比 [7]。烧失量一般反映了沉积物中有机质和碳酸盐相对含量,在湖泊沉积记录研究中被广泛应用。有机质在550℃下会发生分解,碳酸盐在950℃下会发生分解,用550℃下的烧失量表示有机质含量,950℃下的烧失量表示碳酸盐含量。沉积物的烧失量损失的质量越多,表明其含量越高 [8]。湖泊沉积物的有机质与碳酸盐受到湖泊初级生产力、流域气候、湖泊环境等方面的影响,因此,湖泊沉积物的烧失量可以反映湖泊的生产力、流域气候、环境等信息 [9] [10]。

云贵高原位于南亚季风和东亚季风的交汇带,该地区湖泊大多为构造断陷湖,具有入湖径流短、汇水面积小等特点,湖泊沉积连续、沉积速率大,对环境变化响应敏感,是揭示湖区古气候及环境变化的良好记录者 [11] [12]。以往对滇西北的湖泊沉积研究多集中在一些大型湖泊,如洱海 [13] 、程海 [14] 、泸沽湖 [15]。对中小型湖泊的研究多集中在湖泊水质、湖泊演变特征、水生植物的调查等方面 [16] [17] [18]。中小型湖泊对流域生态功能的发挥和维持作用关键,对区域环境变化也有敏感的响应,其表层沉积物是在现代地质过程中形成的,对表层沉积物的研究,能够了解沉积物的沉积环境、了解湖泊环境变化以及人类活动对环境的影响。

大理西湖是典型的小型浅水湖泊,属于洱海流域。以往对大理西湖的研究包括水质分析 [19] 、旅游规划 [20] 以及湖泊近现代环境变化特征研究 [21] 等方面,而在古气候、古环境重建方面缺少现代湖泊沉积研究。鉴于此,在前人对大理西湖近100年的湖泊环境变化分析的基础上,本文对湖泊表层沉积物的粒度、烧失量及磁化率特征进行分析,探讨他们的空间分布特征,以此了解物源信息、湖泊的沉积环境,进而揭示流域环境及人类活动的影响,为区域生态环境保护、流域开发提供理论依据。

2. 研究区概况

大理西湖(100˚01'~100˚03'E,26˚00'~26˚01'N)位于大理州洱源县右所镇境内,位于红河断裂带上,为一高原断陷湖泊。湖泊周围山地环绕,地形坡度大。大理湖泊现有面积4.7 km2,平均水深2~3 m,最大水深8.3 m,湖面海拔1970 m [22],属小型浅水湖泊,罗时江通过东南部的流出,汇入洱海,是洱海重要的上游水源之一。湖中均有水生植物分布,以沉水植物为主,主要呈斑块状或带状分布,也有部分挺水植物和漂浮植物,致使西湖水生植被覆盖度达70~80%。湖区四周母岩以碎屑岩为主,随着周围山体植被覆盖率下降,造成山体岩石裸露 [23] [24]。湖区地处低纬高原型北亚热带气候区,全年盛行西南风,年平均气温15℃左右,年降雨量1000 mm左右,年温差小,季节变化不明显,年际降水分布不均,形成干湿分明的两季,降水多集中在夏秋两季(图1)。

流域内主要以畜牧业和农业为主,近年来为了提高居民收入,加工业、旅游业等也相继发展,成立了工业园区。为了发展农业,围湖造田、砍伐树木、水利改造等人类活动使湖泊面积萎缩,湖滨带减少,部分湖区淤积变浅并逐渐沼泽化 [21]。人类活动强度加剧,也造成一定湖泊水质污染 [16] [19],直接影响到洱海上游水质。

3. 材料与方法

3.1. 样品采集

2019年6月在大理西湖进行采样工作。根据湖泊形状及现场情况,在湖上布点42个,用GPS对每个点进行定位,记录其坐标,并测量水深,用于等深线的绘制(图2)。被湖心岛分为东西两个湖区的西部湖区由于临近山地,水域较为宽敞,采样点较为均匀和密集;而东部湖区靠近湿地,水域面积狭小,湖中芦苇荡较多,不易到达,故采样点布设较少。表层沉积物样品用重力钻进行采集,将采集上来的柱状沉积物样品取表层1~2 cm样(胶冻状可流动的沉积物),装入自封袋密封冷藏,运回实验室待测。

3.2. 粒度测定

取适量样品于冲洗干净的100 mL烧杯中,放在加热板上用10%的H2O2和HCl以去除有机质和碳酸盐,将处理好的样品加纯水静置24 h后,吸取上清液,加入10 mL 10%的六偏磷酸钠并用超声波震荡10 min,使用英国产的MalvenMasterizer2000激光粒度仪进行测量,每个样品仪器重复测量2次,取平均值,重复测量误差小于±1%。

Figure 1. Monthly average temperature and precipitation of Lake Xihu, Dali region in 2017

图1. 大理西湖地区2017年月均温与降水量

Figure 2. Basin, water depth and distribution of sampling points in Lake Xihu, Dali

图2. 大理西湖流域、水深及采样点分布

3.3. 烧失量测定

将准备好的坩埚称重,记为M坩,称取适量磨好的样品于坩埚中,用烘箱105℃烘12 h后称重,记为M1。然后用马弗炉将坩埚在550℃下灼烧2 h后称重,记为M550,继续用马弗炉将坩埚在950℃下灼烧4 h后称重,记为M950。烧失量的计算 [25]:

(1)

(2)

LOI550的计算结果代表有机质含量(%),LOI950的计算结果代表碳酸盐含量(%)。

3.4. 磁化率测定

冻干后的样品进行研磨,把样品装入样品盒,保证完全装满,然后盖紧,使用英国Bartington公司生产的MS2型磁化率仪和MS2B双频探头进行测定,分低频(0.47 kHz)和高频(4.7 kHz),每个样品重复测三次,取平均值。所测得的磁化率为体积磁化率转化为质量磁化率,本文的磁化率值均为低频质量磁化率。通过所测得的低频磁化率和高频磁化率可以计算频率磁化率 [26]:

(3)

粒度与烧失量实验在云南师范大学高原湖泊生态与全球变化重点实验完成,磁化率的测定在云南师范大学旅游与地理科学学院完成。

3.5. 数据处理

采用Microsoft Excel 2010软件处理数据,ArcGIS10.4进行流域图的绘制,Surfer12进行空间差值,Grapher12进行粒度频率曲线绘制,用Minitab17进行相关性分析。

4. 结果与讨论

4.1. 粒度空间分布特征

根据Udden-Wentworth粒级标准,将沉积物粒度划为黏土(<4 μm)、粉砂(4~64 μm)、砂(>64 μm)三个组分 [25] 进行粒度分析(图3)。结果表明,大理西湖沉积物中值粒径(d = 0.5)介于5.0~14.8 μm,平均值为8.2 μm;其中以粉砂含量为主,含量介于56.6~79.3%,平均值为65.2%,主要分布在湖的西部,并且由西向东呈减少趋势;黏土含量介于16.7~42.2%,平均值为29.5%,主要分布在湖的东部,西部含量较低;砂含量介于0.2~21.3%,平均值为5.1%,总体含量很低,主要出现在西部湖区的南部水域。

粉砂是大理西湖表层沉积物的优势粒径,主要分布在西部湖区。这里靠近山麓地带,基岩出露,在雨季由于降水集中,加上盛行西南风,坡面碎屑物质很容易通过雨水冲刷以及风力搬运进入湖区。相反,东部湖区距物质源区较远,且有湖心岛的阻隔,外源碎屑物质不易到达,而且出湖河流在东南部,水流由西向东流,外源碎屑物质先沉积在湖西部,到达东部湖区的外源物质则逐渐减少且粒径逐渐减小,因此粉砂含量由西向东呈减少趋势。

黏土含量表现为东部湖区高,而西部湖区低。这主要与水生植被的分布有关,水生植物的存在不仅会减弱湖泊水动力条件,阻碍粗粒组分输入而有利于细粒沉积,也会因吸附作用滞留细颗粒 [26]。东部湖区靠近湿地公园,水域面积小,水生植物丰富,表现为大片芦苇分布,水动力较弱,导致细颗粒物质大面积沉积,由于湿地的存在对近岸的粗颗粒物质也有一定的拦截作用,使较粗的外源物质不易进入湖中。同时,西南角和湖心区都是深水区,水深越深,水动力越弱,沉积物粒径越细 [27],造成西部湖区的西南角和湖心区成为黏土含量的高值区。

Figure 3. Percentage content of median grain size (a), clay(b), silt (c) and sand (d) in surface sediments in Lake Xihu, Dali

图3. 大理西湖表层沉积物中值粒径(a)、黏土(b)、粉砂(c)、砂(d)百分含量

西湖整体而言砂组分含量非常低,砂含量的高值区在湖区西南部,位于岸边和湖心岛的中间区域。西南部岸边是海潭村,岸边有大片农田,集中的降水加之西南风的作用,大量外源粗颗粒物质易于进入湖泊。虽然西南部水深较深,但因其距物质源区近,搬运距离短且搬运力较强,粗颗粒物质可以进入水深较深水域 [22]。

大理西湖表层沉积物粒度分布并没有表现出由湖滨向湖心粒径逐渐变小的沉积模式,也没有按照由水深影响的水动力条件分布,是因为东西两个湖区的沉积环境不同。外源碎屑物质是影响西湖西部粒度分布的主要原因,这与沿岸的农业活动以及湖区气候有关。东部湖区粒度主要受水动力影响,与湖区水生植物分布有关。对大理西湖近100年的粒度分析表明,大理西湖的粒度以粉砂为主,砂含量在某些年份快速增加,而在2008~2013年砂含量有所下降,湖泊平均沉积速率在1949年以后呈增加趋势。人类活动如围湖造田、流域水文改造等,使湖泊萎缩、出现淤积,影响湖泊水动力条件,改变了湖泊环境,对湖泊沉积影响较大 [21]。

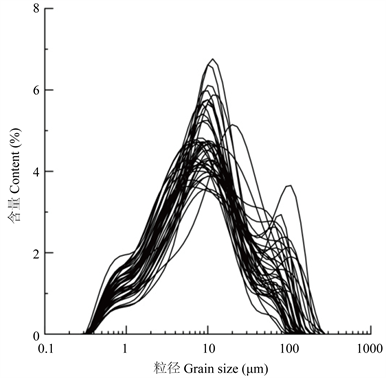

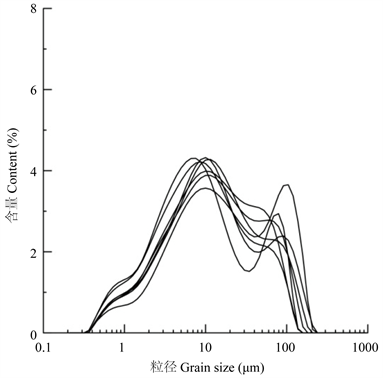

频率分布曲线的峰态能反映沉积作用形式,单峰说明是同一种搬运方式,搬运动力一定,双峰说明有不同的物质来源或不同的动力特征 [28]。大理西湖表层沉积物的频率分布曲线大多数都有弱峰出现,说明物质来源不同(图4)。频率分布曲线在不考虑>64 μm的粗组分中出现的弱峰,表层沉积物的粒度频率分布曲线大多为单峰态,也有明显的双峰出现(图5)。频率分布曲线出现双峰的沉积物粒度大多集中在靠近湖心岛一侧与偏南部水域,说明其物质来源不仅有山上碎屑物质的输入,岛上以及岸边居民的生产生活活动也向湖中输入了其他外源物质。呈现双峰态的粒度曲线,主峰为粉砂,次峰偏向砂,说明有更粗的外源颗粒物进入湖泊。湖区降水集中,雨水的冲刷可以把岛上以及岸边的粗颗粒物质带入进湖中,使一些大颗粒物质沉降下来,常年的西南风也会把南部岸边的颗粒物吹进湖中。

Figure 4. Distribution curve of grain size frequency of surface sediments in Lake Xihu, Dali

图4. 大理西湖表层沉积物粒度频率分布曲线

Figure 5. Double-peak distribution curve of grain size frequency of surface sediments in Lake Xihu, Dali

图5. 大理西湖表层沉积物粒度双峰频率分布曲线

4.2. 烧失量空间分布特征

大理西湖表层沉积物的有机质含量为13.1~45.9%,平均值为22.3%;碳酸盐含量为7.5~26.6%,平均值为15.7%。在分布上,表层沉积物的有机质含量有由北向南呈增高趋势,东部湖区的有机质含量高于西部湖区;碳酸盐含量由北向南呈降低趋势,西部湖区的碳酸盐含量高于东部湖区(图6)。

Figure 6. Loss on Ignition of surface sediments of organic matter (a), carbonate (b) in Lake Xihu, Dali

图6. 大理西湖表层沉积物烧失量有机质(a)、碳酸盐(b)

内陆湖泊沉积物有机质来源于湖泊自身生产力的有机质和陆源输入的有机质,受植物生产力和湖泊保存能力的共同影响 [29]。大理西湖由于湖泊面积萎缩、大量外源物质进入湖泊致使单位面积上沉积量增加,造成淤积,使水深变浅,水动力增强,有利于水生植物的生长。而流域内化肥的使用、污水的排放等使湖泊水质富营养化,随着湖泊面积缩小以及淤积严重,湖泊营养水平持续上升,沉积物的营养水平也在增加,沉积物的有机质来源逐渐转为由内源贡献为主 [19] [21]。湖泊自生有机质主要来自于湖泊内部的水生植物,有机质是生物有机体死亡后受到微生物的作用,生物残体发生一系列复杂的生物化学过程所形成的 [30]。已有研究表明,随着湖泊营养水平的上升,过量的营养物质会使水生植物退化,而浮游藻类逐渐增多 [21]。虽然大理西湖水生植被覆盖度较高,但由于湖泊富营养化水平升高,生物群落也逐渐发生变化,水生植物逐渐死亡,植物残体在微生物的分解下形成有机质,而藻类对有机质也有一定贡献,使得表层沉积物的有机质含量总体较高。东部湖区靠近湿地,水生植物生长量高于西部湖区,湖泊的初级生产力较高,所产生的有机质含量比西部湖区高。例如,对太湖的研究表明,芦苇死亡后的残体会使沉积物的有机质含量增多 [31]。大理西湖东部湖区有大片芦苇分布,较多的芦苇残体也为湖泊沉积物提供了更多的内源有机质。而有机质含量的高低也反映了有机质的保存条件。有机质含量和水深分布近似,在水深较深的南部,有机质含量较高,是因为水深越深,含氧量越低,缺氧的环境使有机质不易被氧化,能够很好保存下来 [32]。微生物分解有机体也会消耗大量氧气,形成缺氧环境 [33]。东部湖区有机质含量较高,除了初级生产力水平较高外,还与其对有机质的保存环境有关。东部湖区水生植物丰富,光合作用较强,但微生物对大量植物残体的分解尤其是对芦苇残体的分解,会消耗更多的溶解氧,有利于有机质的保存 [34]。

湖泊沉积物碳酸盐由自生碳酸盐和外源碳酸盐构成,湖泊中的碳酸盐沉积与湖区气候、湖泊理化性质、生物等因素有关 [35]。碳酸盐的外部来源是湖泊周围的岩石风化剥蚀,经流水及风力作用搬运进湖泊中 [36],自生碳酸盐则是湖泊水体在物理、化学过程中所形成的碳酸盐沉淀以及生物钙质壳体的生物碳酸盐 [37]。对程海的碳酸盐含量研究表明,程海的碳酸盐主要来自自生碳酸盐,表层沉积物碳酸盐含量与水深呈正相关关系,水深越深碳酸盐含量越高,有机质含量与碳酸盐含量也呈正相关变化 [38] [39]。大理西湖的碳酸盐含量与湖泊水深呈负相关关系(r = −0.375,p < 0.05),而西部湖区的这种负相关关系更明显(r = −0.611,p < 0.001),碳酸盐含量的高值区在水深较浅的西北部,南部的深水区碳酸含量较低,并且有机质与碳酸盐的分布呈相反的变化,是负相关关系(r = −0.484,p < 0.01),由此推测大理西湖的自生碳酸盐含量较少,而有机质含量较高,所产生的酸性物质会导致碳酸盐的溶解 [40]。大理西湖的碳酸盐可能来自于外源碳酸盐,因为山体外源物质输入进湖泊中,使外源碳酸盐多沉积在西部湖区,在水深较浅、有机质含量较低的西北部,碳酸盐含量较高。

4.3. 磁化率空间分布特征

沉积物中磁化率值的高低与磁性矿物成分、含量和磁颗粒物大小有关 [41]。Oldfield认为,沉积物磁化率的高低与细粘滞性铁磁颗粒有关,细粘滞性铁磁颗粒是沉积物磁化率的主要贡献者 [42],细粘滞性铁磁颗粒只对低频磁化率有贡献,因此低频磁化率和高频磁化率有数据差,频率磁化率就是低频磁化率与高频磁化率的相对差值,可以反映环境变化 [43]。

大理西湖表层沉积物样品磁化率值整体偏低,低频磁化率值介于2.2 × 10−8~98.5 × 10−8 m3/kg,平均值为24.8 × 10−8 m3/kg;高频磁化率值介于2.0 × 10−8~89.9 × 10−8 m3/kg,平均值为23.3 × 10−8 m3/kg,低频磁化率与高频磁化率分布特征一致;频率磁化率值介于1.0%~10.6%,平均值为4.8% (图7)。

Figure 7. Low frequency magnetic susceptibility (a) and frequency dependent susceptibility (b) of surface sediments in Lake Xihu, Dali

图7. 大理西湖表层沉积物低频磁化率(a)、频率磁化率(b)

研究表明,湖泊沉积物中的磁性矿物主要来自流域的外源碎屑物质 [44],由流域侵蚀作用产生,并通过径流搬运进入湖泊,磁化率值的高低可以反映流域侵蚀强度以及径流搬运能力 [45]。西湖西部距外源碎屑物质源区近,外源磁性矿物多沉积在湖西部,西湖东部距外源磁性物质源区较远,且湖心还有岛的阻隔,外源磁性矿物不易到达,使湖东部磁化率值低于湖西部。磁化率高值区出现在距山体更近的西北部和西南部分,集中的降水以及风力作用对裸露的山体侵蚀增强,而搬运距离短,使外源磁性矿物多沉积在此。在水深较浅的西北部,沉积物的磁化率值平均为20.8 × 10−8 m3/kg,在水深较深的西南角水域,沉积物的磁化率值平均为59.5 × 10−8 m3/kg,水深越深,水动力越弱,外源磁性矿物更容易沉积下来。

大理西湖的磁化率值整体偏低,这与沉积物以粉砂黏土组含量为主相关 [46]。相关分析表明,大理西湖西部的黏土组分与磁化率呈正相关关系(r = 0.530,p < 0.01),粉砂组分与磁化率呈负相关关系(r = −0.385,p < 0.05),与砂组分没有相关性,说明磁性矿物主要富集在黏土组分中 [47]。而东部湖区的黏土组分与磁化率值呈负相关关系(r = −0.674,p < 0.05),与粉砂和砂组分都没有相关性。说明东部湖区的黏土含量越高,磁化率值越低。西部湖区与东部湖区的粒度与磁化率呈现不同的相关性,说明粒度对西部湖区与东部湖区的磁化率值影响不同。

影响和控制磁化率的因素很多、很复杂,不仅仅是磁性颗粒物大小,不同的湖泊环境、外源和内源磁性物质、有机质含量等都会对磁化率值的高低产生影响 [4] [48]。外源碎屑物质作为湖泊沉积物磁性矿物的主要来源,其磁化率值的高低影响着沉积物的磁化率值,湖泊沉积物的磁化率值普遍偏低,说明外源物质的磁化率值不高 [49]。有机质可以稀释沉积物中的磁性矿物 [50],通过相关分析表明,大理西湖表层沉积物的有机质含量和低频磁化率呈负相关关系(r = −0.446,p < 0.01),说明有机质含量越高,磁化率值越低。大理西湖表层沉积物有机质含量较高,因此对沉积物中的磁性矿物有一定的稀释作用。而大理西湖东部有机质含量要高于湖西部,对磁性矿物的稀释作用更强。湖东部的水动力条件较弱,水体不流动,长期的滞水和还原环境也会降低矿物磁性,因此湖东部的磁化率低于湖西部 [51]。

对湖泊沉积物而言,频率磁化率可以反映物源、沉积动力条件的变化 [44]。但有研究表明,Bartington磁化率仪在高频测量时误差很大,磁化率值越低,频率磁化率的误差就越大,当磁化率值小于20 × 10−8 m3/kg时,频率磁化率反映的是测试误差,这种情况下的频率磁化率不可信 [52]。大理西湖东部的磁化率值普遍低于20 × 10−8 m3/kg,磁化率值较低,因此在高频测量时误差较大,而频率磁化率在这里反映的是测量误差。大理西湖西部的磁化率值较高,虽然有个别沉积物样品磁化率值低于20 × 10−8 m3/kg,但不影响整体频率磁化率的判别。大理西湖西部的频率磁化率与等深线分布近似,都是由北向南呈递增模式。通过相关性分析表明,西湖西部水深与频率磁化率呈正相关关系(r = 0.50,p < 0.01),说明西湖西部的频率磁化率可以反映湖泊水动力。西部湖区的低频磁化率与频率磁化率之间呈正相关关系(r = 0.59,p < 0.001)。超细(<0.03 μm)超顺磁性颗粒只对低频磁化率有贡献,频率磁化率可以鉴别超细超顺磁性颗粒含量 [47],从频率磁化率的分布来看,超顺磁性颗粒在西部湖区水深较深处的南部沉积。

由此来看,外源物质对西部湖区的磁化率值影响较大,磁性颗粒物主要富集在粒径较小的黏土组分中。而东部湖区的黏土含量虽高于西部湖区,但外源磁性物质对其贡献小,有机质含量高于西部湖区,对磁化率的稀释作用更强,湖泊环境也不利于磁性矿物的保存。

5. 结论

大理西湖表层沉积物各指标的分布特征可以分为西部湖区和东部湖区。从粒度分布特征来看,西部湖区主要为粉砂组分,外源物质输入对西部湖区沉积物粒径影响较大。东部湖区主要受水动力的影响,因水动力较弱,沉积物以黏土组分为主。

西部湖区接收了大量外源碳酸盐,而有机质含量较低,对碳酸盐的溶解作用小,使西部湖区碳酸盐含量较高。东部湖区因为初级生产力较高,产生了较高的有机质,并且其湖泊环境也更有利于有机质的保存。

外源碎屑物质对西部湖区沉积物的磁化率贡献较大,西部湖区的湖泊环境也更有利于磁性矿物的保存。东部湖区的外源物质输入少,磁化率值低,湖泊环境也不利于磁性矿物保存。

因受人类活动的影响,进入湖区的物质增多,湖泊萎缩、淤积,物质搬运能力以及水动力条件发生改变,影响湖泊沉积。东部湖区因水域面积狭小,富含有机质的细粒沉积物淤积在此,加快湖泊沼泽化。作为洱海的上游湖泊和水源地,大理西湖的生态功能保护与发挥具有重要意义,这不仅对于维系湖区生态环境和可持续发展意义重大,也对洱海保护和治理具有一定的意义。因此要根据湖区环境,制定相应政策,采取措施,保护及恢复湖泊的生态功能,防止湖泊环境进一步恶化。

致谢

苏怀老师在磁化率实验中所提供帮助,特致感谢。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。