1. 引言

我校以“主动适应社会需求,培养学生政治素养与专业能力结合、知识学习与实践能力并重、诚信做人与创新能力兼备的复合型创业型应用人才”为己任,强调培养学生应用知识和技能解决实际问题的能力,旨在为社会输送复合型创业型的应用人才 [1] 。《网络管理与维护》课程是计算机网络技术专业的专业必修课,按计算机网络技术专业人才培养方案,本课程设置目标:通过本课程的学习,提高学生在网络组建与管理、网络配置与维护等方面的专业知识及专业操作技能,学生具有网络规划、设计、实施与管理的能力,紧跟信息技术的最新发展,适应行业相应岗位的需求。《网络管理与维护》是网络规划、网络管理及维护的综合课程,实际应用性、操作性很强,先修课程有:计算机应用基础、计算机网络基础、网络设备配置与管理、网络综合布线、网络操作系统配置与管理,后续课程:顶岗实习、毕业设计。我系根据该课程特点,以生产环境中实际工作流程确定教学目标,采用专题式教学模式,通过学习与实践,学生掌握网络运行、维护与管理的基本知识和技能,能够胜任网络运维管理工作岗位的需求,努力实现我国高等教育提出的“培养具有创新型的应用型复合型人才,提高学生的理论知识水平和科学实践应用能力” [2] 的目标。

2. 专题式教学概述

2.1. 专题式教学内涵

专题式教学模式是一种针对教学对象的层次和特点,打破传统的按照教材的章节体系依序授课的方式,根据教学大纲规定的基本要求,按照课程内容的内在思想和逻辑关系,对教学内容进行整合、提炼、概括和充实,划分为若干有机联系而又相对独立的专题,再将它们组合成完整的教学内容体系,围绕专题确定教学方案,相对集中深入地进行教学,并以多样化的教学方法加以实施 [3] [4] 。

专题式教学侧重于将一个阶段的教学内容进行系统的整合,根据课程教学需要,以某个知识主题作为教学中心,按知识的必然联系整合教学内容,通过自主探究和合理引导,围绕主题进行研究与分析,提高学生的主观能动性,激发学生的学习兴趣。

2.2. 专题式教学适用性

专题式教学的教学目标明确,适用范围明确,在计算机网络技术专业课程教学中,适用于高年级学生综合应用能力提升训练及实际解决问题能力提升训练。《网络管理与维护》课程采用专题式教学,还在于本专业学生通过先修课程学习已具备基本的计算机网络基础知识、综合布线实际操作技能、局域网组网技术、IP编址知识、网络设备基本配置、网络操作系统配置等知识架构,对网络建设体系涉及的知识及技能要求已经有了一定程度的知识储备和实际操作经验,具备一定的学习基础。在顶岗实习前,学生需要在现有知识体系的基础上,整理所学知识的脉络,加深对知识体系的认识,将单一知识点向专题知识总结转化,在知识纵横梳理的过程中提升综合认知及实践能力。

3. 专题式教学实施途径

3.1. 教学主题确定

在专题式教学中,教学主题是将教学内容切合学生的需要并达成梳理知识体系的课程目标,是统筹课程知识体系的关键点。

《网络管理与维护》是计算机网络技术专业的一门专业核心课程,按照网络集成公司工作流程开设,以工作流程中的工作任务为单元组织教学,以真实的网络工程工作任务和职场情境展开学生职业能力训练。教研室成员对计算机网络相关职业工作岗位进行充分调研和分析,与多家合作企业的相关专家共同制订了计算机网络技术专业人才培养方案,确定了本课程的教学目标:通过构建一个完整的网络运行环境,完成网络设计、网络综合布线、网络设备的安装与配置、基本安全配置、网络联合调试、简单网络故障诊断与排除、服务流程和体系建设等网络运行维护与管理工作领域中的所有工作任务,掌握网络运行、维护和管理的基本知识与技能,能够胜任网络建设、运维、管理等相关工作岗位的需求。在进行课程教学前,组织学生考察并记录学校网络建设详情,选择一个中型企业及一个大型园区实地考察、学习网络建设方案及运维方案;在每个教学任务开始前,教研室教师集体沟通讨论课程主题,再由教师进行引导,学生参与讨论,最后拟定教学主题。比如,在观摩学校数据中心、企业网络中心机房时,同学们就在笔记中标注了网络设备间组成了环路的问题,因此在网络设备安装与配置任务中,我们共同确定了其中一个教学主题——“网络冗余技术”。

3.2. 教学内容重构

专题式教学知识的重构,要求教师从纵向和横向两方面精心选择与该主题相关的教学材料,对涉及到的知识进行重新组建,使相关内容纵横勾连,帮助学生重构知识体系,认识学科规律,进一步提升解决实际问题的能力。有时更可打破学科之间的限制,在教学中整合不同领域的内容和策略,进行有机扩展、延伸掘进,合理地吸纳应用场景及其他学科的知识,丰富教学内容,体现专题式教学开放性、综合性、多元性和生成性的特点,加速学生对学习内容的内化及长期记忆 [5] [6] [7] 。

在组织“网络冗余技术”专题内容的时候,我们遵循应用由易到难、组网规模由小到大、以实际应用场景为基础进行内容组合。按照网络冗余技术介绍、链路级冗余技术、网关级冗余技术、冗余技术的综合应用进行教学内容准备,主要内容如下:

1) 链路级冗余技术

二层链路冗余技术:

链路捆绑技术AP (Aggregate-Port),实现带宽提升、流量分担和冗余备份的目的。应用场景如图1所示。

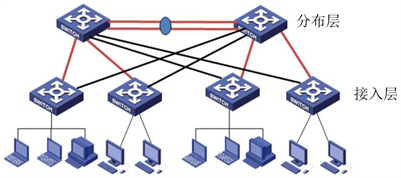

生成树技术:STP和RSTP (实现环路避免和冗余备份) MSTP (实现环路避免和冗余备份、实现多链路负载均衡)。应用场景如图2所示。

Figure 2. STP, RSTP, MSTP application scenario topology

图2. STP、RSTP、MSTP应用场景拓扑

三层链路冗余技术:

三层链路捆绑技术AP,应用场景如图3所示。

使用OSPF实现冗余和负载均衡,应用场景如图3所示。

2) 网关级冗余技术

VRRP协议应用。应用场景如图4所示。

3) 冗余技术的综合应用

OSPF协议、VRRP协议、MSTP协议综合应用实例,应用场景如图4所示。

Figure 3. OSPF application scenario topology

图3. OSPF应用场景拓扑

Figure 4. Redundant technology comprehensive application topology

图4. 冗余技术综合应用场景拓扑

3.3. 教学方法探索

线上线下相结合的翻转课堂教学模式,既能充分发挥教师的引导者、组织者作用,又能充分突出学生的学习主体地位,以学生为中心的教学组织思想体现在课前、课中及课后教学全部环节。

以“网络冗余技术”专题为例,课前阶段,为学生提供所需的各类学习资源,如课程内容讲解PPT、与主题关联的参考资料、学习任务单、讲解视频、操作视频等资料,上传至学校网络教学平台。学生根据课程设计的要求,结合自己掌握的网络技术相关知识的程度,自主在学习资源库中寻找适合自己需要的资料。资料发放有较长的时间提前量,学生有相对比较充裕的时间进行课程准备,复习前导课程的知识点,特别是网络设备配置与管理的内容。设置学习任务单时,按照教学内容组织,分链路级冗余技术、网关级冗余技术、冗余技术的综合应用三大块进行详细任务布置,覆盖本次主题教学的全部知识点。同时注意根据学生实际学习情况,在实际学习要求及测验部分设置不同的难度等级,如基础掌握部分、提高部分、扩展了解部分等。在网络教学平台上开辟讨论区,教师定时网上答疑,视学生学习、讨论情况进行引导。教师收集学生自主学习过程中的所有反馈信息后,不定时进行研讨,拟定课堂上要讨论及解决的问题。

在宝贵的课堂内化时间,共同研讨,引导解决问题,达到对教学内容深入理解及提升的目的。教师提出学生自学过程中的共性问题,组织引导大家研讨、解决;再根据教学主题,提出设计的问题,引导学生深入探究,提出自己的解决方案。课堂教学完成后,在总结互评阶段,同学们分小组分别演示本小组完成的任务,讲解配置过程及遇到的问题、解决问题所采取的措施,以检验前期的学习效果,巩固前期的学习成果。

课堂教学结束后,按学生学习程度布置本主题任务的拓展作业:1) 查阅资料,了解中、高端网络设备提供的冗余功能并举例说明。2) 了解网络设备的堆叠、虚拟化技术。3) 了解服务器操作系统(Windows、Linux)增加网络带宽,实现负载均衡/冗余功能。4) 了解服务器虚拟化技术增加网络带宽,实现负载均衡/冗余功能(如Xenserver)。

本课程以提升学生解决实际应用问题为主旨,所以在教学中,引导学生关注现有市场上占有率较高、在各行业有广泛应用的各类网络设备品牌,了解各厂商提供的产品线及各类产品提供的主要功能,学习设备制造商提供的行业应用解决方案、不同应用场景采用的技术,如Huawei、H3C、Cisco、Ruijie等。因此,在实施翻转课堂进行教学的各环节,案例教学、问题导向等教学手段也得到了大量应用。各种教学方法的合理使用,加强了学生之间、师生之间的交互,在教学过程中增强学生的参与意识,尽量满足不同个体的个性化学习需求,调动学生的学习积极性。

4. 总结

专题式教学通过按主题对教学内容的有效重构,拓展学生的学习空间和学习容量;精心设计的专题教学使每一专题形成一个小的知识体系,促进学生深入理解并掌握知识的系统应用。

下一步努力方向:第一,需要定期讨论解决部分学生课前学习努力程度不足的问题;第二,适度细化主题教学内容粒度,帮助少数学习能力不足的学生更好地适应高强度的、综合性强的知识技能学习,使他们更有信心提高教学各环节的参与度。

基金项目

1) 2018年四川省教育厅一般研究课题(JYXX18-018)阶段性成果。

2) 2018年校级教改课题(KZD2018007)阶段性成果。

3) 2019年校级教改课题(KY2019003)阶段性成果。