1. 前言

随着工业化步伐的加快和人类活动的干扰导致大量含氮化合物在大气中通过干、湿沉降的方式降落到地表,进入生态系统中。研究表明,适当的氮输入可以为生态系统提供营养元素,但过量就会影响生态系统的功能及结构 [1]。中国现已成为全球氮排量最多的国家之一,且未来将会持续增加 [2] [3] [4]。因此,氮输入的增加会对生态系统造成多大程度的影响引起了国内外学者们极大的关注。

森林生态系统是陆地生态系统中的重要组成部分,其具有调节环境因子、气候因子等生态系统功能 [5]。而土壤动物是陆地生态系统中分布最广、数量最多的一类生物 [6],其可直接或间接地参与土壤中物质循环和能量流动的转化过程,不仅是土壤和生态系统中的重要组成因子 [7] [8],还是全球变化对陆地生态系统影响不可或缺的指示生物 [9] [10]。土壤动物的生长、繁殖、群落结构、生态功能及区域分布均会随氮添加浓度的变化受到直接影响,也可通过改变土壤环境因子、地上植被群落结构等对土壤动物的取食、生长等行为间接影响土壤动物。其可敏感地反映出生态环境破坏、时空分布动态变化等状况 [11] [12]。多个研究发现土壤动物群落结构对氮沉降的响应存在多样性,存在促进 [13] [14] [15] [16] [17] 和抑制 [18] [19] 两方面作用。

目前对中国温带地区氮沉降背景下许多区域土壤动物的多样性以及环境对其影响机制还存在诸多薄弱。所以在小兴安岭地区建立长期模拟不同水平氮沉降试验基地,就森林生态系统中土壤动物的群落结构及时空分布格局对氮沉降的响应进行研究并讨论其内在机制,本研究基于对前人研究结果的分析,主要提出以下三个假设:1) 同一气候环境下不同氮沉降处理对土壤动物群落结构的响应;2) 不同氮沉降处理土壤动物群落的季节动态及垂直分布特征;3) 氮沉降下土壤环境因子对土壤动物的影响。

2. 材料与方法

2.1. 研究区概况

丰林国家级自然保护区(48˚02'~48˚12'N, 128˚58'~129˚15'E)位于黑龙江省伊春市五营区,该区地处小兴安岭南坡北段,海拔高度280~683 m,地处典型北温带大陆性季风气候区,年均温为−0.5℃,年均降水量680~750 cm,年蒸发量为930 mm,年均无霜期120 d,土壤为典型暗棕壤,样地植被类型为北温带针阔叶混交林。是中国面积最大、保存最完整的原始红松林,物种资源丰富。主要以红松(Pinus koraiensis Sieb.et Zucc.)、落叶松(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.)等为主的针叶树种及以水曲柳(Fraxinus mandshurica Rupr.)黄菠萝(Phellodendron amurense Rupr.)等为主的阔叶林的阔叶树种。

2.2. 实验设计

于2010年5月在保护区内选取12块20 m × 20 m植被地形相似的小样方作为人工模拟氮沉降试验基地,各样方间设有10 m宽的隔离带,以防止不同处理的样地间相互干扰。以NH4NO3作为外施氮源于每年生长季5~9月进行喷施,共设置对照CK (0 gNm−2a−1)、低氮LN (2.5 gNm−2a−1)、中氮MN (5 gNm−2a−1)、高氮HN (7.5 gNm−2a−1) 4个不同浓度氮添加处理,每个处理设计3个重复。

2.3. 样品采集

分别在2019年5月(春季),7月(夏季),9月(秋季)3个季节采集土壤样品,在每个小样方随机设置三个取样点,分别用直径为15 cm的环形刀和直径为5 cm的土钻按0~10 cm和10~20 cm采集土壤样品两份,一份用于土壤动物的分离,另一份用于土壤理化性质的测定。土壤动物土样迅速带回实验室后采用改良过后的Tullgren干漏斗法进行土壤动物的分离,将标本保存于75%的酒精后在解剖镜下根据尹文英《中国土壤动物图鉴》进行分离鉴定并分类统计,部分土壤动物类群鉴定至科水平 [20] [21]。

2.4. 数据处理与分析

首先运用Excel 2010统计土壤动物种类和数量,按土壤动物种类的个体数占所捕获总个体数的百分比来计算相对多度。10%以上为优势种,1%~10%为常见种,1%以下为稀有种 [22]。将用于测定土壤理化性质的样品带回实验室进行预处理,土壤全氮(TN)、全磷(TP)和速效氮(NH+ 4-N和NO− 3-N)采用连续流动分析仪(AA3, Bran-Luebbe, Hamburg, Germany)测定;用C/N分析仪(multi N/C 3100, Analytik Jena AG, Germany)对土壤全碳(TC)进行干燃烧分析;土壤含水率(SWC)采用烘干法测定;土壤pH采用PB-10酸度计测定(水土比例为2.5:1) [23]。土壤动物群落特征主要采用Margalef丰富度指数(D)、Shannon多样性指数(H')、Simpson优势度指数(C)、Pielou均匀度指数(J)进行数据分析,群落特征多样性指数计算公式如下:

式中,ni代表第i个类群的个体数;N代表群落中所有类群的个体总数;S代表类群数。

采用Spss22.0软件进行数据分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)对土壤动物的个体数、类群数及其群落特征进行差异显著性分析。用Pearson相关系数分析土壤动物群落特征与环境因子之间的相关性。

3. 结果与分析

3.1. 土壤动物群落组成结构对氮沉降的响应

3个采样期(2019.05~09月)共计捕获到土壤动物8769只,计45类,隶属于3门11纲25目(表1)。小兴安岭地区森林生态系统的优势类群为甲螨亚目、摇蚊幼科、等节跳科3类,占总个体数的68.13%;常见类群为双翅目幼科、球角跳科、棘跳科、革螨科、鳞跳科、辐螨亚目、线蚓科、线虫8类,占24.6%;这些类群构成了小兴安岭森林生态系统土壤动物的主体,剩余37类为稀有类群,占7.27%。

Table 1. Community groups and quantitative statistics of soil Animals in the Xiaoxing'an Mountains

表1. 小兴安岭地区土壤动物群落类群和数量统计

注:***:优势类群(≥10%);**:常见类群1%~10%;-:未发现此类群;n = 3。

0~10 cm土层共捕获6979只,占土壤动物总个体数的79.59%,共计45类。由图1可知,甲螨亚目、摇蚊幼科、等节跳科为优势类群,共占0~10 cm土壤动物总个体数的68.26%;双翅目幼虫、球角跳科、鳞跳科、棘跳科、革螨科、辐螨亚目等7类为常见类群,占24.22%;线虫目、正蚓科等剩余35类为稀有类群,占7.52%。总体来看,0~10 cm土层土壤动物的个体总数在高氮(HN)处理下达到最高,低氮(LN)处理下最低;与CK处理相比,氮沉降处理下土壤动物类群总数表现出降低的趋势。

Figure 1. Community groups and quantitative statistics of soil animals in 0~10 cm and 10~20 cm layers in the Xiaoxing’an Mountains

图1. 小兴安岭地区0~10 cm和10~20 cm层土壤动物主要类群

10~20 cm土层共捕获1790只,占总个体数的20.41%,43类,甲螨亚目、摇蚊幼科为优势类群,占10~20 cm土壤动物个体数总数的57.82%;双翅目幼虫、等节跳科、革螨科、辐螨亚目、球角跳科、棘跳科等11类为常见类群,占35.14%;地蜈蚣科等30类为稀有类群,占7.04% (图1)。10~20 cm土层对照处理样地的土壤动物个体数和类群数均大于氮添加处理样地。其中优势类群甲螨亚目、常见类群辐螨亚目、革螨科、球角跳科、棘跳科及鳞跳科等的个体数在氮沉降处理下均有不同程度减少;其余各类群对氮沉降的响应程度不一,但均有增加或减少的趋势。

3.2. 模拟氮沉降对土壤动物群落分布特征

3.2.1. 季节分布特征

不同季节模拟氮沉降对土壤动物个体数和类群数的响应如图2所示,所有处理下土壤动物的个体总数表现为:9月 > 5月 > 7月,差异显著(P < 0.05)。其中0~10 cm土层土壤动物整体上个体数表现为先减少后增加,但并未达到显著水平。CK和LN处理下土壤动物的个体数随季节变化均表现为递减趋势,其中5月CK处理下个体数显著高于7月和9月(P < 0.05),MN和HN处理下个体数随季节的变化先减少后增加,均未能达到显著差异。10~20 cm土层 CK和HN处理下土壤动物个体数随季节的变化表现为递增趋势;LN处理为递减趋势;MN处理为先减少后增加;其中7月MN处理显著低于5和9月(P < 0.05)。

注:不同字母表示相同处理下不同月份间差异(P < 0.05);n = 3。

注:不同字母表示相同处理下不同月份间差异(P < 0.05);n = 3。

Figure 2. Individual number and group number of soil animals under simulated nitrogen precipitation in different seasons

图2. 不同季节模拟氮沉降下土壤动物的个体数与类群数

总体来看,类群总数5月显著高于7月和9月(P < 0.05)。其中0~10 cm土层土壤动物的类群数整体表现为降低的趋势,在不同季节CK处理下的土壤动物类群数均高于氮添加处理样地,但未有显著变化。10~20 cm土层土壤动物的类群数在5月和9月的CK处理下均处于最高;CK、LN、MN处理下土壤动物类群数随季节的变化整体表现为递减的趋势;其中5月MN处理下类群数显著高于7和9月(P < 0.05)。

3.2.2. 垂直分布特征

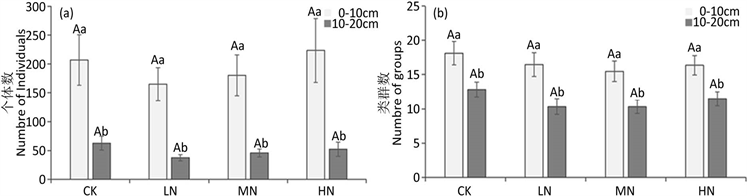

在模拟不同浓度氮添加处理下土壤动物的个体数和类群数的垂直分布特征如图3所示,0~10 cm土层和10~20 cm土层的个体数和类群数均呈现为先减少后增加的趋势,方差分析结果显示所有处理下0~10 cm土层土壤动物个体数及类群数均显著高于10~20 cm土层(P < 0.05),呈现出明显表聚性特征。

注:同一土层大写字母表示相同处理间差异;同一土层小写字母表示相同处理下不同土层间差异;n = 3。

注:同一土层大写字母表示相同处理间差异;同一土层小写字母表示相同处理下不同土层间差异;n = 3。

Figure 3. Vertical distribution characteristics of simulated nitrogen deposition on individual number and group number of soil animals

图3. 模拟氮沉降对土壤动物的个体数与类群数的垂直分布

3.3. 土壤动物群落结构与土壤理化性质的相关性分析

由表2可知,CK处理下0~10 cm土层土壤动物的丰富度(D)、多样性(H')、优势度(C)、均匀度(J)、类群数均高于氮沉降处理,而个体数在HN处理达到最大值;与CK相比,施氮处理下10~20 cm土层土壤动物丰富度、个体数及类群数降低;多样性和优势度除HN处理外均有减少,均匀度除MN处理外均增加;但均未达到显著处理。

Table 2. Community diversity of soil animals in different soils under simulated nitrogen deposition

表2. 模拟氮沉降下不同土层土壤动物的群落多样性

通过Pearson相关系数分析发现(表3,表4),0~10 cm土层土壤动物的丰富度(D)、多样性(H')、优势度(C)、均匀度(J)整体均与土壤SWC和TN含量呈显著负相关(P < 0.05);与土壤pH值显著正相关(P < 0.05)。多样性(H')与土壤NO− 3-N含量显著正相关(P < 0.05)。总个体数与土壤pH值和TP含量呈显著正相关(P < 0.05)。

Table 3. Correlation coefficient of 0~10 cm soil physicochemical properties with soil animal community

表3. 0~10 cm土壤理化性质与土壤动物群落的相关系数

注:*:差异显著(P < 0.05);**:差异极显著(P < 0.01);n = 3。

Table 4. 10~20 cm correlation analysis between environmental factors and soil animal communities

表4. 0~20 cm土壤理化性质与土壤动物群落的相关系数

注:*:差异显著(P < 0.05);**:差异极显著(P < 0.01);n = 3。

10~20 cm土层土壤动物丰富度(D)、多样性(H')、优势度(C)、均匀度(J)整体均与土壤SWC含量和TN含量显著负相关(P < 0.05);除均匀度(J)外其余指数和个体数都与土壤pH值显著正相关(P < 0.05);除丰富度(D)外其余指数都与土壤TC含量显著负相关(P < 0.05);土壤动物的丰富度(D)、多样性(H')、优势度(C)、均匀度(J)和类群总数均与土壤TN含量显著正相关(P < 0.05);丰富度(D)、多样性(H')和总个体数与土壤NO− 3-N含量显著正相关(P < 0.05)。

4. 讨论

本研究中,甲螨亚目和摇蚊幼科是0~10 cm和10~20 cm土层中的共有优势种,优势种和常见种是土壤动物群落的主体,对小兴安岭地区森林生态系统的群落特征起着决定性作用,可反映出它们在森林生态系统的适应能力较强 [24] [25]。分析结果显示模拟氮沉降对不同土层的土壤动物个体数的响应存在多样性,而对类群数存在负效应。其中在0~10 cm土层中,HN处理样地的土壤动物个体数达到最大值,原因应是氮沉降处理会增加凋落物氮素的有效性,提高凋落物数量及质量,从而促进土壤动物主要类群的繁殖 [26]。10~20 cm土层中,CK处理样地的土壤动物个体数达到最大值,施氮样地个体数减少,这是由于深层土壤中食物资源减少、养分含量降低及土壤环境不适宜所导致的 [27]。且多个研究证实,适当的氮沉降对土壤生物可能是有利的,但过量的氮沉降就会起抑制作用 [28] [29] [30]。关键在于生态系统是否达到“氮饱和”状态 [31]。类群数均在CK处理样地最高,说明氮沉降会抑制某些种群的生长。因此,土壤动物群落结构会对因氮沉降所造成的土壤环境质量高低和生态稳定性存在一定的指示作用 [15],且对氮沉降的响应存在多样性。

季节变化对土壤动物的个体数和类群数存在显著性差异,说明不同类群的土壤动物对环境的适应能力是不一致的 [32]。9月个体数量达到最高,这种差异主要原因是环境温湿度与凋落物的质量和数量所造成的,9月正当秋季温度比较适宜,大量凋落叶的累积为土壤动物提供了较好的生存条件,栖息在凋落物层的土壤动物开始大量繁殖,因此个体数量增加明显 [33]。而5月类群数达到最大值是由于在秋冬两个季节,凋落物被土壤动物分解后更易捕食,所以丰富的食源使类群数增加 [34];因此氮的持续输入会使土壤动物多样性减少,趋向于单一化,但个体总数增加 [12]。也有研究表明,不同土壤动物类群适宜生存的温度是不一致的,所以随着季节变化它会在土层间移动来躲避不适宜的温度。如本研究中两个土层的优势种和常见种是存在差异的。因此随着季节的变化,环境因子也会发生改变,土壤动物类群也会发生变化。

小兴安岭模拟氮沉降下不同土层土壤动物的个体数与类群数均在垂直分布上显示出明显的表聚性特征,具体表现为0~10 cm土层土壤动物的个体总数与类群总数显著高于10~20 cm土层 [35] [36] [37]。研究表明由于10~20 cm土层的养分含量低,因此被发现的土壤动物数量与类群较少。但影响土壤动物垂直分布的内在机制仍需进一步研究 [38]。

土壤动物群落受土壤性质、地上植被、地形及气候等多种环境因素相结合的影响,这些因素对土壤动物的群落结构、栖息环境等均会产生重大影响 [38] [39] [40]。本研究中土壤理化性质与土壤动物群落特征的相关性分析发现,整体上土壤pH值、NO− 3-N含量对本样地土壤动物群落组成有较强的相关性,土壤动物对养分速效氮有明显响应 [41],并与宛丽娟等人 [42] 发现土壤pH值对土壤动物群落组成起正相关响应研究结果相似,因此,在此样地氮沉降浓度升高对土壤pH值的影响较小,所以对土壤动物起到促进作用。

5. 结论

本试验研究基地位于小兴安岭天然阔叶红松林内,此样地人工模拟氮沉降试验已进行了11年,因此在这里进行土壤动物的调查和观测对丰富氮沉降对小兴安岭森林生态系统影响的评价内容具有重要研究意义。随着N沉降浓度的升高,整体上类群数减少;而0~10 cm土层土壤动物的个体总数在HN处理下达到最大值;10~20 cm土壤动物的个体总数在CK处理下最多;差异均未达到显著(P > 0.05)。季节动态表现为9月 > 5月 > 7月,9月个体总数最高,5月类群总数最高,因此季节变化对土壤动物群落结构影响显著。小兴安岭地区土壤动物主要集中分布于0~10 cm土层,个体数与类群数的表聚性特征均明显。土壤动物的优势种与常见种对环境因子变化的响应存在显著差异。