1. 引言

1.1. 生源地对择业地域的影响

有研究表明,不同生源地的大学生在文化、家庭观、经济观等方面有差异,从而对就业地的选择也不同,但大学生普遍倾向于在生源地就业。李红亚(2014)研究在地域差异的背景下应届生的就业去向发现,生源地是影响择业地的首要因素。郭阎思彤&李红勋(2016)对北京林业大学学生毕业后留京意向调查发现,北京及周边地区生源地的大学生留京意愿最强。马莉萍&潘昆峰(2013)对全国高校毕业生就业调查数据建立条件逻辑斯特模型,以考察大学毕业生择业地域选择与生源地的关系,结果发现,在控制地区以及个人基本特征的情况下,毕业生更倾向于选择在生源地就业。也有研究指出,选择留在大学所在地就业的毕业生占七成及以上(马莉萍等,2009)。但在我国各地区高校招收的学生中,一般有80%为本地生源,20%为外地生源(刘彦林&马莉萍,2019),所以学生更愿意留在院校地就业的结果也间接说明了其更倾向于在生源地就业。还有研究从城市级别的角度分析大学生的代际流动,通过将我国城市分为省会城市/直辖市、地级市、县级市、乡镇农村四个不同级别,发现大学生就业地城市级别都普遍等于或高于生源地城市级别,说明大学教育促进了地区代际的向上流动(马莉萍,岳昌君,&闵维方,2009)。

上述研究表明各个地区在吸引本地生源或在本地求学学生上更有优势。究其缘由,现代劳动经济学研究表明,生源地就业减少了大学生的心理成本和流动成本,保留了其原有的社会资本(李善乐,2011)。大学生对生源地的就业环境和政策更熟悉,且在生源地有一定的社会关系网络,不用再消耗额外的心理成本和经济成本去适应新的生活环境和建立新的社会关系,更利于自己找到更好的工作。其次,大学所在地的城市级别和经济实力一般更高,就业机会也更多,因此增大了毕业生在大学所在地就业的可能性。

1.2. 生源地对学校认同的影响

张干群(2012)通过采用自编大学生认同量表对大学生学校认同感进行问卷调查,结果发现农村比城市大学生,省外大学生比本地大学生的学校认同感更低。根据社会认同理论(social identity theory)和自我归类理论(self-categorization theory),人们会自动地将他人区分为内群体和外群体,并产生内群体偏见和外群体歧视。对于生源地和大学所在地在同一地区的大学生而言,生源地和大学所在地的社会群体都属于内群体,因此属于本地生源的大学生更容易对大学产生认同感。但对于外省的大学生,生源地的社会群体属于内群体,大学所在地的社会群体属于外群体,出于对生源地的地方认同和积极区分对外群体产生的排他性和歧视,难以产生学校认同。但有研究指出,大学里丰富的教学资源,多彩的社团活动,参与科研的经历以及和谐的校园文化氛围等,都会使学生对大学产生依恋、信任与归属感,从而也对学校产生认同感(苏永建,2009)。

1.3. 学校认同对择业地域的影响

学校认同使学生产生幸福感。有研究发现,幸福感和积极情绪都能促进地方认同(Knez et al., 2018)。四年的大学生活会让大学生适应大学所在地的生活方式并对其产生归属感和地方认同。Proshansky (1978)从自我和物理环境之间关系的角度定义地方认同为与物理环境有关的自我认同的一部分。Korpela (1989)认为当个体产生地方认同后,喜欢呆在该环境中并在该环境中追求自我一致性(self-coherence),自我价值(self-worth)和自我表达(self-expression),这有助于维持自尊。产生地方认同感的个体也会感觉居住在可控制的环境中,这意味着个体在该环境中的自我效能感不会受到威胁(Twigger-Ross & Uzzell, 1996),并对该环境形成地方依赖。

高鹏(2018)通过问卷调查的方法对武汉市大学生留汉意愿调查发现,武汉市的城市属性、生活环境、大学生留汉政策以及情感因素都对大学生留汉就业有正向影响。其中有利的政策、良好的城市属性和生活环境都会使得大学生认为武汉具有能满足自身行为需要的资源,并且比其他地方更胜一筹,因此会对武汉形成地方依赖(Stokols & Schumaker, 1981)。而情感因素则与大学生在学校体会到的归属感和地方认同有关。也有研究分析指出,大学生对大学所在地的地方文化更加熟悉和认同,也逐渐接受了该地的饮食和语言习惯,并且在大学所在地建立的较为完善的社会关系网络能提供必要的心理支持(葛玉好等,2011)。黄飞等(2016)对新疆内外地大学生关于生源地和就读地的地方认同及其对去留一项预测的调查研究结果显示,大学生对生源地的地方认同都高于对就读地的地方认同,因此更愿意回到生源地。且相比于在疆内就读的大学生,疆外大学生受生源地地方认同的影响更大。因此当生源地认同比学校认同的影响更大时,大学生倾向于回到生源地就业,但是对于本地大学生和对学校产生了认同感的大学生而言,更有可能选择在学校所在地就业。

目前国内针对大学生群体的研究多集中在专业认同上,很少有研究考虑大学生的学校认同与就业地选择之间的关系。本研究从地方认同的角度探究不同生源地学生在学校认同上的差异,及其对留汉意愿的影响。基于上诉分析提出本研究的假设:学校认同在生源地对择业地选择的影响中有中介作用。

2. 研究方法

2.1. 被试

本次研究采用随机抽样法对湖北省综合性大学——湖北大学大三和大四年级的本科生进行问卷调查。为防止生源地为武汉市的学生的数据有天花板效应,剔除生源地为武汉市的数据。通过线上与线下相互结合的方式进行调查,共回收问卷330份,有效数据为282份,其中生源地为湖北省(非武汉市)的被试142人,非湖北省的被试140人。在征得被试同意后发放问卷,当场回收问卷,向被试解释问卷并致谢。

2.2. 工具

本研究采用丁琳(2012)自编的大学生校际群体认同量表测量被试的学校认同水平,该量表通过项目分析、探索性因素分析和验证性因素分析将大学生的群体认同分为四个维度——情感认同、身份区别、评价和参与行为。量表采用李克特5点量表,从“1”不符合到“5”非常符合,总体信度为0.861,有良好的内容效度和结构效度。量表共21个项目,其中第9题、第17题和第19题与上诉四个维度无关,剔除后剩余18个项目。通过人口学变量筛选出湖北省(非武汉市)和非湖北省的学生,择业倾向通过量表第19题“我愿意留在武汉市就业”来测量(见附录)。本研究量表的整体信度的Cronbach α系数为0.899。使用SPSS 22.0对数据进行描述性统计分析、相关分析和中介效应检验。

3. 结果

3.1. 生源地对择业地域倾向的直接效应分析

为了描绘大学生生源地对择业地域倾向的影响,首先对变量进行赋值,生源地是湖北省(非武汉市)为1、非湖北省为2,留汉择业的倾向用1“不符合”到5“非常符合”表示。在控制性别和年级的条件下,以择业地域倾向为因变量,以生源地为自变量进行回归分析。结果表明,生源地对择业地域倾向有显著的预测作用(F = 36.270, t = −6.022, p < 0.001),生源地为湖北省(非武汉市)的大学生留汉择业的几率更大。

3.2. 学校认同的中介效应检验

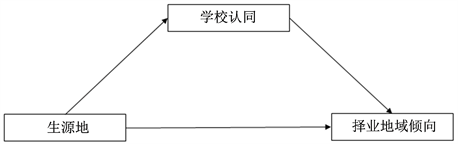

用量表前18题的总分刻画被试的学校认同,得分越高,学校认同度越大。在控制性别和年级的条件下,以学校认同为因变量,生源地为自变量进行回归分析得出生源地对学校认同的影响;以择业地域倾向为因变量,生源地和学校认同为自变量进行回归分析得出生源地和学校认同对择业地域倾向的影响。结果显示,学校认同对生源地的回归不显著(F = 0.51, t = 0.225, p > 0.05),择业地域倾向对生源地和学校认同的回归显著(F = 23.526, p < 0.001)。Sobel检验结果显著,说明学校认同对生源地和择业地域倾向为部分中介作用,中介模型如图1。

Figure 1. The intermediary role of school identification

图1. 学校认同的中介组用

3.3. 不同年级大学生生源地对择业地域倾向的预测作用

在控制性别的条件下,分别以大三、大四年级大学生的生源地为自变量,其择业地域倾向为因变量进行回归分析。结果显示大三学生的生源地对择业地域倾向的影响不显著(F = 1.327, t = −1.152, p > 0.05),大四学生的生源地能显著预测其择业地域倾向(F = 35.289, t = −5.940, p < 0.001),且在大四学生中生源地通过学校认同对择业地域倾向的影响显著(F = 19.461, p < 0.001)。

3.4. 不同性别大学生生源地对择业地域倾向的预测作用

在控制年级的条件下,分别以男生、女生的生源地为自变量,其择业地域倾向为因变量进行回归分析。结果显示男生的生源地对择业地域倾向有显著的预测作用(F = 12.615, t = −3.552, p < 0.001),女生的生源地也能显著地预测其留汉择业的倾向(F = 28.091, t = −5.300, p < 0.001)。

3.5. 不同性别大学生的学校认同的中介作用

在控制年级的条件下,分别对男生和女生的学校认同的中介作用进行回归分析。结果发现男生的学校认同对生源地的回归不显著(F = 2.544, t = −1.595, p > 0.05),择业地域倾向对生源地和学校认同的回归显著(F = 7.623, p < 0.001);女生的学校认同对生源地的回归显著(F = 11.264, t = 3.356, p < 0.001),择业地域倾向对生源地和学校认同的回归显著(F = 19.293, p < 0.001)。

4. 讨论

生源地对择业地域倾向的影响已被广泛讨论,本研究旨在探索验证学校认同在大学生生源地对择业地域倾向影响中的中介作用。实验结果显示,生源地为湖北省(非武汉市)的大学生留汉择业的可能性更高,这一点与前人研究一致(马莉萍&潘昆峰,2013)。且生源地可以通过学校认同的中介作用影响择业地域的选择,说明生源地为湖北省(非武汉市)的大学生的学校认同感更强,也更愿意留在武汉就业,研究结果符合中介模型的假设。究其缘由,省内大学生的地方认同感更强,对大学所在地有更强烈的归属感,从而形成更强烈的自我价值感(黄慧华,2014)。学校认同的自主行为有助于学生树立明确的职业目标,搜集相关信息并制定职业发展规划,影响其职业决策自我效能,对其社会成就有促进作用(Faircloth & Hamm, 2005)。

从年级的影响来看,大三学生的生源地对择业地域倾向的直接效应不显著,而大四学生的直接效应和学校认同的中介效应显著。这可能是因为大四学生的就业问题更紧迫,基于“先就业再择业”的观念,更倾向于在更熟悉,心理成本也更低的生源地就业,以便应对严峻的就业环境(陈媛媛等,2018)。而大三学生对就业问题尚且没有完整清晰的规划,对就业市场也不够了解,因此对就业地的选择处于理想化阶段。从性别的影响来看,生源地对择业地域倾向的影响与性别无关。崔盛&杜帆(2018)利用“中国教育追踪调查”(CEPS)数据分析和解释就业地选择对就业结果的影响发现,女生更倾向于回生源地就业。刘彦林和马莉萍(2019)利用2003~2013年全国高校毕业生就业调查数据分析毕业生返乡就业的性别差异发现,男生比女生更倾向于回生源地就业。造成研究结果产生差异的原因可能是不同研究对生源地的划分标准不同。

本研究结果说明可以通过提高大学生的学校认同感来增强其留汉就业的意愿。学校可以通过开展校史教育增强大学生对学校历史文化的了解,开展各种集体活动增强学生对学校的归属感,改善学生的学习生活环境增强学生对大学的依赖感。同时学校要尊重学生的主体地位,建立以学生为本的学校管理文化。此外,本研究结果还表明可以增强对大三学生的留汉就业宣传。大三年级本科生对武汉的就业环境和就业条件还不熟悉,对自己的职业选择还没有清晰明确的目标。若能对大三学生进行及时有力的宣传教育,帮助他们深入了解当前武汉市的就业政策,有利于他们为留汉就业做好准备,可能会间接提高其就业满意度。

需要指出的是,本研究仅对湖北大学学生的生源地、学校认同与留汉择业倾向进行了研究,研究结果有利于改善留汉政策,但研究模型是否适合其他省份有待进一步研究。且本研究的数据与模型的拟合度不够高,属于部分中介,未来的相关研究可以增大样本量和调查范围。但本研究提出的学校认同的中介作用为改善武汉市的留住人才计划提供了理论支持,具有一定的现实意义。

5. 结论

本研究以湖北大学为例,调查分析了生源地对大学生择业地域倾向的影响,以及学校认同的中介作用。并由此得出结论:生源地对择业地域倾向有显著的直接影响,学校认同在生源地对择业地域倾向的影响中起部分中介作用。即生源地为湖北省(非武汉市)的大学生留汉就业的意愿更强,不同生源地大学生的留汉就业意愿受其学校认同的影响。且大四学生的生源地对留汉就业倾向的直接影响和学校认同的中介作用显著,大三学生不显著。

附录

湖北省综合性大学生学校认同量表

同学你好,非常感谢你能抽出时间协助我们完成调查问卷,请在下面选项中选择符合自己的答案并打“P”。回答无所谓对错好坏之分,请你根据自己的真实感受来填写。本问卷仅做学术研究之用,我们对您的结果将绝对保密。

生源地:( )省( )市( )县性别:男( )女( )年龄:( )

年级:大一( )大二( )大三( )大四( )研究生( )

NOTES

*通讯作者。