1. 引言

川东渝湘鄂地区处于雪峰山陆内造山带的逆冲推覆构造带,推覆构造受到南东–北西向挤压应力作用,以褶皱–冲断构造变形为主,但各区发育的构造变形强度、构造样式、平面展布形态、构造规模等方面均存在较大差异,发育南东侧雪峰山厚皮构造带及北西侧四川盆地内薄皮构造带为特征,并且不同构造层次构造样式具不协调性。对于川东渝湘鄂地区构造变形差异及其成因机制,国内学者开展了大量的研究。刘尚忠 [1] 认为隔槽式、城垛式及隔挡式3种褶皱是统一的薄皮构造在外应力作用下遭受不同程度破坏以后残留下的不同部位的显示。丁道桂等 [2] 提出区内褶皱尤其隔档式褶皱是多岩层层系在纵弯作用下形成的区域大尺度膝折构造。徐政语等 [3] 将区内构造划分为3个构造层,下构造层主要发育双重构造与断弯褶皱,中构造层多发育断弯与断展褶皱,上构造层以形成滑脱、断展与突破构造为主。郭建华等 [4] 进一步指出地下不同构造层次存在不协调性,这种变形特征可解释为沿盖层间滑脱面的逆冲以及断弯褶皱及滑脱褶皱的形成。颜丹平等 [5] [6] 认为从南东向北西、从下向上多层拆离推覆下的递进挤压作用控制了区内各构造带的基本构造样式,早期先形成隔挡式褶皱,随着挤压推覆进行,最终演化成前端为隔挡式褶皱,后端为隔槽式褶皱。可见前人的研究已经证实多层拆离滑脱构造是形成区内断层–褶皱构造样式的重要因素。对于大范围川东渝湘鄂地区,各个局部地区的地质结构存在区别,特别是滑脱层的区别,在外应力作用下构造变形也不同。本文研究以近年来采集的三维地震资料为基础,在精细解释的基础上,从滑脱层的展布、厚度、流变性等方面入手,结合前人模拟实验分析成果,依据断层相关褶皱理论,开展川东南构造变形差异性分析。

2. 区域地质概况

2.1. 区域构造特征

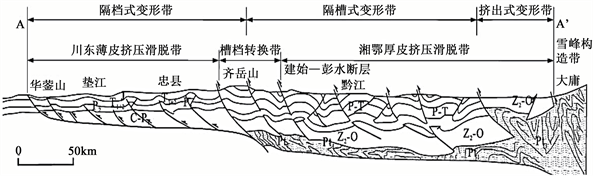

川东–雪峰山褶皱–冲断带以华蓥山断裂为西边界,以大庸断裂为东边界,受雪峰山造山运动影响,发育不同程度的褶皱–冲断带,属于典型的“侏罗山式”褶皱。发育中、新生代多层次滑脱构造,具有显著的南东变形强、北西变形弱,南东变形早、北西变形晚的递进变形特征。平面上从东南向北西可划分为5个变形带:雪峰山隆起区、挤出式变形带、隔槽式变形带、槽档过渡带、隔挡式变形带(图1)。

以齐岳山断裂为界,两侧构造形变差异大,齐岳山以西的川东隔挡式变形带,构造变形主要发育于中寒武系以上地层,属于薄皮滑脱推覆变形区,正向构造以狭长、紧闭背斜,负向构造以宽大、平缓为主,垂向上表现为似同心褶皱的特点。背斜带发育铲式逆断层,断面向东倾斜,向西逆冲,其主要滑脱层为一套寒武系膏岩软弱地层。齐岳山以东的隔槽褶皱冲断带属于基底卷入型的厚皮逆冲推覆变形区,正向构造以宽阔的箱状背斜为主,负向构造以狭窄、线状的向斜为主,平面表现为不对称性褶皱的特点。构造变形由一系列向南东倾斜的前冲叠瓦断层和产生的反冲断层共同控制,如图2。

Figure 1. Tectonic zoning map of Eastern Sichuan-Xuefeng Mountain

图1. 川东–雪峰山构造分区图

Figure 2. Geological profile of fold and thrust belt of Huaying Mountain-Xuefeng Mountain (Modified from [7])

图2. 华蓥山–雪峰山褶皱冲断带地质剖面图(据文献 [7] 修改)

2.2. 区域地层与滑脱层

川东南地区出露地层和钻井揭示,地层自上而下依次为侏罗系、三叠系、二叠系、石炭系、志留系、奥陶系、寒武系,缺失部分石碳系、泥盆系地层,总厚度超过10 km。通过对岩性和地震资料分析,结合岩石力学能干性数据,川东南地区主要发育三套滑脱层,分别为:古生界中–下寒武统膏盐岩、下志留统泥页岩、中生界中–下三叠统膏盐岩。

中、下寒武统(高台组、龙王庙组)膏盐岩:以局限台地–蒸发台地相为主,沉积产生了较多的膏盐岩。其中盐湖–局限台地相,位于膏盐湖的最内层,呈向北西突出的弧形展布于重庆–石柱–当阳一线,膏盐岩具有单层厚度大、累积厚度大、岩性纯,膏岩含量高的特点。JS1井钻遇288 m膏岩,其岩性以石膏、膏质云岩、含膏云岩、膏溶角砾岩、膏泥岩夹白云岩。其中蒸发台地相围绕盐湖呈环带状展布,主要分布于四川盆地及周缘、黔中隆起、江汉盆地周边。膏岩单层厚度小、累积厚度也小(20~40 m),岩性杂,膏岩含量低的特点,以白云岩、云质灰岩夹石膏、膏质云岩、膏溶角砾岩、膏泥岩互层。永川一带处于局限台地相带内,位于膏盐池内部,膏岩含量高,膏岩厚度大(100 m),而盆缘礁石坝、丁山、林滩场等地处于蒸发台地相,膏岩含量低,厚度小(20~30 m),寒武系膏岩滑脱层厚度、岩性对构造变形产生影响。

下志留统龙马溪组泥页岩:川南地区表现为深海陆棚沉积–浅海陆棚沉积相,沉积了大量的泥页岩,厚度达500~700 m,具有从盆缘向盆内减薄的趋势。永川–重庆一带沉积厚度达500~600 m,礁石坝–林滩场厚度减薄为500 m左右,丁山一带厚度减薄为200 m左右。这套巨厚的泥页岩成为构造运动的应力消失层和构造滑脱层,对区域构造变形产生一定影响。

中–下三叠统膏盐岩:主要发育于下三叠统嘉陵江组和中三叠统雷口坡组,构成中生界以上构造变形系统与下伏系统的分界面。膏盐岩盖层厚度50~600 m,在川中、川西南部地区最为发育;而在印支期泸州古隆起、开江古隆起的局部地区厚度小于50 m,发育程度相对较差。川东南各探区整体差异不大,厚度普遍较小50 m,对构造变形影响减弱。

此外,还发育上二叠统龙潭组煤系、侏罗系泥岩、下白垩系泥岩等局部滑脱层。基底前震旦系板溪群、黄河群等岩系中发育由页理、片理等构造的韧性滑脱层。不同层次、多套滑脱层将地层纵向上划分为变形样式不同的浅、中、深层滑脱构造体系,滑脱层厚度、埋深、流变性对构造变形产生不同程度的影响。

3. 构造变形特征及影响因素分析

3.1. 基底的控断作用

川东断褶带明显受控于华蓥山、齐岳山两条基底断裂,该两条断裂分别是川中低缓褶皱带、川东高陡隔挡断褶带、湘鄂西隔槽断褶带的分界断层,在断裂两侧构造形态和规模完全不同。

结合盆缘出露基底岩石学研究表明,四川盆地平面上自西向东由龙门山、龙泉山、华蓥山和齐岳山断裂分割成北东走向展布的川西、川中、川东三大地块。

川中地块体由康定群及更老基性–超基性岩构成,上部褶皱基底缺乏,具有单层基底结构,古元古代末固化构成盆地基底核心,能干性较高。川西和川东块体都具双层结构,川西块体褶皱基底由中元古界变质火山–沉积岩系构成,川东块体褶皱基底则主要为新元古界板溪群浅变质沉积岩构成,两者晋宁期形成,能干性相对较弱。基底结构和能干性的差异对后期沉积盖层发育和构造变形具有明显控制作用。不同构造单元地层的能干性差异也是形成断裂的原因,如华蓥山断裂带是川中、川东地块的分界断层,两侧沉积地层能干性差异(川中地块>川东地块)。齐岳山断裂带是中、上扬子的分界断层,其南东侧发育基底卷入式的“隔槽式”断褶组合,北西侧发育盖层滑脱式的“隔档式”断褶组合。在两个地块接触部位易形成地层结构的薄弱点,受到水平挤压时,易形成地层断裂,吸收水平挤压应力。

3.2. 构造变形特征

本文研究选择湘鄂西代表隔槽式构造变形带、礁石坝–丁山–林滩场代表盆缘过渡带、永川代表川东隔挡构造变形带,分别对各区的构造变形特征加以分析。

以齐岳山断裂为西边界,湘鄂西构造整体呈北东–南西向展布(图3),主要以从基底断至地表的高倾角前冲叠瓦逆断层和其反冲断层组成的冲起构造、背冲构造。高倾角前冲叠瓦逆断层向下都并入基底滑脱层,即为前震旦系拆离滑脱面,其基本特点是同一方向的一组逆冲断层具有共同的底板拆离滑脱面。形态表现为长波长似箱状褶皱,具有典型的“背斜宽缓、向斜狭窄、线状分布”的隔槽式褶皱变形特征。属基底卷入型的厚皮逆冲推覆构造。除基底滑脱外,上部地层滑脱现象不明显。

Figure 3. Tectonic map and regional seismic and geological analysis section of West Xiang-E area

图3. 湘鄂西地区构造图及区域地震地质解析剖面图

礁石坝构造位于四川盆地东南缘齐岳山断裂带西段前缘,整体呈北东–南西展布的长波长似箱状背斜构造(图4),其主控断层为向下断至基底,向上断至地表的向南东倾斜的铲式高倾角前冲逆断层,南东部被狭窄向斜及其发育多组向北西倾斜的断层切割控制。具有背斜宽缓,向斜狭窄,构造西部地层较陡,深部地层卷入变形的特点,整体上与隔槽式褶皱变形特征相似,属于基底卷入型的厚皮逆冲推覆构造。如图4剖面可见礁石坝构造纵向上明显可以划分为下、中、上三个构造形变层,分别受控于二套主要的滑脱层:寒武系膏岩滑脱层和志留系泥页岩滑脱层。寒武系滑脱层以下地层为下构造形变层,寒武系滑脱层–志留系滑脱层之间地层为中构造形变层,志留系滑脱层以上地层为上构造形变层。剖面可见寒武系膏岩滑脱层、志留系泥页岩滑脱层对断层起限制作用。

Figure 4. Tectonic map of Reef dam in Fuling area and cross-main tectonic seismic profile

图4. 涪陵地区礁石坝构造图及过主体构造地震剖面图

丁山背斜构造位于四川盆地东南缘,齐岳山断裂带以西并紧邻齐岳山断裂带前缘。构造主体呈北东–南西向短波长背斜,紧邻南东面的北东向构造箭头垭背斜。构造图可见丁山背斜北西翼又呈现出北西向构造形迹(图5),明显受到了后期北西向构造的改造。背斜构造主要受到南东面与箭头垭背斜之间的北北东向断层控制。该构造深部地层卷入变形,纵向上明显可以划分为下、上二个构造形变层,受控于寒武系膏岩滑脱层,寒武系滑脱层以下为下构造形变层,寒武系滑脱以上为上构造形变层。下构造形变层发育多组向南西倾斜的叠瓦逆冲断层,断层向上受寒武系膏岩滑脱层限制,向下断至基底拆离滑脱面。滑脱层之下为断块构造变形,滑脱层之上地层表现为挤压上拱塑性变形特征,变形较弱,表现为双变形层结构。

林滩场断背斜构造位于四川盆地东南缘,齐岳山断裂带西段前缘第二排构造,表现为一轴向北东–南西展布的短波长断背斜构造(图6),紧邻南东面的北东向构造桑木场背斜。从构造图及三条过主体构造地震剖面可以完整反映出林滩场背斜的相关构造变形特征、构造样式及其组合关系。其控制断层为向上断至嘉陵江组的逆冲断层。构造深部地层发育多组向南西倾斜的叠瓦逆冲断层,断层向下断至基底拆离滑脱面,向上断至寒武系膏岩滑脱层–嘉陵江膏岩滑脱层。属于基底卷入型的厚皮逆冲推覆构造。纵向上可以划分为下、中、上三个构造形变层,分别受控于二套主要的滑脱层:寒武系膏岩滑脱层和三叠系嘉陵江组膏岩滑脱层,志留系滑脱作为次要滑脱层。寒武系滑脱层以下为下构造形变层,寒武系滑脱层–嘉陵江组滑脱层为中构造形变层,嘉陵江组滑脱层以上为上构造形变层。

Figure 5. Tectonic map and cross-main tectonic seismic profile of Dingshan area

图5. 丁山地区构造图及过主体构造地震剖面图

Figure 6. Tectonic map and cross-main tectonic seismic profile of Lintan Field area

图6. 林滩场地区构造图及过主体构造地震剖面图

永川地区新店子背斜构造位于齐岳山断裂带和华蓥山断裂带夹持的川东高陡构造带内,属华蓥山帚状褶皱带西南端。从构造图及过主体构造地震剖面清楚呈现出构造变形特征及其组合关系(图7)。整体上表现为一北东–南西展布的短波长的长轴窄陡背斜形态,背斜陡而窄,向斜舒缓开阔,是典型的隔档式滑脱褶皱。纵向上可以划分为基底、下、中、上四个构造形变层,分别受控于三套主要的滑脱层:寒武系膏岩滑脱层、志留系泥页岩滑脱层和三叠系嘉陵江组膏岩滑脱层。受到三套滑脱层的影响,构造变形具有分层变形的特点。背斜构造核部在寒武系滑脱层–志留系滑脱控制下层发育一坡坪式逆冲断层,断层倾向西南,形成断层转折褶皱,深部寒武系地层背斜核部加厚。形态具有从下向上逐渐变窄陡的特点,高点有所迁移,表明该构造在不同层系受控于不同断层,构造形变程度不同。

Figure 7. Tectonic map and cross-main tectonic seismic profile of Yongchuan area

图7. 永川地区构造图及过主体构造地震剖面图

3.3. 构造变形影响因素分析

川东南地区发育多期次构造运动形成多种构造变形样式,大量研究资料表明,滑脱层的存在对褶皱-冲断的几何学、运动学特征具有重要的控制作用。滑脱构造由于变形所引起的沿一个或几个地层层面的脱离,滑脱面两侧地层的变形各自独立或部分独立,从而影响地层的构造变形。受滑脱层的范围、厚度、塑性、层数、上覆地层厚度等因素影响,构造变形复杂。很多学者应用物理模拟试验对滑脱构造开展了研究,获得了重要的成果。于福生等 [8]、刘玉萍等 [9] 用石英砂模拟强度较大的能干岩层,用微玻璃珠和不同黏度硅胶模拟滑脱层,对双滑脱层模型开展模拟实验,研究了双滑脱层褶皱冲断带的几何学特征和运动学过程。刘重庆等 [10] 针对滑脱层流变学性质对地层构造变形的影响进行了模拟研究。这些研究从多角度探讨了双层滑脱对构造变形的作用,通过模拟试验有以下结论:

1) 下部滑脱层对变形样式起主导控制作用,变形样式主要为前展型逆冲叠瓦式断裂构造;

2) 下部滑脱层与中间地层仅发育断裂构造,上部滑脱层与上部地层发育断层相关褶皱构造;

3) 下部滑脱层的厚度变化对逆冲断层叠置样式影响小,但对上部褶皱紧闭–开阔有一些相关影响;

4) 上部滑脱层厚度越大,越容易形成滑脱断层,分层变形特征越显著,限制基底断层向上发展越强;

5) 滑脱层埋深越大,形成的断层相关褶皱较开阔,滑脱层埋深越小,形成的断层相关褶皱较紧闭;

6) 滑脱层黏度越小,分层变形特征越明显。上部滑脱层发育前展型叠瓦式逆冲断层及其相关褶皱,断层底部收敛于上部滑脱层。随着滑脱层黏性增加,靠近挤压端先形成基底卷入式背冲构造,然后在上部滑脱层形成叠瓦式构造、背冲式构造。在下部滑脱层形成对冲三角带构造、背冲构造、叠瓦式构造。

这些成果对分析滑脱构造有重要指导意义。

川东南地区寒武系滑脱层主要以膏盐岩为主,能干性最弱,导致其在水平应力作用下,膏岩滑脱层发生塑性流变,造成局部堆积加厚并导致地层上拱作用,从而引起上覆地层进一步构造形变。如永川、丁山、焦石坝地区均存在寒武系膏岩层的塑性变形现象。但各地区寒武系膏岩的厚度和流变性差异,对构造形变作用有所差异。如永川地区控制构造的断层均形成发起于寒武系膏岩滑脱层,说明膏岩的滑脱和塑性变形是构造形变的主导因素。丁山地区基底断层表现为向上收敛于寒武系膏岩滑脱层,而上变形层少断层以隆升变形的特征,表明寒武系膏岩层起到有效限制分隔基底断层的作用。焦石坝构造两侧控制断层从基底断穿寒武系滑脱层至浅层,寒武系滑脱层仅对次级断层起到了滑脱和限制作用。一方面说明焦石坝构造受到的构造应力作用和构造变形较大,另一方面说明寒武系膏岩厚度减薄和流变性变差,导致其对断层的限制作用减弱。寒武系膏岩滑脱层在川东南构造变形中主要起两个方面作用,一方面,由于其强流变特点,导致基底断层在寒武系膏岩滑脱层中滑脱消减,起到限制基底断裂的作用。上部地层断层在寒武系膏岩滑脱层中滑脱消减,难以切穿滑脱层,表现为上下分层的变形特征。另一方面,由于其膏岩流变局部堆积造成地层加厚,导致浅层进一步发生褶皱形变。

志留系泥页岩滑脱层在川东南地区广泛分布,该套地层流变性明显弱于寒武系膏盐层,但其具有厚度大的优势,能成为有效的滑脱层。志留系泥页岩滑脱层在川东南构造变形中主要起限制志留系上下断层的作用,断层在志留系泥页岩滑脱层中滑脱消减,对规模不是特别大的断层能起到有效的限制作用,表现为志留系上下断层的空间错位,断层不连通。这种样式在永川地区尤为明显。

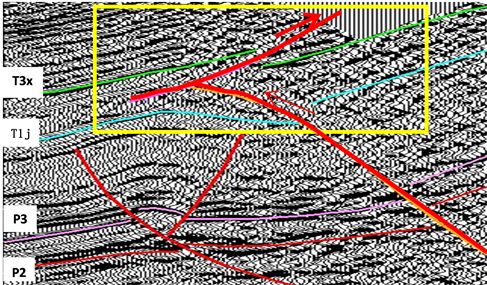

三叠系嘉陵江组膏岩滑脱层由于礁石坝构造、丁山构造、林滩场构造、永川构造总体上处于嘉陵江组膏岩厚度较小区域,同时盆缘构造核部已出露三叠系地层,嘉陵江组膏岩仅在部分地区具有滑脱现象,对构造变形影响相对小些。如林滩场构造该套滑脱层略厚,对断层的限制作用明显。如图8为永川构造断层消失在嘉陵江组滑脱层中的典型楔形构造,滑脱层对发育在其上下断层均起到限制作用。

以上探区的构造变形分析表明,礁石坝地区虽然发育寒武系膏岩层但整体厚度较薄,构造变形特征与湘鄂西特征基本类似,但构造变形强度减弱了。丁山构造、林滩场构造处于盆缘过渡带,虽然发育志留系泥页岩、嘉陵江组膏岩地层,该两层滑脱层主要对次一级断层起到限制作用,对比较大的断层限制作用特征不明显。如图9为从永川–綦江–丁山区域性地震解释剖面,展示了从盆缘到盆内三套滑脱层对不同变形层的作用逐渐加强,构造变形趋于复杂化。以寒武系膏岩作为底板滑脱层,由于该滑脱层的分隔作用,构造变形具有上下分层变形特点,寒武系膏岩滑脱层以下地层构造变形较弱,以斜坡为主。

Figure 8. Typical seismic profile of the slippage of gypsum rock in the Jialing River Formation in Yongchuan area

图8. 永川地区嘉陵江组膏岩滑脱层典型地震剖面图

基底断层向上消失于寒武系膏岩滑脱层,而滑脱层以上断层向下消失于寒武系滑脱层中,构造变形表现为叠瓦断层组成的逆冲推覆构造。地层中上层发育包括志留系泥页岩、三叠系膏盐岩等多套塑性滑脱层,在挤压作用下发育典型的多滑脱层构造,变形强烈,地层高陡,构造各变形层形态有较大差异,构造主体发育逆冲断层,常伴生有反向逆断层,形成一系列背冲构造或叠瓦构造。永川、綦江构造处于川东隔挡式褶皱构造变形带,纵向上受多套滑脱层的影响,主要以逆冲断层和其反冲断层组成的冲起构造为主。从盆缘到盆内均受三套滑脱层的作用,纵向累加形变强度:永川>林滩场>丁山,可能与纵向滑脱层厚度及流变特性有关。当滑脱层流变性强时,更易发生滑脱和局部聚集加厚,增强垂向变形强度,该特征与寒武系膏岩分布特征吻合。

Figure 9. The Yongchuan-Qijiang-Dingshan regional seismic interpretation profile

图9. 永川–綦江–丁山区域性地震解释剖面

4. 结论

通过对川东南地区多个各构造变形区的对比分析得出以下结论:

1) 川东南地区构造变形中滑脱层的作用是一重要因素,主要受三套滑脱层控制:中下寒武统膏盐岩作为主要滑脱层、志留系泥页岩和三叠系嘉陵江组膏岩作为次要滑脱层;

2) 川东南地区构造变形可划分盆内和盆缘两个体系,盆内发育盖层滑脱式褶皱,盆缘发育基底卷入式褶皱冲断构造。