1. 引言

土壤湿度可以影响陆地表面和大气之间的感热通量、潜热通量、辐射通量和动量通量交换,从而引起气候变化 [1]。因此,土壤湿度对于气候预测和气候变化研究具有重要意义。此外,土壤湿度也是水文环境监测中的一个重要指标,通过土壤湿度可获取相关水文信息,对于监测生态环境的变化具有重要价值。纳木错是西藏第二大湖,也是世界海拔最高的大型湖泊。纳木错流域涵盖冰川、湿地、高山冻土、季节积雪、湖泊、高寒草原等多种下垫面类型,是研究青藏高原气候与环境变化的天然实验室。

土壤湿度对区域天气和气候变化有着重要影响,许多学者研究了土壤湿度的变化特征及其影响。陈秀波等 [2] 分析了土壤中各种环境因子对四种不同红松林真菌群落组成的影响。王子龙等 [3] 分析了松嫩平原黑土融雪期表层土壤湿度时空变化特征。张文冉 [4] 研究了新乡市土壤湿度的变化特征及其与气象因子的相关关系。王宇丹 [5] 使用多种土壤湿度资料讨论了不同季节滤波后土壤湿度的方差分布特征,分并对CESM模式模拟土壤湿度次季节活动的能力进行了评估。王健 [6] 对比分析了不同耦合指数计算的全球土壤湿度—温度空间分布,发现北美洲的中南部、非洲南部和萨赫勒、印度半岛和澳大利亚北部为主要的耦合热点地区。土壤湿度年际变率变大不仅可以导致近地层温度平均值和变率显著增加,还能够影响近地层温度概率密度分布的形状。此外,许多研究还就土壤湿度与温度、降水间的联系 [7] [8] [9] [10]、土壤湿度空间分布特征 [11] [12] [13]、土壤湿度年际变化特征 [14]、时间变化趋势 [15] 和周期特征 [16] 进行了深入分析,取得了许多重要科研成果。

青藏高原是世界上海拔最高(平均海拔超过4000 m),面积最大,地形最为复杂的高原,高原上的地–气间水分与能量交换过程对亚洲季风的形成和变化有着极为重要的作用 [17]。土壤湿度是陆气相互作用中的重要变量,其影响可持续数月,使得后期大气环流发生变化 [18],因此,对青藏高原土壤湿度开展研究有助于更为科学地理解青藏高原气候学效应的物理机制。此外,青藏高原土壤湿度对全球气候变化有着重要影响,但由于青藏高原土壤湿度观测资料的欠缺,相关研究还未深入开展,尤其对纳木错流域土壤湿度变化规律还需进一步开展研究。因此,本文采用中国科学院纳木错多圈层相互作用综合观测研究站土壤湿度观测数据以及美国气象环境预报中心和美国国家大气研究中心再分析资料,通过线性趋势、M-K突变检验、小波分析、EOF分解和相关系数分析等方法,对纳木错及青藏高原土壤湿度时空变化特征进行分析,以期为深入研究青藏高原气候变化提供一定参考。

2.资料与方法

2.1. 资料

研究所用的纳木错地区土壤湿度观测资料为中国科学院纳木错多圈层相互作用综合观测研究站提供的2014年7月18日~9月16日深度为10 cm、20 cm、40 cm、80 cm和160 cm的逐10 min平均的土壤湿度数据,首先将逐10 min平均的土壤湿度数据进行平均,得到各深度上土壤湿度的日平均值,用以分析纳木错地区不同深度土壤湿度的日变化特征。采用美国气象环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)提供的再分析资料分析西藏地区土壤湿度的时空变化特征,其中土壤湿度再分析数据为0~200 cm之间的土壤湿度日平均数据,地表温度为0 cm深度再分析资料。

2.2. 方法

利用线性倾向估计法分析研究纳木错地区各深度土壤湿度变化趋势;采用Mann-Kendall (M-K)突变检验法对分析纳木错土壤湿度时间序列是否存在突变;采用Morlet小波周期分析方法研究纳木错流域土壤湿度变化的主要周期;使用经验正交分解方法(Empirical Orthogonal Function, EOF)得到西藏地区土壤湿度的时空变化特征;此外,采用相关分析研究土壤湿度和降水量和地表温度间的相关关系。

3. 研究结果

3.1. 纳木错站不同深度土壤湿度时间变化特征

3.1.1. 趋势分析

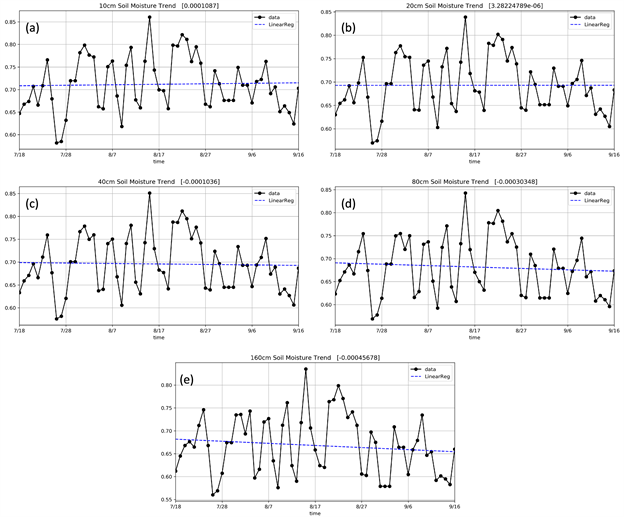

图1为2014年7月18日~9月16日纳木错地区10~160 cm深度日平均土壤湿度日变化曲线。由图可以发现,纳木错地区各层土壤湿度存存在明显的季节内变化,土壤湿度最大可达到96%,而最小仅为56%。在各深度土壤深度中,土壤湿度随深度的增加逐渐减小,其中10 cm深度土壤湿度最大,160 cm深度的土壤湿度最小。土壤湿度还存在显著的逐日变化特征,且各层深度土壤湿度的逐日变化特征基本相同,均表现为8月17日前振荡增加趋势,之后又呈逐渐降低的特征。进一步分析各深度土壤湿度的线性变化趋势。由图可见,10 cm深度土壤湿度在三个月中存在一定的增加趋势,但线性倾向率较小,未通过显著性检验(图1(a));20 cm深度土壤湿度总体上在2014年夏秋季期间没有明显的变化趋势,其线性倾向率几乎为0 (图1(b));40 cm深度土壤湿度的线性倾向率为负,表明该深度土壤湿度存在一定的减小趋势(图1(c));80 cm深度土壤与40 cm类似,同样存在一定的减小趋势(图1(d));160 cm深度土壤湿度减少趋势是各深度中最明显的(图1(e)),但其线性倾向率仍未能通过显著性检验。总体而言,2014年夏秋季期间,纳木错地区土壤湿度表现为随土壤深度的增加逐渐减小的趋势,且土壤深度越深,土壤湿度降低越明显,但均未能通过显著性检验,说明纳木错地区的土壤湿度没有明显的增加或减少的线性趋势。

Figure 1. Time series of daily mean soil moisture of Namco lake at (a) 10 cm, (b) 20 cm, (c) 40 cm, (d) 80 cm and (e) 160 cm (The x-coordinate presents the time, and the y-coordinate is soil moisture)

图1. 2014年7月18日~9月16日纳木错(a) 10 cm, (b) 20 cm, (c) 40 cm, (d) 80 cm和(e) 160 cm深度土壤湿度日平均序列(横坐标为时间,纵坐标为土壤湿度)

3.1.2. 突变分析

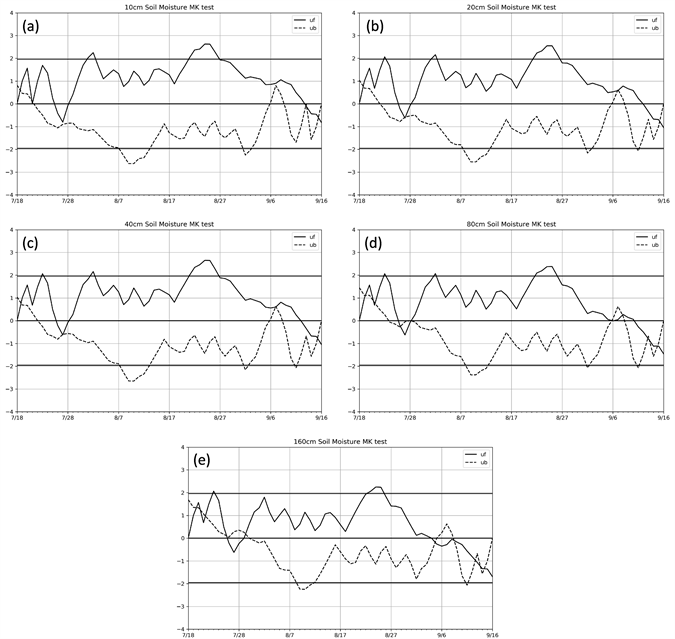

图2为纳木错地区不同深度土壤湿度M-K突变检验结果。10 cm深度处土壤湿度突变检验结果中,突变检验曲线在置信区间内未相交,表明10 cm深度的土壤湿度不存在突变现象(图2(a))。20 cm和40 cm深度上(图2(b)和图2(c)),土壤湿度突变检验曲线在置信区间内均存在两个交点,第一个交点位于在7月27日,第二个交点发生于9月7日,表明20 cm和40 cm深度土壤湿度分别于7月27日和9月7日各发发生了一次突变。在80 cm深度层(图2(d)),土壤湿度同样存在两个突变点,分别发生于7月28日和9月8日,较20 cm和40 cm深度土壤湿度突变时间推迟一天,表明深层土壤湿度变化较浅层土壤存在一定的滞后性。到160 cm深度(图2(e)),两个突变点分别在7月29日和9月8日,但两次突变都未通过显著性检验。总体而言,2014年7月18日~9月16日期间,纳木错地区不同深度处土壤湿度均存在突变,且土壤深度越深,土壤湿度发生突变的时间越晚,表明土壤湿度的变化随深度增加存在一定滞后性。

3.1.3. 周期分析

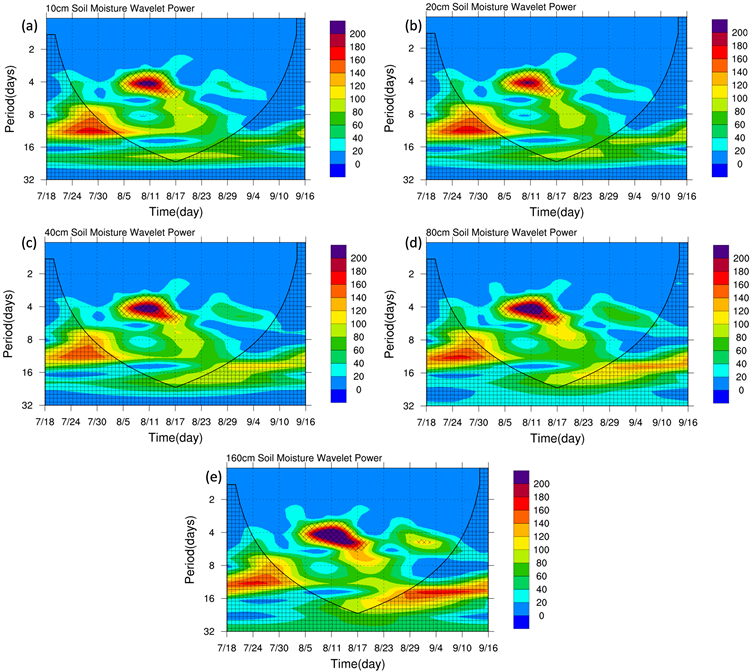

图3给出了纳木错地区10~160 cm深度土壤湿度小波周期分析结果。由小波分析结果(图3(a)~(e))可见,各层土壤都表现出几乎相同的周期,在头部影响区内,时间尺度为4天左右时频率信号非常明显,波动能量较大,且均能够通过显著性检验。此外,在8~16天左右的时间尺度上也出现了频率信号的强中心,但该强中心并未处于头部影响区内,因此该周期并不是纳木错土壤湿度的主要周期。由此可见,纳木错地区各深度层土壤湿度的主要周期约为4天。

3.2. 西藏地区土壤湿度空间分布特征

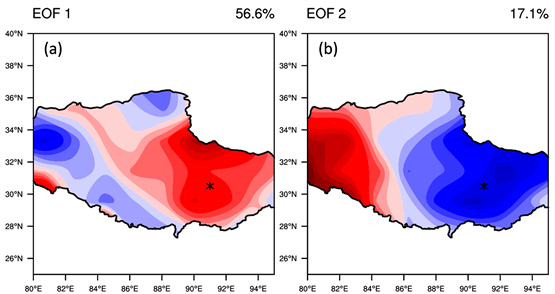

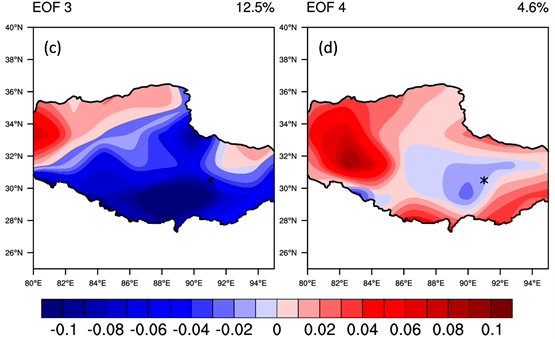

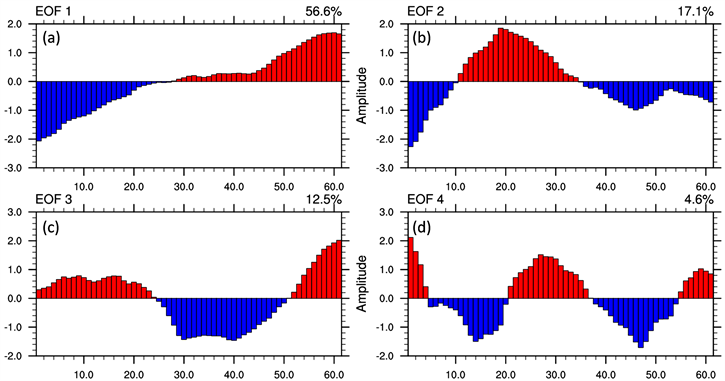

前文对纳木错地区不同深度土壤湿度进行了研究,为进一步了解整个西藏地区土壤湿度变化特征,利用EOF方法对西藏地区表层土壤湿度时空变化特征进行分析。由西藏地区土壤湿度EOF分解结果(图4)可知,第一模态方差贡献率最大,达到56.6%,其空间分布表现为当西藏中东部地区为正相位时,西藏西南部和那曲北部为负相位分布,说明西藏中东部土壤湿度的变化趋势与藏西南部和那曲北部有相反的变化趋势(图4(a)),对应的第一模态时间序列表明,2014年8月15日之前为负相位分布,8月15日之后为正相位,对应西藏中东部地区(西藏西南部和那曲北部)前期时间较干(湿),而后段时间较湿(干) (图5(a))。第二模态方差贡献率为17.1%,空间模态主要特征表现为西藏东西部呈现相反的变化趋势(图4(b)),对应的模态时间序列表现为正负交替分布的特点(图5(b))。第三模态方差贡献率为12.5%,其空间模态主要特点表现为除西藏西北部和那曲东部外,其余地区土壤湿度变化具有较好的一致性(图4(c)),对应的空间模态时间序列表现为“正–负–正”交替变化的趋势(图5(c))。第四模态方差贡献率仅为4.6%,其空间场上表现为西藏中部与其余地区相反变化的趋势(图4(d)),对应的时间序列表现为干湿交替分布的特点(图5(d))。

Figure 2. The same as Figure 1, but for M-K abrupt change analysis (UB and UF are the significance line at 0.05 confidence, the x-coordinate presents the time, and the y-coordinate M-K abrupt test series)

图2. 同图1,但为M-K突变分析(UB和UF为信度0.05的显著性线,横坐标为时间,纵坐标为M-K检验序列)

Figure 3. The same as Figure 1, but for wavelet analysis (The x-coordinate presents the time, the y-coordinate presents periods and the bar present the wavelet power)

图3. 同图1,但为小波周期分析(横坐标为时间,纵坐标为周期,色标代表小波功率谱)

Figure 4. The spatial mode of EOF analysis on soil moisture of Tibet. (a) First, (b) Second, (c) Third and (d) Fourth mode (The bar presents the EOF spatial coefficient)

图4. 西藏地区土壤湿度EOF分析空间分布。(a) 第一模态,(b) 第二模态,(c) 第三模态和(d) 第四模态(色标代表EOF空间系数)

Figure 5. The time series of EOF analysis on soil moisture of Tibet. (a) First, (b) Second, (c) Third and (d) Fourth mode

图5. 西藏地区土壤湿度EOF分析时间序列。(a) 第一模态,(b) 第二模态,(c) 第三模态和(d) 第四模态

3.3. 与地表温度的关系

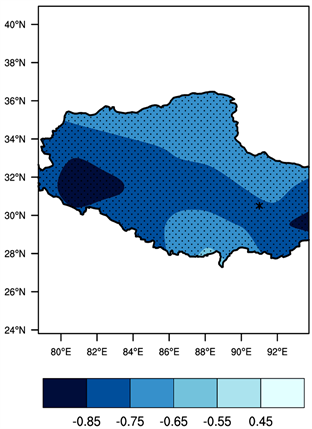

由于土壤湿度主要受温度尤其是地表温度的影响,因此,为解地表温度对土壤湿度的影响,计算了西藏土壤湿度EOF第一模态时间序列与地表温度间的相关系数(图6)。由图中可见,西藏几乎所有地区土壤湿度与地表温度之间均为明显的负相关关系,且通过0.01的显著性检验,显著的负相关区位于西藏西部的阿里地区南部、西藏中部的纳木错地区,以及西藏东部的林芝地区,其相关系数均在−0.75以上,部分地区甚至达到−0.85。西藏北部地区以及西藏南部地区土壤湿度与地表温度之间的负相关关系相对较小,但也通过了显著性检验。可见,西藏地区土壤湿度与地表温度之间存在显著的负相关关系,地表温度越高,土壤中水分蒸发越强,土壤湿度越小。

Figure 6. The spatial distribution of correlation coefficients between time series of first EOF mode and soil temperature of Tibet (The bar presents the correlation coefficient)

图6. 西藏地区土壤湿度EOF第一模态时间序列与地表温度相关系数空间分布(色标代表相关系数)

4. 结论

本文采用多种气象资料和统计诊断方法,对纳木错及青藏高原土壤湿度时空变化特征进行了分析,得到以下结论:

1) 纳木错不同深度土壤湿度均存在明显的时间变化特征和突变特征,同时纳木错土壤湿度还存在约4天左右的主周期。

2) 西藏土壤湿度空间分布主要表现为中东部地区一致变化,而西南部和那曲北部呈反向变化的特征,纳木错流域则具有较为一致的变化特征。

西藏土壤湿度与地表温度之间存在显著的负相关关系,显著负相关区位于西藏西部阿里地区、中部纳木错,以及东部林芝地区。此外,西藏北部地区和南部也存在大范围负相关区。

基金项目

成都信息工程大学本科教学工程项目(BKJX2019007,BKJX2019013,BKJX2019042,BKJX2019047,BKJX2019056,BKJX2019062,BKJX2019081,BKJX2019089,BKJX2019120和JY2018012)支持。