1. 引言

改革在《现代汉语词典》中的表述为“把事物中旧的不合理的部分改成新的、能适应客观情况的”。马克思主义观点认为,改革是社会主义的自我完善,是推动社会主义社会发展的直接动力。自新中国成立以来,社会主义制度逐步确立并愈发完善,经济制度改革助推国家走向富强,改革在我国的发展进程之中发挥了重要的作用。国家也高度重视改革,国务院政府工作报告之中多次提到改革,改革不是一个理论口号,而是国家机构话语与社会主义实践的重要交汇点。

当前对中国改革的研究主要是聚焦在某一具体领域总结改革的相关历史经验,例如关注中国政府改革(毛寿龙,2004 [1];潘晓娟,2019 [2])、关注中国农村改革(丁力,1999 [3];蔡昉,2008 [4])或是关注中国经济体制改革(刘迎秋、刘霞辉,2008 [5];张立根,2009 [6])。也有研究从马克思主义视角出发,在整体层面研究中国改革,探求中国改革的哲学基础(马立志,2019 [7]),分析中国改革的运行模式(李娟、王宏波,2019 [8])。此外,就研究方法而言,也有众多研究立足于国务院政府工作报告来研究中国改革中的科技体制改革(王楚君、许治、陈朝月,2018 [9])以及政府改革(陈思,2012 [10];颜德如、李过,2019 [11])。

当前的众多研究主要关注中国改革的社会实践层面,很少有研究从话语分析的视角出发,本文将立足于建国以来的历年国务院政府工作报告,分析其中的中国改革机构话语与社会现实之间的交互关系,探究中国政府机构话语关于中国改革的话语建构方式。改革是社会主义社会的自我修正与提高,自然是在面临社会问题时所发生的社会行为,政府作为其中的主要社会主体,其话语、其行为是共同熔铸于中国社会发展现实之中的,本文也将从话语之中探究中国在不同历史时期所面临的主要问题以及政府改革工作重点,从而在话语层面临摹中国社会的发展轨迹。

2. 研究框架

话语分析这一概念是由Zellig Harris (1952 [12])最早提出的,其主要关注点有两个,一是研究句子层次之上的语言,二是探究语言与非语言行为之间的关系。Brian Paltridge (2012: 7 [13])认为话语即是现实的社会建构,其作为交际单位深嵌于社会文化实践之中,我们所写所说的话语既为社会实践所塑造,同时也塑造着社会实践,进而言之,话语建构整个世界。作为话语分析的重要分支,批评话语分析更为重视话语与社会的关系,Fairclough (2003: 205 [14])指出批评话语分析的目的就在于分析话语和其他社会实践因素之间的辨证关系,尤其关注当代社会生活中发生的巨大变革,关注变革过程中话语的呈现方式,以及社会实践网络中话语和其他社会因素之间关系的变化情况。话语分析自从产生发展到现在,话语与社会的交互关系一直是其关注重点,批评话语分析更是契合社会变革的相关研究,改革是中国发展进程中的主旋律之一,因此从话语分析的视角来研究中国改革是合适的也是必要的。

话语分析以自然产生的话语为研究对象,然后因研究人员自身限制,难以对研究材料进行覆盖性的考察分析,因而话语分析的科学性与客观性受到了质疑。得益于计算机的产生与发展,语料库技术的应用很好地解决了这一问题并且极大地拓宽了话语分析的研究范围。著名语料库语言学家Paul Baker与Tony McEnery (2005: 198 [15])指出,语料库的应用可帮助研究者客观地确认所研究话语中广泛使用的话语模式以及难以人工发现的相关例证,而这些往往是小型话语分析研究所容易忽略的。语料库语言学将语料库和计算机分析软件相结合,以诸多方法来处理数据,使研究人员能够辨别语言型式。尤其是在需要观察大量的话语语料的情况下,语料库的研究方法更是显得方便和可信(钱毓芳、田海龙,2011:40 [16])。

语料库的应用为话语分析研究开创了新方向,本文也基于此搜集了自新中国成立以来累计52份国务院政府工作报告,建成了“国务院政府工作报告语料库(GWR)”,库容为538503词。语料库工具能够以各种方法分析数据, 帮助人们更清晰地辨别语言,主要分析方法包括词频、主题词、搭配、索引分析和话语韵(钱毓芳,2010:199 [17])。本文将主要使用WordSmith Tools 6.0语料库检索软件分析所建语料库的主题词、搭配词、词丛与索引行,从而对国务院政府工作报告中关于中国改革的话语进行完整且客观的描述,进而探求其话语建构过程,分析其建构过程与社会发展进程之间的交互关系。

3. 语料分析

国务院政府工作报告是中国政府的一种公文形式,其由国家总理做出,由全国人民代表大会审议,审议通过的工作报告是国家意志与人民意愿的体现。国务院政府工作报告的内容主要分为两个方面,一是总结前一年或是前五年的政府工作情况,详细汇报政府工作举措与成绩,阐释国家发展现状;二是汇报新一年政府的工作计划、目标以及将要采取的相应举措。国务院政府工作报告形成流程严谨,涵盖内容全面,是研究中国政府工作乃至中国社会发展的理想语料。本文研究以改革为焦点展开,探寻建国以来中国政府改革的重点方向领域以及改革在中国当代发展进程中的话语建构。

3.1. 主题词分析

Paul Baker (2006, 125 [18])指出,“主题词表由两个高频词表相比较而得出,相比高频词表B,数据上更为高频的词汇组成了高频词表A的主题词表”,还进一步指出,“相比高频词表只能显示频次。主题词表可以衡量显著性”,即通过主题词表,我们可以发现所分析语料的主要关注倾向,这将极大方面针对大型研究语料展开的研究,有利于我们快速识别大型预料的主要凸显层面,例如本研究的库容为近54万词政府工作报告语料库。本文以旅英学者肖忠华博士制作的兰卡斯特汉语语料库(LCMC)为参照语料库,借助WordSmith Tools 6.0语料库检索工具制成了研究所需的主题词表,见表1。

通过表1国务院政府工作报告高频主题词表,我们可以发现,改革在主题词表中频次位列第三,达3147次,政府工作报告中“改革”的高频出现表明中国政府对改革的重视也体现了改革在中国社会历史进程中不可或缺的地位。此外,52篇政府工作报告中“改革”一词高频出现在了50个文本中,结合图1“改革”的词频年度分布图可以发现,未出现该词的年份为1960年和1975年,都是在改革开放之前,当时中国还处于巩固基础阶段,所以相应地改革并不突出。结合图1的整体分布趋势也可以进一步发现,1979年前改革的词频较低,之后历年词频均不低于之前的各年频次。

Table 1. Keyword list of GWR

表1. 国务院政府工作报告主题词表

Figure 1. Annual distribution of the frequency of “改革”

图1. “改革”词频年度分布图

基于图1,我们还可以发现“改革”的词频在1984年之后开始显著上涨,至1988年达到历史顶峰,深入社会领域分析可以发现,1984年10月中国共产党十二届三中全会发布了《中共中央关于经济体制改革决定》,1885年3月27日,时任国务院总理赵紫阳所做政府工作报告的主题即为“当前经济形势和经济体制改革”,也正因此1984年至1985年改革的词频会大幅增加,作为贯彻党的十二届三中全会决定的第一年,1985年中国改革主要是在之前农村改革和城市改革的基础上,本着“坚定不移、慎重初战,务求必胜”的行动方针,进行以城市为重点的经济体制改革,主要关注工资制度和价格体系改革。1988年9月中共中央作出了《关于治理经济环境整顿经济秩序全面深化改革的决议》,1988年的政府工作报告在回顾过去五年时指出,“五年来,在经济体制改革带动下,改革逐步在科技、教育、文化、政治等领域展开,日益显示出重大作用”,改革已经开始在各领域全面深化,王怀超(1990 [19])将1884年10月至1988年9月称为全面改革阶段。

3.2. 搭配词、词丛分析

“通过共现的搭配词,你可以更好地了解这个词语”(Firth, 1957 [20]),Paul Baker (2006: 96 [18])指出,词语的含义是由其所在的语境决定的,因此可以通过分析词汇的搭配关系来确定其含义。为了更好地了解中国改革的话语建构,本文通过WordSmith Tools的搭配功能制作了“改革”的前十位搭配词表,鉴于语料库容较大,检索设置的词距为3,即左右三个词汇的跨距,如表2所示。Mike Scott和Christopher Tribble (2006: 19 [21])指出,“词表没必要一定是单个的词语,同样可以是词长为2、3或更多的词丛(word-clusters)”。词丛可以更进一步地展现节点词的高频共现语境,本文采用语料库研究一般惯例,检索了“改革”的三词词丛,见表3。

Table 2. Collocates list of “改革”

表2. “改革”的搭配词表

根据表2“改革”的搭配词表,结合左右侧频次数值,我们可以发现,中国改革的主要领域为“体制改革”、“经济改革”、“制度改革”、“企业改革”、“机构改革”以及“农村改革”,改革领域较为广泛。此外强调“深化改革”与“推进改革”,由此可见中国政府对改革的坚持与重视,中国政府具有改革的决心与毅力。还有关注“改革”与“开放”和“发展”之间的关系,1988年的政府工作报告首次将“改革开放”建构成一个四字格结构,即表示中国政府1978年12月十一届三中全会上提出的对内改革、对外开放的政策,其后历年政府报告大都有提到改革开放,将其建构为中国政府的一项事业,是中国发展的一大背景,同时也是实现中国发展应当坚持的一项基本国策。就发展而言,1988年政府工作报告在谈今后五年规划时指出要把握的方针为“以改革总揽全局,把改革和发展更加紧密地结合起来,使两者能够更好地相互配合和相互促进”,可见在中国政府话语中,改革与发展相辅相成,要努力实现改革促发展,发展保改革的局面。结合表3的词丛,我们可以进一步明确中国改革的语义韵,中国改革的重中之重是“经济体制改革”,此外也有包括政治体制改革在内的多领域全面改革。除了改革与发展,改革与建设同样是官方话语的重要语义韵,在改革的历程之中,中国政府获得重要经验包括“牢固树立建设要依靠改革,改革要促进建设的指导思想,坚持把改革放在总揽全局的位置上”,这也与我国的一贯观点相一致,即“改革的根本目的是解放和发展生产力,改革是我国现代化建设的直接动力”。

3.3. 索引行分析

Paul Baker (2006: 71 [18])指出,“索引行即语料库中某个检索节点词及其共现语境的索引列表,通常呈现为检索词伴随左右的共现语境词汇”,此外,索引行还通常被称为KWIC,即“语境中的关键词(key word in context)”。在主题词、搭配词、词丛分析之外,本文进一步深入语料文本,通过索引行继续针对中国改革的话语建构展开分析。

Figure 2. Concordance list of “经济体制改革”

图2. “经济体制改革”索引行示例

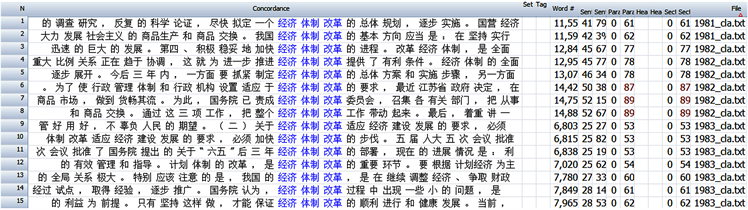

经济体制改革是指基于生产关系一定要适应生产力这一客观规律要求,对不适应社会生产力发展的国民经济管理制度和管理方式进行的改革。白永秀和王颂吉(2013: 15 [22])指出,“我国经济体制改革的实质是将带有计划经济与自然经济因素的经济体制转变为现代市场经济体制”,也就意味着中国经济体制改革需要处理好政府与市场的关系,也正因此中国历年政府工作报告高度关注经济体制改革,语料的词丛检索结果也印证了这一点(频次最高,数值为129)。结合语料的索引行,本文大致梳理了中国政府对经济体制改革的话语建构,主要关注改革的历史阶段与工作重点。基于深入文本的索引行分析,本文发现我国经济体制改革主要可以划分为引入市场机制、实行有计划的商品经济、建立社会主义市场经济体制以及完善社会主义市场经济体制四个阶段。

结合图2可以发现,“经济体制改革”这一独立概念最早出现在1981年的政府工作报告,报告表明了中国经济体制改革的基本方向,即“在坚持实行社会主义计划经济的前提下,发挥市场调节的辅助作用,国家在制定计划时也要充分考虑和运用价值规律”以及“改变单纯依靠行政手段管理经济的做法,把经济手段和行政手段结合起来,注意运用经济杠杆、经济法规来管理经济”,此外还明确了配套的改革领域,其中包括“在计划、统计、财政、税收、价格、银行、商业、物资、外贸、劳动工资等方面进行一系列的改革”。1986年政府工作报告指出“经济体制改革的目的是扫除发展社会生产力的阻碍,实现国家的繁荣富强和人民的富裕幸福”。企业改革一直是中国经济体制改革的核心关注点,1990年指出工作重点是“深化企业改革和健全宏观调控体系”,1994年进一步指出“国有企业改革是经济体制改革 的重点和难点”,2005年仍然提出“国有企业改革仍然是经济体制改革的中心环节”,综合来看,改革在中国政府的话语体系之中是全面而深入的,同时又是坚持不懈、一以贯之的,可见中国政府在改革事业之中的不断坚持以及不懈努力,也正因此才使得中国在改革开放40多年以来得以快速发展,基本实现了由传统计划经济体制转向市场经济体制,由低收入水平国家转向中等收入水平国家的双重过渡。

4. 结语

本文基于自建的中国政府工作报告语料库,采用语料库检索工具,从主题词、搭配词到词丛和索引行,逐步深入文本,结合语料针对中国改革事业展开话语分析,基于话语与社会的辩证关系,本文研究发现:中国政府高度关注改革事业,“改革”一词在语料库主题词表位列第三,仅次于“发展”和“建设”,结合年度趋势分布可以发现,历年政府工作报告大都有关注改革,可见中国政府以改革为重,同时对基本治理方针一以贯之,具有改革的决心与毅力;结合搭配词分析和词丛分析,中国政府的改革事业是全方位多领域的,主要聚焦于经济体制改革,同时也有涉及政治体制、文化体制、教育体制等多方面的的改革,此外的全面的基础之上还有深入坚持,不断推进和深化改革,改革并非易事,也不是一蹴而就的,需要多届政府的不懈努力,中国政府做到了这一点,也正因此而实现了被称为“中国速度”的巨大社会经济发展;最后基于索引进行分析,进一步深入语料,以经济体制改革为分析重点,发现中国政府的经济体制改革主要方向为调节政府和市场的关系,对计划经济进行调整改造,不断完善社会主义市场经济体制,同时一以贯之以国有企业改革为重点,以改革保建设,以改革促发展,全面推动中国改革事业发展,推动中国经济社会建设。

鉴于当前鲜有结合真实语料的针对政府工作报告展开的话语分析研究,本文运用语料库检索工具对建国以来52份国务院政府工作报告展开深入文本的话语分析,基于话语与社会的辩证关系,在话语的层面描摹中国改革事业的发展轨迹,从改革方向、历程与重点展开中国改革的话语建构研究,以期促进相关进一步深入的话语分析研究,以及关注中国当代建设发展的进一步研究,明确中国的发展史,树立中国自信心,从而进一步增强人民对中国改革、中国建设以及中国发展的动力与信心。

参考文献