1. 引言

暴雨是指产生于积雨云、降水强度很大的雨,只要24小时降雨量能够达到50毫米,就会被判定为暴雨。它的出现,通常能导致重大的洪涝灾害发生。近年来,气象科研人员在暴雨的成因和影响系统方面作了大量的研究。朱乾根等 [1] 提出了降水的3个条件;汪小康等 [2] 指出水汽输送通道的建立为降雨区提供了稳定而强盛的水汽,是该地暴雨形成的基础;吴琼等 [3] 指出高温高湿的大气以及较高的位势不稳定为暴雨和强对流天气提供有利条件;李晓容等 [4] 指出高、低空辐合辐散的配置会影响垂直上升运动,这种配置也是暴雨发生的动力机制。张文军等 [5] 指出初始不稳定能量是触发暴雨发生的条件之一,高空辐散、低空辐合的流场特征也促进了强降水的产生;李云等 [6] 在研究天津一次大暴雨过程后指出,形成暴雨的主要原因有低层冷空气侵入、强盛的不稳定能量和充沛而又深厚的水汽条件;冯晋勤等 [7] 认为充足的水汽条件、有利的大尺度环流和较强的抬升运动,同时低层有冷气流入侵会激发强降水产生。王成鑫等 [8] 通过数值模拟证实,强降水过程的发生需要高低层系统的相互配置。唐钱奎等 [9] 在“8.26”成都区域性短时暴雨天气过程中针对对流指数进行分析,结果表明稳定度指数与短时强降水的发生与发展存在着一定的关系,对流指数可以作为预报强降水的一种指标。宋雯雯等 [10] 在分析水汽特征时指出,水汽密度的垂直分布与大气可降水量分布有很强的相关性。师锐等 [11] 人指出,“上干下湿,上冷下暖”的温度配置结构,是强对流天气形成的有利条件。周长春等 [12] 人指出,风场辐合区对强降水的落区及移动具有指示意义。这些研究揭示了暴雨发生发展所需的物理条件,对灾害预报预警与防灾减灾具有十分重要的科学意义和实际应用价值。

2019年7月11日的成都市气象台发布首个暴雨黄色预警,受暴雨影响,成都双流国际机场已有13个进出港航班被取消,35个进出港被延误,通行能力下降了30%左右。并且成都多个高速站口因暴雨关闭,所有车辆都被禁止驶入高速公路,另还有17个市州发布地质灾害黄色预警。此次局地暴雨过程时间较短、雨强又大,对双流机场造成严重的损失。于是本文对该日上午成都双流的一次暴雨过程的成因进行分析和诊断研究,为今后成都市双流区暴雨的临近预报和预警提供相应依据。

2. 资料与天气实况

2.1. 资料概况

本篇论文所用资料主要来源于成都信息工程大学气象实习台和欧洲气象资料中心。实习台资料内容包括2019年7月10~11日高空、地面的常规天气图和温江站探空资料。欧洲气象资料中心(ERA-interim)的再分析资料包括:垂直速度、水汽通量、水汽通量散度、K指数、涡度、假相当位温、散度等,水平分辨率为1.0˚ × 1.0˚,时间分辨率为6 h。

2.2. 天气实况

Figure 1. Total precipitation for one hour from 02:00 to 14:00 BT on 11 July 2019

图1. 2019年7月11日02~14时一小时累计降水量

由双流1 h累计降水量(图1)可以看到,2019年7月11日02时双流地区开始降雨,一开始时为稀疏的小雨,但04~05时、07~08时雨量突增,之后又逐渐减弱,雨强最大时段在1小时左右,降雨过程持续到11日13时结束,双流区1 h最大降水量为13.8 mm,累计雨量为68.4 mm,已达到暴雨标准。本次降雨是入汛以来成都第一次暴雨,降雨时段主要集中在11日04~12时。

3. 研究结果

3.1. 天气形势分析

强降水往往是由高、低层中各种尺度的系统相互作用、相互配合产生的,而连续性强降水的产生更是依赖于稳定的大尺度环流形势和有利的高低空系统配置。

10日20时200 hPa亚欧大陆的高空图上(图2a)可以看到有两个槽线系统,一个位于贝加尔湖以西,呈偏北方向延伸至新疆地区;一个位于华北地区,呈偏北方向延伸至华南地区,两槽构成阶梯槽,同时30˚N以南地区被青藏高原的高压控制。华北低槽后部的西北气流位于新疆地区的大槽和青藏高原高压的中间,受到两者形成的夹挤作用,西北风急流形成。伴随着急流核的东移和发展,至11日08时(图略),急流核移动至四川盆地以北地区,风速达到42 m∙s−1,高空急流出口区的右侧正好在成都双流地区上空。高空的强辐散对低层大气具有抽吸作用,使得低层气旋性涡度增加,对对流运动的维持和发展起积极作用。

Figure 2. Upper level char at 200 hPa (a),500 hPa (b),850 hPa (c) and (d) ground situation at 20:00 10 July 2019

图2. 2019年7月10日20时200 hPa (a)、500 hPa (b)、850 hPa (c)高空图及(d)地面形势

500 hPa高空图(图2b)上,槽线的位置与200 hPa对应良好,且在盆地西部有一个高原低槽移来。低槽前的西南气流控制双流上空,槽前的辐散气流使地面气旋得到加深发展,暖湿空气不断地持续上升,为暴雨的维持和发展提供了很好的抬升条件。至11日08时(图略),高原低槽已移至成都上空,此后低层的辐合将逐渐减弱,水汽的辐合抬升慢慢停滞。

850 hPa (图2c)在30˚N~40˚N存在两个低压中心,中间有一个风速较强的东风带,向内陆不断的输送冷平流,冷空气的侵入对扰动的发展起重要作用。双流地区位于两个低压中心连线的南部,青海低压中心前端。暖湿气流主要来自南海和孟加拉湾,东传的冷平流与向北输送的暖湿气流在盆地相遇,而重庆和广元地区的偏东风使气流产生气旋性辐合,大量的水汽在盆地聚集,为双流地区的降水提供了良好的水汽条件。

地面图上(图2d)成都受低压控制,风场表明,在四川西部有风场的辐合存在,而且辐合区随时间逐渐东移到成都附近。

综上所述,高层的高空急流和中层活跃的低槽使双流低层气旋维持发展。低层西南地区吹偏南风,为成都地区带来充足的水汽,东风携带冷空气侵入促使对流发展。在高层与低层系统共同作用下,使2019年7月11日成都双流地区产生强降水

3.2. 水汽条件分析

3.2.1. 比湿

水汽占大气总体积的4%,是大气中唯一能发生相变的成分,水汽的相变会直接加热或冷却地面和空气的温度,从而影响大气的运动和变化,进而导致一系列的天气现象的产生,因此研究强降水的水汽条件显得更加重要。一般来说,湿度场与雨带的配置极为密切,不仅可以反映出雨强的大小,还可以看出雨带的位置及其移动趋势。比湿就是指示大气中水汽含量的重要参数。

(a)

(a)  (b)

(b)

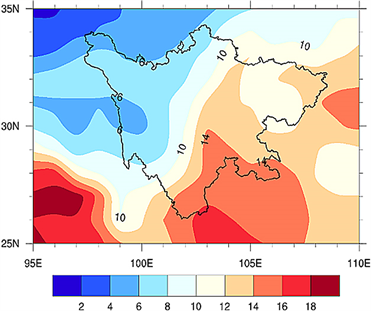

Figure 3. Specific humidity at 850 hPa on 02:00 (a) and 14:00 (b) of 11 July 2019(color filling, unit: g∙kg−1)

图3. 2019年7月11日850 hPa 02时(a)、14时(b)比湿场(填色,单位:g∙kg−1)

11日02时(图3a)四川大范围比湿场强度达到10 g∙kg−1,双流地区的比湿数值达14 g∙kg−1,湿舌明显并已伸入双流上空,是双流地区水汽的主要提供者。可见,此次强降水的水汽主要是从南向北输送,南海的偏南气流和孟加拉湾的西南气流为降水区输送了大量水汽。从10日20时500 hPa的比湿场(图略)可以看到整个四川盆地的比湿仅5 g∙kg−1,对流层中上层的水汽含量比下层低得多,而且这种上干下湿的配置逐渐加强。这种水汽配置对强对流天气的形成十分有利。到11日14时(图3b),双流上空850 hPa的比湿数值下降,高值中心南退。不难看出,此次双流地区暴雨的发生发展与这种高湿度场十分匹配,是相互对应的最好例子。

3.2.2. 水汽通量及水汽通量散度

分析降水区上空850 hPa水汽通量场发现,11日02时(图4a)是暴雨过程的发生发展初期,降水区上空的水汽输送有两条路径:一是西南路径;二是偏南路径,两路径的水汽分别来自孟加拉湾和南海,其中偏南路径的水汽输送强度最大,可见双流地区强降水的主要来源是来自南海的温暖水汽。两路径的水汽大概在102˚E~105˚E一带相汇合,而且汇合后向北方向输送,此时双流降水开始。进一步发展过程中(图4b),由于西南气流的增强,双流地区的水汽输送情况由北上的水汽转换为由西北、西南、东南三个方向汇合,来自四周的大量的水汽输送为双流的暴雨过程提供了丰富的水汽,使双流地区的降水长时间维持。

(a)

(a)  (b)

(b)

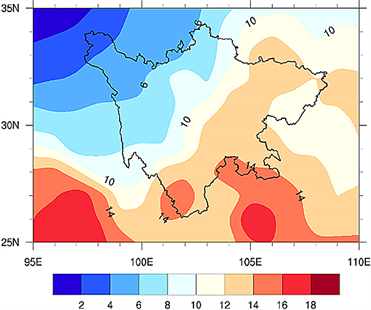

Figure 4. Water vapor flux (arrow, unit: g∙cm−1∙hPa−1∙s−1), water vapor flux divergence (color filling, unit: 10−4∙g∙cm−2∙hPa−1∙s−1) at 850 hPa on 02:00 of 11 July 2019

图4. 2019年7月11日850hPa上02时(a)、14时(b)水汽通量(箭头,单位:g∙cm−1∙hPa−1∙s−1)和水汽通量散度(填色,单位:10−4 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1)

从02时的水汽通量散度场来看,西南路径的气流水汽含量较小,输送强度较弱,但西南气流和偏南气流相互作用,加深了地面的水汽辐合,引导成都西北方向和东北方向的辐合区向双流移动,最终形成一个较大辐合区,笼罩整个四川盆地,使得盆地降水得以持续。本次过程中,大部分暴雨落区基本与较强的水汽辐合区域相一致。低层水汽的强辐合加强了水汽的动力抬升,在抬升过程中水汽冷凝成雨。

3.3. 热力条件分析

假相当位温

假相当位温是把温度、气压、湿度三个因素联合在一起的一个综合特征物理量,它与对流性天气的产生和发展有极为密切的联系。大气中不稳定能量积累的越多,假相当位温的值就越大。当θse随高度减小时,我们可以判定此时的大气层结处于对流不稳定状态,反之则处于对流稳定状态。对流性不稳定常用高层和低层假相当位温的差值表示。本文中使用500 hPa和850 hPa高度上的θse的差值∆θse500-850来判定降水发生前后大气的状态。

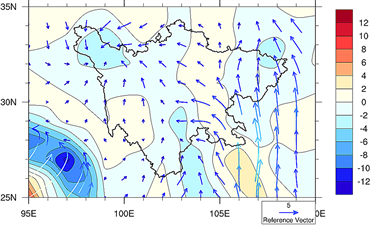

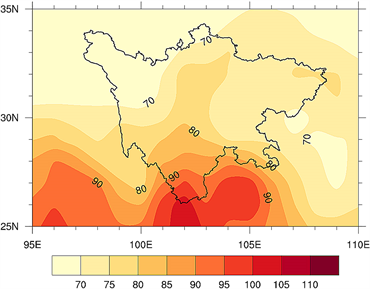

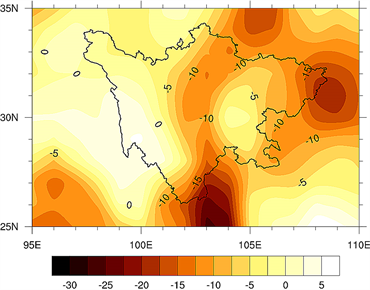

从此次强降水过程中双流上空850 hPa的假相当位温水平分布图可以看出,11日02时(图5a),成都双流地区正处于假相当位温高值中心范围,θse达到80℃。川南地区处于能量锋区,θse的分布极为密集,不稳定能量在此地大量积累。假相当位温的轴线呈南北走向,川南地区的假相当位温暖舌持续地向双流地区输送大量的水汽和能量,致使双流地区上空的对流强烈发展,为强降水的发生积累了大量不稳定能量。而11日02时的∆θse500-850填色图(图5c)可以看到,四川大部分地区的∆θse500-850 < 0℃,说明四川上空不稳定层结已经形成。由于暖湿气流的持续输送,导致四川上空对流不稳定度迅速增大。此时双流附近∆θse500-850的中心值已经达到−10℃,双流地区已为强的对流不稳定区域,一旦有扰动的发生,就会轻易的爆发强对流性灾害天气。

随着双流强降水的持续,至11日14时(图5b和图5d),可以明显看到双流地区假相当位温的值减小,其高能舌萎缩退回川南,说明水汽和不稳定能量在降水过程中已经得到释放。对流不稳定指数∆θse500-850变为正值。这表明在暴雨发生前,低层850 hPa不稳定能量不断积聚,降雨过程中能量逐渐释放,直至大气层结恢复至稳定状态,暴雨过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 5. Potential pseudo-equivalent temperature at 850 hPa (color filling, unit: ˚C) on 02:00 (a), 14:00 (b) and ∆θse500-850 at 850 hPa (color filling, unit: ˚C) on 02:00 (c), 14:00 (d) of 11 July 2019

图5. 2019年7月11日850 hPa上的假相当位温02时(a)、14时(b) (填色,单位: ℃)和∆θse500-850 02时(c)、14时(d) (填色,单位:℃)

3.4. 动力条件分析

散度和垂直速度

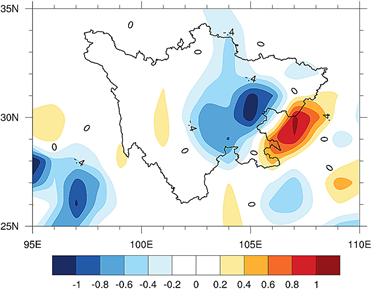

大气层结中的不稳定能量的释放需要配合一定的抬升运动, 垂直运动会引起各种物理量的向上或向下输送,进一步将会对天气系统的发展产生影响。一般来讲,垂直速度负值的绝对值越大,气块的上升运动就越强,越有利于对流性天气的生成与发展。由7月11日850 hPa垂直速度填色图可以看出,02时(图6a)成都双流上空存在一个强度为−1.0 Pa∙s−1的上升中心,说明成都双流上空有非常明显的上升运动,上升气流使水汽不断抬升凝结从而在地面产生降水。到14时(图6b),降水已经结束,可以明显看到双流上空的上升中心已经东移,强度明显减弱。

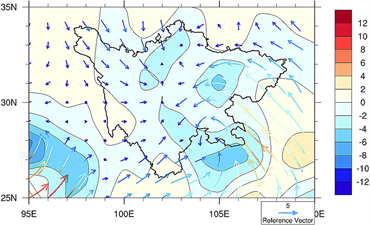

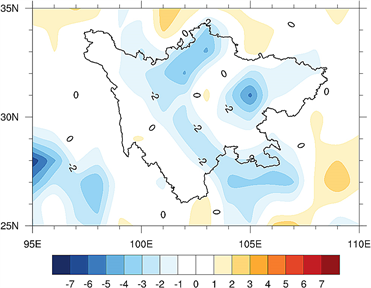

散度是描述在某一空间中矢量场发散的程度的物理量。水平方向上气流的辐合会导致垂直方向上有相应上升运动,辐散则有下沉运动。在11日02时低层850 hPa (图7a)的散度场分析中发现,双流上空的散度中心值为−2 × 10−6∙s−1,低层有较强的辐合。14时(图7b)散度的中心值增强到−4 × 10−6∙s−1,低层的辐合中心加强,区域增大。但是由于水汽和不稳定能量已得到释放,降水过程已经结束。而500 hPa (图7c和7d)双流地区的散度明显为正值,与500 hPa高原槽前位置相对应。因此就形成了典型的低层辐合、中层辐散的高低空配置,对双流地区水汽的辐合、抬升和凝结十分有利,于是该日成都产生强降水。并且中低层辐合辐散的中心位置和降水区域大部分重合。

综上所述,良好的高低空配置可以促进垂直上升运动,上升运动使降水相关量不断抬升积累,进而引起强降水天气的发生。

3.5. 对流参数分析

选取双流地区附近温江站的探空资料,分析对流参数在暴雨发生发展中的增减情况,进一步了解相关指数对暴雨预报的指示能力。K指数是用来表征大气层结状况的物理量,在强降水的分析和预报中,可以用来判断大气层结稳定度,一般K指数的数值越大,大气层结就越不稳定,对强降水的发生就越有

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 6. Vertical velocity (color filling, unit: Pa∙s−1) at 850 hPa on 02:00 (a) and 14:00 (b) of 11 July 2019

图6. 2019年7月11日850 hPa 02时(a)、14时(b) 垂直速度(填色,单位:Pa∙s−1)

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 7. Divergence distribution dizgram (color filling, unit: 10−6∙s−1) at 850 hPa on 02:00 (a), 14:00 (b) and at 500 hPa on 02:00 (c) and 14:00 (d) of 11 July 2019

图7. 2019年7月11日850 hPa 02时(a)、14时(b),500 hPa 02时(c)、14时(d)散度(填色,单位:10−6∙s−1)

Table 1. Convective parameters of Wenjiang station from 08:00 10 to 20:00 11 July, 2019

表1. 2019年7月10日08时~11日20时温江站对流参数

利。沙氏指数SI能够反映大气的稳定度状况。当沙氏指数 < 0时,大气层结是不稳定的,负值越大,大气的不稳定程度越大,反之,则说明大气层结是稳定的。10日08时,K指数为37℃(表1),沙氏指数为−0.02℃,可以看出此时双流上空的大气已经处于不稳定状态,但不稳定能量较少。10日20时,K指数增大,SI小于零并且绝对值不断增大,此时的大气十分不稳定,且不稳定状态仍在加剧。11日08时,降水已经持续6小时,对流天气已经发生,大气层结基本回归到稳定状态。

大气对流是对流有效位能(CAPE)向对流运动动能的转化,而对流抑制能量(CIN)的强弱则反映了对流层低层的气块参与对流的难易程度 [12] 。10日08时CAPE值仅30.4 J kg−1,但CIN为165.5 J kg−1,低的CAPE说明现在的大气层结中不稳定能量较少,到10日20时,CAPE值上升到767.3 J kg−1,CIN降为48.8 J kg−1,CAPE指数短时间内快速增大,存在一个明显的突变阶段,这表明不稳定能量正在急剧堆积,此时的大气已经处于高度的不稳定状态,且储存了大量的不稳定能量,此时若有扰动产生,抑制能量会被快速打破,不稳定能量大量释放,爆发强烈的对流性天气。11日08时,CAPE降至15.9 J kg−1,CIN减小为0。说明此时强对流天气已经开始,不稳定能量得到释放。

4. 结论与展望

4.1. 主要结论

1) 本次降水是在高低层系统共同作用下,由高空急流的抽吸作用、高原低槽的东移以及低层暖湿气流和干冷空气共同作用下生成的。高空急流的产生和高原槽的东移,激发低层产生强烈的垂直运动,有利于对流的维持和加强。低层东移的干冷空气与偏南暖湿气流在双流上空交汇,带来充足的水汽,促使不稳定能量的释放,造成此次对流性强降水。

2) 降水发生前期,双流区上空对流层低层较强的比湿场和水汽辐合中心为强降水提供了良好的水汽条件。南海的暖湿气流给降水区域输送了大量的水汽,比湿强度达到14 g kg−1,孟加拉湾的暖湿气流推动双流地区的水汽辐合进一步加强。水汽在双流地区大量积聚,不断抬升凝结直至饱和形成降水。低层水汽的辐合地区与降水区域基本上重合,可以用做预报降水落区的参考。

3) 低层850 hPa来自孟加拉湾和南海的偏南气流输送暖平流、东风带输送冷平流。冷暖平流在双流地区交汇,增加了大气斜压性,有利于对流天气的产生。高、低假相当位温中心共同作用导致双流地区处于假相当位温暖舌地区,θse ≥ 80℃,不稳定能量大量积累∆θse500-850 ≤ −10℃。能量锋区中积累的大量不稳定能量沿假相当位温暖舌向双流输送不断向双流输送,致使对流强烈发展,引发强降水。

4) 高低空辐合辐散的位置,不仅能够反应强降水落区,还促使气流的垂直抬升运动增强,降水发生时,双流就位于强上升气流的控制地区,上升中心的强度为−1.0 Pa∙s−1。中高层强烈的辐散,迫使低层的气旋性环流加深加强,致使暖湿气流在双流上空形成持续的辐合上升运动,辐合中心强度为−2 × 10−6∙s−1,为暴雨的维持提供了很好的动力条件。

5) 对流指数在强降水发生前就出现相应的增减,以反映大气的层结状态和能量的积累。其中CAPE在降水发生前有明显的增强和突变,大量的不稳定能量在双流上空积累,CIN随着能量的积累而减小,此时若有扰动产生,对流抑制能会被快速冲破,从而放出大量能量,发生激烈的强天气过程。

4.2. 存在的问题与展望

从本文的一系列研究中可以了解到2019年7月11日双流区对流暴雨形成、发展的环流特征,水汽、热力、动力条件的影响机制还有对流性参数在暴雨发生前后的变化。

绘图过程中发现在四川省的西南方,横断山脉附近出现异常高值中心,据推断可能是由于地形原因,但是由于时间和能力有限,本文只着重分析了暴雨发生发展的物理机制,未对地形原因与暴雨的发生发展关系进行研究和深入探讨。