1. 引言

国家“十二五”规划、“十三五”纲要明确规定中部地区应重点推进太原城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、中原经济区、武汉城市圈、环长株潭城市群等新兴城市群的发展。随着中部新兴城市群的中心极核太原与榆次、郑州与开封、合肥与淮南、武汉与孝感、南昌与九江、长沙与湘潭、株洲地区“0.5小时交通圈”的日益完善,中心城市与周边区域之间的人口、资源、信息、资金等要素往来愈来愈频繁,形成了太榆、郑开、合淮、汉孝、昌九、长株潭等同城化发展区域。

2. 经济社会融合发展是同城化地区人口迁移流动的源动力

2.1. 经济联系增强是同城化地区人口空间流动的直接推动力

随着区域经济一体化的纵深发展与城市群内部交通的日益完善,2006~2016年榆次、淮南、九江等中部同城化区域的周边城市与太原、合肥、南昌等6个中心城市之间的经济联系度 [1] 增强了2~4倍(表1),增幅最小的是榆次与太原,但其经济联系度亦从2006年的11.17增加到2016年的31.99,增长了2.86倍;经济联系强度增幅最大的是长株潭,湘潭、株洲与长沙之间的联系强度分别增加了4.81倍、4.75倍;其次是淮南与合肥,2016年合淮之间的经济联系强度比2006年的5.82增加了4.23倍。尤其是同城化两城市的市域空间相邻的城市,靠近中心城市市区的区县与中心城市的经济联系更为紧密,这些地区经济的发展在很大程度上主要是受中心城市经济辐射与彼此相互融合的结果。

Table 1. The degree of economic ties between the emerging urban agglomerations and urbanized regions in Central China from 2006 to 2016

表1. 2006~2016年中部新兴城市群同城化区域之间的经济联系度

数据来源:根据2007~2017年中部六省统计年鉴(部分源自统计公报)计算整理得。

2.2. 工业化高级阶段是同城化地区人口空间流动的内生动力

根据钱纳里等对人均经济总量与经济发展阶段的关系研究1,中部新兴城市群同城化地区除淮南外,其他12城市的人均GDP均超过4800美元(以2016年人民币对美元的平均汇率为6.6423元计算),尤其太原、合肥、长沙、郑州、南昌、武汉等6个中心城市的人均GDP均超过万美元,表明中部新兴城市群同城化地区的经济与社会发展阶段均已进入工业化发展的高级阶段(表2)。相比中心城市而言,周边城市的经济总量与均量都与中心城市存在较大差距,人均GDP差距最大的是武汉与孝感,两者相差3.46倍。根据推–拉理论,区域经济发展过程中同时存在着推–拉两种力量共同决定人口迁移与流动。同城化区域中心城市与周边城市经济发展水平与发展阶段的不平衡直接推动了人口空间迁移流动,从这个意义上讲,中心城市经济的快速发展与强大的经济势能是推动同城化地区人口空间流动的内生动力。

Table 2. Comparison of the total and average economic volume of the same urbanization area of the central urban agglomeration in 2016

表2. 2016年中部城市群同城化地区经济总量与均量对比

数据来源:2017年中部六省统计年鉴,部分源自统计公报。

2.3. 产业结构互补是同城化地区人口空间流动的基础动力

研究表明,区域城市间产业的互补性是有效地避免城市间恶性竞争的重要途径,这是城市相互作用从无序到有序、从无机到有机、从不完善到比较完善的最佳方式(王士君等,2001) [2]。总体而言,2006~2016年中部新型城市群6个同城化城市之间的产业结构不断优化互补,第一产业比重不断下降,二三产业比重不断上升,其中太原、合肥、郑州、南昌、武汉、长沙等6个中心城市的一次产业比重均下降至1%-5%的水平,太原、郑州、武汉已形成“三、二、一”的产业结构,同城化区域产业结构的优化是人口空间流动的又一重要区域吸引力。以太榆、汉孝为例, 2018年太原三次产业结构比重由2006年的1.9:46.9:51.2调整到1.1:37:61.9,榆次的产业结构比重由2006年的7.8:42.3:49.9调整到7.3:32.1:60.6;2018年武汉三次产业结构比重由2006年的4.5:46.1:49.4调整到2.4:43:54.6,孝感由24.6:38.2:37.2调整到15:48.4:36.6。

从同城化区域的优势产业看,中部同城化地区各相邻城市之间在长期的经济协调发展过程中,不断调整升级产业结构,基本呈现中心城市“三、二、一”型与相邻城市“二、三、一”型的产业结构,逐渐形成错位发展、优势互补的态势(表3)。相邻区域间经济发展的异质性与产业结构的互补性是推动同城化区域人口空间流动的另一重要推手。

Table 3. Comparison of key development industries in the same urbanization area of the central urban agglomeration in 2018

表3. 2018年中部城市群同城化地区重点发展产业对比

2.4. 经济集聚性增强是同城化地区人口迁移流动的空间驱动力

经济地理集中度综合考虑区域经济总量与国土面积的因素,是区域经济总量在地理空间上的响应,是衡量经济在地域空间上集中程度的重要指标,反映区域经济的空间分布与集聚情况 [3]。

(1)

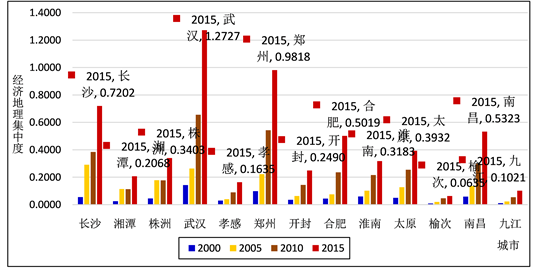

其中,RGDPi指i城市的经济地理集中度,GDPi、Si分别表示i城市国内生产总值和国土面积。通过对中部城市群6个同城化区域2000年、2005年、2010年和2015年四个时间截面的经济地理集中度分析发现,总体而言,同城化区域的13个城市的集中指数不断增强(图1),尤其中心城市的经济集聚性变化更为明显,其中,2015年经济地理集中度超过1的武汉市经济集聚性最强,从2000年的0.1425增加到2015年的1.2727;其次是郑州市和长沙市,2015年经济地理集中度分别为0.9818、0.7202;合肥、南昌的经济地理集中度均超过0.5,分别比2000年增强了11.23倍、9.10倍;太原、经济地理集中度指数相对较低,仅为0.3932,但相比2000年,增加了7.90倍。相比中心城市而言,同城化的相邻城市的经济地理集中度均低于0.5,中心城市与相邻同城化地区的经济空间集聚梯度差异是推动人口的区域间迁移流动的空间驱动力。

Figure 1. The change of economic geographic concentration in the same urbanization region of the central urban agglomeration (self-drawn)

图1. 中部城市群同城化区域经济地理集中度变化(自绘)

从中部城市群6个同城化区域的经济空间集聚情况看,2000~2015年各区县的经济空间分布中心集聚度不断增强,而且越来越向中心城市集聚。但县市区空间集聚性区域变化差异明显,长株潭、汉孝、太榆3个同城化地区的市辖区相邻,普遍呈现中心城市市辖区的经济集聚程度高于其他市辖区的态势,中心化集聚特征明显,周边地区基本呈现较低经济集中度。

3. 区域交易费用的降低是同城化地区人口迁移流动的核心动力

3.1. 市场一体化发展是同城化地区人口迁移流动的前提条件

区域市场一体化发展是同城化相邻城市突破行政壁垒以及相互间的贸易屏障,通过较为统一的市场体系相互补充因地理区位、资源禀赋、人口条件和经济发展等带来的发展差异,以提高区域生产要素的配置效率,扩大市场规模,形成规模经济,降低交易成本,减少因过度依赖其他外部市场带来的经济损失,提高区域整体竞争力。从理论上讲,建立共同市场一般需要几个条件,即区域内国家或地区地域相邻、贸易体制相同;对区域内经济承担义务;人均收人差异较小等 [4]。发展和完善同城化区域优化配置的产品要素市场体系、辐射广泛的商品交易市场体系、统一规范的信用服务市场体系等,将进一步促进分工的深化,降低区域之间的交易费用,使相邻城市的政府间相互合作、产业发展相互协调、商品和要素跨区流动的额外成本逐渐接近于零,使普通民众出行的时空成本愈来愈小,是推动人口经济要素无障碍自由流动的重要前提条件。

3.2. 交易费用是同城化地区人口空间迁移流动的重要考量

交易费用(Ronald H. Coase, 1960)是交易主体为获得市场信息、谈判和签订交易契约并在契约实施中监督以及必要时调节与仲裁的费用 [5];O. E.Willimson (1979)把交易费用看做是经济系统运转所需要的代价与费用 [6];North (1984)将交易费用定义为从贸易中获取的政治和经济组织的所有成本 [7]。North和J.J.Wallis (1987)从宏观、微观以及其可测性程度等三个角度分别对交易费用进行了分类 [8],认为宏观层面上交易费用包括企业内交易费用、国家为维持经济秩序和提供公共服务时所产生的费用、为交易服务的中介部门发生的费用。E. G. Furubotn和R. Richter (2001)将交易费用分为市场型、管理型和政治型。其中,市场型交易费用是交易双方获取信息、搜寻、谈判、保障合约执行所涉及的费用;管理型交易费用指公司或其他团体建立和为了维系组织的运行而必须支付的费用;而政治型交易费用(E. G. Furubotn, R. Richter, 2006)是“集体行动提供公共品所产生的费用” [9]。

国内学者汪丁丁(1995)认为在经济分析中可以把交易费用理解为“在给定的不完备的知识集合上对可供选择的制度做选择的成本” [10]。林毅夫(2000)则认为“交易成本包括直接成本和间接成本,其中,直接成本包括为获取契约各方所需信息的费用、各方谈判就契约协议达成一致的费用和把所有规定传达给有关各方的费用。间接费用主要包括监督和实施契约条件的费用、不履行契约所带来的产出损失所造成的费用” [11]。张五常(2001)认为“可以把交易成本看作是一系列的制度成本,主要包括信息成本、谈判成本、起草和实施和约的成本、界定和实施产权的成本、监督管理的成本和改变制度安排的成本” [12]。金玉国(2010)从规模与成因两个维度对我国政治型交易费用进行了实证研究,认为政治型交易费用的成因与经济发展水平、社会发展水平、经济体制转轨程度紧密相关 [13]。

同城化区域相邻城市间通过消除城市间的各种障碍与行政壁垒,通过空间规划整合、基础设施共建、市场经济融合、产业互补互促等方式,使同城化城市之间的商品和要素跨区域流动交易成本降低,形成统一的“要素 + 商品 + 服务”市场体系与流动机制(曾群华,2011) [14],降低区域之间人口迁移流动的时空交易成本,反过来促进同城化效益的不断纵深发展,这也是相邻城市之间人口要素流动机理的重要考量。

3.3. 中心城市交易费用降低是人口空间迁移流动的核心驱动力

政治型交易成本的规模可通过公共部门消耗或占用的社会资源的规模衡量(金玉国,2008) [15],这里将现行国民经济行业分类中的“公共管理和社会团体”大类定义为公共部门 [16],公共部门占用或所消耗的社会资源规模(包括物力、人力和财力三个方面)近似地视为其宏观政治型交易费用Y2:

Y = (X1 + X2 + X3)/3

式中X1表示政府消费支出占GDP的比重,反映公共部门消耗或支配的社会物力资源的程度;X2表示政府从业人员占社会从业人数总数的比重,主要反映公共部门占用的社会人力资源的程度;X3表示行政管理费用占财政支出的比重,主要反映公共部门占用的社会财力资源的程度。

政治型交易费用宏观上从物力、人力、财力反映区域之间要素流动的制度交易成本,寻求制度成本与交易费用的不断降低是实现同城化区域共同利益的根本动力。根据中部城市群6个同城化地区的政治型交易成本测算,6个中心城市的宏观政治型交易费用除合肥的年均增长率呈正增长外,其他城市整体上均呈下降趋势(表4)。与2000年相比,2015年宏观政治型交易费用降幅最大的是武汉市,较少了4.8个百分点,年均增长率为−5.08%;其次是长沙市,2015年宏观政治型交易费用比2000年减少了2.98个百分点,年均增长率为−3.23%;太原、郑州、南昌的宏观政治型交易费用年均降幅均超过2个百分点。

Table 4. 2006-2015 macro-political transaction costs of central cities in the same urbanization region of Central China (unit: %)

表4. 中部同城化地区中心城市2006 ~2015年宏观政治型交易费用(单位:%)

数据来源:根据2007~2017年湖南、湖北、安徽、山西、河南、江西省统计年鉴计算整理得。

从各中心城市的宏观政治型交易费用变化情况看,除合肥外,其他5个中心城市的2007年后均开始呈现下降的趋势(图2),主要源于长株潭、汉孝、合淮、太榆、郑开、昌九地区的同城化发展从务虚到务实的启动时间大体相当,均在2006~2007年前后;2010年后政治型交易费用再次呈现新的下降趋势,其波动变化基本与2010年6个同城化地区的纵深全面发展紧密相关,这一变化规律与人口空间变化的趋势基本吻合,中心城市的政治型交易费用降低为相邻地区向中心城市集聚提供了制度保障与动力源泉,进一步证明了同城化地区在区域制度协作、经济协调发展等方面同城化效应的逐渐凸显推动同城区域间人口的空间迁移流动。

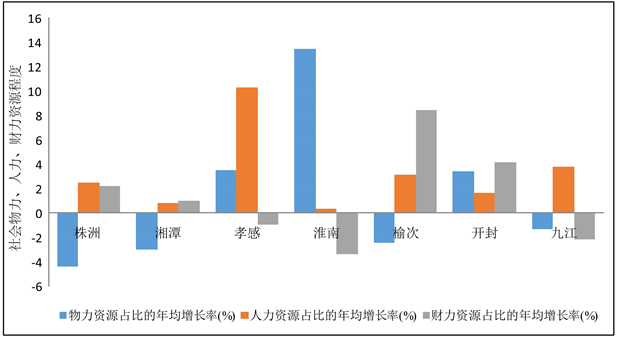

从中心城市公共部门占用社会的物力、人力、财力资源程度的变化情况看(图3),2006~2015年武汉、合肥的政府消费支出占GDP的比重呈正增长,年平均增长率分别为0.16%、5.71%,其他4个城市的物力资源消耗均呈下降趋势,年均增长率为负增长。从政府从业人员占社会从业人员总数的比重看,长沙、南昌公共部门占用的人力资源呈缓慢增长,年平均增长率分别为0.17%、1.9%,而其他4个城市均呈负增长。从公共部门占用社会财力资源的程度看,6个中心城市变化趋势基本相同,年均增长率均呈负增长。

与中心城市相比,2006~2015年同城化地区的相邻城市的宏观政治型交易费用除了株洲和湘潭呈负增长外(图4),年均增长率率分别为−0.43%、−0.66%,这主要源于长株潭三个城市的市辖区在经济、地理空间上已基本连成一片,同城化发展的制度性障碍、流动性障碍更小,为三个城市之间人口要素的互通往来提供了更为便利的条件。而其他5个城市的宏观政治型交易费用年均增长率均呈正增长,整体波动变化规律与中心城市基本协调,2006~2008年启动阶段增幅较大,之后有所下降,但因各种政策变化会出现部分年份的波动变化,主要因为与中心城市的同城化接轨发展过程中各种物力、人力、财力的增加,未来的同城化发展中应着力解决制度上的深层次接轨,降低与中心城市的同城化发展的交易成本。

Figure 2. Changes in macro-political transaction costs of central cities in the same urbanization region of Central China from 2006 to 2015 (self-drawn)

图2. 2006~2015年中部同城化地区中心城市宏观政治型交易费用变化(自绘)

Figure 3. 2006-2015 changes in the degree of occupation of social material, human, and financial resources by the public sector in central cities in the same urbanization area of Central China (self-drawn)

图3. 2006~2015年中部同城化地区中心城市公共部门占用社会物力、人力 、财力资源程度的变化情况(自绘)

Figure 4. The changes in macro-political transaction costs of neighboring cities in the same urbanization area of central China from 2006 to 2015 (self-drawn)

图4. 中部同城化地区相邻城市2006~2015年宏观政治型交易费用变化(自绘)

从同城化地区各相邻城市公共部门占用社会的物力、人力、财力资源程度的变化情况看(图5),2006~2015年株洲、湘潭、榆次、九江的政府消费支出占GDP的比重年平均增长率呈负增长,分别为−4.38%、−2.96%、−2.42%、−1.28%;其他3个城市的物力资源消耗均年均增长率呈正增长。从政府从业人员占社会从业人员总数的比重看,7个城市的公共部门占用的人力资源均呈增长趋势。从公共部门占用社会财力资源的程度看,孝感、淮南、九江3个城市的财力消耗年均增长率均为负增长,分别为−0.094%、−3.36%、−2.17%,其他4个城市的财力资源占比均呈不同波动的增长。在未来与中心城市同城化发展过程中,7个城市均降低公共部门的人力消耗,孝感、淮南、开封应加强物力资源的节约集约利用,株洲、湘潭、榆次、开封应减少公共部门的财力消耗,为同城化发展过程中人口空间迁移流动节省物力、人力、财力等方面的交易成本。

4. 区域软环境日益完善是同城化地区人口迁移流动的引导驱动力

4.1. 区域扁平化管理是同城化地区人口迁移流动的重要基础

因同城化区域在资源禀赋、人口规模、区域战略地位、经济发展阶段等方面的差异,以及同城化区域经济空间分布的梯度特征,使相邻城市之间的同城化发展更加需要区际的高度融合度与一致性,以及高阶位、扁平化的区域合作管理方式。随着中部城市群核心区域之间基础设施日益完善、要素流动日益频繁、同城化不断纵深发展,同城化城市之间的区域合作逐渐趋向于扁平化的管理,突出地表现正在相邻城市主体之间的政府管理形式从以纵向联系为主向以横向联系为主转变;相邻区域区域之间的竞争从GDP标准为主向绿色生态的竞合发展为主转变;企业管理与组织形式从内部管理为主向区域的纵向垂直分工和横向的水平分工相结合转变;社会公共事务从追求“面子”工程向与民生息息相关的公共社会服务均等化转变;人口空间流动的主体从政府公务人员、商务人员为主向普通民众为主转变,人口空间流动的动因从单一的经济驱动向多元化动因转变,进而对区域同城化城市之间的基础设施配置、公共社会事业管理、人口空间结构、户籍管理等带来重要影响。

Figure 5. 2006-2015 changes in the degree of occupation of social material, human, and financial resources by the public departments of neighboring cities in the same urbanized area of Central China (self-drawn)

图5. 2006~2015年中部同城化地区相邻城市公共部门占用社会物力、人力 、财力资源程度的变化情况(自绘)

4.2. 体制机制不断完善是同城化地区人口迁移流动的制度支撑

中部城市群的太榆、合淮、郑开、昌九、汉孝、长株潭等地区自同城化战略提出以来,相邻区域之间在基础设施、经济社会、产业发展、统筹规划、公共服务、生态环境、联防联保等方面制定相关区域合作纲要,建立了教育、医疗、信息、户籍、就业等服务平台与区域协调发展机制;建立了环境统治、大气联防联控等生态文明建设机制与利益补偿机制,成立了区域一体化领导协调小组,就跨区域重大基础设施、重大项目等协商协调,不断推进同城化向纵深发展,体制机制建设方面的不断完善进一步推动同城化区域的人口、经济、信息、资金等要素融合发展,而且也是人口空间迁移流动、经济交流往来、信息互通有无、资源合理配置的制度支撑与重要保障。

4.3. 同城生活方式转变是同城化地区人口迁移流动的重要推手

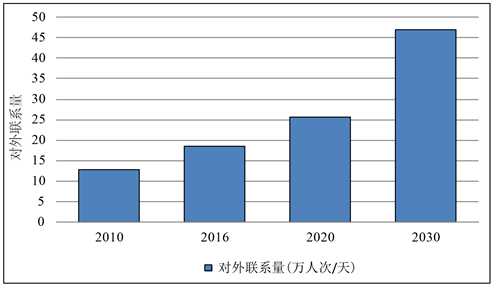

随着中部城市群同城化区域半小时交通圈的完善发展以及多样化的综合交通网络的逐渐形成,在推动人们出行方式变革的同时不断刷新相邻城市之间的最短时空距离,尤其是刷新人们的最短心理距离缩短,亦不断更新和转变人们的生活消费观念,从而催生了越来越多的“双城生活”、“ 双城工作”、“钟摆族”等新的群体及其跨城的异地工作、异地购物、异地养老等新的生活模式。人们自身思想观念的转变是同城化区域人口迁移流动的内在推手。以长株潭为例,在株洲与周边城市的市际出行中,长沙是株洲对外联系量增长最快的城市,株洲中心城区与长沙间的交换量占全部对外出行量的31.64% [17],预计到2030年,株洲和长沙的交通联系量将达46.88万人次/天(图6)。

5. 小结

中部新兴城市群中部同城化地区的经济联系不断增强、工业化发展业已进入高级阶段、产业结构互补、经济集聚性不断增强都从不同侧度推动了人口的空间流动。

(1) 经济社会融合发展是同城化地区人口迁移流动的源动力。同城化区域之间经济联系日益增强是同城化地区人口空间流动的直接推动力,中心城市经济的快速发展与强大的经济势能是推动同城化地区人口空间流动的内生动力。而区域间经济发展的异质性与产业结构的互补性以及经济空间集聚梯度差异是推动同城化区域人口空间流动的重要推手与驱动力。

Figure 6. 2010-2030 Zhuzhou and Changsha traffic connection forecast

图6. 2010~2030株洲与长沙交通联系量预测

(2) 同城化地区人口迁移流动的核心动力主要源于人口空间动态变化的主体对更低交易费用的追求,在同城化“力场”下的人口空间行为过程与模式选择是基于更低交易费用的利益诉求以及对同城生活宜居性与便捷性、同城生活质量与生活环境提升的追求。

(3) 同城化区域经济的融合进一步促进了同城化地区软环境的日益完善,尤其是体制机制的不断完善、区域偏平化管理更是同城化地区人口空间流动的引导驱动力。

基金项目

湖南省自然科学基金面上项目(2020JJ4299)。

NOTES

1根据钱纳里等多国模型标准,人均GDP (1998年美元可比价)在1200~2400美元之间为工业化初期,2400~4800美元之间为工业化中期,4800~9000美元之间为工业化高级阶段。

2本研究主要从宏观维度,即政府的消费支出、政府从业人员、政府财政支出等三方面占社会资源的比重度量政治型交易费用;政府消费支出指政府部门为全社会提供的公共服务的消费支出和免费或以较低的价格向居民住户提供的货物和服务的净支出。