1. 引言

如今全世界青年人群体中“丧文化”现象大行其道,奇怪的是它并没有像其他网络现象突然走红达到巅峰之后会慢慢消失,而是从四年前里《我爱我家》里“葛优瘫”的剧照开始,丧言丧语配上各类表情包,美剧《马男波杰克》,日剧《不求上进的玉子》,到当下流行的“深夜网抑云”,“丧文化”以及衍生物受到越来越多青年人的追捧。为什么这些看似违反青年人正能量的主流价值观的丧文化会引起越来越多人的共鸣?

丧文化流行的一个很重要的原因,是当下真实的社会现实引发的全民焦虑。对于当下的青年人而言,面对升学的竞争、就业的选择、天价的房子……他们承担着巨大的物质以及精神上的压力,因此经常容易产生这种相对剥夺感和无能为力,看起来自甘颓废和自暴自弃。然而在另一方面,丧文化的流行也是青年人一种自我保护的方式,他们敢于展现出自己消极的情绪和失败的一面,以这种自我矮化的方式和防御性悲观的态度来回避可能因为失败对自我价值的伤害,以调侃和自嘲的语气来舒缓这种巨大的压力。Norem和Cantor (1986)认为防御性悲观是个体面对未来可能发生的结果抱有不现实的低期望水平和反复思考事情结果的可能性(Norem & Cantor, 1986),他将其分成消极期望和反思性两个维度。已有研究表明防御性悲观与自尊水平、人格维度以及成就动机等方面存在关联,洪明等人的研究表明自尊对自我防御性悲观有显著的负向预测作用(低自尊者更容易采取自我防御策略),并且自我妨碍和防御性悲观在自尊和成功恐惧中起中介的作用(洪明,范兆雄2015)。杨东明等人的研究发现,持掌握目标、成绩回避目标的学生,消极期望水平较高(杨东明,胡燕,李雪峰,2012)。

疏离感,它是个体的周围人际关系网的一种疏远,感觉到自己和周围的事物产生了隔阂,从而产生了孤独寂寞等消极情感(肖柳婷,梁瑞琼,钟泳如,2016)。姜永志等人的研究认为疏离感与现在人们互联网、手机依赖有密切关系,并且对青少年的身体和心理的健康成长有负面影响(姜永志,白晓丽,2014)。关于疏离感和防御性悲观之间的关系,胡燕的研究证明,抑郁和焦虑情绪与防御性悲观的两个维度均存在显著的正相关,其中抑郁和焦虑还显著的正向预测消极期望维度(胡燕,杨东明,李雪峰,2012)。

生命意义感的定义主要是从以下两个角度:Frankl (1966)从动机角度认为寻求生命意义是人类的一个原始动机,Steger从认知角度强调对自己和存在世界的理解,确定自己存在与世界的独特意义。也就是说,认知维度是presence of meaning (拥有意义),重视结果;动机维度是search for meaning in life (追求意义),重视过程。在生命意义感的相关研究中,Trauner等人通过研究发现,疏离感越强的个体倾向于内向,对他人持有敌意和不满的态度,更容易采用暴力和危险的方式解决问题(Trauner, & Boyer, 2003)。黄林洁琼等人对羞怯和生命意义感的关系进行研究,其中疏离感起着部分中介作用,疏离感对生命意义感有负向预测作用,即疏离感水平越高,越缺乏对自己存在价值感的体验,生命意义感可能就更低(黄林洁琼,刘亚楠,张舒,2015)。王洋的研究结论也表明了疏离感对生命意义感的反向预测作用,其中社会支持和乐观程度在其中起中介作用(王洋,2016)。关于生命意义感与防御性悲观之间的关系,张翼、侯玉波认为防御性悲观对个体的主观幸福感起到了积极的作用,并且受到应对方式的调节,即当遇到问题寻求积极解决应对方式的时候,防御性悲观策略的使用可以提高主观幸福感(张翼,侯玉波,2015)。

2. 对象和方法

2.1. 对象

本研究是在2018年随机选取北京市中国政法大学的部分在校大学生244人作为被试,通过线上问卷星的方式进行施测,经统计剔除无效问卷5份,最后进行数据分析的问卷一共为239份,共计有84名男生,155名女生,参与者的平均年龄段是18~22岁,文理科比为43:56。

2.2. 工具

2.2.1. 生命意义感量表MLQ

选用的MLQ (the meaning in life questionnaire)是由Steger等人编制,后来经过刘思斯和甘怡群引进并进行了修订(刘思斯,甘怡群,2010),MLQ包括存在与寻求两个维度,一共有10题,每个题目采用里克特7点评分。

2.2.2. 大学生疏离感量表

选用由邓君修订的大学生疏离感量表,各维度的信度和效度都很高,其中总量表内部一致性信度达到0.828。该量表由四个维度组成,分别是自我、环境、人际和文化价值疏离感。一共有18道题目,采用的也是7分计分制。

2.2.3. 防御性悲观问卷DPQ

选用胡燕修订的防御性悲观问卷。该问卷是以Norem & Cantor,Norem & Illigworth编制的问卷,以及Norem制定的反思问卷为基础加以改进和完善,问卷包括消极期望和反思性两个维度,一共12个项目,采用5级计分,其中各分量表和总量表的内部一致性信度分别为0.833,0.724,0.822。

2.3. 统计方法

所有数据采用SPSS25.0和amos21统计软件,对数据进行处理和分析。用SPSS软件进行共同方法偏差检验、3个变量在人口学变量的差异检验、描述性统计和相关分析。用amos21软件在生命意义感、疏离感和防御性悲观之间构建结构方程模型,并检验疏离感和生命意义感和防御性悲观之间的中介效应。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究的变量测量采用被试的自我报告法,因此可能会产生共同方法偏差问题。在统计过程中,采用Harman单因子检验法,对变量进行探索性因素分析。结果表明,特征值大于1的因子一共有8个,第一因子解释总变异的31.73%,小于临界值40% (周浩,龙立荣,2004)。因此,本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3.2. 人口学变量在各表中的均分比较

用独立样本t检验比较不同人口学变量在3个量表的得分,结果如下表1。由表中的统计结果可知,男生的疏离感、生命意义感和防御性悲观总分都显著高于女生,并且文科同学的疏离感总分也显著高于理科的同学(t = 2.261, p < 0.05),但是文理科在生命意义感和防御性悲观中没有统计学上的差异。

Table 1. Comparison of mean score of demographic variables in various scales ( x ¯ ± s )

表1. 人口学变量在各量表中的比较(

)

注:*表示P < 0.05,**表示P < 0.01。

3.3. 疏离感,生命意义感与防御性悲观的相关性

本研究中各变量及其各维度的相关系数如下表2所示。可以看到,人际疏离感、文化价值疏离感和总疏离感与生命意义寻求呈显著正相关,而生命意义存在维度与疏离感相关不显著,但是相关系数都是负值。因此我们推测该生命意义感问卷的两个维度与疏离感呈相反的关系,在之后的分析中会将他们分离开来。疏离感的各维度和总疏离感与防御性悲观的两个维度呈显著的正相关,表明疏离感越高,防御性悲观水平越高。生命意义感的存在维度与防御性悲观的消极期望呈显著的负相关,也就是大学生的生命意义感越低,他们对未来的消极期望越高。

Table 2. Correlation matrix of alienation, meaning of life and defensive pessimism

表2. 疏离感、生命意义感以及防御性悲观的相关系数

注:*表示P < 0.05,**表示P < 0.01。

3.4. 疏离感在生命意义感和防御性悲观之间的中介效应

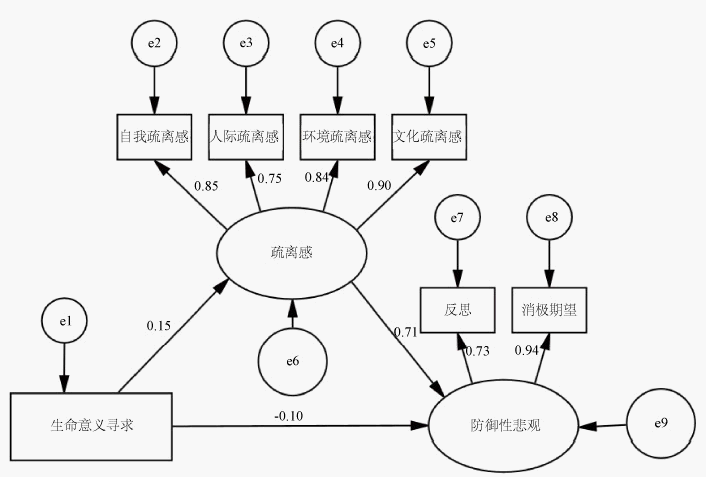

采用结构方程模型验证疏离感在生命意义感和防御性悲观之间的中介作用。构建模型如图1所示,模型的各项拟合指标良好(X2/df = 2.462, P = 0.083 > 0.05, RMR = 0.030, GFI = 0.981, AGFI = 0.951, NFI = 0.980, IFI = 0.992, CFI = 0.991, TLI = 0.984, RMSEA = 0.055)。

Figure 1. Mediating effect model diagram of alienation in meaning of life and defensive pessimism

图1. 疏离感在生命意义感与防御性悲观的中介效应模型图

为检验中介效应的显著性以及置信区间,采用偏差校正的非参数百分位bootstrap方法(陈瑞等,2013),设定迭代次数为5000次,偏差校正置信区间为95%。结果表明疏离感在生命意义感对防御性悲观的直接效应为0.037,置信区间为(−0.206~−0.005);生命意义感通过疏离感对防御性悲观的间接效应为0.106,95%的置信区间为(0.015~0.203),置信区间都不包含0,因此生命意义感的中介效应成立,符合理论假设。疏离感在生命意义感和防御性悲观之间起部分中介作用。检验结果见下表3:

Table 3. Bootstrap analysis of mediation effect test

表3. 中介效应检验的bootstrap分析

4. 讨论

本研究对疏离感的测量选用邓君修订的大学生疏离感量表进行调查和分析(邓君,2011)。通过统计分析发现,大学生的疏离感普遍偏低,这与林小群等人的研究结果也是一致的。这可能与现在互联网的普及使用与人们生活方式的变化有关。2020年9月29日,由中国互联网信息中心(CNNIC)发布了关于互联网发展状况的报告,报告显示:截止2020年6月,中国网民规模达到9.4亿,互联网普及率为67%。另外,在中国网民的结构和规模方面:我国网民中20~29岁的年龄段的网民占比高达19.9%,并且网民中仍然以学生群体占比最高23.7%,其中大学本科及以上占比8.8%。互联网的普及和使用虽然在一定程度上方便了我们的人际交流和联系,但是由于虚拟网络的特殊性,过度的线上交往反而会增加个体的孤独感和疏离感。这在手机依赖和疏离感的很多研究中也得到证明。互联网的普及和使用不仅改变我们的生活方式,还对我们的人际交往产生了很大的影响。其中虚拟交往对现实人际关系的影响有两种相反的理论,一种假设认为有促进作用,因为虚拟环境有利于人们进行自我展露,减少面对面见面的尴尬,有利于弥补现实人际交往的不足;但是另一种假设认为虚拟的网络交往牺牲了人们很多现实中更强的交往形式,这种弱联系反而增加了孤独感(王超群,2016)。

通过独立样本T检验发现,在疏离感、生命意义感和防御性悲观上都发现了显著的性别差异。并且男生的得分都高于女生,这与之前的研究一致(陈维等,2015;王洋,2016;胡燕,杨东明,李雪峰,2012)。这可能受到当前社会文化的影响,同等条件下,社会对男生的期待和要求更高,被要求更加独立,同样的,男生比女生也有更多的对未来的主动权和自主感,对自己的发展前景和价值目标都会有一个比较乐观的认识,而女生更容易获得来自不同层次的社会支持,但是在择业时的优势不如男生,因此在主观上男生的疏离感更高,生命意义感和防御性悲观也更强。

相关分析表明,大学生疏离感的四个维度与生命意义感的两个维度呈现出不同的相关。这与之前的研究不一致(王洋,2016;黄林洁琼,刘亚楠,张舒,2015),在与负性情绪的相关中生命意义的存在和寻求维度出现分离,也就是个体的疏离感越高,他感受到的生命意义感就会降低,反而对生命意义感的寻求更强烈。疏离感与防御性悲观在各个维度上都呈现出显著的正相关也可以看出防御性悲观也是一个偏负性的情绪,更准确的来说是一种带有消极色彩的认知策略,疏离感越高的人更多的采用防御性悲观策略,但是同时他们也会更积极的寻求生命意义感,这也符合之前有关防御性悲观的研究(Martin et al., 2003)。但是生命意义感和防御性悲观的相关中,也只是生命意义感存在与防御性悲观的消极期望存在显著的负相关,在同样的条件下,生命意义感越高,他们无论在行动和态度上会更积极,因此采用防御性悲观策略的可能性就越小。

中介效应检验结果表明,疏离感在生命意义感和防御性悲观之间的中介效应显著,但是间接效应比直接效应更大。也就是生命意义感越低和疏离感更高的人都更倾向于采用防御性悲观策略,即设置更低的期望水平,考虑到所有失败的可能情况,避免伤害到自我价值感。另外,防御性悲观本身就是科温顿Covington的自我价值理论中自我价值保护的一种策略,该结果也在另一个方面证明了疏离感、生命意义感与自我价值感之间的相关,这也与之前的研究结论相符合(高原,2012)。我们不仅可以通过疏离感来推测防御性悲观的消极期望程度,也可以通过生命意义感来推测防御性悲观。也就是,如果一个人生命意义感很高,他是积极的追求生活的价值和生命的使命的,那么即使他的疏离感很高,他对未来的预期也不会太低,也就是不用过多的采用防御性悲观策略来保护自我价值。同样的,即使他的生命意义感很低,每天都在茫然,没有人生的目的感,如果他的人际关系很好,得到很多来自朋友和亲人的支持和鼓励,那么可能他的人生价值感也不会很低,防御性悲观水平就不会低。

总的来说,“丧文化”是一种在现在特定的社会情境中,由于个体的疏离感增强,生命意义感缺乏,和采取防御性悲观策略来保护自我价值之间的相互作用产生的,虽然它可能表面上看起来有些消极颓废,但是却能够产生积极的结果,短期内消极期望保护个体的自我价值,反思则是一种为缓解焦虑引发的适应性反应,对个体的心理健康产生积极的作用(冯斯琪等,2020)。

5. 结论

本研究在大学生群体中证实了疏离感在生命意义感和防御性悲观之间的中介作用,是对当前特定社会现象的深层分析和理论探究。丧文化是在当前激烈的社会竞争环境和个人自我价值需要产生的一种相对矛盾的心理状态,一方面,人们在面对社会压力的时候,采用防御性悲观的策略缓解压力调整心态,另一方面,积极进行生命意义的探索,保持朋友、亲人和环境的良好关系,用正确的态度对待“毒鸡汤”文化,实现自我价值。同样的,本研究还存在很多不足之处,首先是取样的局限性;其次是生命意义感两个维度与其他两个因素之间的关系存在分离,可能存在问卷使用不合理的问题,未来的研究中还需要进一步的改进。