1. 引言

家庭农场指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。2020年3月农业农村部发布了《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020-2022年)》的通知,要求到2022年,支持家庭农场发展的政策体系和管理制度进一步完善,家庭农场数量稳步增加,各级示范家庭农场达到10万家,生产经营能力和带动能力得到巩固提升。因此培育新型农业经营主体,是今后我国建设现代农业的前进方向和必由之路 [1]。

近年来,淮安区充分利用国家农业、畜牧业、林业等优惠政策,积极培育家庭农场,开展特色产业生产,促进种植业、畜牧业等发展向品牌模式迈进,并取得了一定的社会效益和经济效益。目前,已有902家家庭农场通过了工商部门注册。

2. 淮安区家庭农场发展的现状及存在的问题

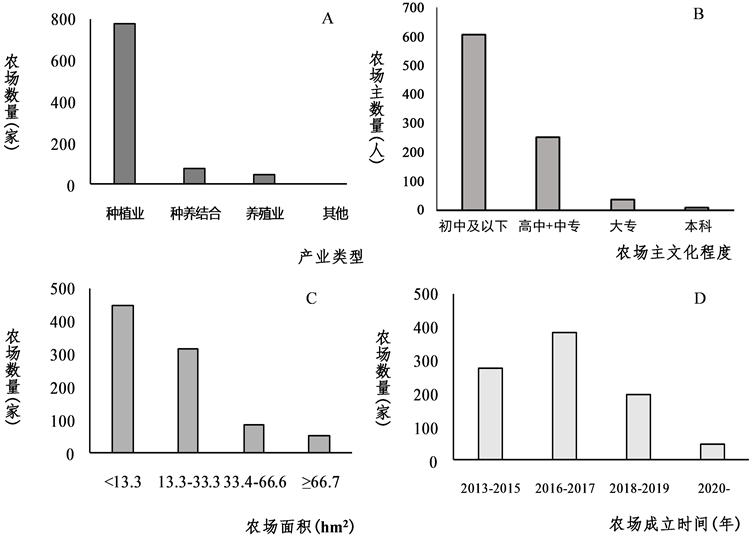

截止2020年9月底,淮安区家庭农场共有902家,由调查资料整理分析(图1),家庭农场的产业结构类型主要包括种植业、种养结合、养殖业(畜牧 + 水产)、其他四种类型(A),其中种植业占86.14%,种养结合、养殖业和其他分别占8.66%、4.99%和0.22%;家庭农场主的文化程度主要包括本科、大专、中专+高中和初中及以下这几种(B),其中初中及以下文化程度的农场主占比最大,为67.29%,而本科仅占0.78%;从家庭农场规模大小分析(C),发现家庭农场规模小于13.3 hm2比例为49.89%,共450家,而大于33.3 hm2以上规模的家庭农场仅为138家,比例为:15.29%;从家庭农场成立时间上分析(D),2017年以前成立有660家,占73.17%,2018年以后成立有242家,占26.83%。

由上述分析,我们认为目前淮安区家庭农场存在的主要问题有以下几点:

2.1. 家庭农场以种植业(粮食)为主,产业结构较单一

如图1(A)所示,家庭农场主要以种植业、种养结合为主,902家中777家是种植业,养殖业45家,其他事2家,产业结构较为单一,多数家庭农场以种植稻麦为主,尽管农场主是长期从事种植业,在这方面经验丰富,但目前我国粮食价格不稳定,粮食生产效益增长慢,而农业生产成本不断上升,这样严重压缩了种植业家庭农场的利润空间,导致一些种植业家庭农场陷入经营困难,没有足够的资金实力,大大制约了家庭农场的发展。

2.2. 家庭农场农场主的素质偏低

家庭农场的现代化经营模式本身要求家庭农场需要较高的机械化程度,高科技、现代化的运作模式,也需要经营者懂技术、能管理、善经营。但淮安区农场主教育程度为初中及以下水平占67.29%,本科比例为0.78%,家庭农场主作为农民的一部分,可能是农村中素质和意识较好的一部分,但整体受教育水平还是非常低,农场进一步发展受到制约,农产品科技含量很难提高,产品附加值偏低,经营者只能向土地要效益,并不了解国家政策与市场需求,农场主的综合素质不提高,在竞争激烈的市场上很难取得一席之地,利润提升空间不大。淮安区飞鹰家庭农场农场主大学本科毕业,头脑灵活,擅于捕捉市场信息,充分利用科学技术和市场信息,提高农产品附加值。农场先后被评为“淮安市级示范家庭农场”、“江苏省级示范家庭农场”。

Figure 1. The development status of family farms in Huai’an District

图1. 淮安区家庭农场发展现状

2.3. 家庭农场数量多,规模小,现代化程度低

从902家家庭农场统计发现,种植业面积最小为40亩,养殖业规模最小为3亩,规模小于200亩比例为49.89%,规模1000亩以上仅为5.76%。经营的规模化可以有效促进农业产业化、机械化,促进农业产值提升。据农业部一项调查显示,现阶段种粮户的经营规模达到百亩以上时,土地利用率会提高10%以上,经济效益会提高25%以上 [2]。此外,农户经营规模提高以后,还会提高我国农业的资本装备水平,有利于降低农产品成本,提高农产品质量。

2.4. 家庭农场抵御风险的能力偏低

家庭农场由于农场主由于自身文化水平不高,对风雨变幻的市场知之甚少,其决策经常带有盲目性和滞后性。在生产经营过程中,会受到技术、人才、渠道、市场甚至天气等因素影响,加之农场自身经济实力弱,资金周转困难等,很难抵御来自各方面的风险。部分具有风险防范意识的农户虽然购买了农业保险,但险种单一、覆盖面小、理赔困难、赔付额低,对受损农户来讲只能是杯水车薪。

3. 家庭农场发展的对策

3.1. 国家政策引导,地方政府支持

2020年的中央一号文件中明确提出“发展富民乡村产业”,“重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体”。2020年3月,农业农村部印发了《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020-2022年)》,对家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体和服务主体的高质量发展做出了具体规划。通过制度政策来切实发挥引导、培训、技术、示范、财政、金融、保险等支持作用,加快培育发展家庭农场。政府支持不是简单地提供形式上的服务支持,而是针对家庭农场现实需求来提供精准有效的高质量支持和帮助。国家近几年的利好政策,对家庭农场的提质增效是有极大帮助的 [3]。

3.2. 家庭农场经营者素质和能力急需提升

乡村振兴战略的实施关键在于人才,淮安区家庭农场经营者文化水平低下,老龄化问题严重,解决上述问题可以采取“走出去和请进来”的方式方法。家庭农场主“走出去”,加大对家庭农场主的培训,多观摩、多取经,积极开展农业生产管理技能培训,帮助解决家庭农场生产、加工、经营和管理等一系列问题,提升家庭农场主个人素质和经营管理能力;而且在培训内容、培训师资、培训渠道、培训方式、培训时间等方面要有适宜性、针对性和方便性,从而有效提升家庭农场经营者素质和能力 [4] [5]。更重要的是鼓励更多的年轻农业技术人才来家庭农场工作,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,鼓励大学生积极投身到农业生产队伍中来,家庭农场的进一步发展需要注入新鲜血液,如淮安区飞鹰家庭农场和淮安区村官小七家庭农场经营者均是大学生,在科学种养殖、市场分析,产品效率、品牌建设、规避市场风险等方面都具有示范带动作用 [6]。

3.3. 农业高质量发展,完善农业社会化服务体系

这应该是家庭农场今后进入良性循环的必由之路,农业高质量发展是适应农业新形势的必然要求。政府可以引导家庭农场服务联盟,促使农业经营管理在“强强联合”的基础上实现了更大规模化。解决家庭农场在生产经营中遇到的土地流转、资金、农资、农机、技术及管理等难题。建成“自主自愿、合作紧密、利益共享、风险共担”的服务联合体。着力推进农业规模化、专业化、职业化发展,实现农业绿色、高效、健康发展 [7]。政府应构建新型农业社会化服务体系,培育多元化、多形式、多层次的农业生产服务组织,做好产前的农资供应、市场信息服务,产中的农业技术指导、农机协作服务,产后的贮藏、加工、物流和销售服务等,为家庭农场提供服务保障 [8]。

4. 结论

家庭农场作为一种新型以现代农业生产方式为主的生产体系,对推动农业稳定发展有重要的作用,需要关于农业的相关部通过国家政策引导,地方政府支持、强化农场人才培训及完善农业社会化服务体系等措施来提高家庭农场发展水平,从而促进区域经济发展。