1. 引言

在这个信息互通的时代,人们一直致力于物与物之间实现广泛互连,通过完全智能的响应行为,实现人与物的深度融合,并为此展开一系列的研究开发工作,从而为人类提供更好的服务体验 [1] [2]。多年过去了,虽然物联网产业被一致看好,但并没有出现爆发式大规模物联网应用。不能不说,物联网节点的能源问题是其中一个重要制约因素。因此,人们就自然而然想到了,如果物联网节点不是必须带电源也能正常工作就好了。而无源感知网络正是为解决这一问题而提出的。所谓无源感知网络,是指由无源感知节点组成的网络,节点自身不配备供电的电源设备,而是通过从环境中获取能量支撑其计算、感知和通信与组网。这些能源可以来自光能、运动能以及无处不在的电磁能。因此,网络连接和能量供给无源化正是解决物联网大规模应用的重要环节。

2. 无源感知网络的由来

2.1. 无源感知技术早期应用

二战结束不久的1946年初,苏联政府送给当时美国驻苏联大使埃夫里尔·哈里曼一个按照美国国玺图案设计的精美木雕。美国人反复检查后并没发现任何电源装置,于是放心地把这块木雕作为装饰品挂在了大使馆里。直到1952年,美国人才发现这块木雕里面暗藏着窃听器。那么,当时支持这个窃听器工作的正是无源感知网络技术。如图1所示,整个设备既没有电池,也没有任何能够主动发射信号的收发器。这个设备的原理很简单,在它的内部有一个非常小的电容薄膜,能够感受由外部声音产生的振动,电容薄膜同一根天线相连。当有特定频率的电磁信号发射给天线时,因为电磁感应,电容薄膜和天线构成的回路产生交变的电流,交变的电流通过天线又产生新的电磁场,这种新的电磁场被称为反射链路。外部声音引发电容薄膜发生振动,改变天线的阻抗,从而将声音信号加载到天线的反射链路上,接收端再通过特殊的“解码器”就能够把声音信号恢复出来。这是世界上首个能够利用外部能源传输音频信号的监听设备,算是无源感知最早的案例之一 [3]。

2.2. 无源感知网络的发展

我们所说的无源感知网络,是指由无源感知节点组成的网络,节点自身不配备或不是主要依赖自身的电源设备供电,而是通过从环境中获取能量支撑其计算、感知和通信与组网。无源感知网络首先要面临的最大挑战是高效的环境能量获取。这些能量可能来自光能、运动能以及无处不在的电磁能,其中利用电磁能的节点甚至不需要具备一般有源设备的收发器,利用自身天线对电磁波的反射信号进行信号加载。在二战期间就有利用电磁能的射频识别被动标签了,这是雷达技术在民用方面的扩展。今天射频识别技术已经广泛应用于物流、访问控制、电子支付等诸多行业。2005年,英特尔西雅图研究院提出标签结合无线充电技术 [4],从射频识别阅读器的连续波中获取能量,研发了无线识别和感知平台新技术。2013年美国华盛顿大学研究团队提出了一种利用环境中现存的一些无线信号来获取能量从而进行通信的新思路 [5] [6]。近年来除了在电磁能方面研究之外还在温差供能、运动供能等研究领域取得了实际应用进展,为无源感知网络的普及应用提供了最重要保障。和有源感知网络相比无源感知网络由于没有节点电源,体积小组网灵活而成为今后网络发展的主要方向。

3. 物联网发展现状

3.1. 物联网现状

物联网作为信息系统,向物理世界的延生,拓展了人类认知和控制物理世界的能力,已经被称为,继计算机和互联网之后的世界信息产业的第三次浪潮,正在深刻的改变人类的生存环境和生活方式 [7]。近几年,随着网络通信,无线传感网络,和无线社评识别等信息技术的迅速发展,物联网技术突飞猛进应用日新月异,截止到2019年6月我国网民数量已达到8.54亿,基于互联网的物联网在我国得到了迅速发展、推广 [8]。全球通过物联网连接的设备的总数,在2020年前,已经达到261亿台。年均复合增速达到35%,其中无线传感器及其他网络节点,约占总数的60% [9]。物联网在未来一旦大面积部署,将是最具颠覆性的创新技术。物联网基本概念如图2所示。

物联网的发展令人鼓舞,其未来前景广阔。但是,物联网距离其万物相连、无处不在的初衷,还相距甚远,虽然发展近20年,至今尚未出现大规模的普及应用,进入的举步艰难的阶段。

3.2. 物联网发展瓶颈

不可否认的是我们即将,或者已经进入了万物互联的时代,连接成为我们不可或缺的媒介。在大多数应用中,物联网的数据感知,无线传输和分布式计算均由网络节点,协同完成。而网络节点的工作依赖于,自身携带的电池提供能量,这种工作方式,需要频繁的更换电池,以保持能量持续供应,维持物联网的工作寿命 [10]。在这种工作方式下,随着物联网不断向广度和深度发展,能量供应障碍问题,日益突出,原因如下。

1) 随着物联网迅速的向广度发展,即网络规模迅速增大,必将导致网络节点数量激增,根据预测,2020年,全球通过物联网连接的各种网络节点数将达到260亿,并以35%的速度增加。如此大量的网络节点,使得电池更换或能量维护(无论是人工更换还是移动充电)都成为非常昂贵和困难的工作,能量供应障碍问题随之而来。

2) 随着物联网迅速地像深度发展,即全方位地向物理世界延伸,必将导致大量的网络节点进入人类和充电装置不能接近的位置(如战场,含毒害物质的空间)。这些网络节点的电池更换或能量维护成为不可能。能量供应障碍问题不可避免。

综上所述,物联网发展举步维艰的重要原因之一是能量供应障碍。如何解决能量问题。保证网络能够持久,稳定地运行。是物联网实现普通适应用面临的一个非常重要的挑战。

4. 无源网络助力物联网深度发展

4.1. 无源网络的特点

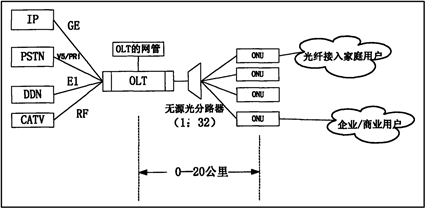

近几年,“从环境中获取能量”这一理念引起了人们的广泛关注。这一点就像最近比较流行的“众包”。能量众包的概念就是“我们不生产能量,我们只是能量的搬运工”。对于物联网而言,利用光能、机械能、风能、热能、等能源可以为节点提供能量,为解决能量供应障碍问题带来了曙光。目前的研究表明,我们能够获取和利用广泛存在于环境问题中的能量,将其提供给物联网的节点。我们有理由相信设想,在未来物联网中,网络节点可以是无源的(battery free),即节点自身不配备或不主要依赖电池等电源设备,而是从环境中获取能量,支撑数据的感应、传输和分布式计算。我们将这一未来新型网络称为无源传输网络。如图3所示,光网络干线终端(OLT)通过无源光分路器连接光网络单元(ONU),可在20公里范围内实现无源信息传递。

Figure 3. Schematic diagram of passive optical network

图3. 无源光网络原理图

在无源传输网络中,节点能量不一定是其自身所固有的。节点之间能够通过无线方式进行能量交换。由于目前技术的局限,无源节点能量获取时间长,能量积蓄小,导致无源传输网的核心人物(数据的感知、无线传输和分布式计算)结尾能量所限唯能量是从,节点在传输与计算过程中如何节省能量,提高效率不在是第一核心任务,如何利用节点当前的能量完成尽可能多的传输与计算任务为首要目标。因此,无源传输网是以能量为中心,以数据为核心的无线网络,具有如下特性。

1) 能量震荡性

由于节点能够从周围环境获取能量,因此节点的能量不再是单一的由高至低的静态变化趋势。而是呈时高时低的动态变化状态。当节点在执行传输或计算任务时,其能量积蓄会降低;当节点在开始从环境中获取能量时,其能量积蓄会上升。于是,无源传输网络节点的能量积蓄高低震荡。

2) 能量失恒性

无源传输网络节点能量的获取存在随机性和不稳定性。导致整个网络能量分布不均衡,差异很大,无源节点的协同工作能量低。

3) 能量受限性

利用微型芯片所采集的环境能量的功率非常弱,一般在纳瓦(nW)到微瓦(μW)的数量级,而且传感器受限于外形尺寸,节点蓄电的能量有限。

4) 连通脆弱性

网络的连通性直接受各节点的能量影响。当某些节点的能量低于一定程度时,这些节点则成为孤立节点,导致网络不连通。由于能量的震荡性网络的连通性时脆弱的,时断时续,难以保持恒定的连通。

5) 占空比超低

驱动微型感知节点所需的平均工作功率要比采集功率高3~6个数量级。节点需要较长时间蓄能才能满足工作所需要的能量,而且蓄能时节点无法工作。所以,节点呈间断性工作方式,且网络大部分时间处于非工作状态,占空比超低。

4.2. 无源网络主要面临的技术挑战

无源传输网络的上述特性为无源传输网络的组网通信、感知数据获取和计算机提出来挑战。

1) 无源节点能量获取困难

由于环境中的能量具有随机性和不稳定性,无源节点吸能低,蓄电少,无源节点难以持续、稳定、均衡地获取高能量。

2) 现有的组网与通信方式不适于无源传输网络

现有无线网络的节点覆盖、节点互联、时钟同步等组网技术难以应付对无源传输网的能量震荡性、能量受限性、能量失衡性和连通脆弱性;此外,现有的无线网络进行一次数据传输,需要执行网络协议栈中一系列任务,执行数百条指令,传输数百比特的信息,信息交互量大,数据重传数据次数多,难以适应无源传输网络的能量受限性;最后,现有的无线网络传输数据需要稳定的端到端连通的路径,不适于无源传输网络的连通脆弱性。

3) 通过无源传输网络获取的感知数据质量低下

首先,无缘传输网络的能量震荡性和能量受限性使得数据获取任务只能断断续续地执行,将导致成片的数据缺失,产生数据完整性错误。其次,无源传输网络的能量震荡性和能量受限性,使得描述紧急事件的数据无法及时采集,导致数据获取失去实时性,产生实时监测错误。第三,无源传输网络的能量失恒性,使得网络同步工作困难,导致各节点的数据获取不同步,产生数据不一致错误。

5. 关键科学技术问题

从上述挑战,我们可以凝练出无源传输网络的科学技术问题。

5.1. 节点能量获取与网络能量配置的理论与方法

针对能量源多样性、能量源的随机性和不稳定性,建立多能量源融合的能量源覆盖和调度的理论和技术,以及最大化持续性和稳定性的无源节点能量获取的理论和技术。

5.2. 以能量为中心的无源传输网的组网和通信的理论与方法

针对无源传输网的能量震荡性、能量受限性、能量失衡性、连通脆弱性,建立无源传输网节点覆盖的理论和方法。无源传输网节点互联的理论和方法、无源传输网节点单定位的理论和方法、无源传输网节点之中同步的理论和方法;针对无源传输网的能量受限性、连通脆弱性和能量失衡性,建立无源传输网络的物理层协议、链路层协议、路由器协议构建的理论和技术。无源传输网组网和通信的理论与方法是实现数据传输的基础和保障。

5.3. 以能量为中心的高质量感知数据获取的理论和方法

针对有无源传输网获取的感知数据质量低下和无源传输网能量受限性问题,建立低能耗的、基于无源传输网的高质量感知数据获取的理论和方法,并建立感知数据错误发现与修复的理论和方法。

6. 结束语

目前围绕上述挑战及科学技术问题的研究工作还非常有限。以物联网为背景,研究无源传输网络的基础理论和关键技术,突破其中的关键科学技术问题,提出完整的理论和技术,为其在物联网、工业互联网等方面的应用奠定坚实的理论基础,提供有力的技术保障,对于提升我国在物联网领域的自主创新能力与核心竞争力、推动我国的物联网研究与应用水平、促进我国物联网研究进入国际先进行列等具有重要意义。由于无源感知网络无需电源、体积小、组网灵活等优点,在未来物联网组网方面特别是在远离城市的区域将会取代现有的网络成为最重要的通信网络。

基金项目

全国高校计算机基础教学研究会2019年度高职科研规划项目(2019GHB01011)、浙江机电职业技术学院2020年度教改重点项目(A-0152-20-3155)。