1. 引言

装配式施工是一种新型施工方法,是在工厂进行预制,然后运输到施工现场进行装配的具有节约资源、缩短工期和成本、质量可以控制以及实现全产业链集合等优点 [1] 的建筑。装配式建筑的目标是“两提两减”,其中“两提”是指一是提高质量即建好房子,二是提高效率即可复制(设计生产施工的深度融合);“两减”则是指减少应成为稀缺资源的人工和作为基本国策的节能减排。

装配式建筑具有以下六大特点:① 标准化设计,通过“少规格、多组合”的管理模式,使用模数化、标准化的设计来提高预制构件更高的重复率,这样做有利于构件的生产制造与施工,还能够提高生产和施工效率,最后达到降低造价的目的。② 工厂化生产,为了解决繁复的施工现场作业的问题,同时为建筑提供更为标准化的配件和制品,安排更加科学有序地生产组织工作和先进高效的施工技术和工艺。③ 装配化施工,采用程序化、机械化的施工技术,专业化的施工队伍,将各种预制构件和部品部件进行现场装配,组合成为一体,形成装配式建筑。④ 一体化装修,建筑结构、机电、装修、设备等采用一体化集成设计,其内部功能空间的固定面装修和设备设施安装全部都能够在建筑竣工前完成,使建筑使用功能和建筑性能更加符合要求。⑤ 信息化管理,采用信息化技术对设计、生产、施工、装修、管理过程进行控制和管理,实现装配式建筑建造全过程控制,通过信息化模型整合项目各阶段相关信息,搭建一个可以为项目各方共享的资源信息平台。⑥ 智能化应用,通过数字信息化技术结合“互联网+”,实现装配式建筑的智能化建造,并能实现对建筑全生命周期(从规划、设计、施工、运营到拆除)的精细管控。

2. 研究意义

2016年9月国务院办公厅在相关文件中明确提出发展装配式建造是建筑方式的重大变革,明确装配式建筑是当前行业重要发展方向。提出“力争用10年左右的时间,使装配式建筑的面积的占比达到新建的建筑面积的30%”,并重点推进京津冀地区装配式建筑发展。河北的目标是30%以上,其中钢结构不小于10%。在国家政策的指引下河北省主动作为,积极部署,并取得了包括三个城市在内的获得第一批国家装配式建筑示范城市以及多达十四个企业作为第一批国家装配式建筑产业基地。河北建筑设计研究院成为了河北省唯一一个国家装配式建筑产业的设计基地。河北毗邻京津,内包雄安,有着得天独厚的区位优势。面对这次难得的历史机遇,河北省必须加大推广装配式建筑的力度,在重要试点示范、装配式产业布局、相关政策制定以及主要市场培育等方面展开多方面工作。对我国装配式建筑产业发展提供更加切实可行的指导方向及宝贵经验。

3. 国内外装配式产业发展战略

3.1. 国外装配式产业发展战略

随着世界各个地区装配式建筑的流行,如表1所示,学术界也开始对装配式建筑在推进时所产生的问题进行了大量的研究。如Blismas和Wakefield将澳大利亚作为例子,通过结合专家访谈和工程实例,指出澳大利亚推进装配式建筑所面临的最大问题是技能方面的短缺;Lovell和Smith [2] 评估了英国在进行装配式建筑推进时所遭遇的一系列包括促进和阻碍在内的各种因素,并强调了政府在装配式建筑推广时所能起到的积极引导作用的改进意见;Arif和Egbu [3] 则是举例中国在推进装配式建筑时所面临的与英国类似的问题,可以通过借鉴英国解决这些问题的成功经验和方法来应用到中国的问题中,并且结合中国装配式建筑的生产能力,市场需求等一些具体情况来制定相关的战略措施;Baharuddin [4] 等分析总结出来了马来西亚装配式建筑推进中的10个重要影响因素。该研究结果表明,装配式建筑的推广可以通过改善预制模板来促进,且推进战略要充分考虑到承包商与利益相关者之间的关系来制定;Park [5] 等使用系统动力学模型从定性和定量的角度检验了新加坡装配式建筑发展战略政策的有效性,从模型结构和模拟结果中讨论了相关的潜在风险,并提出了政策建议;Tam [6] 等对建筑工程中采用装配式建筑的可行性进行了分析,在问卷调查的基础上,提出了装配式建筑应用的优势、障碍和发展前景,并且探讨了采用不同工程类型的预制构件的适宜性,为装配式建筑推进战略的制定提供了新的见解与思路;Lu [7] 四对美国装配式建筑所面临的驱动和障碍因素进行了研究。研究表明,装配式建筑发展最主要的驱动因素是施工时间短和受天气环境影响较小等,最大的阻碍是交通限制和设计无法变更;Tam [8] 等以香港地区两个实际案例为基础,探讨及评估了香港公营及私营机构实施装配式建筑的最佳做法;Mao [9] 等采用因子分析将阻碍装配式建筑在我国推广的18个主要影响因素划分为五个种类,并确定出政策条件不足是最主要的障碍因素;Jiang [10] 等通过文献综述和访谈的方式对在新型城镇化背景下推广装配式建筑进行了SWOT分析,并根据分析结果提出了改进建议;Li [11] 等从世界主流期刊中选取100篇有关装配式建筑管理的文章进行系统评价,并在剖析障碍因素的基础上,提出了促进装配式建筑快速发展的措施;此外,Hong [12] 等从成本效益角度出发,研究分析我国推行装配式建筑的障碍。

Table 1. Global prefabricated building market size in 2017

表1. 2017年全球装配式建筑市场规模情况

3.2. 国内装配式产业发展战略

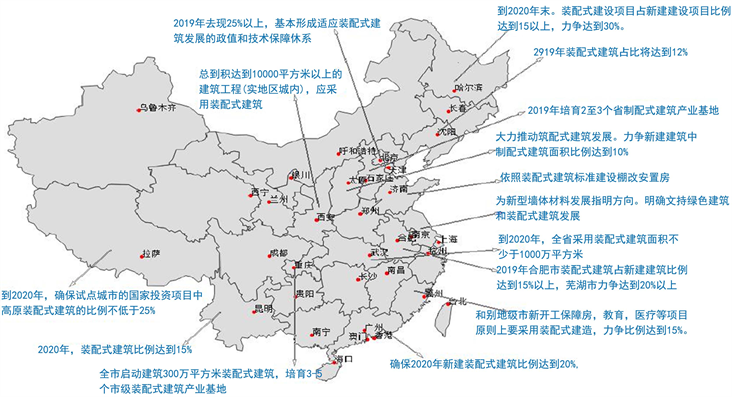

我国装配式建筑的发展由来已久。早在新中国成立初期,我国就开始借鉴前苏联有关装配式建筑的建设经验,采用装配式大板结构和大模板结构来建造建筑,以此完成了对建筑工业化的初步探索。然而,受多方面因素的困扰,该期间虽已经取得了一定的研究成果,但仍然没有跟上时代发展的脚步。改革开放初期,我国在大中城市大力推广大板式装配式建筑。但由于受当时机制、技术、管理等方面不足的影响,使当时的装配式建筑综合效益尚未凸显。进入21世纪以后,相关政策和建筑结构体系的建立和完善使得装配式建筑行业内生动力持续增强,试点示范成效明显,由此我国装配式建筑开始进入快速发展阶段 [13]。本文从有关装配式建筑的发展政策,建筑结构体系,地域水平,以及装配式发展战略情况四个方面来综合分析我国装配式建筑发展现状。部分省市政策结果和目标如图1所示。

Figure 1. Relevant policies or goals of prefab buildings in some provinces and cities in China in 2019

图1. 2019年我国部分省市装配式建筑有关政策或目标

调查显示,累积到2015年全国新建装配式建筑面积已经达到7260万平米,占城镇新建建筑面积的比例为2.7%。到了2016年全国新建装配式建筑面积就已累计高达1.14亿平方米,占城镇新建建筑面积的比例为4.9%,比去年同比增长57%。装配式建筑在全国掀起了一股热潮。统计2017年的1月到10月,全国已累计落实新建装配式建筑项目约为1.27亿平方米。

虽然装配式建筑的实施正在全国各地盛行,但必须承认的是当建造方式经历了重大变革时,仍会出现许多问题,尤其是当前装配式建筑仍处于起步阶段 [14],也存在一些尚未解决的问题,面临不少挑战:

1) 现有技术不能满足装配式建筑发展需要

装配式是指在特定的、受控的制造过程中进行的制造过程。环境,其中各种材料形成一个组件,并随后安装。装配式对自然环境的贡献(例如通过节约资源和减少)以及对经济环境的影响(例如通过减少对劳动力的需求)。因此,装配式被认为是环境建设和工业的重要解决方案。承载着工业化、信息化、绿色化诸多内涵。

主要问题包括:相对标准化的设计有待统一;混凝土结构设计关键技术有待创新;钢结构围护结构需要研究;BIM信息技术在设计、生产、装配、装修产业链中还没形成支撑;建筑节能保温体系尚不完善;更适合于装配式结构的农房建设并没有引起足够的重视;在市场成熟前,成本高、生产规模小以及可能会出现质量问题等仍困扰着人们。

2) 部品生产不能满足市场需要

构配件标准模数不够集中统一,达不到工业化生产要求;构配件生产与需求对接不畅。

3) 产业工人不能满足工程需要

装配施工对从业人员素质要求较高,习惯湿作业的农民工技能尚需大幅提高,产业队伍尚未形成。

装配式建筑标准化设计没有在京津冀地区大范围推广应用的原因有这样几个方面:首先是设计人员对装配式建筑概念的理解不透彻,对装配式建筑设计的认知仍有误解;其次装配式建筑在我国发展时间并不长,建筑设计企业的转型也较为缓慢,技术的进步不是一蹴而就的,但是现存的设计规范却并没有自己的创新,只是生搬硬套,这阻碍了设计企业转型的加快和设计方法的变革 [15];最后标准化设计的方法还需要国家和地方不断完善相关的标准规范,包括模数协调标准、设计标准等方面。

从装配式建筑发展和我国住房研究现状可以看出,装配式建筑的发展研究和实施障碍大都是在我国大城市地区所进行。虽有少量的文献提出要在中小型城市住房建设上实施装配式建筑,但从研究内容看,当前我国关于中小型城市推行装配式建筑的研究更多是宏观分析,并没有开展中小型城市内外部条件的深入调查。或者仅仅是从建筑结构的角度提出设想,还没有提升到产业化的高度。为此,从定性与定量的角度构建中小型城市装配式建筑战略选择模型,并立足于中小型城市实际,提出具体可行的战略建议,对于京津冀中小型城市推广装配式建筑能够起到实践借鉴和指导作用。

4. 京津冀地区装配式建筑产业化发展优势

4.1. 外部条件

中国最早引入装配式建筑可以追溯到20世纪60年代,但直到21世纪才开始广泛实施。尽管装配式近年来在发展迅速,但直到2018年中国的装配式建筑面积的比例在新建建筑领域是远远低于在其他发达国家,如美国,日本,法国和瑞典。政府对 [8] 新事物的推广起到了主导作用。因此,政府出台的政策将对装配式建筑产生巨大的影响或促进其发展 [16],这是需要认真探索的。为了为未来的预制政策制定提供有用的信息,研究当前的装配式政策具有重要的意义。

有着良好的政治环境以及国家相关政策的大力扶持。2015年12月,在北京召开的中央城市工作会议提出要鼓励装配式施工在各大建筑企业中的应用力度。2016年发布的《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出要大力发展装配式,2017年住建部发布了《十三五装配式建筑行动方案》,一系列产业政策措施的制定,表明了国家决心发展新型建造方式,大力推广装配式建筑的重要性和紧迫性。

4.2. 内部条件

与国内顶尖的装配式企业达成合作。合作共赢,我国的建筑市场,从来都是一个特别开放的市场,强强联手一直以来都是产业发展壮大的最有效的方法。

拥有良好的地区文化。地区文化对一个地区的发展起到至关重要的作用,也是一个地区软实力的象征。现在全国各地越来越注意到文化对于人民的重要性。河北在建设先进的文化中始终不遗余力,每个项目下派项目书记了解职工对于地区文化的认可程度,及时反馈相关问题,通过百名书记讲安全,千名党员谈发展,万名职工圆梦想,不断完善京津冀地方文化 [17]。

“十三五”装配式建筑行动计划,2017年3月,为三种促销领域政府设置明确的目标:到2020年,装配式建筑面积将占全国15%以上的新建筑面积,包括超过20%的主要推广区域,超过15%的积极推广区域,鼓励推广区域,超过10%。同时,中国将培育50多个装配式建筑示范城市,200多个装配式建筑工业基地。500多家装配式建筑示范企业,30多个预制建筑科技创新基地。从发展规划、技术体系、标准体系、设计能力、产业支撑、全装修、绿色发展、项目安全和质量、产业团队等十个方面对建筑行业提出要求。

关于印发2018年工作指导意见的通知政策于2018年3月发布。在装配式方面的主要内容包括积极探索和推动建筑信息建模(BIM)技术在建筑装配式全过程中的应用,以及建筑工程管理体系的创新。

综观上述政策,中国政府在1956年制定了第一个发展建筑工业化的政策,但缺乏具体的目标。直到2015年,开发装配式被认为是建筑工业化发展的优先事项,政府提出了详细的发展目标。从那时起,所有的工作都围绕着这些目标展开,比如部门的推广。

5. 京津冀装配式建筑发展战略选择模型

5.1. “三个支撑”协同发展战略

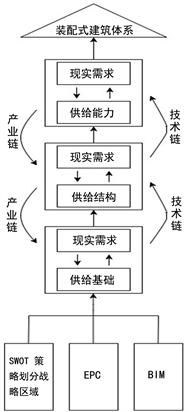

装配式建筑“三个支撑”协同发展战略是在结合了京津冀地区实际情况后通过融合供给侧结构性改革与SWOT区域划分模型后对“一体两翼”协同发展战略的研究与改进。

“三个支撑”是指在进行区域划分(SWOT)模拟预测概率后根据各个区域概率大小的不同分别指定不同的以工程总承包(EPC)模式承建装配式建筑和基于信息化技术(BIM)技术的一体化设计。并根据工程现场的实际情况实行供给侧结构改革下的“技术链–产业链”双链并进的装配式建筑产业化发展模式,结合装配式建筑产业化发展构建了装配式建筑产业化演进过程,如图2所示。

Figure 2. “Three Supports” collaborative development strategy

图2. “三个支撑”协同发展战略

5.2. SWOT区域划分模型

结合京津冀大中小城市装配式发展状况基于SWOT定量分析法,京津冀装配式建筑发展战略预测表格是将总优势力度S、总劣势力度W、总机会力度О和总威胁力度T各为一项指标来建立的,然后根据具体的数值计算出在该区域发展的可能性大小,并用线表格表示出来。

1) 京津冀地区装配式发展优势分析

京津冀一体化作为我国重要发展战略,具有得天独厚的政策和地理优势,经济建设的快速发展,对建筑领域的发展产生了一定的带动作用,有效推动了建筑技术的革新河北毗邻北京,内包雄安,有着非常优越的地理优势。同时还有着良好的政治环境以及国家相关政策的大力扶持。2015年12月,在北京召开的中央城市工作会议提出要鼓励装配式施工在各大建筑企业中的应用力度。都说明了京津冀地区发展装配式建筑产业有着极大的优势。

2) 京津冀地区装配式发展劣势分析

河北省装配式建筑发展虽然取得了积极进展,但仍存在一些问题。一是标准体系有待完善。目前,虽然装配式建筑的基础性、通用性标准规范基本齐全,不影响当前推广装配式建筑,但针对装配式建筑全产业链的标准体系尚未建立。二是有效需求不足。装配式建筑仍处于起步阶段,市场认可度不高,产业发展不均衡,产业链不健全,制约了装配式建筑整体推进。三是建设管理模式亟需转变。适应装配式建筑特点的招投标、质量安全监管和竣工验收等管理模式尚未建立完善。四是人才队伍缺乏。装配式建筑人才培养机制尚未健全,专业培训力度不足,各层次专业人才队伍缺乏。

3) 京津冀地区装配式发展面临机遇

京津冀协同发展迎来新机遇。随着《京津冀协同发展规划纲要》深化实施,河北省与北京市、天津市在政策协同、科技创新、人才共享等方面的协同机制将逐步成熟,河北省装配式建筑发展可借助北京、天津的科技和人才资源实现关键技术和创新模式的突破。国家设立雄安新区,基础设施建设投入加大,为河北省建筑产业发挥区位优势,参与区域竞争带来新的空间。

4) 京津冀地区装配式发展面临的困难

由于京津冀中小型城市的装配式建筑推广尚未形成规模,且有关具体案例和文献的研究相对较少。因此需要进行宏观分析和微观研究,即先对某一区域内装配式建筑发展水平进行宏观描述,再结合城市具体的实际情况,以此来确定发展战略。本文通过搜集的有关数据,对这些宏观与微观的实际状况进行量化,并根据计算结果来确定合适、匹配的发展战略,充分满足研究的实际需要。

根据表2的SWOT模型矩阵图可以得出四种联合机制,并得到四种发展区域:

Table 2. SWOT matrix diagram of prefabricated industry development in Beijing-Tianjin-Hebei Region

表2. 预测京津冀地区装配式产业发展的SWOT模型矩阵图

1) SO联合机制

SO联合机制是以优势资源和机会条件为主导的区域,其中内部优势力度大于其内部劣势力度,外部机会力度大于其外部威胁力度。当内部优势资源是最重要的因素条件时,属于实力型区域,其中,应充分发挥自身优势,利用机遇,以一种积极开拓进取的方式实现目标;当外部机会条件是最重要的因素条件时,属于机会型区域,应充分利用外部机遇,发挥优势,采取积极的措施来加快开拓发展。

2) WO联合机制

WO联合机制是以内部劣势和外部机会主导的区域,两者并存,并且内部优势力度小于其内部劣势力度,但外部机会力度大于其外部威胁力度。当虽然存在劣势因素,但机会因素占据主导地位时,属于进取型区域,仍可借助外部机遇条件来改进劣势,进行积极进取的发展;当内部劣势是最关键的因素条件时,属于调整型区域,此时应调整内部发展规划,加强内部条件,同时利用外部机遇,满足发展要求。

3) WT联合机制

WT联合机制是以内部劣势和外部威胁主导的区域,其中内部优势力度小于其内部劣势力度,外部机会力度小于其外部威胁力度。当内部劣势占据主导地位时,属于退却型区域。由于此时的内部条件还不够成熟,同时存在外部威胁,应采取谨慎的态度进行改进,克服存在的弊端;当外部威胁占据主导地位时,属于回避型区域,此时几乎没有外部的支持条件,同时加上内部条件不足,所以应采取回避放弃的态度措施。

4) ST联合机制

ST联合机制是以内部优势和外部威胁主导的区域,其中内部优势力度大于其内部劣势力度,外部机会力度小于其外部威胁力度。当外部威胁占主导时,属于调整型区域,所以应积极调整,发挥自身优势,尝试将外部威胁转化为机会;当内部优势占主导地位时,属于进取型区域,此时应充分利用优势资源,积极进取,加快发展。然而,由于外部威胁依旧存在,同时还应采用适当的转换策机制,扭转威胁状态。

5.3. 工程总承包(EPC)概念

工程总承包(Engineering-Procurement-Construction简称EPC)是国际通行的建设项目组织实施方式。是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。

工程总承包管理模式:(一般规定)设计–采购–施工总承包管理模式(EPC)设计–施工总承包管理模式(DB)根据项目特点和需要的其他工程总承包模式,如:(EP) (PC) (EPCM)等。

但是该管理模式仍然存在着还未解决的难题:还未形成全过程系统集成的信息化管理平台,基于BIM的设计、生产、装配全过程信息集成和共享还没有形成;项目实施全过程中成本、进度、合同、物料等各业务信息化集成管理系统还没有形成。

5.4. 建筑信息模型(BIM)概念

BIM (Building Information Modeling)是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,在建筑全生命周期过程中进行共享和传递建筑信息,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥着重要作用。具体来说,在施工前它可将传统的二维平面图纸利用计算机软件变为三维建筑模型,可为建设、设计、施工、监理等单位,对同一模型提供共享及协同工作平台,在施工前可进行碰撞检查,大大避免因返工造成的工期延误与人力物力的浪费。目前致力于BIM技术研究的公司众多,这也是现阶段发展的趋势,以美国AUTODESK公司的Revit一系列软件为首,我国众多公司也在致力于此方面的研究,广联达科技股份有限公司、河北新奔腾软件有限公司、毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司、上海红瓦信息科技有限公司等,都在不同的方面与角度深化BIM技术研究。

建筑信息模型(BIM)通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据,具有可视化、协调性、模拟性、可出图性五大特征。应用BIM技术可以实现传统方式较难实现的各专业协同设计、资源共享、节点深化等等。

与传统建筑类型相比,装配式建筑由于其工业化的生产方式,越来越受建设工程行业的大力欢迎。但是装配式建筑存在预制构件种类繁多、结构连接节点复杂、设计与施工无缝对接难度大等难点问题,BIM技术的应用为解决这些问题提供了有力的支撑。

与BIM技术相比较而言,传统CAD设计的不足之处在于:

1) 设计不联动;2) 设计碰撞多;3) 设计图纸差;4) 设计信息少。

然而BIM技术同样存在没有解决的问题,如:图纸模型难一致、增加重复工作量、专业质量难保证。正面设计也存在着如有经验的设计师难于快速应用BIM软件进行设计;在传统CAD设计中,设计师本应做而未做的工作,需要在BIM设计中体现;多数BIM设计人员设计经验少,模型存在需要合规性校核的问题;图纸标注工作量大,标注实体常丢失,快速成图效率低等问题。

将EPC和BIM技术融合后发现存在以下四项关键技术:

基于BIM的工厂生产信息化技术——信息化自动加工:研究基于BIM设计信息的装配式结构构件信息化加工(CAM)和MES技术,无需人工二次录入,实现BIM信息直接导入加工设备实现设备对设计信息的识别和自动化加工(表3)。

Table 3. Construction of industrialization development process of prefabricated buildings under supply-side reform

表3. 供给侧改革下装配式建筑产业化发展过程构建

萌芽期:从发达国家推广装配式建筑的经验来看,一方面培育市场有效需求,另—方面要加大并完善政策的推动和引领作用。结合京津冀地区的实际条件和其他地区的实践经验证明以政策引领为导向的促进式发展对装配式建筑产业化的发展有一定的积极作用。京津冀地区的建筑业数十年来形成的粗放式发展模式具有较强的发展惯性,通过政策倒逼建筑产业转型发展,扩大装配式建筑产业容量,特别是拓展装配式建筑企业数量,提升装配式建筑产业发展的供给质量,缩小装配式建筑产业发展中与技术需求、人才需求、保障需求的差距是该时期的主要目标。

成长期:产业化过程经过初期小范围发展积累后,会向更高层次发展。装配式建筑产业化发展进入成长期,此时,推动装配式建筑产业化规模化发展,提升装配式建筑产业化创新能力,增加供给产品成为该时期的主要内容。创新的客观规律表明,创新发展不是永不停止的动态演变,每—次创新都可能造成发展的瓶颈,诱导产业进—步创新,如此循环往复,给产业发展提供源源不断的动力。其对外表现即为装配式建筑产业化不断深入和壮大。

成熟期:在经历了成长期的技术创新积累后,装配式建筑产业化向成熟期迈进的特点是以技术扩散为动力不断提升装配式建筑产业的供给能力,技术扩散带来的价值利益成为推动装配式建筑产业化纵深发展的主要驱动力,全面提升装配式建筑产业化供给能力,培育新市场需求成为该时期的主要任务。

6. 结语

本文根据京津冀地区装配式建筑的实际情况以及到现在为止国家出台的各项政策分析得出了一条结合京津冀协同发展战略和“一体两翼”协同发展得属于京津冀地区装配式产业发展的特色战略。我国的装配式建筑发展到今天仍有许多尚未解决的问题,如前期投入资金过多 [18] [19],施工单位无法承担等问题。可以通过推广类似于各种奖励政策来鼓励更多企业采用 [17] 装配式这种绿色节能环保高效的施工方式是我们未来需要努力的方向。

基金项目

河北省创新能力提升计划项目(19456102D)