1. 地质概况

P油田位于西湖凹陷西部的平湖斜坡带,西侧为海礁隆起(图1)。自下而上发育宝石组、平湖组、花港组、龙井组、玉泉组、柳浪组、三潭组以及第四系东海群。其中平湖组为一套海陆过渡相的含煤建造,平湖组沉积时期长期处于地形平缓、潮汐作用频繁的滨岸沼泽环境,主要为潮坪和受潮汐影响的三角洲沉积 [1] - [6]。在开发过程中通过加深评价发现平湖组之下的宝石组,录井显示具有较好的油气显示。宝石组与下伏地层呈不整合接触,下伏地层为中生界花岗岩、火山碎屑岩等形成的潜山。开发井实施后,油藏模式由最初认为的构造油气藏变为岩性油气藏,地质油藏模式发生了大的变化,给后续的开发调整带来了巨大挑战。理清该地区的沉积模式和砂体展布特征,构建与生产动态相吻合的地质油藏模式,对该油田下一步的调整挖潜至关重要。

2. 小层划分与对比

结合Cyclolog软件层序地层分析结果和地震响应特征,识别出了3个层序界面,自上而下分别为SB1、SB2和SB3,3个层序界面将平湖组划分了2个三级层序。同时,根据岩相特征并结合Cyclolog层序分析结果,在每个三级层序内部识别出一个海泛面,将每个三级层序分别划分为了上升半旋回和下降半旋回两个半旋回。在层序界面和海泛面识别基础上,综合钻井岩性、电测曲线特征、层序发育特征以及地震响应特征,井震紧密结合,将主要含气三级层序进一步细分为了4个准层序,分别对应P10、P11、P12、P13层。同时,在平湖组顶部第一个三级层序底部划分出了一个含气准层序,对应P9层(图2)。

Figure 1. Tectonic division of Xihu Sag

图1. 西湖凹陷构造单元划分

Figure 2. Profiles of wells P1-P2-P3-P4-P5-P6—Baoshi

图2. P油田地层连井对比剖面图

P9层:地层厚度35 m~55 m,砂体厚度2.8 m~25.8 m,砂地比7.4%~66.7%,主要岩性为岩屑砂岩,同时发育薄煤层。该层发育两套砂体,中间泥岩隔层稳定分布,可细分为P9-1和P9-2两个小层。

P10层:地层厚度55 m~94 m,砂体厚度0 m~24.5 m,砂地比0%~27%,该层泥多砂少,呈“泥包砂”的特征。主要岩性为岩屑砂岩,泥岩层中夹薄煤层。

P11层:地层厚度61 m~108 m,砂体厚度2.6 m~22.8 m,砂地比2.4%~23.9%,泥多砂少,呈“泥包砂”的特征。主要岩性为岩屑砂岩,泥岩层中夹薄煤层。

P12层:地层厚度62.9 m~91.7 m,砂体厚度0 m~26.8 m,砂地比0%~36.9%,该层砂体整体较为发育,主要岩性为岩屑砂岩,泥岩层中夹薄煤层。

P13层:地层厚度95.6 m~147 m,砂体厚度5.7 m~75.6 m,砂地比5.9%~51.4%,该层砂体较为发育,主要岩性为岩屑砂岩,泥岩层中夹薄煤层。

宝石组:研究区内有6口井钻遇宝石组,但均未钻穿。地震响应特征为低频、弱–中振幅,连续性较好的反射特征,与上覆平湖组差异明显。在岩性上,凝灰岩岩屑砂岩的碎屑组分主要以凝灰岩岩屑为主,含少量的石英和长石,富含石英的岩屑砂岩碎屑组分主要以石英为主,但长石含量小于1%,变质岩岩屑平均含量可达20%,与上覆平湖组岩性差异明显。宝石组地层厚度20 m~100 m,岩性复杂,发育凝灰岩岩屑砂岩和富含石英的岩屑砂岩两种不同的岩石类型。

3. 沉积特征

3.1. 沉积古地貌特征

古地貌在很大程度上控制了沉积体系类型及砂体的平面展布。古地貌的恢复有多种方法,而在古地貌对沉积的控制方面前人也做了大量研究 [7] - [16]。P油田宝石组和上覆平湖组之间没有明显的不整合,没有遭受剥蚀,地层保存完整,其地层厚度基本能够反映经过压实后的古地层厚度,也能够反映出宝石组沉积时的古地貌特征。因此,在本次研究中,根据油田沉积特征主要采用了层拉平技术和古厚度分析方法来恢复和分析古地貌特征。

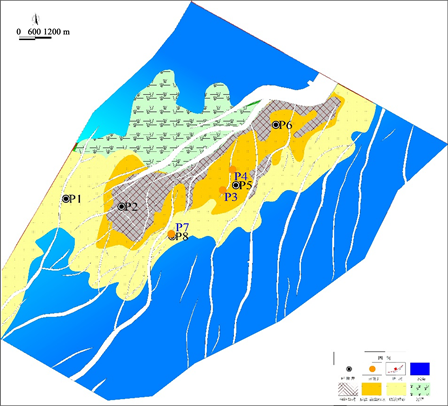

层拉平地震剖面和古地貌恢复结果显示,宝石组沉积时期的古地貌为呈近四面环海的孤岛特征(图3)。受北东走向边界断层控制,北侧下降盘构造整体偏陡,为陡坡带。南侧构造高部位较陡,向低部位逐渐变缓,为缓坡带,缓坡带上沟梁相间,为主要的碎屑物卸载区。从地震剖面上可以到看到,宝石组向构造高部位逐渐减薄尖灭,构造高点处地层缺失,证明宝石组沉积时期,局部构造高部位作为物源区出露水上。

3.2. 岩石学特征

平湖组岩性主要为长石砂岩和岩屑长石砂岩,矿物成分以石英和长石为主,分选和磨圆较好,成分成熟度和结构成熟较高。宝石组岩性复杂,主要发育两种不同类型的岩石类型,富含凝灰岩屑的岩屑砂岩和富含石英的岩屑砂岩。其中富含石英的岩屑砂岩中平均石英含量67%~70% (图4),分选好,成熟度高,反映了沉积物被反复淘洗改造,代表强水动力环境(图5(a))。富含凝灰的岩屑砂岩中砂岩组分以不稳定的凝灰岩岩屑为主,同时含少量花岗岩岩屑等其它组分,与出露的基岩岩石组分相吻合,代表近源物源供给特征(图5(b)、图5(c))。

P6井宝石组储层砂岩组分中平均石英含量67%,不含长石,长石含量为0%,变质岩岩屑平均含量19.2%,变质岩岩屑主要为石英岩岩屑(图6(d)),侵入岩岩屑平均含量3%,侵入岩岩屑主要以花岗岩岩屑为主。

P5井宝石组富含石英岩屑砂岩段,石英平均含量70%,几乎不含长石(图5),17个分析化验样品中

Figure 4. Histogram of the sandstone component

图4. 宝石组岩石组分含量直方图

仅有2个样品长石含量大于1%,分别为8%和14%,其它样品长石含量均小于1%,变质岩岩屑平均含量3.3%,侵入岩岩屑平均含量7%,侵入岩岩屑主要为花岗岩岩屑。富含凝灰岩屑砂岩段,主要碎屑组分为凝灰岩岩屑,含量达70%,其成分有具脱玻化或蚀变的玻屑,棱角较发育的石英、长石晶屑、泥岩屑及火山尘埃,其余均为正常的沉积物,分别具有一定的磨圆度的石英、泥岩屑、粘土矿物以及少量的不透明金属矿物,如黄铁矿等。

P3井通过录井资料及岩屑组分分析可知,该井钻遇宝石组砂岩组分主要以不稳定的凝灰岩岩屑为主,同时含有花岗岩等岩屑(图5(c)、图5(e)),同时可见长石和石英,长石晶体中多见微斜长石,代表其来源为深成侵入岩。

P4井水平段同时钻遇两种不同的岩石类型,其中富含凝灰岩岩屑段碎屑组分同P3,富含石英段主要以石英为主,同时可见凝灰岩等岩屑(图5(f))。

P7井和P1井宝石组均钻遇两种不类型的岩石类型,顶部为富含石英的岩屑砂岩,底部为凝灰岩岩屑砂岩。2口井均未取芯或井壁取芯,通过录井岩屑组分分析可知,富含石英的岩屑砂岩组分中主要以石英为主,其次为长石,同时含有凝灰岩、花岗岩等岩屑。另外,P1和P2井钻遇的基底岩性显示为花岗岩和火山碎屑岩。

3.3. 沉积构造

沉积构造是沉积时水动力条件的直接反映,又较少受到沉积后各种成岩作用的影响,故具有良好指相性 [17] [18]。通过岩心观察,宝石组岩性主要为灰–灰白色的中厚层中–粗砂岩。沉积构造除发育块状层理外,还发育低角度交错层理和反韵律层理。底部发育冲刷面,见泥砾,局部直立状,分选差,次棱–棱状,代表高能的沉积环境(图6(a)~(c))。宝石组与上覆平湖组的潮坪或受潮汐影响的三角洲沉积岩心特征差异显著,平湖组岩心中常出现的透镜状层理、泥质披覆、生物扰动构造、生物遗迹等具有潮汐影响特征的沉积构造(图6(d)~(f)),这也说明了宝石组与上覆平湖组为不同的沉积环境。

3.4. 地震相特征

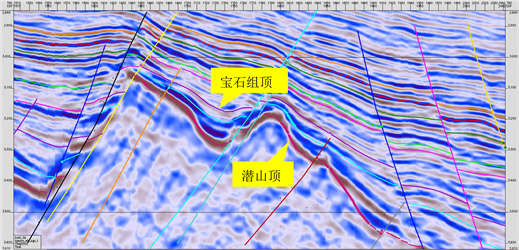

宝石组地层在斜坡带没有明显的反射结构,表现为一低频反射轴。在连续性和振幅方面则表现为连续的、弱–中振幅特征,向构造高部位表现为地层厚度逐渐减薄至尖灭,整体表现为超覆特征,代表基准面不断上升的沉积过程。地层向构造低部位地震反射特征逐渐变为高频、弱–中等连续的反射特征,地层厚度逐渐变大。上覆平湖组高频、较强振幅反射的地震相特征差异明显,体现了两者沉积上的差异(图7)。

3.5. 沉积相及沉积模式

基于宝石组古地貌特征分析,认为宝石组沉积时期古地貌为近乎四面环海的古凸起,局部出露水上。宝石组岩石组分中主要岩屑组分包括凝灰岩岩屑和花岗岩岩屑,其它组分主要为石英和长石,与基底的岩石类型相吻合,因此,认为宝石组沉积时期为一基岩海岸的滨岸沉积环境,物源主要来自于基岩的风化剥蚀产物。综合宝石组的沉积构造、岩石组分以及地震相特征等多种资料分析,认为宝石组属于基岩海岸环境下的滨岸砂沉积(图8)。

Figure 7. Seismic profile characteristics of the Baoshi

图7. 宝石组地震反射特征(B-B’)

Figure 8. The sedimentary model of Baoshi in P oil field

图8. P油田宝石组沉积模式图

另外,基于对各井钻遇宝石组岩石组分的分析和对比认为,P油田早期沉积基底可能为以石英岩为主的变质岩,白垩纪时期发生花岗岩的侵入,到晚白垩时期火山作用强烈,顶部形成一套安山质的凝灰岩。晚白垩时期发生构造运动,基底抬升发生剥蚀,一直到始新统时期才开始接受沉积,在构造运动和风化剥蚀的双重作用下,不同井区出露了不同岩石类型的母岩,从而导致不同井区储层岩石学特征的差异。

P13、P12层:P13、P12沉积时期,海平面升降频繁,北侧物源区与目标区之间存在构造低洼带,碎屑物难以越过低洼带到达目标区,供给强度小。受古地貌影响,此时北西方向凸起是主要的物源区,且碎屑供给充足。同时,该时期潮汐作用强,发育了一套受潮汐影响的三角洲沉积,砂体发育,厚度10 m~30 m,砂地比10%~50%。

P10、P11层:P10、P11沉积时期,研究区北侧低洼带进一步被充填补齐,整体地势趋于平缓。该时期,海平面下降,凸起区水体浅,水体能量弱,加之物源区碎屑物供给强度低,主要发育潮坪沉积。岩心上可见透镜状层理、双向交错层理、泥质披覆、生物钻孔、生物扰动等具有典型潮坪沉积特点的沉积构造,薄煤层普遍发育。研究区主要为潮道沉积,呈窄条状,砂体厚度多在1 m~5 m,平均砂地比仅有12.5%,井间连续性差。

P9层:P9沉积时期,研究区北侧低洼带由于填平补齐作用基本被填平,整体地势更为平坦,北侧物源供给充足,发育受潮汐影响的三角洲沉积,砂体发育,平均砂体厚度19 m,平均砂地比48%,井间连续性好。

4. 油气地质意义

宝石组储层砂体受沉积影响,向构造高部位逐渐减薄至尖灭,因此在构造高部位形成岩性封堵,构造低部位受流体界面控制,宝石组整体为岩性–构造气藏。平湖组发育断鼻构造,构造高部位靠断层封堵。但构造高部位的断层断距仅为10 m左右,难以对天然气形成有效封堵,因此平湖组的断鼻构造圈闭为无效圈闭。基于平湖组储层分布特征和圈闭特征认识,通过储–断–藏耦合分析认为,平湖组因断层侧封问题导致整体成藏条件差。厚度大、连续性好的砂体因构造高部位断层不封堵而难以成藏,均为水层。只有P10、P11层的潮坪相窄小潮道沉积,由于砂体规模小,横向变化快,连续性差,砂体形成岩性封堵,发育岩性油气藏。

5. 结论

平湖组主要为受潮汐影响的三角洲沉积和潮坪沉积,其中受潮汐影响的三角洲沉积砂体厚度大,分布连片,但圈闭条件差,难以成藏。潮坪沉积以窄小潮道沉积为主,砂体规模小,易于形成岩性油气藏,是平湖组的主要含油气层段。

宝石组地层属于滨岸砂沉积,砂体展布受古地貌控制明显,砂体围绕古凸起呈环带状分布,砂体向北部构造高部位逐渐减薄至尖灭,向构造低部位逐渐相变为海相泥岩。局部沟谷等低洼处砂体厚度大,梁、脊等构造高部位砂体厚度薄甚至缺失。不同井区出露的母岩岩性不同,相应的沉积砂体岩性及物性均有较大差异,其中出露母岩为变质岩或花岗岩井区的沉积砂体成熟度高,物性相对较好。宝石组砂体向陆方向超覆尖灭,形成地层超覆圈闭,是将来的有利勘探潜力区。

NOTES

*通讯作者。