1. 引言

主观幸福感(subjective well-being, SWB)的概念提出于上世纪五十年代末期(段建华,1996) ,是指个体根据自定的标准对其生活质量所做出的认知性和情感性的整体评价,是衡量个体生活质量的重要综合性心理指标(Diener et al., 1985)。随着我国逐渐进入老龄化社会,如何让老年人晚年生活更幸福成为全社会的共识。因此,老年人的主观幸福感及其影响因素问题愈发受到关注。

自上个世纪90年代以来,国内涌现了不少关于老年人主观幸福感的研究,但由于调查取样的样本范围及规则不一致、样本的代表性不充分、研究者使用的研究工具不一,致使大量的研究结论缺乏一致性,各影响因素也未进行系统分类,因素之间缺少联系,主观幸福感各影响因素之间的关系究竟如何尚没有一个明确的定论。虽有一些学者对老年人主观幸福感影响因素进行了元分析研究(任杰,金志成,杨秋娟,2010),但时间较为久远;最近的部分元分析(钟美珠,谢云天,2019)研究内容仅涉及到了个别因素。

本研究依据世界卫生组织对生活质量影响因素的分类方法(王雪梅,李鸥,2011),把影响因素分为身体机能、心理状况、独立能力、社会关系、生活环境和精神寄托。使用元分析方法对二十余年以来众多实证研究的数据结果进行系统量化的分析整理,避免单一研究结果造成的测量误差的影响。基于多元视角研究成果的定量回顾和综合分析,将有助于主观幸福感理论的全面整合和构建,并根据世界卫生组织的分类方法对影响因素进行系统分析,从而可以得到更普遍、更准确的结论。

2. 对象与方法

2.1. 文献检索范围与方式

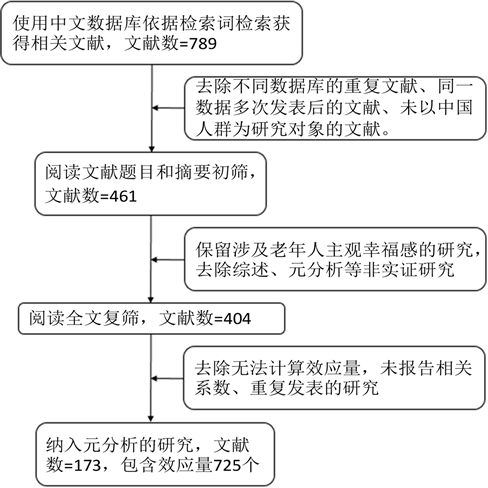

本研究在中国知网期刊数据库、万方数据库、维普期刊网及学位论文数据库,分别将“老年人”、“老龄人口”、“主观幸福感”、“幸福感”、“影响因素”、“因素”等组成检索词进行联合检索,范围包括各数据库建库开始至2019年12月份收录的相关文献。对于搜索得到、但没有结果内容的文献内容,尽量通过可以寻找到的联络方式给作者发送电子邮件以期获取全文或结果。同时,为了避免遗漏,对综述和相关文献的参考文献进行了人工搜索。

2.2. 文献选取标准

纳入标准:纳入文献为关于老年人主观幸福感影响因素的实证研究,排除综述和元分析研究;研究人群为生活于中国的中国人,排除在国外生活的中国人;元分析所需的必要数据完整且报告了r值或可以转化为r值的F值、t值或X2值,但不包括运用结构方程模型、回归分析或其他统计方法获得的数据;为了保证效应量间的独立性,对于多次测量的文献只选取第一次测量的数据;同一数据多次发表的文献取较早发表的文献;此外排除文献内容与数据存在明显表达矛盾以及表达不清的文献。最终筛选符合要求的文献共173篇,包括学术期刊论文115篇和硕博士论文58篇,共有725个独立样本的效应值,76,216名被试,单个样本规模60~4132在之间。具体文献筛选流程如图1所示。

Figure 1. The flow chart of literature filtering

图1. 文献筛选流程图

2.3. 研究特征编码

效应值的产生以独立样本为单位,每个独立样本编码一次。如果一篇文献研究包含多个独立研究样本,对应的进行多次编码。对符合标准的文献数据的相关变量进行了编码,具体编码结果见表1。所纳入的173篇研究中,采用美国卫生保健质量和研究机构(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)推荐的评分标准(林榕,宋继红,杨贵芳等,2014) (见附表1),都属于中等质量文献。限于文章篇幅,纳入元分析研究的文献特征不再详细呈现(见附表2)。

Table 1. Meta analysis variable coding table

表1. 元分析变量编码表

2.4. 统计分析方法

所有的数据通过Excel 2013提取、整理并进行编码,采用单个相关系数或平均相关系数r作为效应量,使用CMA3.0 (Comprehensive Meta Analysis 3.0)软件对所编码的数据进行分析。采用Q检验和I-squared值法对研究结果进行同质性检验,当检验结果同质时,采用固定效应模型;当检验结果异质时,采用随机效应模型。

3. 结果

3.1. 发表偏倚检查

3.1.1. 相关影响因素的漏斗图

效应值分布情况如图2的漏斗图所示,从图中可以看出,绝大部分研究集中在漏斗图的顶部,几乎没有研究出现在漏斗图的底部,并且平均效应值(0)左右两侧的分布比较均匀,这表明存在出版偏倚的可能性比较小。

3.1.2. Egger’s回归法检验

为了更准确的检验发表偏差,本研究进行了Rosenthal’s Fail-safe N与Egger’s Intercept检验。失安全系数指的是还需再纳入多少个研究才能使研究结果失去统计学意义,当Fail-safe N大于5 K + 10 (Rosenthal, 1979) (K为效应量数量)的标准时,表明不存在显著的发表偏差。结果如表2所示,Rosenthal’s N = 2140,表明需要再纳入大于2140个涉及中国老年人主观幸福感影响因素的研究文献才可以使总效应量不显著。Egger’s Intercept值为−0.181,P > 0.05,表明此研究不存在明显的出版偏差。

3.2. 敏感性分析

敏感性分析也称为稳健性分析,主要是用来评估元分析合并结果之后的稳健性和可靠性的方法。本研究采用逐个剔除法,发现剔除之后的效应值并未发生实质性变化,表示没有一篇文献的影响力达到显著,结果稳定性较好。

Figure 2. Distribution of effect value of subjective well-being of the elderly

图2. 老年人主观幸福感效应值分布情况

Table 2. Publication deviation test

表2. 发表偏差检验

3.3. 各类影响因素检验

Table 3. Effect model analysis of subjective well-being of the elderly and seven influencing factors

表3. 老年人主观幸福感与七大类影响因素的效应模型分析

根据世界卫生组织对生活幸福的因素分类,同时加上人口学变量的影响,对老年人主观幸福感七大类影响因素分别进行效应模型分析,结果如表3所示。其中生活环境检验结果同质,固采用固定效应模型,其他影响因素采用随机效应模型。结果发现,主观幸福感与身体机能、社会关系、精神寄托以及全部因素的总效应的相关都达到显著水平,其他影响因素皆不存在显著相关。根据Lipsey和Wilson (2000)的标准,在与老年人主观幸福感相关的影响因素中,效应值最大的类别为精神寄托,与老年人主观幸福感关系的整体相关系数达到0.136,为中等偏小的正相关。其次是身体机能,相关系数达到0.129,为中等偏小的正相关。最后为社会关系,相关系数达到0.082,为较小的正相关。

Table 4. Effect model analysis of subjective well-being of the elderly and related influencing factors

表4. 老年人主观幸福感与相关影响因素的效应模型分析

对老年人主观幸福感七大类的各相关影响因素关系效应值的同质性进行分析,结果如表4所示。其中从孤独感到心理获得以及亲子支持、生活事件、饮酒检验结果同质,采用固定效应模型,其他影响因素均采用随机效应模型。结果发现,老年人主观幸福感与身体机能领域下的身体状况相关达到显著水平,相关系数达到0.166,为中等偏小的正相关。老年人主观幸福感与社会关系领域下的婚姻状况、居住情况、社会支持的相关达到显著水平,与婚姻状况的相关系数达到0.162,为中等偏小的正相关;与居住情况的相关系数达到−0.079,为较小的负相关;与社会支持的相关系数达到0.044,为较小的正相关。老年人主观幸福感与精神寄托领域下的兴趣爱好相关达到显著水平,相关系数达到0.254,为中等偏小的正相关。老年人主观幸福感与人口学领域下的性别、居住地、医疗保障、经济来源的相关达到显著水平,与性别的相关系数达到0.073,为较小的正相关;与居住地的相关系数达到−0.188,为中等偏小的负相关;与医疗保障、经济来源的相关系数分别达到0.114和0.126,皆为中等偏小的正相关。

4. 讨论

对老年人主观幸福感七大类影响因素进行分析发现,精神寄托与老年人的主观幸福感关联性最强,即表明宗教信仰、价值取向、兴趣爱好等精神文化生活对老年人的主观幸福感起着至关重要的作用,特别是兴趣爱好,起着显著性作用。有兴趣爱好的老年人较多地参与各种活动,并且可以促进与他人的沟通与互动,不易形成孤独感等消极情绪,因而会有更高的幸福感,此结果与其他研究结果相一致(曹希,王秀华,谷灿等,2016;Hu et al., 2015) 。

身体机能也是老年人主观幸福感的重要影响方面,其中重要作用的因素为身体状况。按照自然规律的发展,老年人的身体器官功能在日渐老化,且容易伴随着患病种类多、病程长等特点,随着而来的是生活不能自理、无助感、低自尊等,这些对生活的失控及众多的负性体验自然而然地降低了老年人的幸福感。这一结果虽然得到了大部分研究的佐证(Hu et al., 2015; 郭薇,刘连龙,2017;梁晓庆,贾慜,李英华,2017),但也有学者认为这种关系是负向的,即身体状况越差,主观幸福感越高(Gagliardi, Marcellini, Papa et al., 2010),原因是身体状况差会受到他人更多的关怀与照顾。

社会关系是另一个对老年人主观幸福感有着显著预测力的领域,其中婚姻状况、居住情况和社会支持对老年人主观幸福感皆有着显著性影响。从关系的双方来讲,社会关系不仅包括个人之间的关系,也包括群体之间的关系,婚姻状况、居住情况与社会支持正好体现着社会关系的各个方面。在婚与合居状态的老年人幸福感更高,这与以往的研究结果相似(Gagliardi, Marcellini, Papa et al., 2010; 陈光菊,李慧,徐维国等,2018)。可能的原因是,有配偶及跟其他人合居的老年人在生活中可以获取直接的社会支持,获得更多的帮助与情感交流,可以体会到更多的正性情感,即幸福感也会更高。这与国内外有关老年人的研究结论均是一样的(陈光菊,李慧,徐维国等,2018;任琼琼,李杰,余丹丹等,2018;Beck, Grant, Read et al., 2008),也与其他群体的相关研究结论一致(李鹏姬,马海林,2020)。

性别、居住地、医疗保障、经济来源等人口学变量与老年人主观幸福感有显著关联。男性老年人的主观幸福感更高,这与先前研究结论相一致(董博,张丽娟,宋艳丽,2018)。原因可能是在传统社会中,女性受到的限制更多,男性的社会地位更高,更被看重、自由度也更高。城市居住地、有医疗保障及经济来源的老年人主观幸福感更高,这与我国现在的城乡发展状况是相符的,城市老年人多为退休人员,有着较高且稳定的经济收入,且地处城市,医疗条件先进便利,生活方式丰富多彩,与后代之间的互动也较多。相对而言农村老年人生活来源不稳定,经济能力较弱,休闲娱乐方式少,并且其子女常外出打工,空巢家庭的可能性更大,他们的情感交流及社会支持的渠道狭窄。这一点也得到了相关研究的支持(罗扬眉,胡华,朱志红等,2008;牛桂芳,孙建萍,宋丹,2013)。

综上,精神寄托、身体机能和社会关系对老年人的主观幸福感有较好的预测力,需要引起重点关注。过去我们更关注心理问题如何治疗和恢复,较少论及幸福感等积极心理的获取,即使论及幸福感时,也常常用物质财富来评价国民的生活质量和满意度,而很少关注人们的精神世界、人际交往、内心感受。在物质相对丰富的今天,幸福感更多地由其他因素决定。比如本研究结果提醒我们,老年人的幸福来源于充盈的精神投入,良好的身体状况与和谐的人际关系,这些都表明个人资源可以较好地应对老年期的挫折和困难(马丁·塞利格曼,2010)。

基金项目

北京市社会科学基金项目(20SRC018)。

附录

注:出版类型: 1 = CSSCI ,2 = 北大核心期刊,3 = 普通期刊,4 = 学位论文,以《中国核心期刊要目总览》、《中文社会科学期刊引文索引CSSCI》等为标准;地域:1 = 东部,2 = 中部,3 = 西部,按经济区域划分;测量工具:1 = 纽芬兰纪念大学幸福度量表,2 = 费城老年人中心信心量表、中国城市居民主观幸福感简表和主观幸福感量表,3 = 综合幸福感问卷、总体幸福感量表、自编问卷等。

Table 2. American health care quality and research institution quality evaluation criteria

附表2. 美国卫生保健质量和研究机构质量评价标准(AHRQ)

包含11个条目,用“是”、“否”及“不清楚”作答,评分0~3分为低质量文献,4~7分为中等质量文献,8~11分为高质量文献。