1. 引言

进入新世纪以来,我国在政治、经济、文化及科学技术等各方面的对外交流合作愈加频繁,各行各业对口译人才的需求量大幅度增长,要求也逐渐变高,这意味着我国英语专业本科教育正在面临一个严峻的挑战。为此,外语专业教学指导委员会实施了“新世纪教育质量改革工程”,包括推行“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”国家级教材规划,从而促进英语专业本科建设的发展和教学质量的提高,确保为我国的经济建设输送大量的优秀人才 [1]。口译教材作为口译教学的一个重要组成部分,优秀口译教材的编写和出版对于英语专业本科教育的改革和学科建设具有巨大的推动作用。口译国家级规划教材属众多口译教材中的精品,一直深受高等院校师生们的喜爱。由此,笔者对21本具有代表性的口译国家级规划教材进行调研。这一调研成果将对未来口译教材的编写与出版具有一定的指导意义,有助于提升未来口译教材的编写水平,从而提高英语专业人才的培养质量 [2]。

2. 口译国家级规划教材基本信息分析

笔者调研的被列为国家级规划教材的口译教材的基本信息如表1所示。由表可知,从规划教材的版次来看,在这21本口译教材中,15本为第一版,6本为第二版。即目前市面上大部分的国家级规划教材并没有经过改版,一直在沿用最开始的版本。从规划教材的出版日期来看,年份集中在“2006年~2010年”及“2011年~2015年”这两个时间段。由此可以推测,在2006年至2015年这十年间,国内的专家、学者对于口译教材的出版给予了充分的重视,为口译教材市场输送了数量可观的优质口译教材,口译教材的出版事业较为兴旺。从教材来源来看,在这21本口译教材中,最多的是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,共9本;其次为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,共6本。“十五”指国家的第十个五年计划,从2001年至2005年,“十一五”指国家的第十一个五年计划,从2006年至2010年,“十二五”指国家的第十二个五年计划,从2011至2015年,“十三五”指国家的第十三个五年计划,从2016至2020年。在这21本规划教材中,大多数教材为“十一五”和“十二五”国家级规划教材,处于2006年至2015年之间,与笔者从教材出版日期这一角度进行分析得出的结果一致。从出版社来看,笔者调研的国家级规划教材中,有7本出自上海外语教育出版社,7本出自高等教育出版社。由此可知,这两大出版社对我国高质量口译教材的出版做出了卓越的贡献。

Table 1. Statistical table about basic information of National Planned Textbooks of Interpretation

表1. 口译国家级规划教材基本信息统计表

3. 口译国家级规划教材的特殊性

3.1. 编写方式逐渐以“技巧型”为主

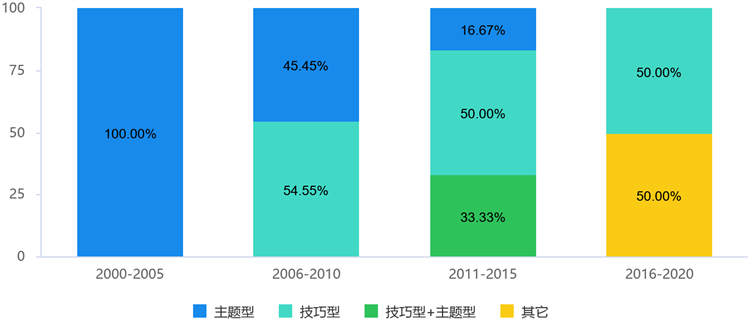

笔者将这些口译教材的编写方式分为四类:1) 主题型。即该教材以主题为纲,每个单元着重围绕一个主题进行训练,比如礼仪祝辞、旅游观光、宣传介绍、国际交流、商务会谈、文化教育等;2) 技巧型。即该教材以口译技巧为纲,每个单元着重介绍与训练一项口译技巧,比如口译短时记忆、口译笔记、言语类型分析、主题思想识别、目的语信息重组、数字传译等;3) 技巧型 + 主题型。即该教材对于主题的练习和技巧的介绍并重;4) 其它。笔者将这21本口译教材的出版日期与其编写方式制成了如图1所示的交叉图。笔者先利用卡方检验(交叉分析)研究出版日期对于口译教材的编写方式的差异关系,发现不同出版日期对于口译教材的编写方式呈现出显著性(chi = 19.226, p = 0.023 < 0.05)。具体来看,2000年至2005年之间,笔者所调研的规划教材采用的编写方式均为“主题型”。然而,在后15年,编写方式为“技巧型”的口译教材基本上一直占据主导地位;相反,“主题型”口译教材的占比逐渐变小,并于2016年至2020年之间消失。由此,笔者推断,未来口译国家级规划教材可能会更倾向于选择“技巧型”这一编写方式。需要指出的是,笔者发现的这一规律仅反映目前口译国家级规划教材所揭示的编写趋势,于整个口译市场而言,并不具有代表性。

Figure 1. Overlap graph about the publication date and the writing mode of national planned textbooks of interpretation

图1. 口译国家级规划教材出版日期和编写方式的交叉图

3.2. 坚持技能性原则与实践性原则

关于口译训练应遵循什么原则,不同的口译教材给出了不同的答案。但笔者调研到的口译国家级规划教材在安排口译训练材料时普遍遵循两大原则:技能性原则与实践性原则。口译课是一门技术性很强的课程,不少口译教材都以完成口译任务所需的重要技能为主题进行编排,正是因为编者们普遍认为“授人以鱼,不如授人以渔”,所以口译的训练均以技能训练为主。在口译实践中,译员可能遇到的题材数不胜数,然而与之相对于的翻译技巧却是固定的、有限的。一旦掌握了可应用于各种场合与题材的通用口译技能,我们便可“以不变应万变”,从而承担各类口译任务。同时,口译课也是一门实践性很强的课程,任何技能的获得都离不开实践,大量的口译实践是口译技能巩固与强化的最佳途径。如王桂珍(2013)的《新编汉英/英汉口译教程》的上册以口译技巧的训练为纲,共十个单元,除第一单元“口译简介”外,每个单元着重介绍与训练一项口译技巧,内容上包括五个部分:1) 口译技能概述;2) 口译技能训练;3) 口译实战练习;4) 口译扩展练习;5) 练习参考译文。该套教材既强调了口译技能习得的重要性,又没有忽略口译实践的辅助作用。通过对口译技能进行循序渐进地学习,学生才不会在口译实践中感到迷茫,口译技能对口译实践具有指导作用。反之,在将口译技能运用到口译实践中时,一方面,通过在实践中重新认识习得的口译技能,学生对于口译技能的掌握得到进一步强化;另一方面,通过长期的口译实践,译员可能从中摸索出新的口译技能,加以总结之后又可以运用到今后的口译实践中。

3.3. 坚持“以学生为中心”的教学理念

“以学生为中心”的教育理念是西方文化的产物,后逐渐进入我国的文化背景中 [3]。在中国传统的教育观念和教学实践中,老师都是课堂的中心,教学的主体。而学生仅是被动接受理论知识的对象。然而,调研发现,大多数规划教材都从不同方面体现了“以学生为中心”的教学理念,提倡让学生做课堂的主人。“以学生为中心”的教学理念在教材设计上主要体现在三个方面:1) 译前准备;2) 实战操练;3) 补充扩展。“译前准备”要求学生进行课前的生词准备和背景知识准备,从而更快更好地投入到正式的课堂学习中。针对“实战操练”,不同教材有不同的设计。如仲伟合(2006)的《英语口译教程》认为,教师在进行口译教学时,不应该将口译课上成精读课或笔译讲解课,不应该在讲台上一味地输出,而是应该将课堂的焦点聚焦到学生身上。教师可以将课堂模拟成口译现场,加深课堂的紧张感,从而使学生最大限度地参与到课堂的实战操练中来。吴冰(2004)的《现代汉译英口译教程》则认为,教师可以要求学生依据某一特定的口译主题做一个展示(presentation),从而提升学生资料整合、自主学习、口语表达等各方面能力,也能加深学生对该专题内容的掌握程度。这些课堂设计的目的在本质上都是一样的,即将课堂交到学生手中,以学生为中心。“补充扩展”环节则提供了帮助扩大学生知识面的各类口译术语、常用表达、口译须知等内容,旨在帮助学有余力的同学进一步了解本单元的相关知识。

通过教材设计可以看出,教师在口译教学中的作用与传统口译教学相比有所减小,口译国家级规划教材更加强调学生的自主性学习,体现在译前准备和补充扩展两方面。此外,师生之间、同学之间的互动在教学过程中的作用不容忽视,这体现在实战操练方面。这都说明,口译国家级规划教材坚持“以学生为中心”的教学理念。

4. 口译国家级规划教材的亮点

4.1 注重音视频材料的真实性

在选择口译练习篇章时,规划教材的编者通常会选择诸如领导人发言、记者招待会、中外人士的谈话、全真国际会议发言等来自口译现场的一手资料或官方讲话和演讲的同传、交传视频作为练习材料,以突出口译训练的实战性特点。倘若无法获得真实的音视频材料,编者们也会邀请来自母语为英语的不同国家、有不同口音和讲话特点的人进行录制,这些专门录制的材料也会尽量遵循真实性原则,帮助学习者模拟真实的口译环境,即避免说话过于标准、语法毫无破绽、口音极其纯正、音质非常清晰、缺乏真情实感等问题。在真实的口译背景下,口译员可能会遇到讲话人读音不准、有口误、有习惯性口头语或地方口音,有些许杂音等各种艰难挑战。只有当学生在日常的操练中就提前适应这样紧张、高压、真实的口译环境,而不是一直使用缺乏真实性的标准录音,学生才能有亲临会议现场的感觉,训练的效率才能达到最佳,学生的心理素质、对不同口音语速的听辨能力以及根据上下文的逻辑联系及时做出正确判断的能力才能获得提高 [4]。也只有这样,口译学习者才能获得口译实践现场模拟练习的机会,才能为今后的口译工作做好最充分的准备。

4.2. 注重时效性

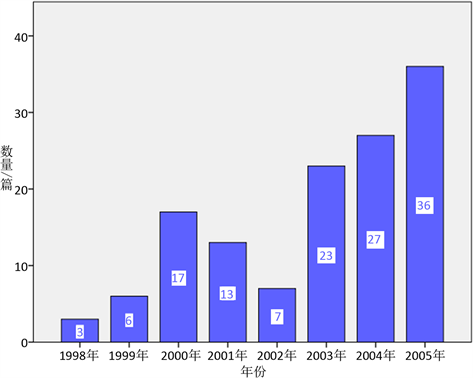

在时效性方面,大多数规划教材的编者在选材时都特别注重话题内容的新鲜程度,绝大多数篇章都是来自最新讲话 [4]。如仲伟合(2006)的《英语口译教程》分上、下两册,共计30个单元,其中3个单元为“复习与测试”单元。该教程每个单元都有“实战操练”版块,该版块提供有2篇英译汉和2篇汉译英的全真国际会议发言材料作为交替传译或同声传译实战训练素材。笔者对这套教程中标明具体日期的132篇口译材料进行了统计,统计结果如图2所示。由图可知,该教程中2005年的练习材料有36篇;2004年的练习材料有27篇;2003年的练习材料有23篇,该教程中的大部分练习材料的年份都集中在2005年,2004年与2003年。而该教程的出版日期为2006年1月,距离这些选材的日期均在3年以内,时效性极佳。笔者发现,这些规划教材选用的口译练习材料基本上都是近几年来的领导人发言、记者采访以及中英文报刊和网站刊登的有关部门权威人士的发言和谈话等素材,题材十分新鲜。口译的学习对于口译教材的时效性要求极高,一本时效性好的口译教材能帮助口译学习者迅速掌握近几年来业界的热词、新词,从而更好地投入到今后的口译实践中去。时效性好是这些规划教材能够从众多口译教材中脱颖而出的一大亮点,也是其它教材需要学习的地方。

Figure 2. The years in which the practice materials in the English interpretation course were selected

图2. 《英语口译教程》练习材料选用年份

4.3. 注重学生综合能力的培养

笔者发现,规划教材在编写思想上,除了帮助学生掌握口译相关的基础知识,打下扎实的基本功外,还十分注重学生各方面综合能力的培养。崔永禄,孙毅兵(2005)的《新编英汉口译教程》“着力培养学生分析问题、解决问题的能力”;吴冰(2004)的《现代汉译英口译教程》在各单元练习中设置了“应变能力练习”环节,以此培养学生在口译过程中的灵活性;梅德明(2008)的《英语口译教程》的编写人员“居高临下”地去审视翻译中的问题,注重提高学生触类旁通的能力,而并非把视角囿于词和句子的层面;王桂珍(2013)的《新编汉英/英汉口译教程》则注重培养学生的跨文化交际能力和文化鉴赏与批判能力。这些规划教材的立足点和出发点都并不是仅限于使学生掌握口译的基本技巧,了解不同领域的口译术语与词汇,而是提高学生的学科素养与人文素养,使学生成为符合时代需求的、高素质的英语专业人才。笔者认为,一本口译教材除了提供必备的口译理论与技巧的讲解,以及相关的实战练习以外,还应该寓思想于其中,给单薄的口译教材注入灵魂。比如,在背景知识补充上,教材在向学生提供以西方文化为背景的阅读材料时,也可适当补充我国的优秀文化传统,使学生在共同鉴赏中比较学习。在这样的多元文化背景下,学生的鉴别能力和比较能力都能得到极大的提升,并且也能掌握中外文化之间的异同之处。一本优秀的口译教材应是能够使口译学习者在学习过程中逐步提升自身综合能力,培养健康向上的人生观的教材。

4.4. 遵循教学大纲

2018年1月,教育部发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(外国语言文学类)》(以下简称“《国标》”)。《国标》提出外语类专业需要培养具有良好的综合素质、扎实的外语基本功和专业知识与能力的复合型外语人才 [5]。为了贯彻落实《国标》各项原则和规定,2020年春,教育部出版的《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》(试行) (以下简称“《指南》”)问世。《指南》指出,“英汉/汉英口译课程”的教学目标为“培养学生的英汉和汉英口头翻译能力。通过课程学习,学生应能熟练掌握口译的基础理论和常用的口译策略与技巧;具有扎实的语言文化知识和流利的语言表达能力;具有良好的记忆能力、逻辑思维能力和临场应变能力;养成关心时事的习惯,能就热门话题或专题进行口头介绍和阐释;胜任接待外宾、导游、一般性会议、商务洽谈等日常口译任务” [6]。具体来说,《指南》强调学科交叉、复合融通,倡导理念创新、方法多元。大多数口译教材都符合大纲要求的这两大点。

从“学科交叉、复合融通”层面来看,《指南》强调跨学科、跨文化的知识建构。雷天放,陈菁(2013)的《口译教程》认为,只有将外语教学与其他人文学科、自然学科的内容相结合,外语人才教育才能真正适应社会主义市场经济的需要” [7]。在此基础上,学生才能从知识型、专才型的外语人才向通才型和复合型方向转变,从而提升自己的综合实力。从“理念创新、方法多元”层面来看,《指南》倡导构建以学生为中心的教学关系,培养学生自主学习的能力,“理念创新”在本文第三部分的第五点“坚持‘以学生为中心’的教学理念”中得到了体现。从“方法多元”来看,笔者所调研到的所有口译国家级规划教材都配备有音视频材料,从20世纪初的磁带,DVD光盘到后来的在线资源都使口译教学的形式更加多元化,也给学生的口译学习增添了乐趣。

5. 口译国家级规划教材的不足

5.1. 练习材料未能及时更新

绝大多数规划教材在编写时收录的口译练习材料的时效性极佳,能够满足口译学习者的需求。进入市场之后,以其前瞻性、先进性和创新性等特点受到全国众多使用院校的广泛好评。然而,时代在变化,当今世界更是瞬息万变,这些曾经盛极一时的口译教材却并未能跟上时代的步伐,其中的选材也未能及时更新,这意味着当今世界的一些新词、热词以及热点话题并未收录其中,这将给学生们未来的口译实践活动埋下巨大的隐患。笔者计算出了各本规划教材的出版日期与笔者找到或买到的该本教材的印刷时间之差,并绘制成如表2所示的表格。由表可知,出版日期与印刷时间之差处于3年之间的教材共有14本,其余的7本口译教材的印刷时间距离出版时间均已超过了3年,时效性堪忧。并且,在这7本教材中,有2本教材的印刷时间距离出版时间处于12年~15年之间,有2本处于8年~11年之间。由此可知,这几本口译教材虽为国家级规划教材,且被频繁印刷,广泛应用于口译教学中,但其中选用的口译材料已为多年前,甚至十数年前的材料,很难帮助学生在学习口译的过程中了解热点话题及时事新闻,这在一定程度上降低了学生们的学习效率。

Table 2. The time difference between the date of publication and the date of printing

表2. 出版日期与印刷时间之差

5.2. 技巧与主题割裂感明显

在编写方式上,规划教材大多以口译技巧或口译练习的主题为主线进行编写,也有相当一部分的规划教材将技巧的讲解与专题的练习置于同等重要的位置进行布局。比如部分教材在同一单元中先是介绍诸如影子练习、记忆复述练习等技巧,再依据国际关系、外交事务等口译主题设置口译练习材料,这种编写方式则容易造成同一单元中的口译技巧与口译主题之间缺乏关联性,割裂感明显,学生在进行口译练习时无法对在该单元学习到的口译技巧加以运用以及巩固,学习效果大打折扣。

然而,即便是规划教材,也只有极少数会关注所介绍的口译技巧与话题内容之间的关联程度,更多的情况是技巧与主题之间的割裂感明显。

5.3. 口译理论匮乏

在口译学习的过程中,基础理论的学习及基本技能的训练二者缺一不可。基础理论的学习对于与之相配套的基本技能的训练具有指导作用;反之,基本技能的训练又能将学到的基础理论付诸实践,具有实践意义。因此,口译理论与口译实践二者之间是密不可分、互相成就的。经验表明,一个掌握了一定口译理论的译者在进行口译实操时,往往能做到胸中有丘壑,从容、淡定。从口译结果来看往往也比对口译理论不甚了解的译者表现得更为出色。所以,在口译技能训练过程中,理论的介绍不容忽视 [8]。笔者所调研的21本规划教材基本上都对翻译技巧有所介绍,并配备有对应的练习供学生进行操练,但对翻译理论却鲜少涉及。涉及到的翻译理论也只是西方比较具有代表性的口译理论/模式:包括信息处理模式、巴黎高等翻译学校和塞莱斯科维奇为代表的法国释意学派理论、吉尔(Gile)的“认知负荷模式”和安德逊(Anderson)的“三段式认知程序模式”这四项理论,翻译理论的介绍极度匮乏。

6. 小结

口译国家级规划教材作为国家高度认可的口译教材,自有其亮点和特殊性所在,这些亮点与特殊性也是未来口译教材编写者在编写教材时需要适当参考、借鉴的地方。然而,规划教材并不是完美的,也有许多不足之处。所以,编者们需要取其精华、去其糟粕,从而推动未来的口译教材建设,改善口译人才的培养质量。口译教材的编写过程十分艰巨、复杂,而本文的研究成果对于编者们编写大纲、确定教材类别、选定教材项目等各方面都具有一定的帮助,意义重大。

基金项目

本文为中国地质大学(北京) 2020大创项目“我国英语专业本科口译教材调研:现状、问题及建议”(项目编号:202011415078)的阶段性成果。