1. 引言

猕猴(Macaca mulatta)又名黄猴、恒河猴等,隶属于灵长目(Primates)猴科(Cercopithecidae)猕猴属(Macaca),是我国II级保护动物 [1]。其分布较广,适应性较强,易于驯养,并且与人类的亲缘关系较近 [2],因此是重要的实验动物和动物园主要的笼养观赏猴种之一。

有关猕猴行为生态的研究已有一些报道,涉及食性、活动时间分配、社群行为、栖息地及保护等许多方面 [3] [4]。随着以野生动物为观赏动物的生态旅游业的迅速发展,猕猴以其与人类的形态和生理有较高的相似性而成为灵长类中最具吸引力的野生观赏猴种 [5]。在此背景下,我国以猕猴为主要观赏对象的景区陆续建立 [5],并深受游客欢迎,看猴、逗猴、喂猴已成为许多游客对景区或景点的一种期待,但随之也出现了一些不容忽视的问题,如猕猴的食性改变,身体变肥,人猴冲突现象也屡见不鲜等 [5] [6]。

张家界森林公园是我国首个国家级森林公园,也是我国开展生态旅游最早的景区 [2],其旅游业发展较为迅猛,游客数量从1984年的8万多人次,增长到2018年的400多万人次,34年间游客数量翻了50多倍(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1644429148367031019)。另一方面,随着生态旅游业的发展和人们保护意识的增强,猕猴种群得到较好的保护,数量从以前的300余只 [7],增长到了目前的8000余只。每天,巨大的人群和猴群在景区内流动、交汇,产生了显著的经济效益,但生态风险也随之增大,人猴冲突时有发生,从而影响着观猴业的健康发展。因此,我们参考相关文献 [8] [9] [10] [11],于2020年8月,在张家界的旅游旺季对景区内猕猴群的行为和人猴关系进行了初步的观察与研究,以期为园区的科学管理和猕猴行为的深入研究提供新的资料。

2. 研究方法

2.1. 研究地点

张家界国家森林公园(110˚24'~110˚28'E,29˚17'~29˚21'N)地处武陵山脉中段,属中低山地貌,地势西高东低,海拔426~1334 m,总面积约130 km2。境内峰丛林立,沟壑纵横,四季分明,属亚热带季风湿润性气候,年均气温12.8℃,年均降水量1200~1600 mm,年有效日照时数1300~1600 h,无霜期270~300 d,森林覆盖率在90%以上 [7] [12]。

猕猴主要分布于园区内的黄石寨、鹞子寨、袁家界和金鞭溪等地。本研究地点选在金鞭溪景区,该溪谷因流经金鞭岩而得名,全长约5.7 km。溪的两边峭峰悬壁,森林繁茂,谷底较为平坦宽阔,是猕猴种群数量较多的区域。我们选择景区入口处的大氧吧广场和金鞭溪沿岸的猕猴群作为主要观察对象。

2.2. 研究对象的区分

依据体型、毛色、面部特征及第二性征等特征判断个体的性别与大体年龄,并将猴群划分为4个性别年龄组 [10] [13] [14]:婴幼组(<1岁) (Baby)、青年组(♀[1~3]岁,♂[1~4]岁) (Youth)、成年雌性组(>3岁) (Adult female)、成年雄性组(>4岁) (Adult male)。具体判别方法:婴幼猴体型较小,常在成年雌猴怀中吮乳或在其周围活动,是尚未独立活动的小猴;青年猴的体型介于婴幼猴与成年猴之间,已能独立活动,虽已出现第二性征但未达到性成熟,雌性乳头不甚明显,且左右乳头颜色、形态基本无异,雄性阴囊呈白色且下垂不明显,由于在其自然活动状态下进行个体性别特征的细致观察有些困难,故对青年猴行为的分析不宜区分其性别;成年猴的体型较大,毛色浓密而呈棕色,已性成熟,雌性乳头较为明显,左右乳头的长度、颜色也存在明显的差异,雄性阴囊呈鲜红色且下垂明显,易于识别。

2.3. 数据采集

本研究利用摄像机,采取随机取样为主的综合性全事件录制法(简称行为摄像法Behavior Camera)进行数据采集,即用摄像机在距离随机选择的个体1.5~3米的范围内,摄录所观察对象的全部行为,直到其离开视野,然后再随机选择其他个体进行新的摄录。室内将视频中出现的有效个体(画面清晰,能够正常分析其行为过程的个体)进行全事件分析,并将数据录入Microsoft Excel 2010,建立数据文件。

2.4. 行为定义

参考相关文献 [8] [13] [15],将本研究中所涉及的猕猴行为定义如下:

1) 摄食行为(Ingestive behavior, IB):指采食植物(包括根、茎、叶、花、果实等植物器官)、昆虫等食物,以及饮水、摄取矿物质、幼体吮乳等行为。

2) 理毛行为(Grooming behavior, GB):包括被理毛(Been groomed)和自我理毛(Autogrooming)两种形式,分别指不同个体之间的相互梳理毛发和个体自我梳理毛发。

3) 移动行为(Locomotive behavior, LB):指猕猴通过四肢的交错活动来完成身体位移的行为,包括行走、奔跑、跳跃、攀爬等。

4) 携挂行为(Carring behavior, CB):一般是指某一个体(通常是成年雌猴)将婴幼猴从一个位点转移至另一位点,在此过程中,婴幼猴多位于携带者的腹部,并用前后肢紧紧抓住携带者腹部两侧的皮毛,而携带者常以前肢帮助被携带者以免其掉落。

5) 休息行为(Resting behavior, RB):指猕猴维持一定的姿势,身体所处状态在一定时间内不发生改变,常呈现机体放松状态。

6) 玩耍行为(Playing behavior, PB):指相互追逐、打闹但无伤害性的嬉乐及技能历练行为。

7) 其他行为(Miscellaneous behavior, MB):除上述行为以外的其他行为,如抓挠行为(用指甲或轻或重地抓搔身体的某一部位)、竞争行为(个体间、家群间或群体间所发生的一系列攻击、屈服等行为)等。

2.5. 数据处理与分析

对上述行为学数据进行统计分析,将视频中猕猴行为清晰的频段视为有效视频,否则视为无效视频。对于同一份有效视频中不同猕猴个体(如母猴与婴猴等)的行为类型与行为时间进行分别计算。之后,按不同的性别年龄组进行行为时间分配与利手性(对左手或右手的偏好性)研究。

分别采用偏好指数LBI值(Lateral Bias Index)和LBI值的绝对值(ABS-LBI)研究猕猴的利手性及其强度。首先,计算每个性别年龄组左手和右手的行为频次及左右手行为频次的总和。然后用右手频次(R)减去左手频次(L),再除以左右手频次之和,以得到LBI值,即LBI = (R − L)/(R + L)。LBI值的范围在−1.0至1.0之间,如果LBI值小于0,为左利手,如果LBI值大于0,则为右利手,而ABS-LBI可用于衡量偏好强度(或利手强度) [16] [17]。

用Microsoft Excel 2010和SPSS 17.0进行数据处理与统计分析。采用One-way ANOVA比较4个性别年龄组之间的行为时间分配和利手性差异,用Microsoft Word 2010和Microcal Origin 8.0绘图。

3. 结果与分析

共拍摄视频165份,累计拍摄时长为8小时18分47秒,其中有效视频拍摄时长为7小时44分56秒,视频中共出现猕猴368只次,其中婴幼猴91只次、青年猴112只次、成年雄猴79只次、成年雌猴86只次(包括非携幼母猴29只次、携幼母猴57只次)。

3.1. 猕猴行为时间分配

在猴群的行为总时长中,移动、摄食、休息、理毛、携挂、玩耍的行为时间占比分别为34.82%、29.84%、13.91%、6.65%、4.79%、3.99%,还有6.00%的时间用于其他行为活动(如抓挠行为等) (图1)。

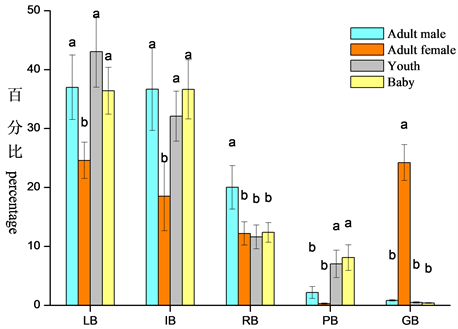

成年雄性组和青年组的行为时间分配表现为移动 > 摄食 > 休息 > 玩耍 > 理毛;成年雌性组的行为时间分配表现为理毛 > 移动 > 摄食 > 休息 > 玩耍;婴幼组的行为时间分配表现为摄食 > 移动 >休息 > 玩耍 > 理毛。可见,不同性别年龄组的行为时间分配呈现一定的差异(图2),总体表现为:成年雌猴用于移动和摄食的时间明显较少,但用于理毛的时间显著较多;成年雄猴用于休息的时间明显较多,而青年猴和婴幼猴用于玩耍的时间明显较多。

注:IB: Ingestive behavior; LB: Locomotive behavior; RB: Resting behavior; CB: Carring behavior; PB: Playing behavior; GB: Grooming behavior; MB: Miscellaneous behavior。

注:IB: Ingestive behavior; LB: Locomotive behavior; RB: Resting behavior; CB: Carring behavior; PB: Playing behavior; GB: Grooming behavior; MB: Miscellaneous behavior。

Figure 1. Behavioral time allocation of Rhesus monkeys during the total effective observation

图1. 猕猴群在有效观察期内的行为时间分配

注:Adult male——成年雄性组;Adult female——成年雌性组;Youth——青年组;Baby——婴幼组;图中a和b意味着存在显著性差异。

注:Adult male——成年雄性组;Adult female——成年雌性组;Youth——青年组;Baby——婴幼组;图中a和b意味着存在显著性差异。

Figure 2. Behavioral time allocation of different sex-age groups of Rhesus monkeys during effective observation

图2. 在有效观察期内,不同性别年龄组猕猴的行为时间分配

3.2. 猕猴的利手性

根据统计学等级分析原理,当记录左手或右手的频次占总用手频次的70%以上时,该研究猴群具有显著的利手现象(P £ 0.05),而小于70%时,利手现象不显著(P > 0.05) [18]。

由表1可见,对于观察过程中出现的所有猕猴来说,使用左手的频次占40.79%,使用右手的频次占59.21%,虽然偏向于右利手,但是没有显著的利手现象;成年雄性,使用左手的频次占40.59%,使用右手的频次占59.41%,成年雌性使用左手的频次占40.48%,使用右手的频次占59.52%,因此成年组虽然偏向于右利手,但是没有显著的利手现象;青年组使用左手的频次占43.01%,使用右手的频次占56.99%,虽然偏向于右利手,也没有显著的利手现象;婴幼组使用左手的频次占37.66%,使用右手的频次占62.34%,同样偏向于右利手,但同样不存在显著的利手现象。

Table 1. The handedness of Rhesus monkeys in different sex-age groups

表1. 不同性别年龄组猕猴的利手情况

总之,不同性别年龄组的猕猴均偏向于右利手,但都不存在显著性的利手现象。可是,从偏好强度来看,不同性别年龄组之间也存在一定的差异,总体情况是:婴幼组 > 成年雌性组 > 成年雄性组 > 青年组。

不同性别年龄组既存在用手频次上的一定差异,也存在每次用手平均持续时间上的一些差异。从图3可见,各性别年龄组每次使用左手的平均持续时间依次为:婴幼组 > 成年雄性组 > 成年雌性组 > 青年组;每次使用右手的平均持续时间依次为:成年雄性组 > 婴幼组 > 成年雌性组 > 青年组;每次使用双手的平均持续时间依次为:成年雌性组 > 成年雄性组 > 婴幼组 > 青年组。成年组每次使用双手的平均持续时间远远高于青年组和婴幼组,但每次使用左手或右手的平均持续时间,各性别年龄组并不存在显著性的差异。

注:Adult male-成年雄性组;Adult female-成年雌性组;Youth-青年组;Baby-婴幼组;图中a和b意味着存在显著性差异。

注:Adult male-成年雄性组;Adult female-成年雌性组;Youth-青年组;Baby-婴幼组;图中a和b意味着存在显著性差异。

Figure 3. Average duration of each forelimb behavior in four sex-age groups of Rhesus monkeys

图3. 各性别年龄组猕猴每次前肢行为发生的平均持续时长

4. 讨论

4.1. 行为摄像法研究的优越性

行为学研究中普遍采用的取样方法是随机取样、目标取样和扫描取样,记录方法主要是全事件记录和时间记录。研究人员可根据实际情况选择不同的取样和记录方法进行行为数据采集。过去在对猴科的行为时间分配和利手性研究中,主要采用目标取样,或多种取样方法相结合的方式,利用表格间断性地进行行为时间记录 [8] [17]。本研究则采用行为摄像法采集行为学数据,即随机选择一只或数只猕猴,连续拍摄其全部行为过程,直到其离开视野,然后再随机选择其他目标进行新的拍摄。每一个连续拍摄的视频就是一个单独的视频文件。

与肉眼观察并在表格上用笔记录行为时间的传统取样方法相比,行为摄像法具有明显的优越性,它可以连续数小时进行全事件记录,在所拍摄到的视频中动物的行为过程完整,信息量大,同时克服了研究人员观察经验不足或长时间观察时眼睛疲劳而引起的记录偏差问题。当然,行为摄像法要求研究人员能够熟练地使用摄像机,事先还须准备备用电池和高容量的内存卡;在连续拍摄时,手持摄像机也容易疲劳,有时还可能由于研究对象的快速移动,镜头晃抖而导致画面不清;室内在进行视频数据分析时,往往需要耗费更多的时间和精力去提取和处理有效的行为学数据。因此,我们认为,尽管行为摄像法也需要积累研究经验,但总体而言,其优越性非常明显,值得广泛运用。

4.2. 行为时间分配的性别与年龄差异

在张家界猕猴的活动时间分配中,用于移动和摄食的时间占比高达64.66%,这与弄岗猕猴在无旅游干扰情况下这两种行为的时间占比(62.50%)基本相似 [15],而与广西桂林七星景区半野生猴群的情况(移动和觅食时间占比39.3%)明显不同 [19]。其主要原因可能是食物条件存在差异,在七星景区猕猴的食物组成中树叶占41%,果实和种子仅占8.5%,而在弄岗猕猴的食物中果实和种子的占比高达50.7% [15]。由于果实和种子大体上呈斑块状分布,动物因此需要花费较多的时间去寻找,而树叶虽营养和能量含量较低但随处可见,不需要耗费太多的时间去觅食 [20]。人工投食也必然影响猕猴的活动时间分配,张家界猴群在几处景点接受游客的投食(花生、面包、水果等)相当于其高能量的食物条件呈斑块状分布,并且其颊囊可以储存食物,即使猴体已获得食物,仍可继续接受或索取食物。可是值得注意的是,张家界猴群和弄岗猴群的休息时间相差甚远,前者只占13.91%,后者则高达29.6% [15],造成这种差异的主要原因可能是旅游干扰。由于游客频繁干扰,猕猴用于休息的时间几乎成倍地减少,而猴群长期休息时间的减少是否会导致其体质和免疫力的下降值得今后研究。

张家界猴群的活动时间分配存在明显的性别与年龄差异。成年雄猴花费较多的时间移动和摄食,而成年雌猴则花费较多的时间理毛,这可能与猕猴特殊的社群结构有关。成年雄猴的体型比成年雌猴大,需要花费较多的时间取食才可能满足身体的需求 [21]。交配权的争夺与维护也需要成年雄猴花费较多的时间移动 [15] [22]。成年雌猴在维系家群或社群成员关系稳定方面发挥着关键性的作用,猕猴具有母系维持的多配偶制社群结构,成年雌猴之间存在明显的等级关系,等级序位低的个体通过会为等级序位高的个体理毛以减少冲突,维持社群稳定 [23]。另外,成年雄猴用于休息的时间也明显多于成年雌猴及其他小猴,这可能也与成年雄猴体型较大,需要通过休息来减少能耗有关。青年猴和婴幼猴用于玩耍的时间明显高于成体,这可能不仅有助于未成年个体通过玩耍获得生存技能,还可能通过玩技确立社群序位 [24]。

4.3. 利手性的性别与年龄差异

对于灵长类动物的利手现象有不同的解释,有观点认为,利手与大脑半球的分化有关。对大脑两半球的比较解剖观察发现:人脑左半球偏大,黑猩猩左半球略为偏大,而恒河猴的左右半球不存在明显的差异 [25]。本研究在群体水平上也未发现明显的利手现象,这与前人的研究结果 [16] [18] [25] [26] 相符,并支持“利手性与大脑半球分化相关联”的假说。

可是,本研究发现在个体水平上,无论是成年雄猴还是雌猴都偏向右利手,这与“成年雄性表现为左利手,而雌性表现为右利手”的研究结果 [16] 不符。从偏好强度上来看,我们的研究结果是:婴幼组 >成年雌性组 > 成年雄性组 > 青年组,这与“利手性会随着年龄的增长而更为显著”的观点不符 [27]。我们还发现,成年雌性个体的利手强度更大,这也与“雄猴的利手强度大于雌猴”的观点 [28] 不一致。从每次猕猴用手的持续时间来看,无论是哪一性别年龄组,每次使用双手的持续时长都要比使用左手或右手的时间长,这也说明即使各性别年龄组有用手偏向,但总体上利手现象都不显著。特别值得注意的是,成年组每次使用双手的平均持续时间远远超过使用左手或右手的时间,这也与Stafford et al.的观点 [27] 不同。

鉴于以上情况,我们认为,猕猴甚至整个灵长类动物的利手性可能都是一个非常复杂的问题,不同的研究对象、时间、地点、方法和样本数量可能会出现不同的研究结果,因此今后应该从物种、种群、个体、性别、年龄,以及地域、系统发育等方面进行更广泛而深入的系统调查与比较研究,才可望揭示灵长类动物的利手性规律。

4.4. 人猴关系

我们观察发现,游客所到之处通常都有猕猴出现。猕猴在游客的周围串来串去,扫视着游客手里或包里的食物,期待着游客的施舍,通常也能够或多或少地接到或抢到一些吃的。对于猕猴时而灵巧时而憨厚的动作神态,人们通常报以惊异的目光或同声的赞叹,总体上人群和猴群是和谐的,相互友好的。但时不时地也有好事者喜欢挑逗猕猴,甚至还有个别人用弹弓射打猕猴的情况发生。面对不友好的行为,猕猴有时也会怒对,予以反击。据园区管理人员反映,每年都有多起人猴冲突的事件发生,有时会有人被抓伤而受到不必要的伤害,所以购买门票时要求购买相应的保险。

野生猕猴种群及个体通常不与人接近,甚至是很怕人的,而园区内的猕猴敢于靠近游客,有时还主动讨要食物,这其实是人类的利益驱使所致。在公园旅游开发初期,为了吸引游客,有人特意用玉米等食物作为诱饵,将猴群从山上引诱下来。同时,又出于经营利益方面的考虑,有人还特意向游客出售食物,用以投喂猴群 [7]。长期友好投喂的结果是,猴群惯常在相对固定的地点守候、期盼,甚至非常依赖于人们的投食了。这种人猴关系的转变,有其现实意义,可为旅游业的运行增添新的内容或亮点,但必须正确引导才能避免人猴冲突事件的发生,促进猴群、人群和旅游业的健康发展。

长期的人工投食,已人为地改变了猕猴的食性,而长期过量高能量食物的摄入易使猕猴营养过剩,产生肥胖症,同时猕猴自然状态下觅食活动的减少还可能降低免疫功能与适应能力 [6]。另一方面,猕猴主动攻击人的行为比例虽然远低于人猴之间的接触行为比例 [29],但如果游客主动频繁地接触猕猴,人猴共患性传染病发生的风险也会增加 [5]。

人与猴可以和谐相处,利益共享,但需要提高观猴业的管理水平和效益,为此我们提出如下建议:① 对游客加强有关猕猴行为习性方面的生态教育,通过标牌、告示、宣传单、广播等方式进行广泛的宣教,引导游客正确观猴,以友善的心态对待每一只猕猴,既不挑逗、驱打,也不随意投食和近距离接触,以免受到不必要的伤害;② 对园区管理人员和导游进行有关猕猴行为习性和管理方法方面的专业培训和考核,要求他们熟练掌握有关猕猴的行为习性和正确对待猕猴的方式方法,同时要求他们在日常工作中积极主动地将相关的知识教导给游客,以身作则地影响游客的行为,因为只有让导游能够理解并掌握对待猕猴的正确做法和背后原因,才能通过导游将这些知识真正地传递给游客,如此才能有效地规劝游客理性投食,生态观猴;③ 加强景区管理,不允许出售或携带弹弓进入景区,对于驱赶、挑逗、射打猕猴的行为要进行严肃的批评教育,情节严重者可予以罚款处理;④ 景区工作人员应结合猕猴的觅食规律,科学设定游客可投食的地点与时间段,并引导游客科学投食,还应在醒目的位置树立告示牌,警告游客,亲密接触可能引发人猴共患病的传播,因此应保持一定的距离;⑤ 景区管理人员应定期或不定期地清理游道附近树上的枯枝,以免发生树枝砸人事件。因为我们现场发现,猕猴时而在人群中穿梭,时而跳到树上,在树枝间玩荡,有时会将枯树枝扳断。枯树枝掉落到地面,碰巧砸伤树下的游客,就是安全隐患,因此应予以重视。

总之,我们倡议,景区要把对猴群的科学管理纳入区域生态文明建设范畴,以促进生态旅游业的可持续发展。

致谢

感谢张家界国家森林公园工作人员在野外数据采集期间给予的支持。感谢杨长淇和蒋潇同学在视频数据分析过程中的积极参与。特别感谢荀二娜博士在野外工作和数据统计分析期间的悉心指导与帮助。

基金项目

全国大学生创新创业训练项目“张家界景区猕猴种群结构、行为特征及其与游客的关系”(S202010531023)、国家生态环境部生物多样性调查评估项目“武陵山生物多样性优先区域东北部湖南地区哺乳动物多样性调查与评估”(2019HJ2096001006)。

NOTES

*通讯作者。