1. 引言

发展可持续和可再生能源已成为当今社会最重要的问题之一,近些年来,随着电动汽车,移动可穿戴设备等需求的不断提升和化石燃料的持续消耗,提高传统能源的利用率和拓展新能源应用范围的问题日益凸显 [1]。现如今,在能量储存这一领域的研究发展迅速。这些设备的性能依赖于材料的特性,开发新型材料是能量转换和储存方面的核心所在 [2]。例如引入可充电的锂离子电池。近年来,纳米材料受到广泛的关注,纳米材料在电化学储能领域也变得越来越重要 [3]。

储能系统新材料的开发已经引起了极大的关注。在化石燃料有限的情况下,设计可持续的功能材料替代化石能源是一种既可行又有前景的方法 [4]。超级电容器具有充放电时间更短,安全可靠,使用寿命更长,较高的功率密度,绿色环保等优点,已广泛应用于商业和工业领域 [5]。从便携式消费电子产品,计算机存储备份系统,混合动力汽车和下一代全电动汽车,以及大工业规模的电力能源管理 [6]。虽然超级电容器具有快速充放电、高的功率密度,但是其能量密度太低,所以制约了其商业化应用,根据能量密度公式:E = 1/2CV2,提高材料的比电容和电压窗口都可以提升能量密度,但现在对超级电容器电解液的研究开发进行较慢,想要进一步提高超级电容器的能量密度,只有制备出与电解液相匹配的电极材料才能使能量密度到达最高 [7]。

Nan等人 [8] 利用葡萄糖为碳源,三聚氰胺为氮源,通过简单的水热反应结合冷冻干燥得到有机聚合物框架,并以此为自模板高温热解得到氮掺杂的葡萄糖基多孔碳微球,三电极体系下,测试结果显示样品在0.5 A/g时比电容为280.8 F/g,在20 A/g下电容仍保持62.5%。在本项研究工作中,我们以聚乙烯醇(PVA)为碳源,以葡萄糖(Glucose)作为辅助碳源和诱导剂,以KOH作为活化剂,制备出一种交联三维多孔碳材料(PG),通过表征发现材料具有很高的比表面积和适当的微孔结构。作为超级电容器的电极材料,组装成纽扣电池并进行电化学性能测试,发现其具有优异的电化学性能。

2. 实验部分

2.1. PG的制备

首先,称取3 g的聚乙烯醇置于烧杯中,加入25 ml去离子水,并加热至90℃搅拌2 h。并在110℃下干燥8 h,之后置于管式炉中,在氮气氛围下,以5℃ min−1的速率升温至500℃保持2 h。得到的样品加入KOH溶液,搅拌并干燥。然后置于管式炉中在氮气氛围下,以5℃ min−1的速率升温至800℃保持2 h。得到的样品用稀盐酸和蒸馏水洗涤直至中性,最后真空100℃干燥12 h得到PG粉末。为了对比加入葡萄糖的量对样品的影响,设置了不同质量比的聚乙烯醇和葡萄糖(1:0,1:1和1:2)。将合成的碳材料总命名为PGX,X为聚乙烯醇和蛋白质质量比的第二个数值。

2.2. 材料的表征

分析样品的微观结构和成分特性通过扫描电镜(SEM, Model S-4800),透射电镜(TEM, JEM-2100F),X射线衍射(XRD, Smart APex II),X射线光电子能谱(XPS, ESCALAB 250Xi)以及拉曼(Raman, Ranishaw RM1000, λ = 514 nm)来进行表征。分析样品在高温时候的分解过程通过热分析仪(TGA, STA449C),升温速率为5℃ min−1,在惰性气体的氛围中。

2.3. 电化学测试

超级电容器电池的组装:称取两片质量相同的电极片,并放在一个样品袋中。运用切片机,裁剪出直径为18 mm的隔膜。先是观察手套箱中的水氧含量是否低于0.1 ppm,若没有需等它自动净化至0.1 ppm以下,或者通过洗气的方式,净化至0.1 ppm以下。把隔膜、电极片转移至充满氮气的手套箱中进行组装。组装顺序为正极电机壳–钢片–电极片–隔膜–电极片–钢片–弹片–负极电池壳。电解液采用的是1 M的TEABF4/AN,滴加在电极片与隔膜之间,并用电池封装机进行封装,组装成CR2025型扣式电池。使用CHI660E电化学工作站进行循环伏安和交流阻抗测试。通过新威电池性能测试系统对电池进行恒流充放电测试测试。

3. 结果与讨论

3.1. 材料表征

3.1.1. 形貌表征

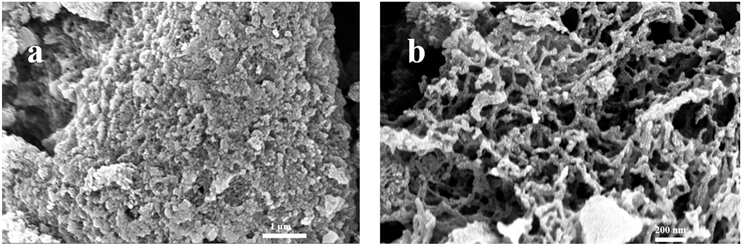

为了更好的观察到材料的形貌结构,我们对ACPX进行了SEM和TEM表征,结果如图1所示,通过扫描电镜(SEM)测试研究了PGX的形貌和结构特征。图1(a)为PG0的SEM图,可以观察到样品基本成无规则团聚状态,加入葡萄糖(图1(b))呈现出3D交联多孔骨架。但在加入过量的葡萄糖后(图1(c)),样品开始出现团聚的趋势,3D多孔结构消失,呈现不规则的状态。说明过量的葡萄糖可能会影响3D交联多孔骨架的形成。此外,PG1的HR-TEM图像(图1(d))表明存在大量的微孔,有利于电荷存储。

Figure 1. (a) SEM image of PG0; (b) SEM imag of PG1; (c) SEM image of PG2; (d) TEM image of PG1

图1. (a) PG0的SEM图;(b) PG1的SEM图;(c) PG2的SEM图;(d) PG1的TEM图

3.1.2. XRD、XPS和拉曼光谱

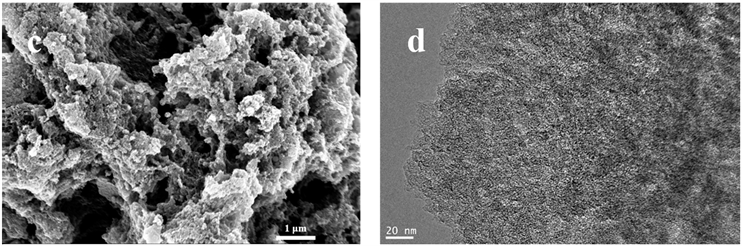

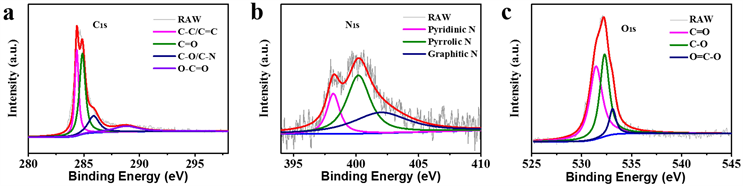

Figure 2. (a) XRD patterns of PG0, PG1 and PG2; (b) Raman spectra of PG0, PG1 and PG2; (c) XPS spectra of PG0 and PG1

图2. (a) PG0、PG1和PG2的X射线粉末衍射(XRD);(b) PG0、PG1和PG2的拉曼光谱;(c) PG0和PG1的XPS全谱分析

为了进一步研究晶体的结构和物相分析,对PGX进行了XRD分析,结果如图2(a)所示,显示了PGX的XRD谱图,PGX拥有两个宽峰,属于石墨化碳的(002)晶面和(100)晶面,表明了PGX是由石墨化碳和无定形碳构成 [9]。对ACPX进行了拉曼光谱分析。结果如图3(b)所示,ACPX的拉曼光谱显示在1340 cm−1和1575 cm−1处有两个明显的峰,1340 cm−1附近的强峰归属于D峰,代表材料的缺陷诱导结构也就是无定型程度,1575 cm−1附近的强峰,代表着材料的石墨晶体结构,这主要与sp2杂化键的伸缩振动有关。利用D带峰和G带峰的强度比(ID/IG)来估算碳材料的石墨化程度。从图中可知PG1的ID/IG为0.985,表明PG1的无定型程度最高。利用XPS分析表征了PG0和PG1材料中不同原子之间的成键状态,结果如图2(c)所示,可以得出是无金属的碳材料,谱图中出现了碳(C1s)和氧元素(O1s)的强峰,另一个的氮元素(N1s)的弱峰,三个特征峰分别位于531.7 eV,400.2 eV和284.6 eV [10]。

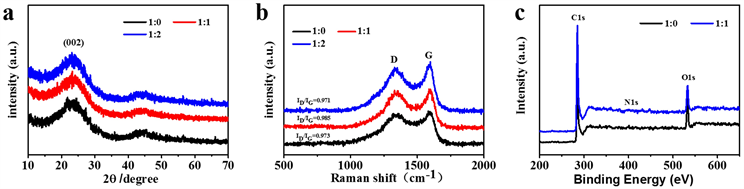

3.1.3. XPS分峰拟合

为了进一步研究PG1材料中各元素存在的状态,对PG1的峰进行了拟合,结果如图3所示。图3(a)为C1s的分峰拟合图,其中在284.5 eV,285.6 eV,286.2 eV和287.4 eV,分别对应C-C/C = C,C = O,C-O/C-N和O-C = O。图3(b)为N1s的XPS分峰拟合图,在398.5 eV,400.3 eV,401.8 eV,对应啶氮,吡咯氮,石墨氮,表明氮原子以不同的结合状态插入活性炭中,碳材料的氮掺杂可以增强电极的润湿性,有利于电解质离子在孔隙中的扩散,提高电极表面的利用率。此外,图3(c)显示了O1s的XPS分峰拟合图,其中在531.3 eV,532.2 eV和533.2 eV,分别对用C=O,H-O-C和O=C-O三种含氧官能团 [10]。

Figure 3. XPS binding energy spectra of (a) C, (b) N and (c) O

图3. C,N和O的XPS谱图分析

3.1.4. N2的吸脱附曲线和热重分析

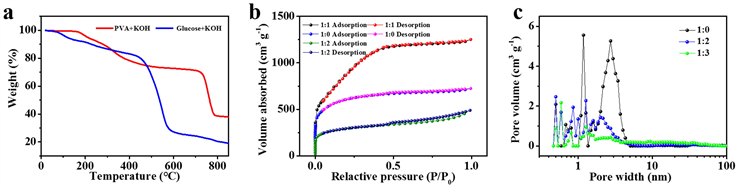

Figure 4. (a) TGA curves of PVA + KOH and Glucose + KOH; (b) N2 adsorption-desorption isotherms of PG0 and PG1; (c) Pore size distributions of PG0 and PG1

图4. (a) PVA + KOH和Glucose + KOH的热重分析曲线;(b) PG0和PG1的氮气吸脱附曲线;(c) PG0和PG1的孔尺寸分布曲线

通过热重(TGA)分析PVA + KOH和Glucose + KOH的分析过程,结果如图4(a)所示,PVA+KOH在100℃开始失重,代表了水分的损失,Glucose + KOH在100℃~500℃开始缓慢失重,表明葡萄糖脱水浓缩成焦糖,但从500℃,开始有了明显的失重。PVA + KOH在200℃~710℃没有化学变化,但在710℃之后有了快速的失重现象。说明在250℃~500℃范围内,焦糖包覆在已经初步碳化的PVA上,作为骨架,引导PVA的炭化过程,从而形成了3D交联多孔结构。PGX的比表面面积和孔特征可以通过氮气吸脱附曲线和孔径分布曲线来进行分析,结果如图4(b)~(c)所示,图谱呈现了I型等温线,在相对较低的压力范围内(P/P0 < 0.1)出现了快速的吸收,说明存在微孔,且PG1的微孔最多。在较高的相对压力范围内(P/P0 > 0.45),PG0和PG1展示了H4型磁滞回线,PG2展现了H3磁滞回线,表明介孔结构的存在 [11]。通过密度泛函理论(DFT)方法进一步分析了PGX的孔径分布,结果如图4(b)所示,PGX的孔径分别集中在2~5 nm左右。随着葡萄糖的加入,可以明显观察到介孔增多,表明葡萄糖的加入可以显著增加介孔的孔容。但随着加入过量的葡萄糖,会导致微孔和介孔的减少。从图4可以得出PG1时最理想的电极材料,其SBET和总孔容分别为3165.67 m2 g−1和1.89 cm3 g−1,高于PG0和PG2。因此,含有微孔和介孔的活性炭有利于离子储存和运输,降低传输阻力。

3.2. 电化学性能研究

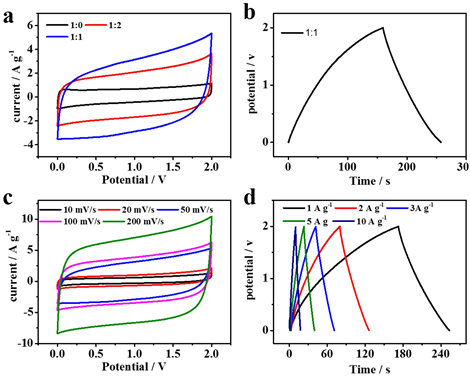

图5(a)为PG0、PG1和PG2样品在50 mV s−1扫描速率下的循环伏安曲线。从图中可以看出三个样品

Figure 5. (a) CV curves of PG0, PG1, PG2 at the scan rates of 50 mV s−1; (b) GCD curves of PG1 at 1 A g−1; (c) CV curves of PG1 at different scan rates; (d) GCD curves of PG1

图5. (a) PG0、PG1和PG2在50 mV s−1扫描速率下的循环伏安曲线,(b) PG1在1 A g−1的GCD曲线,(c) PG1在不同扫描速率下的循环伏安曲线,(d) PG1在不同电流密度下的GCD曲线

在相同的扫描速率下都呈现出类似矩形的形状,说明了材料在有机体系中表现出典型的双电层行为。在加入合适质量比的葡萄糖,可以看出PG1的面积大于其他两种材料,同样说明PG1具有最大的比电容。图5(b)为PG1在1 A g−1下的恒电流充放电曲线,从图中可以看出曲线呈现出类三角形的形状,意味着典型的双电层行为,在放点时,很小的压降说明材料拥优异的微观结构和合适的中孔,通过从放电曲线可以计算出材料的比电容为90 F g−1。图5(c)为PG1电极在不同扫描速率下的循环伏安曲线,从图中可以看住,即使在高的扫描速率下,循环伏安曲线也呈现出类似矩形的形状,说明材料具有优异的倍率性能。图5(d)为PG1电极在不同电流密度下的恒电流充放电曲线,在1 A g−1的电流密度下,充放电曲线发生了一些弯曲,代表了有赝电容的存在,但在高倍率的电流密度下,材料的从放点曲线依然呈现出类似三角形的形状,表现出优越的电化学性能。

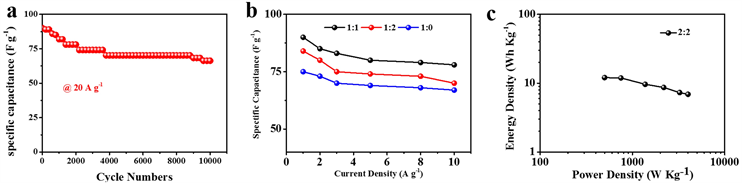

Figure 6. (a) Cycling stability of the PG1; (b) Specific capacitance of PG0, PG1, PG2 at different current densities; (c) Ragone plots of PG1

图6. (a) PG1循环性能;(b) PG0、PG1和PG2在不同电流密度下的特定比电容对比;(c) PG1的能量密度和功率密度图

图6(a)为PG1在20 A g−1的电流密度下,循环性能图。从图中可以看出在循环一万次之后仍有66.2%,说明了材料具有优异的循环性能。图6(b)为PG0、PG1和PG2的倍率性能图,从图中可以看出,即使在10 A g−1的大电流密度下,比电容仍然还有76 F g−1,说明PG1拥有最优异的初始容量和倍率性能。图6(c)为PG1的能量密度和功率密度图,从图中可以看出当功率密度为500 W Kg−1,可产生最大能量密度12.15 W h Kg−1,当功率密度升至10,000 W Kg−1时,最高能量密度仍然有9.85 W h Kg−1,证明PG1具有优异的倍率性能

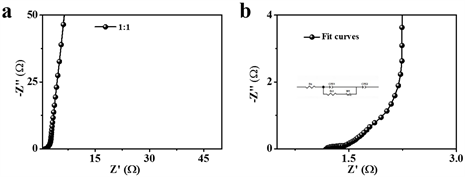

Figure 7. (a) Nyquist plots of PG1; (b) Equivalent circuit model of PG1

图7. (a) PG1的电化学阻抗图;(b) PG1的等效电路模型图

图7(a)为PG1的电化学阻抗图,可以看出,在高频拥有较小的弧线,在低频拥有几乎垂直的直线,说明没有明显的扩散电阻。图7(b)为PG1的等效电路图,主要电阻有Rs (等效串联电阻)、Rct (电荷传递电阻)和Rw1 (瓦尔堡阻抗)和低频的斜线。从图中可以看出,在低频区,斜线与实轴的夹角接近90˚,说明材料在反应过程中比较符合理想的离子扩散情况。其中CPE为超级电容器中的恒相元件。

4. 结论

利用高分子作为碳源,加入葡萄糖作为诱导剂,KOH为活化剂,制备出了一种新型3D交联多孔碳材料,比表面积高达3165.67 m2 g−1,具有较高的孔体积(4.5 m2 g−1),独特的扩孔结构,有利于离子的吸附和传输。相较于Zhang,等人 [12] 利用蔗糖和氯化锌一步碳化法制备了多孔碳材料,但其比表面积只有1688 m2 g−1,具有较小的孔体积(1.5 cm3 g−1)。将其作为超级电容器的电极材料,在1 A g−1下具有较高的比电容。在20 A g−1的电流密度下循环10,000次,也还有66.2%的电容保持率,对比常规的活性炭材料,表现出优越的电化学性能和稳定性。