1. 引言

目前,我国高铁里程占世界2/3以上,动车组运行速度从200 km/h提高到350 km/h。然而,客流高峰期仍然会出现供给不足的情况,乘客对高铁旅行速度需求也仍在提高,故而需要研制400 km/h高速铁路。但时速400 km/h高速铁路列车仍处于试验阶段,无法进行实物试验分析,需结合列车仿真分析进行高铁线路与信号机布局等设计。

国内外学者对列车运行仿真做了大量的研究工作。P Howlett [1] 发现平直道路上的列车运行节能方案为依次采用最大牵引、巡航、惰行和最大制动,这种方法被称为“标准四阶段法”。钟世富 [2] 等和何桥 [3] 对动车组操纵策略等问题进行了探讨。毛保华 [4] [5] 等开发了一款通用列车运行模拟软件,并实现了列车运行的节能优化。王月仙 [6] 等基于高速动车组的自动运行控制模式,建立了高速动车组自动运行的ATP数学模型。何桥 [7] 等和马少坡 [8] 等设计了CRH动车组牵引计算仿真系统框架,对系统开发的技术难点进行了探讨。唐金金 [9] 等根据高速铁路线路特性,构建线路3层节点网络模型,并提出了绳体模型与预制动推演算法,唐金金 [10] 等后续考虑绳体模型与质点模型结合,并采用预制动推演算法开发出高速列车运行仿真系统,平衡了列车运行仿真的计算速度和精度要求。吕希奎 [11] 等采用动车组特性曲线CAD矢量化方法开发了一套可以便捷获得牵引计算力数据的高速列车运行仿真软件。

当前,国内外主流的列车运行仿真软件有RailSys、北京交通大学开发的列车运行仿真软件GTMSS、中国铁道科学研究院研发的牵引计算软件等。然而,目前仿真软件均集中于对既有高速铁路列车运行过程进行仿真,存在参数固化如最高列车运行速度不超过350 km/h、列车运行控制方案不合理、通过能力反向检算功能不完善等不足。这导致在研究更高速度制式时,仿真分析结果会与列车实际运行结果存在偏差。因此,本文在既有高速铁路列车运行仿真软件的基础上,结合时速400 km高速铁路列车特征及线路设计对列车运行仿真的要求,设计出时速400 km高铁线路能力检算仿真系统。

2. 系统设计

2.1. 系统功能需求

时速400 km高铁线路能力检算仿真系统主要目的是通过输入列车和线路等数据,实现400 km/h速度等级层面的列车仿真运行计算,检算线路通过能力并得到能耗与时分等技术经济指标。具体来说,系统功能需求主要包括运行仿真与通过能力检算两方面。

1) 400 km/h速度等级单列车运行仿真及运行指标计算

系统可基于设定的节时、定时节能等操纵模式,仿真400 km/h速度等级列车在给定线路条件和停站方案下的运行过程,动态绘制并显示列车仿真运行过程中的速度–位移、时间–位移以及手柄位–位移等曲线,计算牵引能耗与区间运行时分等指标。

2) 400 km/h速度等级高速铁路线路通过能力检算

系统在给定线路信号布点方案情况下,对400 km/h速度等级列车进行牵引计算,得到牵引计算数据来实现间隔检算、制动检算以及电分相检算等功能。

2.2. 系统结构设计

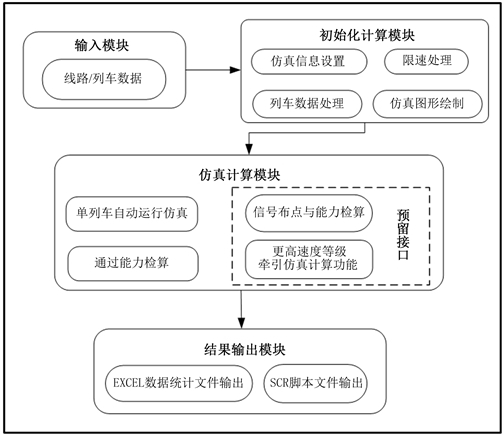

系统主要是基于运行相关基础数据来实现列车运行仿真和通过能力检算,最后输出结果。因此将系统划分为输入模块、初始化计算模块、仿真运行模块以及结果输出模块四部分,系统的框架结构如图1所示。

Figure 1. The frame structure of the system

图1. 系统框架结构

输入模块的作用是对线路信息、列车数据进行归类并集中管理,形成可供用户扩充、完善的数据库。初始化计算模块承接输入模块和仿真运行模块,主要作用是进行相关仿真参数设置、限速计算、列车数据处理和仿真界面绘制等。仿真运行模块是系统核心,主要实现列车运行仿真和通过能力检算两大功能,并预留信号布点自动优化和更高速度等级牵引仿真计算功能接口,为后续铁路研究设计做技术基础。结果输出模块可采用文件和图形两种形式输出仿真结果。

3. 系统功能实现

系统的主要功能为通过输入待仿真的线路和列车数据,设置起终点站、停站模式和检算功能参数,得到列车运行仿真曲线图及相关技术经济指标和通过能力检算结果。系统功能可划分为基础数据管理,列车运行仿真和通过能力检算。

3.1. 基础数据管理

基础数据管理模块包括线路数据和列车数据,主要实现对数据的导入、增加、删除、查找、修改功能,为后续的系统仿真提供基础数据。此外,基于既有仿真软件中将最高运营速度固定至350 km/h,不利于进行更高速度等级制式铁路研究,系统中将最高运营速度开放,供用户自行修改。

线路数据包括坡道数据、里程数据、曲线数据、桥梁数据、隧道数据、车站数据、电分相数据、限速数据、信号机/分界标数据和接触网支柱数据。系统对线路数据的编辑方式有图形化和表格式两种。图形化编辑是在线路数据管理的界面直接点击图形更改数据编辑,可以快速准确地进行小规模编辑;表格式编辑是从线路数据表格输入界面进行编辑,可以进行快速地大规模编辑。图形化的线路数据与表格中的线路数据的修改是同步进行的,只要修改一种类型,另外一种类型的数据会自动修改。

列车数据包括列车定义、动车组数据以及车辆数据。其中,列车定义包括列车名称及类型、牵引质量、列车长度、紧急制动距离、回转质量、列车定员、制动力使用系数等基本数据。此外,还需要定义列车的编组信息,包括动车组数据、牵引力使用系数以及车辆数据。动车组数据包括最高运营速度、起动牵引力及阻力、闸瓦类型、动车组制动曲线类型、阻力公式和特性曲线及电流曲线等。车辆数据包括车辆的自重、载重、长度、闸瓦类型、最高运营速度和阻力公式等。列车数据管理功能可实现列车数据的导入、移除、添加、保存及绘图功能,列车数据管理功能可编辑的基本信息数据包含列车长度、定员、质量、编组、基本阻力方程参数、最高运营速度等。对于列车特性曲线,系统存在单点式和表格式两种针对不同编辑规模的编辑方式。每种列车保存为一个独立的文件,使用时调用,编辑后保存,便于多用户共同管理。

3.2. 列车运行仿真功能

列车运行仿真功能根据对列车运行受力分析,建立运动方程,输出结果包括列车运行速度–位移、时间–位移以及手柄位–位移等曲线、牵引能耗与区间运行时分等技术经济指标。

3.2.1. 受力分析

高速铁路列车在运动过程中主要受到牵引力、阻力和制动力。其中牵引力和制动力分别在牵引工况和制动工况才会存在。

1) 牵引力

列车在各时刻的牵引力可根据列车牵引特性曲线计算得到,牵引特性曲线是一条牵引力与速度关系的变化曲线,可根据厂家提供的数据录入仿真系统。根据动车组类型,牵引力的计算分有级和无级两种情况。对于有级牵引,中间手柄位的数据需要采用线性插值法计算。根据列车牵引特性曲线图查出距离当前手柄位k最近的两个手柄i和j在距离当前速度v最近的2个速度v0和v1下的牵引力(fi0, v0)、(fj0, v0)、(fi1, v1)、(fj1, v1),然后根据线性插值法计算相应的牵引力fk,计算公式如下:

(1)

对于无级牵引,动车组操作没有手柄位之分,牵引力按列车牵引特性曲线外包线乘以牵引力使用系数取值。

2) 阻力

为提高仿真精度,将列车刻画为质量带,考虑列车长度对附加阻力的影响。在列车经过变曲率点和变坡点时列车的受力为渐变过程,这更能反映出列车的运行和受力真实情况。高速列车的运行阻力主要是包括基本阻力和附加阻力。单位基本阻力

、单位附加阻力

以及总阻力

的计算公式如下:

(2)

(3)

(4)

式中:

为列车速度,a、b、c为与列车有关的常数;

为单位坡道附加阻力,

为单位曲线附加阻力,

为单位隧道附加阻力;M为列车质量,g为重力加速度。

3) 制动力

高速列车制动时采用基于减速度的电–空联合制动方式,优先采用电制动,当电制动不足时由空气制动补偿,低速时直接转入空气制动。在高速列车运行仿真过程中,根据制动手柄位和列车当前运行速度确定制动减速度,并以此计算列车总制动力,而后计算动车组在当前速度下的电制动力,总制动力与电制动力之差为空气制动力。

3.2.2. 运动方程

列车实时加速度 的计算公式如式(5)所示:

(5)

式中:

为旋转质量系数;M为动车组计算质量包括自重和载重。

计算出列车加速度后,列车第t时间步长下的运行速度与位移计算如下:

(6)

(7)

式中:

和

分别为第t个时间步长和第t+1个时间步长的初速度;

为时间步长;

和

分别为列车在第t个时间和第t+1个时间步长下的列车位置。为提高仿真精度,本系统的列车操纵策略采用ATO最为常见的“牵引–巡航–惰行–制动”的操纵策略。当列车起车或在低限速到高限速的过渡地段,采用牵引工况;当限速较为稳定时,采用巡航工况;列车在即将进站前且区间运行时分有裕量时则采用惰行工况;当列车进站时或在高限速到低限速的过渡地段,则采用制动工况。

3.3. 通过能力检算

通过能力检算包括区间通过能力检算和车站通过能力检算。其中区间通过能力用列车区间追踪间隔时间表示,车站通过能力用列车到达间隔时间、列车出发间隔时间和车站通过间隔时间中的最大者表示。由于我国高铁均采用准移动闭塞信号系统,系统中通过能力计算公式均以准移动闭塞方式为基础得到。此外,基于既有仿真软件通过能力反向检算功能存在不足,系统对反向检算功能进行优化,并完善了电分相反相检算功能。

3.3.1. 区间通过能力检算

区间追踪间隔是用列车区间追踪最小距离,除以追踪运行的平均速度,附加人和设备的反应时间求得。最小间隔距离由后方追踪列车制动距离、车载ATP防护曲线长度、列车长度、闭塞分区长度组成。区间追踪列车间隔的计算公式为:

(8)

式中:

为区间追踪运行距离,

为人和设备的反应时间;

为车载ATP防护曲线长度;

为安全防护距离;

为列车长度;

为闭塞分区长度;

为前后列车间隔距离内列车平均运行速度。

3.3.2. 车站通过能力检算

1) 车站出发间隔时间

车站出发间隔是指前行列车从起始站发车时起,至由该站向同方向再发出另一列车时的最小间隔时间。一般是由列车从发车到出清第一离去区段的时间与办理后方列车出发作业的时间组成。车站出发间隔的计算公式为:

(9)

式中:

为出站信号机到出站岔区的距离,

为出站岔区到出站第一离去信号的距离,

为车站办理列车发车作业时间。

2) 车站到达间隔时间

车站到达间隔是指从前行列车到达车站时起,至同方向后行列车到达该站时的最小间隔时间。在列车尾部进入停车股道后,列控系统即可开始对咽喉区内的道岔发出解锁指令,并安排后续列车进路。车站到达间隔的计算公式为:

(10)

式中:

为车站办理列车到达作业时间。

3) 车站通过间隔时间

车站通过间隔是指从前行列车通过车站时起,至同方向后行列车通过该站时的最小间隔时间。根据CTC设备特点,需在前方列车通过车站并且出清第一离去区段后才可以办理后方列车的通过作业,在这之前后车以车站入口附加一定防护距离为追踪目标点。车站追踪列车间隔的计算公式为:

(11)

4. 案例分析

选用某高速铁路实际运营线路部分区间和动车组1及动车组2作为研究对象,其中动车组1是最高运营速度为350 km/h的动车组,动车组2是最高运营速度为400 km/h的动车组。通过本系统仿真得到动车组1和动车组2在各自最高速度下的运行能耗和时分,结果见表1。动车组由350 km/h提速至400 km/h,区间运行时分压缩6%,能耗增长3.5%。

Table 1. Index results of train operation simulation

表1. 列车运行仿真运行指标结果

利用通过能力检算功能得到动车组1和动车组2在不同最高速度下的通过能力检算结果,结果见表2。相比于350 km/h动车组,400 km/h动车组区间追踪间隔增长13.3%,车站通过间隔增长3.3%,车站出发间隔下降2.7%,车站到达间隔下降3.3%。这是因为运营速度提高后,制动距离会相应变长从而增大区间追踪间隔与车站通过间隔,而在列车进、出站过程中速度需低于道岔侧向允许通过速度,在低速运行条件下,因400 km/h列车牵引制动性能更好,车站到达与出发间隔更小。

Table 2. Results of passing ability check

表2. 通过能力检算结果

5. 结论

本文设计开发了一套时速400 km高铁线路能力检算仿真系统,该系统可以进行列车运行仿真,输出能耗与时分等指标并检算通过能力。基于既有高铁线路,通过对比分析400 km/h动车组与350 km/h动车组在同一线路上的运行仿真指标与通过能力检算结果可知动车组由350 km/h提速至400 km/h,区间双向运行时分压缩6%,双向运行能耗增长3.5%;区间追踪间隔和车站通过间隔分别增长13.3%与3.3%,车站出发间隔和到达间隔分别下降约2.7%与3.3%。

基金项目

国家自然科学基金项目(71971016)。