1. 引言

沙尘暴是起源于干旱半干旱和荒漠化地区的一种灾害性天气,是指大风把地面上大量沙粒和尘埃卷起,从而使空气变得浑浊,水平能见度明显下降的恶劣天气现象 [1]。沙尘暴不仅带来人畜伤亡和财产损失,还会造成很严重的大气环境恶化并且会加快土地荒漠化。随着人类对自身生存环境的关注和环境意识的提高,沙尘暴越来越受到社会各界的重视。

新疆和田地区是全国沙尘暴频发地区之一,位于塔里木盆地的南缘,东经77˚E~84˚E,北纬34˚N~39˚N。西、北、东三面被世界第二大沙漠即塔克拉玛干大沙漠包围着,全地区总面积为24.78万平方公里,其中沙漠戈壁占63%,山地占33.3%,绿洲面积仅占3.7%。七县一市均处于被沙漠包围或半包围状态。受沙漠气候影响,每年春夏两季常遭受风沙肆虐,风沙中含尘量极高,全地区有荒漠化土地面积278.35万km2,其中土地沙漠化面积274.44万km2,土壤盐碱化面积3.91万m2。另外,由于全球变暖、气候异常的影响,和田地区干旱和暖冬现象日益加剧。近年来每年的2~5月,和田地区气温普遍偏高,土壤解冻时间提前。偏高的气温加速土壤水分的蒸发,使原本干旱的土质更加疏松,一起大风便容易扬尘;土地沙漠化也为强沙尘暴的形成提供了物质基础 [2] [3] [4]。

和田地区的强沙尘暴天气按冷空气的移动路径可以分为5种类型 [5]:一为西北入侵型:这类沙尘暴主要是由于来自西北方的冷空气在巴尔喀什湖附近,来自于极地的冷空气,不断南下,在乌拉尔山形成一个高压脊,脊前形成一支较强的西北气流。冷空气沿脊前偏北气流不断南下,使巴湖槽不断加强。地面冷高压中心在盆地西北方向,随着巴湖槽的东移,冷空气从西北方向进入进南疆盆地。二为西侵型:这类沙尘暴主要是由于来自西方的冷空气东移到中亚一带,冷空气在帕米尔堆积,随着中亚槽或南支槽的东移,冷空气进入南疆盆地。三为北翻山型:这种类型较少,这是地面冷高压在天山北侧堆积,与之配合的是巴尔喀什湖横槽,冷空气沿乌拉尔山脊前偏北气流南下,使横槽加深加强,随着横槽转竖,在天山北侧堆积的冷空气进入南疆盆地。四为东灌型:这类型的沙尘暴由于地面冷空气的强度不强无法翻越天山,沿天山北侧东移至东疆一带进入南疆盆地,有时在500 hPa高空图中,影响北疆的低槽东移到东疆北部,也会形成东灌型天气,若地面冷高压和高空槽同时存在,东灌天气就强一些。这种类型的天气对民丰影响较大,而到了和田往往就变成浓浮尘天气了。五为局地热低压发展型:这种类型的沙尘暴是由于春夏季沙漠腹地白天升温较快,在南疆盆地内形成热低压,地面图中,盆地外无冷高压中心,高空500 hPa若有槽东移,就会形成沙尘暴天气。

刘海涛等 [6] 对和田地区沙尘暴天气的时空分布特征进行了研究。田庆明等 [7] 对强沙尘暴天气高空温湿风结构和大气稳定度进行了分析。刘彩红等 [8] 对一次区域性强沙尘暴天气过程成因做了分析。本文在前人工作的基础上,从天气背景及天气形势等方面分析了此次沙尘天气的成因,并进一步作了物理量诊断(涡度、散度、温度平流等),讨论大气稳定度,高空急流与沙尘暴发生发展的关系,对认识此类沙尘暴的成因和发生发展机制有一定意义,也为今后的沙尘天气预报提供一定的思路和参考。

2. 天气实况及灾情

2010年3月12日,新疆和田地区发生了继2000年以来首次范围极大,突发性强,沙尘强度强,能见度极差的强沙尘暴天气。3月12日14时左右(表1),冷空气从中亚翻越帕米尔高原进入南疆沿塔里木盆地东移,14时35分皮山县最先出现了沙尘暴,沙尘暴持续了54 min,极大风速为15.6 m∙s−1,风力6级,最低能见度为20 m。随着冷空气向东推进,16时57分墨玉县出现了沙尘暴,持续时间为2小时37分钟,极大风速为19.2 m∙s−1,风力为5级,最低能见度20 m。随后到17时08分时沙尘暴来到了和田市,持续了3小时左右,极大风速为18.8 m∙s−1,风力5级,最低能见度0 m。随着冷空气不断向东推进,17点33分至23点22分,洛浦、策勒、于田和民丰县陆续出现了沙尘暴,平均风力为6~8级,最低能见度均为0 m。13日02时左右冷空气完全灌入盆地,和田地区沙尘天气基本结束各地转为浮尘天气。

本次沙尘暴天气来势凶猛,导致和田地区交通、电力、通信中断,地膜、塑料大棚等农业设施严重受损。受这次沙尘暴天气的影响,在全地区范围内22,903户76,283人受灾,农作物受灾面积3428.3公顷,刮倒树木3296棵,损坏大棚草帘5557个,死亡牲畜2头,倒塌房屋9户10间,损坏房屋5间,倒塌畜圈9间,刮倒电线杆5个,全地区直接经济损失2150.8万元。强沙尘暴天气出现前,也即3月12日17时以前,TES (总悬浮颗粒物)、PM10 (可吸入颗粒物)、沙尘总浓度、降尘量均未超过国家环境空气质量3级标准,强沙尘暴天气出现后(3月12日17时08分以后),TES为12.442 mg∙m−3,超过国家环境空气质量3级标准24.9倍,PM10为9.57 mg∙m−3,超标38.3倍,沙尘总浓度为9.939 mg∙m−3,超标39.8倍,降尘量为149.915 g∙m−2,超标29倍,突然变浊的空气对和田各族人民的身心健康特别是眼、鼻、喉、呼吸道和肺部造成很大的危害。

Table 1. Weather situation of severe sandstorm in Hotan on March 12, 2010

表1. 和田地区2010年3月12日强沙尘暴天气实况表

3. 资料与方法

3.1. 资料来源

分析中所用的资料为2010年3月12~13日新疆和田地区气象台常规气象观测资料及地面加密观测资料,美国NCEP/NCAR提供的每6 h一次的1˚ × 1˚再分析资料。该次沙尘暴灾情取自新疆省气象决策服务中心气象灾情快报。

3.2. 研究方法

根据现代天气分析理论,应用MICAPS系统分析了新疆沙尘暴的环流形势的变化特征、地面气压场变化特征和地面气象要素变化特征。应用具有气象数据分析功能强、地图投影坐标丰富、高级编程语言使用容易、图形显示快速、已成为国内外气象数据显示的标准平台的Grads绘图软件对该次强沙尘暴天气的涡度、散度、垂直速度等物理量场的空间分布进行绘制,利用天气诊断方法对各物理量场的空间分布特征进行了分析。

4. 沙尘暴过程的影响系统

4.1. 天气背景与环流形势

极涡是造成强冷空气爆发的重要天气系统,北半球极涡偏强时,冷空气爆发过程中会造成大风天气并在合适的地表及层结条件下导致沙尘暴的发生 [9]。对2010年3月上半旬北半球高空形势场进行分析,重点分析极涡强度和位置的变化,有利于了解这次沙尘暴天气过程发生前期的环流背景。分析结果表明,极涡强度比较强,这有利于极涡中心分裂的冷空气不断南下侵袭我国,为沙尘暴天气的爆发提供了有利的环流背景条件。北半球100 pha高空图上(图略)极涡为单极型并偏向东半球,中心位于东西伯利亚,极涡底部为宽广的超长波槽区,欧亚大陆受超长波槽控制。北半球500 hP高空,欧亚大陆为两槽一脊型,宽广的高压脊位于乌拉尔山附近,新疆位于脊前,受西北气流控制。3月12日极涡分裂为两个中心,一个仍在东西伯利亚附近,另一个则位于新地岛附近,形成了偶极型环流。这说明北半球环流形势发生明显调整,新地岛附近的强冷空气爆发向南侵袭,从而造成南疆和田地区本次强沙尘暴天气。

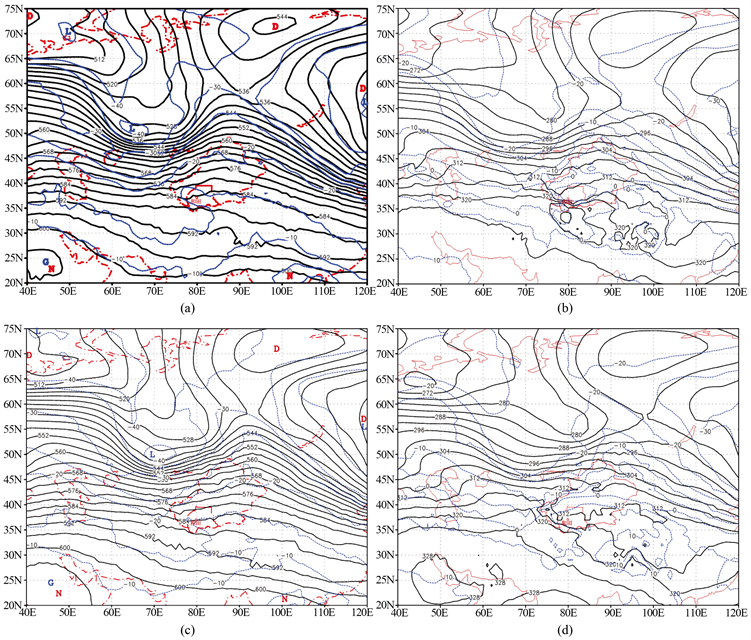

3月12日08时500 hPa (图1(a)),欧亚大陆中高纬为两脊一槽型,两个高脊分别位于黑海以北以及巴尔喀什湖以东,两脊之间为一深厚槽区,位于咸海和巴尔喀什湖之间,槽底和槽前等高线非常密集,槽后等温度线和等高线存在一定夹角,有一定的冷平流。东部脊的脊前有一定的暖平流,脊不断加强发展,由于它的阻挡作用,西部脊位置少动,脊前西北气流引导新地岛附近冷空气不断南下,在乌拉尔山附近堆积加强,形成较深厚的高空冷槽和冷中心,冷中心强度达到−40℃;12日14时500 hPa (图1(c)),在脊前西北气流引导下冷空气向东南爆发,低槽向东移动至巴尔喀什湖西侧,强冷中心仍维持−40℃;12日20时500 hPa (图1(e)),低槽继续向东移动,槽线位于巴尔喀什湖,−40℃的冷中心与其配合,槽后仍有一定的冷平流,槽底和槽前等高线非常密集,和田区域即处在槽底西风大值区里。

3月12日08时700 hPa (图1(b)),欧亚大陆中高纬为两脊一槽型,与500 hPa形势相似,低槽位于咸海和巴尔喀什湖之间,槽后冷中心强度达−28℃,槽底等温线密集,为强锋区,且温度槽明显落后于高度槽,具有斜压不稳定结构,有利于槽的加深发展;12日14时700 hPa (图1(d)),等温线仍非常密集,高空图上锋区明显,并移到巴尔喀什湖西侧并再度加强,温度场与高度场交角很大,表明槽将继续发展加强,此时和田位于锋区底前部;12日20时700 hPa (图1(f)),冷中心和强锋区向东移动,已完全进入到和田区域,强锋区范围扩大,强度加强,南疆西部最大风速达22 m∙s−1。

综上分析,冷涡及强锋区是这次新疆和田区域强沙尘暴天气的主要天气系统。过程中,新地岛附近的冷空气堆随着脊前西北气流不断分裂南下,在乌拉尔山附近堆积形成冷槽和强锋区,槽后温度场落后与高度场,有强烈的冷平流,槽不断加深发展,500 hPa冷中心强度达到−40℃,冷中心底部等温线非常密集为强锋区,冷槽和强锋区不断向东南方向移动最终影响和田地区,带来本次强沙尘暴天气。

Figure 1. Geopotential height fields at 500hPa (left) and 700hPa (right) on March 12, 2010 (black solid line is contour line, unit: dagpm, blue dotted line is isotherm, unit: ˚C). (a) and (b) at 08:00 BT 12 March 2010; (c) and (d) at 14:00 BT 12 March 2010; (e) and (f) at 20:00 BT 12 March 2010

图1. 2010年3月12日500 hPa (左)和700 hPa (右)位势高度场(图中黑色实线为等高线,单位:dagpm,蓝色虚线为等温线,单位:℃) (a)和(b) 12日08时;(c)和(d) 12日14时;(e)和(f) 12日20时

4.2. 地面气压场变化

3月12日08时(图2(a)),蒙古国附近为强大的反气旋控制,其范围广大,高压中心分裂为两个,分别位于贝加尔湖西南侧和东南侧,位于其西南侧的高压中心位于110˚E附近,中心强度为1032.5 hPa,同时亚洲大陆西侧还有一个强冷高压中心,位于咸海附近,其冷高中心达1035 hPa。新疆就处在两个高压之间的低压带中,此时和田地区正受热低压控制,中心强度为1007.5 hPa,和田地区为弱的负三小时变压,三小时变压达−1 hPa;12日11时,咸海附近冷高压强度加强,中心强度增强为1037.5 hPa,并东移至咸海以东,其前部冷锋也迅速东南下,到达北疆天山一带,和田地区仍为热低压控制,于是在和田附近形成了由西北指向东南的气压梯度,高压中心和低压中心之间等压线密集,冷锋前后气压差达到30 hPa;12日14时(图2(b)),高压中心移至巴尔喀什湖附近,强度仍然维持1037.5 hPa,冷高压前部冷锋东南移进入新疆,同时南疆盆地和田热低压加强发展,中心气压降至1002.5 hPa,冷锋附近等压线更为密集,锋区前后气压差进一步增强,达35 hPa,位于冷锋前的和田地区负变压增强,三小时变压达3.2 hPa,锋后三小时变压最大为莎车站,达2.6 hPa,由于冷高压的入侵,此时位于和田西侧的皮山、叶城、泽普、莎车等上游测站出现沙尘天气;12日17时,冷空气翻越天山山脉进入南疆盆地,在西北气流的影响下,南疆西北侧大部分地区已出现沙尘暴天气,皮山、洛浦的最低能见度降为0 m,墨玉的最低能见度降为20 m,此时和田站的海平面气压为999.4 hPa,与上游180公里处的皮山站气压差达9.6 hPa,和田及其以东地区仍处在负三小时变压区中;12日20时(图2(c)),冷高压及冷锋已移至和田地区,在其影响下,和田全境为正三小时变压所控制,和田三小时变压达6.3 hPa,此时和田区域出现强沙尘暴天气,策勒、于田、民丰等地最低能见度降为0 m,出现6级大风;13日02时(图2(d))以后地面冷高压和冷锋强度减弱,东移出和田,本次强沙尘暴天气结束。

4.3. 地面气象要素变化特征

胡泽勇等 [10] 在沙尘暴过境时地面气象要素演变特征研究时指出,沙尘暴来临之前,地面为热低压所控制,空气呈干热状态,这有利于把大量沙尘扬起。在沙尘暴过境时和过境后,地面为高压控制。分析此次沙尘暴过程中和田单站地面气象要素演变情况(图3),可以发现:

Figure 2. Surface sea level pressure field from March 12 to 13, 2010 (unit: HPA). (a) At 08:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT13 March 2010

图2. 2010年3月12日~13日地面海平面气压场(单位:hPa)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

3月12日沙尘暴发生前(14时~17时),午后14时气温为22℃左右,到17时沙尘暴爆发时气温突然升高至27℃,与此同时,沙尘暴爆发前相对湿度降低明显降低至7%左右,和田本站地面气压降为851.8 hPa,这表明和田地区地面受热低压控制,近地面空气处于暖干状态,这对于沙尘天气非常有利。

沙尘暴发生时(17时~20时),地面气温由27℃开始明显下降至23℃,下降了4℃,相对湿度由7%增至17%,增加了10%,气压开始逐渐上升,风速由3.8 m∙s−1突然增大至9.2 m∙s−1,本站能见度由15 km骤降至0 km,PM10 (可吸入颗粒物)由无突增至10.00 mg∙m−3。

沙尘暴结束后,和田站气温降至17℃,本站地面气压上升至23%,增加了6%,相对湿度上升至854.3 hPa,增加了2.5 hPa。之后随着冷高压和冷锋逐渐并东移出境,和田本站地面气压不断上升,风速也不断减小,能见度逐渐好转。通过以上分析可以看出,春季沙尘暴过境时,往往造成气压猛升,气温骤降,相对湿度增加,风速突增等基本气象要素特征。

Figure 3. Evolution of surface meteorological elements at Hetian single station on March 12, 2010

图3. 2010年3月12日和田单站地面气象要素演变图

5. 物理量场分析

5.1. 风场变化分析

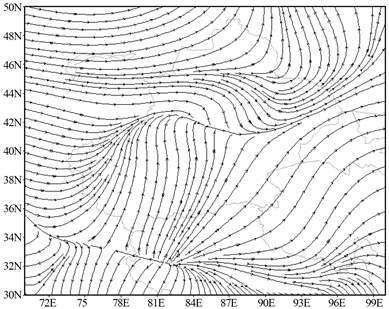

高空急流是影响沙尘暴形成的重要因子 [11] [12] [13] [14]。12日14时(图4),200 hPa高空存在南北两支西风急流,北支急流位于45˚N附近,急流轴上存在两个急流中心,位于新疆北部的急流中心值为48 m∙s−1,位于我国东北地区的急流中心值为48 m∙s−1,南支急流位于低纬27˚N附近,急流强度很强,中心最大风速达60 m∙s−1。

12日08时,500 hPa及其以上和田地区上空时偏西气流,急流中心位于200 hPa附近。700 hPa和田地区流场上出现气旋式弯曲,850 hPa (图5)出现闭合低压中心,和田地区为一热低压控制。由此可见,和田地区高低空之间存在强烈的风切变,切变主要发生在500 hPa和700 hPa之间。

Figure 4. Wind speed distribution map of 200 hPa at 14:00 BT 12 March 2010; (wind speed ≥ 40 m∙S−1 in color filling area)

图4. 12日14时200 hPa风速分布图(彩色填充区为风速 ≥ 40 m∙s−1)

Figure 5. Flow field at 850 hPa at 08:00 BT 12 March 2010 (unit: m∙s−1)

图5. 12日08时850 hPa流场图(单位:m∙s−1)

沿着沙尘暴中心79˚E对风速作经向剖面分析。12日08时(图6(a)),高空急流位于250~300 hPa之间,49˚N附近,中心风速为57 m∙s−1,急流中心下部不断有动量下传,850 hPa风速增加至20 m∙s−1,达到急流标准,沙尘暴区位于高空急流右侧;12日14时(图6(b)),急流范围扩大,向低层和低纬延伸,急流中心仍位于250~300 hPa之间,同时南移至47˚N附近,中心风速有所减小,变为51 m∙s−1,200 hPa急流区向低纬伸展,和田上空风速增大,高层动量下传增强,高空急流下方低层850 hPa风速增加至24 m/s,和田地区低层风速也明显增大;12日20时(图6(c)),高空急流明显南移,纬向宽度扩大,急流中心位于200~400 hPa,41˚N~48˚N之间,中心风速明显减小,变为39 m∙s−1,动量下传有所减弱,低层风速减小;13日02时(图6(d)),高空急流中心进一步南移,范围缩小,急流中心位于250~300 hPa之间,42˚N附近,中心风速再次增大为45 m∙s−1,和田地区低层风速明显减小。

综上可知:本次沙尘暴发生在高空急流右侧,沙尘暴来临前,高低空之间存在强烈的风速、风向切变,使大气不稳定状态加剧,高空急流的存在使得高空动量下传,进而引起低层风速增加,为沙尘暴天气的形成提供了有利条件。

Figure 6. Meridional vertical section of wind speed along 79˚E passing through the dust storm center (unit: m∙s−1). (a) At 8:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图6. 过沙尘暴中心沿79˚E风速的经向垂直剖面图(单位:m∙s−1)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

5.2. 动力条件分析

5.2.1. 涡度场和涡度平流场

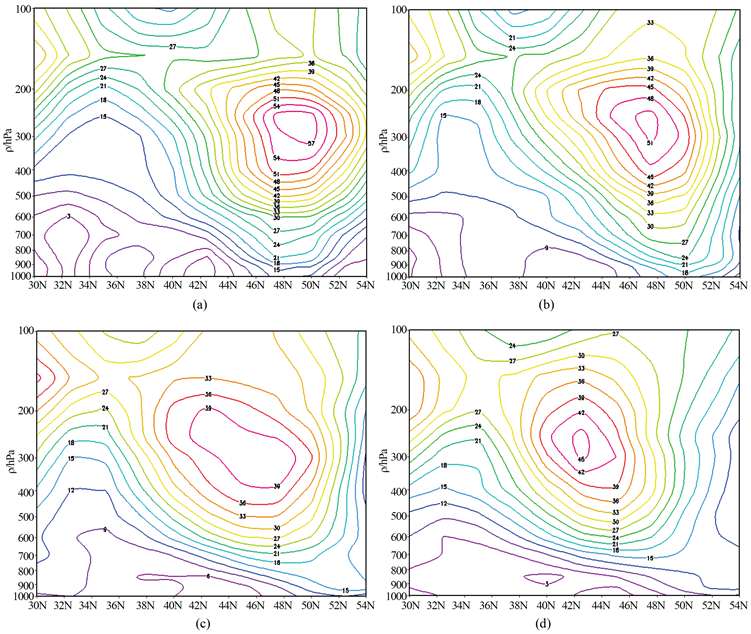

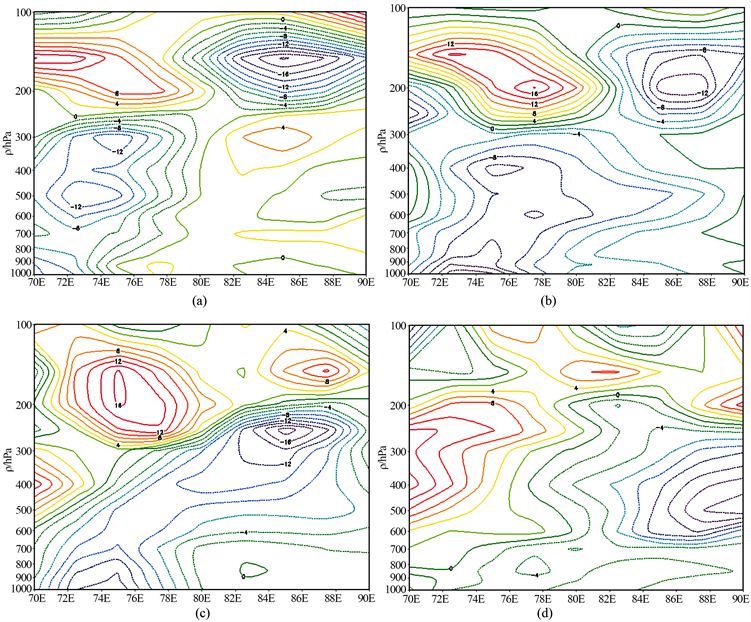

图7为沿37˚N涡度纬向剖面图。12日08时(图7(a)),涡度在垂直方向上从低层到高层表现为明显的“正–负–正”分布,即低层700 hPa以下和高层150 hPa以上为正涡度区,700~200 hPa为大片负涡度区。和田地区低层有一个正涡度大值中心,位于78˚E,850 hPa附近,中心强度为1.5 × 10−5 s−1,对应850 hPa上的气旋式涡旋,和田上空500 hPa为负涡度,对应巴尔喀什湖东侧高脊;12日14时(图7(b)),由于低层冷高压向东南方向移至新疆境内,因此和田西侧地区大气低层变为负涡度区,低层正涡度区经向范围缩小,但和田地区仍为正涡度所控制,且垂直方向上向上发展至600 hPa,正涡度中心数值也增大为2 × 10−5 s−1,表明和田低层仍为热低压所控制,且热低压发展增强,对流层中上层由于贝加尔湖西侧高脊西移,因此位于200~300 hPa之间的负涡度中心也向西移动至84~88˚E之间;12日20时(图7(c)),随着地面冷高压和冷锋到达和田地区,低层正涡度区垂直方向上范围明显缩小,且正涡度区进一步向东移动,和田地区低层正涡度减弱为1 × 10−5 s−1;13日02时(图7(d)),随着系统的进一步东移,低层正涡度区进一步向东收缩,77˚E以西500 hPa以下直至地面全部为负涡度,地面冷高压和冷锋移出和田地区,本次沙尘暴天气结束。

Figure 7. Zonal vertical distribution of 37˚N vorticity across sandstorm Center (unit: 10−5 s−1). (a) At 8:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图7. 过沙尘暴中心沿37˚N涡度的纬向垂直分布图(单位:10−5 s−1)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

图8为500 hPa涡度平流图。12日08时(图8(a)),在95˚E,37˚N附近有一个涡度平流正值中心,和田上空500 hPa涡度平流为零;12日14时(图8(b)),冷槽位于黑海和巴尔喀什湖之间,巴尔喀什湖位于槽前,有强烈的正涡度平流,中心数值为4 × 10−9 s−2;12日20时(图8(c)),由于低槽移至巴尔喀什湖附近,因此槽前正涡度平流主要位于新疆北侧地区;13日02时(图8(d)),槽仍位于巴尔喀什湖附近,经向度加大,和田地区位于槽前,500 hPa为弱的正涡度平流,数值为1 × 10−9 s−2。综上可见,本次过程中,由于500 hPa和田地区位于巴湖槽底部,盛行西风气流,因此涡度平流较弱,接近零。

Figure 8. Vorticity advection chart of 500 hPa on 12th (unit: 10−9 s−2). (a) At 8:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图8. 12日500 hPa涡度平流图(单位:10−9 s−2) (a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

5.2.2. 散度场

图9为沿37˚N散度纬向剖面图。12日08时(图9(a)),和田地区对流层中层500 hPa以下均为散度负值区,垂直方向上有两个散度负值中心,分别位于600 hPa和地面,中心数值均为−1.5 × 10−5 s−1,表明和田地面为热低压控制,500 hPa以下低层均存在气旋式环流,有水平气流的辐合,和田上空250 hPa以上为散度正值区,有水平气流的辐散,这样低层辐合高层辐散的流型配置有利于上升运动的发展,为沙尘天气的发生提供有利条件;12日14时(图9(b)),低层冷高压和冷锋向东南方向移至新疆境内,和田西侧地区大气低层变为辐散区,低层负散度区范围缩小,和田地区500 hPa以下为散度负值区,中心略有增强,变为−1.8 × 10−5 s−1,位于地面附近,高层散度正值区范围缩小,位于和田上空500~300 hPa之间,表明此时仍维持低层辐合高层辐散的流场;12日20时(图9(c)),高层气流辐散区范围明显扩大,强度也增强至1.5 × 10−5 s−1,和田低层仍为水平辐合区,散度分布的范围和强度变化都不大;13日02时(图9(d)),和田地区低层散度辐合区强度减弱,说明冷高压的到达使得水平辐合减弱,300~600 hPa之间为辐合区,辐合中心位于400 hPa附近,强度略有减弱,为1.2 × 10−5 s−1。

Figure 9. Zonal profile of 37˚N divergence across sandstorm Center (unit: 10−5 s−1). (a) At 8:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图9. 过沙尘暴中心沿37˚N散度的纬向剖面图(单位:10−5 s−1)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

5.2.3. 垂直速度场

无论是上升运动还是下沉运动,都有可能产生沙尘暴:低层辐合高层辐散的流场配置,可形成抽吸作用,在近地面形成大风和沙尘暴,而强的下沉运动可引起高层动量下传有利于沙尘暴的产生 [11]。图10为沿37˚N垂直速度纬向剖面图。12日08时(图10(a)),和田地区对流层中层500 hPa以下为显著的下沉运动区,大值中心位于近地面,中心强度为7 × 10−4 hPa∙s−1,其上500~150 hPa之间为上升运动区,上升运动数值较小,为−1 × 10−4 hPa∙s−1;12日14时(图10(b)),和田地区低层700 hPa以下仍为下沉运动,中心强度有所减弱,变为5 × 10−4 hPa∙s−1,其上500 hPa附近有一个范围较小的上升运动区,中心强度为−1 × 10-4 hPa∙s−1;12日20时(图10(c)),和田从地面到高空150 hPa全部为较强的上升运动,上升运动中心在和田东侧,位于88˚E附近;13日02时(图10(d)),垂直速度分布发生很大变化,对流层700 hPa以下全部为下沉运动,300~700 hPa之间为上升运动。

Figure 10. Zonal profile of vertical velocity along 37˚N passing through the dust storm center (unit: 10−4 hpa∙s−1). (a) At 8:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图10. 过沙尘暴中心沿37˚N垂直速度的纬向剖面图(单位:10−4 hPa∙s−1)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

5.3. 热力条件分析

5.3.1. 温度平流场

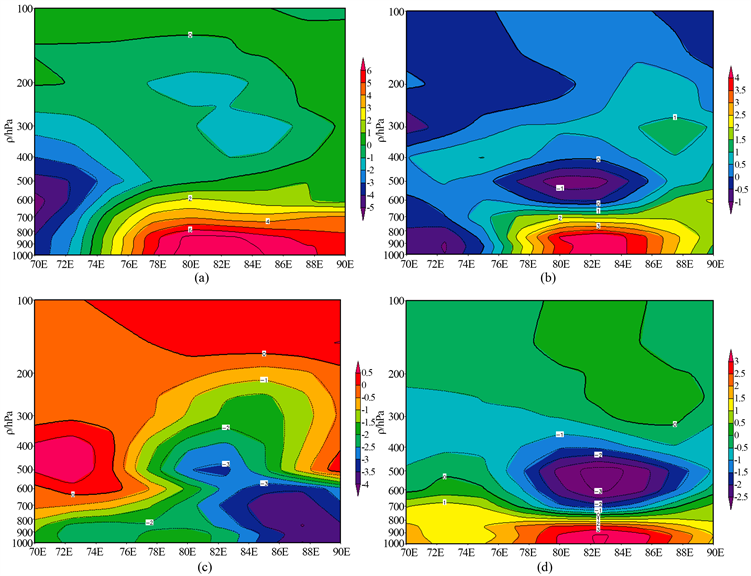

图11为沿37˚N温度平流纬向剖面图。12日08时(图11(a)),图上有两个明显的负值中心,一个位于高层150 hPa,85˚E,中心强度较强,为−16 × 10−3 K∙s−1,另一个位于对流层中高层,72˚E~76˚E,对应巴尔喀什湖西侧低槽槽前的冷平流,其中心分裂为两个,分别位于300 hPa和500 hPa附近,中心强度均为−12 × 10−3 K∙s−1,和田200 hPa以下基本为暖平流区;12日14时(图11(b)),温度平流分布变化较大,对流层300 hPa以下全部为冷平流所控制,冷平流中心数值为−8 × 10−3 K∙s−1,300 hPa以上82˚E以东为冷平流,中心强度为−12×10−3 K∙s−1,以西为强烈的暖平流,中心强度为16 × 10−3 K∙s−1;12日20时(图11(c)),温度平流分布为明显的上正下负,冷平流中心位于85˚E,250 hPa附近,中心强度为−16 × 10−3 K∙s−1,且冷平流中心随高度明显向东倾斜,暖平流中心有两个,分别位于87˚E,150 hPa以及75˚E,150~200 hPa,后者强度较强,为16 × 10−3 K∙s−1;13日02时(图11(d)),图上冷暖平流分布基本上为东北西南向,东南部为冷平流区,西北部为暖平流区,和田上空200 hPa以下均为冷平流。通过温度平流分析可看出,沙尘发生前,和田低层为热低压控制,有一定的暖平流,沙尘发生时和发生后,地面冷高压移入和田,和田对流层中下层均为明显的冷平流,冷平流与低层气压系统时空变化一致。

Figure 11. Zonal profile of temperature advection along 37˚N across the center of sandstorm (unit: 10−3 k∙s−1). At 08:00 BT 12 March 2010; (b) at 14:00 BT 12 March 2010; (c) at 20:00 BT 12 March 2010; (d) at 02:00 BT 13 March 2010

图11. 过沙尘暴中心沿37˚N温度平流的纬向剖面图(单位:10−3 K∙s−1)。(a) 12日08时;(b) 12日14时;(c) 12日20时;(d) 13日02时

5.3.2. 假相当位温

假相当位温具有保守性质,当大气中

,大气层结为对流不稳定,θse大值区为高能量区,容

易发生强对流天气,等θse线密集区为能量锋区。地面气旋上空对应的高假相当位温区是导致气旋发展的重要热力因子,也是影响沙尘天气发生的主要热力因子 [15] [16] [17] [18]。

从12日08时1000 hPa假相当位温分布图上可以看到(图略),整个南疆为高假相当位温区,θse大值中心正好位于和田,中心数值高达144 K,中心周围等θse线非常密集,说明沙尘来临前,和田地区处于不稳定状态,热力条件较理想。从沿着区域中心和田站(37˚N, 79˚E)做的12日08时经向和纬向垂直剖面图中明显可看出(图12),和田地区925 hPa以下θse值明显偏大,等θse线非常密集,说明该地处于能量高

值区,为能量锋区,且和田地区经度范围内,800 hPa以下大气为

,说明低层大气处于对流不稳

定状态,很容易在被扰动触发后,形成很强的上升运动,爆发对流天气。

Figure 12. The vertical section along 79˚E pseudo equivalent temperature longitude (a) and 37˚N pseudo equivalent temperature latitude (b) passing through the sandstorm center at 08:00 BT 12 March 2010; (unit: k)

图12. 12日08时过沙尘暴中心沿79˚E假相当位温经向垂直剖面图(a)和沿37˚N假相当位温纬向垂直剖面图(b)。(单位:K)

6. 结论

通过对2010年3月12日沙尘暴天气过程分析得出以下结论:

1) 这次沙尘暴天气历时较短,来势猛,突发性强。分析沙尘暴发生前期的环流背景显示,3月上旬极涡较往年偏强,并偏向东半球,这有利于极涡中心分裂的冷空气不断南下侵袭我国,为沙尘暴天气的爆发提供了有利的环流背景条件,3月12日极涡分裂为两个中心,说明北半球环流形势发生明显调整,新地岛附近的强冷空气爆发向南侵袭,从而造成南疆和田地区本次强沙尘暴天气。巴尔喀什湖附近冷涡及强锋区是这次新疆和田区域强沙尘暴天气的主要天气系统。

2) 沙尘来临前,和田地区地面受热低压控制,近地面空气处于暖干状态,这对于沙尘天气非常有利。之后随着地面冷高压和冷锋不断东移,和田地区形成很强的气压梯度,沙尘暴过境时,造成气压猛升,气温骤降,相对湿度增加,风速突增,能见度骤降等基本气象要素变化特征。

3) 物理量场分析表明:本次沙尘暴发生在高空急流右侧,高低空之间存在强烈的风速、风向切变,使大气不稳定状态加剧,高空急流的存在使得高空动量下传,引起近地面大风,当大风经过沙尘源区时,形成沙尘暴天气。本次过程中涡度平流较弱,接近零。低层辐合高层辐散的流型配置有利于上升运动的发展,为这场沙尘天气的发生提供有利条件。沙尘发生前,和田上空处于能量高值区,低层大气处于对流不稳定状态,容易形成强烈的上升运动。