1. 引言

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至到2020年6月,我国网民规模已达到9.4亿,其中手机网民规模达9.37亿,互联网普及率达67% (中国互联网络信息中心,2020)。随着近年来网络普及率的上升,网络欺凌事件已经成为了人们和学界关注的一个重点。网络欺凌是指个人或团体通过电子或重要媒体反复传递旨在对他人造成伤害或打击的敌意或攻击性信息的任何行为(Tokunaga, 2009)。网络欺凌的主要实现方式有:网络暴力、网络跟踪、人肉搜索、网络谣言、网络性骚扰、网络隐私侵犯与泄露(李扬,2016)。美国一项研究显示,相当比例的儿童和青少年(20%~40%)曾是网络欺凌的受害者,其中女性和性少数群体的风险似乎更高,施暴者则更有可能是男性(Aboujaoude, Savage et al., 2015)。由于电子平台的性质,似乎比传统欺凌中更容易出现欺凌受害者现象(受害者变成欺凌者或反过来) (Aboujaoude, Savage et al., 2015)。网络欺凌给受害者带来的一系列的负面伤害:抑郁、焦虑、自杀倾向和低自尊等(Kowalski et al., 2014)。相比传统的校园欺凌,网络欺凌的持续时间更久,不受空间和场合的限制;网络欺凌的传播范围也更加广泛;网络欺凌者在某种程度上存在匿名性,并且更少对自己行为所造成后果的察觉(Slonje & Smith, 2008)。有研究表明,部分青少年和教师认为网络欺凌比传统欺凌更具威胁性(Sticca & Perren, 2013)。因此,揭示影响网络欺凌行为的因素,从而能够对网络欺凌行为进行干预以降低其发生率和对网络欺凌受害者的影响有着至关重要的作用。

匿名被认为是网络欺凌和传统欺凌方式的一个重要差异之一(Barlett, 2015; Barlett & Gentile, 2012; Vandebosch & Van Cleemput, 2008; Wright, 2013),攻击感知匿名性是日后网络欺凌行为的一个重要风险因素(Barlett, Gentile, & Chew, 2016),即网络匿名性感知可以预测网络欺凌行为。广义的网络欺凌态度包括人们对网络欺凌行为、网络欺凌受害者和欺凌者的态度。狭义的网络欺凌态度则一般指对网络欺凌行为的态度,如果不作特别说明,本研究所采用的网络欺凌态度为狭义的网络欺凌态度。Barlett等学者提出的巴雷特非金泰尔网络欺凌模型(BGCM)假定了积极网络欺凌态度对预测后续网络欺凌行为的重要性。该模型成功验证了匿名感知和物理属性与网络无关的信念预测了网络欺凌态度,进而预测了随后的网络欺凌行为(Barlett, Chamberlin, & Witkower, 2017)。即网络欺凌态度在匿名感和网络欺凌行为中起中介作用,目前该模型已经得到了一些跨文化研究的证实(Barlett, Seyfert et al., 2020)。进一步的研究显示,积极的网络欺凌态度是网络欺凌实施的直接和唯一的前兆(Barlett, 2015; Barlett, Gentile & Chew, 2016; Barlett, Gentile et al., 2018; Barlett, Gentile et al., 2019)。基于此,本研究假设匿名感和网络欺凌态度可以预测网络欺凌行为,并且网络欺凌态度在匿名感与网络欺凌行为中起中介作用。

移情(empathy)中文也翻译为同理心、共情等,是Titchener在一百多年前由德语词汇创造而来(Wispe, 1986)。人格与发展障碍的研究表明,认知移情和情感移情反映了两种不同的移情构念,认知移情是一种理解他人感受的能力,与心理理论密切相关(Blair, 2005);情感移情与情感刺激引发的情感体验有关(Cuff, Brown et al., 2016)。认知移情和情感移情均与网络欺凌态度呈负相关(Chen, Wang et al., 2020),较高水平的移情与较低水平的网络欺凌有关(Steffgen, Konig et al., 2011)。网络欺凌行为与较低的移情有关,这一相关在控制了协变量后依然存在;但网络欺凌受害行为与移情没有显著差异(Zych, Baldry et al., 2019)。认知移情和情感移情在网络欺凌行为中的作用并不完全相同,Szuster等人的研究表明,马上激活的认知移情会降低网络欺凌行为,但情感移情则没有这种作用(Barlińska, Szuster, & Winiewski, 2015);Ang等发现情感移情与网络欺凌行为有更强的相关性(Ang, Li, & Seah, 2017)。考虑到认知移情和情感移情在网络欺凌中可能起到的不同作用,本研究将分别检验认知移情和情感移情对网络欺凌行为的作用,及它们在匿名性、网络欺凌态度和网络欺凌行为中的链式中介作用。

2. 对象与方法

2.1. 对象

本研究采用线上线下结合的方式,在山东某高校采取随机整体抽样的方法抽取480名大一至大四学生参与线下研究;同时通过问卷星平台线上发放,用随机抽样的方法向各年级大学生发放620份问卷。线上线下共最终获得1006份有效问卷,有效问卷回收率为91.5%。其中,男性508人,女性498人;农村531人,城镇475人;独生子女490人,非独生子女516人,平均年龄为20.13岁(SD = 1.685)。

2.2. 工具

1) 人口学变量包括性别、年龄、就读年级、户籍所在地(农村/城镇)、是否独生子女以及上网时长等。上网时长是指最近三个月内的日均上网时间,被试需在1小时以下、1~3小时、3~5小时、5~8小时、8小时以上五个选项中进行选择。

2) 网络欺凌态度问卷采用Barlett等人于2016年编制的网络欺凌态度测量问卷(CAM) (Barlett, Helmstetter, & Gentile, 2016),经国内学者陈亮等人修订的本土汉化版(Chen, Wang et al., 2020),问卷详见附录1。问卷共10个题目,包括伤害性网络欺凌态度和一般性网络欺凌态度两个维度。问卷采用五点计分法,从“1代表完全不同意”到“5代表完全同意”,分数越高代表网络欺凌态度越强烈。在本研究中,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.91。

3) 网络匿名性测量量表采用吴陈编制的网络匿名性测量量表(吴陈,2019)。该量表共6个题目,包括技术匿名性、社会匿名性、选择匿名性三个维度。量表采用里五点计分法,从“1代表完全不同意”到“5代表完全同意”,得分越高代表网络匿名性越高。在本研究中,量表整体的Cronbach’s α系数为0.87。

4) 基本移情量表(BES)基本移情量表由Jolliffe和Farrington编制于2006编制(Jolliffe & Farrington, 2006),共有20个题目,问卷详见附录3,分为认知移情和情感移情两个维度。该量表采用五点计分法,从“1代表完全不同意”到“5代表完全同意”,得分越高代表移情程度越高。在本研究中,量表整体的Cronbach’s α系数为0.80,认知移情分量表的Cronbach’s α系数为0.73,情感移情分量表的Cronbach’s α系数为0.79。

5) 受网络欺凌量表Cetin等人在2011年编制的受网络欺凌量表经过尤阳修订后的受网络欺凌行为量表(尤阳,2013),该量表共四个部分,本研究只采用受网络欺凌行为(第一部分)和网络欺凌行为(第三部分)。问卷详见附录2。其中受网络欺凌行为共12个题目,网络欺凌行为共8个题目,均采用五点计分法,从“1代表完全不同意”到“5代表完全同意”,得分越高代表(受)网络欺凌程度越高。在本研究中,网络欺凌行为分量表的Cronbach’s α系数为0.89,受网络欺凌行为分量表的Cronbach’s α系数为0.92。

2.3. 统计处理

采用SPSS24.0进行描述性统计分析及回归分析,采用Hayes建立的SPSS宏程序Process进行回归分析和中介效应的检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

采用Harman单因素分析检验法进行共同方法偏差检验,结果显示:共有11个因子特征根大于1,第一个因子解释了23.65% (小于40%)的变异量。因此,表明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2. 各变量的描述性统计及相关性分析

如表1所示,网络欺凌态度在性别维度上有显著差异(Cohen’s d = 0.32),其中男性(M = 1.90)高于女性(M = 1.64)。户籍在情感移情(M农村 = 3.36,M城市 = 3.26,Cohen’s d = 0.18)上存在显著差异,但差异程度并不大。独生子女与否在匿名性(M独生子女 = 2.78,M非独生子女 = 2.96,Cohen’s d = 0.20)、认知移情(M独生子女 = 3.48,M非独生子女 = 3.57,Cohen’s d = 0.14)和受网络欺凌行为(M独生子女 = 2.39,M非独生子女 = 2.41,Cohen’s d = 0.03)变量上存在显著差异。年龄维度在一般性网络欺凌态度(η2 = 0.06)、网络欺凌态度(η2 = 0.04)、认知移情(η2 = 0.05)和情感移情(η2 = 0.02)变量上存在显著差异。上网时长维度在一般性网络欺凌态度(η2 = 0.03)、网络欺凌态度(η2 = 0.01)、认知移情(η2 = 0.03)、情感移情(η2 = 0.02)和网络欺凌行为(η2 = 0.01)上差异显著。

各变量的皮尔逊相关性分析结果见表2,伤害性网络欺凌态度、一般性网络欺凌态度、网络欺凌态度与其他各变量均呈显著正相关。其中网络欺凌态度与伤害性网络欺凌态度(r = 0.947)、一般性网络欺凌态度(r = 0.944)具有极强的正相关,故在此后的分析中不再区分伤害性网络欺凌态度和一般性网络欺凌态度,用总体网络欺凌态度进行分析。

Table 1. Descriptive statistics and difference statistical analysis results of each variable

表1. 各变量描述性统计和差异性统计分析结果

注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001,下同。

Table 2. Correlation statistical results of each variable

表2. 各变量相关性统计结果

3.3. 网络欺凌态度和移情的中介效应

在控制了性别、年龄、上网时长等因素的影响后,以匿名性为自变量,网络欺凌态度、认知移情为中介变量,网络欺凌行为为因变量建立链式中介模型1;以匿名性为自变量,网络欺凌态度、情感移情为中介变量,网络欺凌行为为因变量建立链式中介模型2。采用Hayes建立的SPSS宏程序Process,选择模型6进行多元层次回归分析,控制性别、年龄、上网时长等变量,对网络欺凌和认知移情、情感移情分别进行链式中介作用检验。其结果见表3。

Table 3. Regression analysis of variable relationship in chain mediation model

表3. 链式中介模型中变量关系的回归分析

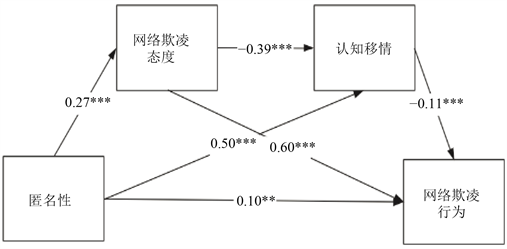

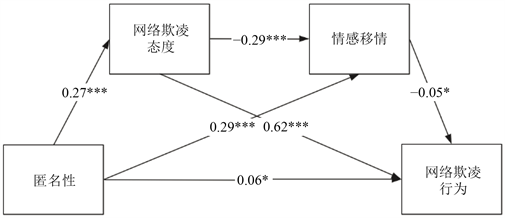

采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法重复抽样5000次对中介效应进行检验,置信区间为95%,结果见表4、图1和表5、图2。中介效应结果显示,模型1和模型2中各间接效应的Bootstrap 95%置信区间不含0值,说明两个模型中的中介变量在匿名性和网络欺凌行为中存在显著的中介效应。模型1总间接效应为0.169,占总效应的39.30%;模型2的总间接效应为0.206,占总效应的48.8%。

Table 4. The indirect effect values of each path in the chain mediation model 1

表4. 链式中介模型1各路径的间接效应值

Table 5. The indirect effect values of each path in chained mediation model 2

表5. 链式中介模型2各路径的间接效应值

如图1、图2所示,匿名性能显著正向预测网络欺凌态度、网络欺凌行为,网络欺凌态度显著正向预测网络欺凌行为,网络欺凌态度显著负向预测认知移情和情感移情,认知移情和情感移情显著负向预测网络欺凌行为。与Barlett等学者的网络欺凌模型一致,本研究的研究结果表明了匿名性可以预测网络欺凌态度,而网络欺凌态度进一步预测了网络欺凌行为。其中认知移情和情感移情在这个模型中起到了链式中介作用,移情程度高的人拥有更少的网络欺凌态度和网络欺凌行为。

Figure 1. Multimediating effect model 1 Path diagram of anonymity influencing cyberbullying behavior

图1. 匿名性影响网络欺凌行为的多重中介效应模型1路径图

Figure 2. Multimediating effect model 2 Path diagram of anonymity on cyber bullying behavior

图2. 匿名性影响网络欺凌行为的多重中介效应模型2路径图

4. 讨论

本研究探讨了匿名性对网络欺凌行为的影响及其背后的机制,结果发现,匿名性和网络欺凌态度可以正向预测网络欺凌行为,认知移情和情感移情负向预测网络欺凌行为,这与以往的研究结果一致(Steffgen, Konig et al., 2011; Barlett, Chamberlin, & Witkower, 2017)。根据差异性分析的结果显示,未发现性别因素在认知移情、情感移情、网络欺凌行为和受网络欺凌行为上的差异性,这和以往的研究具有不一致性(Chen, Wang et al., 2020; Boulton, Lloyd et al., 2012)。这可能是由于文化差异性所导致的,以往相关性分析表明,除了受网络欺凌行为与认知移情和情感移情的相关性不显著外,其他变量之间均两两显著相关。其中认知移情和情感移情与网络欺凌态度和网络欺凌行为呈显著负相关,这表明了移情程度越高网络欺凌态度和网络欺凌行为程度越低。

在控制了大学生的性别、年龄、户籍所在地、独生子女与否、上网时长等人口学统计变量后,大学生上网匿名性感影响了其网络欺凌行为,即当大学生感知到自己在网络上的匿名性越高时,其越可能采取网络欺凌行为。网络欺凌态度在匿名性和网络欺凌行为中起着中介作用,大学生匿名性感知越强会增强其网络欺凌态度,强烈的网络欺凌态度会增加大学生采取网络欺凌行为的可能性。在这个过程中,认知移情和情感移情起着链式中介作用。强烈的网络欺凌态度会降低个体的认知移情和情感移情,而认知移情和情感移情的降低又进一步增加了大学生采取网络欺凌行为的可能性。在本研究中,认知移情与网络欺凌态度和网络欺凌行为的联系较情感移情更加紧密。在回归模型中,认知移情能显著正向预测网络欺凌行为,而情感移情则无法显著预测网络欺凌行为,这与Barlińska等研究结果一致(Barlińska, Szuster, & Winiewski, 2015; Barlińska, Szuster, & Winiewski, 2018),认知移情的激活可以降低网络欺凌行为,但情感移情并没有这种作用。这表明了认知移情和情感移情在网络欺凌行为中的差异性,认知移情的激活和培养对于降低网络欺凌行为有重要的积极影响。

根据石绪亮等学者的研究结果显示,有11.28%的大学生在过去一年中至少有过1次网络被欺凌经历,且网络欺凌受害者存在着较高的自杀风险(石绪亮等,2020),表明我国大学生受网络欺凌行为的情况较为普遍且后果严重。因此,找到影响网络欺凌行为的因素,从源头上治理和减少网络欺凌行为显得重要而迫切。本研究的中介效应分析表明,网络欺凌态度和移情在匿名性和网络欺凌行为中起着重要的中介作用,尤其是网络欺凌态度对网络欺凌行为的预测能力较强。未来的研究可以考察网络欺凌态度和认知移情与网络欺凌行为的因果关系,通过行为学实验来探究,从而为减少大学生网络欺凌行为提供理论依据。

本研究为横断面研究,只考察了变量之间在一个时间点的关系,无法验证其动态发展关系和明确的因果关系,将来可采用纵向研究或交叉研究和行为学实验设计,进一步探究变量间作用机制。其次本研究的测量方法均为主观报告的形式,可能有由于实验者效应和霍桑效应的存在而使报告结果存在一定的偏差,将来的研究可采用更加客观的方式测量。

5. 结论

大学生上网的匿名感知度越高,更可能持较积极的网络欺凌态度,拥有更低的认知移情和情感移情,从而产生更多的网络欺凌行为。降低大学生的网络匿名感和网络欺凌态度,提高大学生的认知移情和情感移情水平,有助于减少大学生网络欺凌行为。

附录1. 网络欺凌态度和匿名性量表

附录2. 受网络欺凌量表

附录3. 基本移情量表