1. 绪论

基于互联网和社交媒体的扩张,数字化改变着传统旅游业的格局。人们发现,社交媒体平台通常能提供比其他类型平台(如官方网站或媒体新闻平台)更丰富的经验信息 [1]。观看他人在微信、抖音、小红书等社交平台上上传的文本内容、图像、音频和视频以获得旅游信息和经验成为计划旅行的人们一个不可或缺的获取信息的渠道 [2] [3] [4]。Facebook首席执行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)肯定,“人们影响着人们。没有什么比来自受信任的朋友的推荐更能影响人们。” [5] 大量用户在社交媒体上生成的旅行经历的分享内容强烈地影响着他人的意愿和行为,他人的旅行分享动态会影响人们目的地访问、旅游目的地消费、酒店入住等意愿。例如,部分研究者披露他人的旅行经历分享如何影响用户目的地访问意愿 [6] [7]。一些学者发现大量用户在小红书和抖音上搜索旅行目的地、餐馆、酒店的信息等参考资料,从而影响他们的旅行计划 [8] [9]。社交媒体上的旅行经历分享动态对旅游业的发展可见一斑。因此,研究旅行分享动态带来的影响是相当有必要的。

进一步来说,既然旅行分享动态对现代旅游业如此重要,那么如何使其持续源源不断地输出优质内容是社交媒体平台所关注的。社交媒体不仅为即将旅行的人们提供了有价值的参考内容同时还激励着旅行后的人们分享与家人和朋友旅行的动态 [10]。这些动态的产生都是通过用户自主而生成的内容,平台无法代替内容的生成工作,那么通过什么方式激励用户产生旅行分享动态的意图就是服务营销商所考虑的重要问题。Oliveira研究那些旅游但不与他人分享的人(“潜伏者”)产生经历分享意愿的因素 [5]。他认为研究“潜伏者”的转化过程是有价值的——他可以帮助社交媒体服务提供商更好地转化用户,使他们也成为UGC (User Generated Content,用户生成内容)的提供者。但Oliveira的研究只是聚焦到潜伏者对分享行为本身的感知,类似的研究也都忽略了潜伏者本身就是处在社交媒体环境下的,他们持续受外部大环境的刺激,简单来说,当看到他人的旅行分享动态时潜伏者会受到刺激,产生嫉妒等心理活动。现如今,旅行分享动态的产生也是得益于他人动态的影响,这是一个良性循环的过程。平台提供商有必要刺激这一循环,使社交媒体平台保持UGC的活跃度。所以,研究社交媒体上旅行经历分享动态如何对潜伏者转化为分享者的影响至关重要。

依据过往的文献,我们将对在社交媒体上旅行分享的研究分为主要的两个方向:一方面,正如上述所说的,部分学者研究旅行分享动态怎样影响接收者(看到他人分享动态的用户)意愿和行为 [6] [7] [8] [9] [10],而另一方面学者们则研究旅行分享动态的动机,即是什么使游客们愿意或不愿意在社交媒体平台上分享自己的经历 [5] [11] [12]。例如,柴欢及阮建认为要有互惠互利的效果才能使游客愿意在平台上分享旅行经历 [11]。申鹏霞认为炫耀性的心理是游客在社交媒体上分享的动机 [12]。Oliveira指出感知享受,利他主义和自尊是游客分享旅行经历的重要原因 [5]。但旅行分享动态对接收者意愿和行为的影响中是否也存在着对旅行分享意图和行为的影响;这些他人的旅行分享动态不正是潜伏者们产生分享的动机之一吗?潜伏者看到他人分享的积极旅游动态会产生嫉妒的心理。展现出更理想化的人们生活状态的社交媒体平台与嫉妒相互作用,以激励人们的分享行为。换言之,当接触到积极的分享动态时,人们更容易产生比较的心理。

鲜有学者在研究旅行经历分享动态时对以上两个研究主题进行结合,他们的研究忽略了接收者同时也可能成为内容发出者的动态循环过程。接收者们往往会和社交媒体上积极的旅行动态进行比较,从而降低对自我的满意度产生嫉妒和想要自我提升的心理,进而加大了接收者分享旅行动态的可能。因此,他人的旅行经历分享动态对自身产生分享意愿的影响是客观存在的。然而,据我们所知,还没有一项研究试图利用用户比较的心理将旅行分享动态的产生与他人旅行经历动态的影响联系起来。

再者,用户生成的旅行分享动态在旅游营销中扮演着重要的角色,故在社交媒体平台上对潜伏者的开发,保持用户持续分享是至关重要的。为了填补目前研究的空白,本研究提出一研究问题并试图利用社会比较法以自我心理视角探讨:

研究问题:他人的旅行经历分享是怎样影响“潜伏者”产生旅行经历分享的意图的?

本研究试图完成以下目标。

首先,本研究通过社会比较理论的视角,试图解释他人旅行经历分享对潜伏者心理活动的影响,提高对潜伏者和分享者动态转化的认知。同时提出社交媒体的使用与良性嫉妒有关。

第二,提出并验证了一个研究模型,揭示了良性嫉妒在社会比较过程中刺激潜伏者渴望进行自我推销自我呈现的作用。

最后,本研究试图对旅行经历分享动机进行深层剖析,发现良性嫉妒和自我推销这两个相对较强的情感属性是由活动奢华度和动态受欢迎度这两个激活因子激发的,可以相对容易地被利用在营销策略上。

2. 文献综述和假设

2.1. 社会比较理论

社会比较理论表明,为获得内在的自我评估,人们需要与他人进行比较 [13]。如今,社会比较理论不断发展,基于比较目标的选择我们将其分为了向下比较和向上比较两大块 [14]。当人们认为比较目标低于自己时,人们就会进行向下社会比较;当人们认为比较目标优于自己时,人们就会进行向上社会比较。向下的比较(我认为我比你好)会带来自恋心理的影响,而向上的比较(我认为你比我好)会产生嫉妒的心理甚至会有幸福感下降的消极影响。社会比较法应用于多个旅行经历分享有关的行为研究,无论是向上比较还是向下比较,自恋和嫉妒的心理都可能导致用户通过分享旅行经历来完成自我的呈现 [15]。

先前研究表明,嫉妒是社交媒体使用的一种常见结果,它们与嫉妒相互作用,以激励炫耀性的分享行为 [8] [13]。使用社交媒体会增加嫉妒的水平,并导致自我评价减少,生活满意度降低。社交媒体中,消费者通常会将自己实际生活以理想化的形式呈现出来,用户通常会突出自己的积极方面,以使自己在社交圈内处于尽可能好的状态 [16]。也就是说,在某种程度上社交媒体中的人们往往会被迫接触生活状态优于自己的人,这样极大地增加了向上比较的可能。同样,社交媒体上旅行经历分享内容往往能展现出更优质的生活状态,会传递出优越性。因此,当一个人接收到积极的旅行动态时,他更有可能会和发出者进行比较,产生其优于自我的评价,从而产生向上比较的行为。这种向上比较的过程可能会引起良性嫉妒的感觉,也就是接收者产生对他人优越生活和社会地位以及自我形象的渴望 [17]。并且,良性嫉妒与自我提升的行为倾向有关,接收者希望通过努力与他人保持一致 [15] [18]。因而,积极的旅行经历分享会激发接收者产生展现同样优质甚至更好的旅行经历的意图。

因此,本文采用社会比较理论来解释他人的旅行经历分享影响人们产生旅行经历分享的意图的过程。

2.2. 良性嫉妒

嫉妒是一种本能的社会情感,当观测到他人所享有的利益是自身所缺少的,会产生渴望、怨恨或掠夺等情感元素,他是向上比较产生自卑感的一种体现 [15] [19]。

嫉妒可根据不同的行为倾向区分为恶性嫉妒和良性嫉妒。人们希望比较对象失去竞争优势,并有掠夺他人伤害他人的想法,称为恶性嫉妒,是一种消极的情绪。恶性嫉妒往往作为犯罪、变态行为的动机。如果人们看到他人的旅行经历分享后,产生了这种嫉妒就更希望破坏他人优质的生活和社会地位,并不会产生想要通过提升自己来维持自我评价的意图,所以恶性嫉妒不在我们的研究范围内。与自我增强和自我推销的行为倾向有关,人们渴望他人的生活、社会地位或财富,希望通过个人的努力拥有与他人同样的成就或物品,良性嫉妒,是一种积极的情绪。良性嫉妒常应用于解释消费者为什么会购买奢侈品——消费者希望通过奢侈的消费以获得他人拥有或没有的物品来增强自我的满足 [15]。旅行本身也属于一种奢侈的消费 [8],他人的旅行经历分享像是展示奢侈品的过程,他会刺激接收者产生良性嫉妒。

基于上文阐述,嫉妒在向上的社会比较中起着至关重要的作用 [8],嫉妒可以是威胁性(恶性嫉妒)的也可以是激励性(良性嫉妒)的,在社交媒体中看到他人优质动态更能唤起激励性的嫉妒,人们希望通过努力与他人保持一致甚至超越。因此,他人的旅行分享动态刺激人们产生旅行经历分享意图的过程与良性嫉妒有关。

2.3. 自我推销

自我推销是个体为创造一个理想的印象,在特定的环境下向他人推销自己来展示自我意识的过程 [20]。自我概念是一种不断被评估、提炼、改进或保护的心理社会建构,它建立在对客观化的自我的共同解释之上 [21]。个人通过自我推销,控制他人对自己的印象 [22]。人们可以选择展现哪些信息来管理社交圈内他人对自己的印象 [23]。社交媒体平台利用互联网技术提供了多个个人能够自我推销的社交生态圈,增强了自我推销的可操性 [24]。

在社交媒体中,用户将自己的理想化的旅行经历分享给他人的过程是一种有效的自我推销,越来越多的用户利用分享旅途趣闻进行印象管理 [25] [26]。他们可以通过好看的照片、充实的文案来提升自己的吸引力,从而获得他人的点赞和评论(关注度)。同时,旅行经历分享是一个奢侈消费的动态展示,用户展现自己旅行动态,来分享有趣的事物,有挑战性的旅行目的,奢华的旅行项目来提高他人对分享者身份地位威望的印象。总之,当自我推销的意识越强烈,人们就越想要在社交平台上分享旅行经历。

人们之所以会有强烈的自我推销的意识是受一定的外部刺激导致的,其中良性嫉妒是刺激自我推销产生的重要动机 [13]。良性嫉妒会使人们有自我提升达到与比较对象相同或更好的意识,同样也能激励个体巩固自身在社交平台上的地位,进行自我的展示和推销。那么当人们看到他人分享动态中旅行奢华,内容受关注度高时,也希望通过自身努力展现自己同等甚至更优质的旅行体验,以获得相应的社会关注度。为了良性嫉妒能引起旅行经历分享的意图,我们需要有自我推销作为介导。

因此,本研究的假设当人们越是嫉妒就越有自我推销的心理,进而激发人们旅行经历分享意图以管理自己在社交圈的印象。因此,我们假设

假设H1:自我推销与旅游经历分享意图呈正相关

假设H2:良性嫉妒与自我推销呈正相关

2.4. 激活因子

研究者们表示人们往往把自己视为焦点个体与比较目标进行比较 [12]。在社交媒体上的他人的积极经历分享很可能会引起向上的社会比较,而向上比较的产生需要某些前提因素去激活。简而言之,就是他人分享的动态中到底是什么因素引起了焦点个体产生良性嫉妒,我们需要找到这些激活因子。在向上的社会比较过程中存在几个主要的激活因子:比较目标的优越性、比较目标受外界的认可度 [8]。这些激活因子直接影响向上比较活动。他人的优越感会成为与他人比较的因素之一 [27]。奢侈品行业也正是利用他人产生的获得产品的优越感,进行产品营销。而在旅游消费中,奢侈的旅游体验相似于一次奢侈品的消费,他们都代表高社会地位的消费 [28] [29]。也就是说,在旅游业中比较目标的优越性用活动的奢华度来表现。他人在社交媒体中分享的优质且奢华的旅行体验比非奢华更能够激发焦点个体与他人的向上社会比较。若他人在社交圈层中受认可度高,且有一定的社会威望更能够激发焦点个体对比较目标的嫉妒。而在网络社交圈中,他人旅行经历分享受欢迎则表现出了外界对比较目标的认可。而他人的动态是否受欢迎可以从点赞量和评论关注度中看出。因此,本研究重点研究这两个激活因子对是否直接影响焦点个体产生良性嫉妒:1) 活动奢华度;2) 旅行分享受欢迎度。

2.4.1. 活动奢华度:比较目标的优越性

奢侈品或奢侈服务的特性表现在供应有限且稀少、高价值、高质量、能成为个人社会身份象征 [30]。人们普遍认为,奢侈品消费与象征意义有关,能够展示自身的地位和财富、向他人释放优越感的信号 [31]。因此,公开展示奢侈品消费会引发一种优越感,而他人接触社交媒体上描绘的奢侈消费或生活就可能导致嫉妒和负面的自我评价,这就是简单的引发一个向上社会比较的过程 [32] [33]。

一次不常见的奢侈旅行体验的展示可以被视为个人身份地位财富的展示,因此,比起非豪华的旅行体验,豪华的旅行体验更具有排他性,标志着奢侈品消费者比其他人有更强的优越感和独特性。因此,他人分享更奢华的旅行体验更有可能诱导一个向上的社会比较过程,这进一步激发了焦点个体渴望在社交媒体展示自我,希望通过个人努力在平台上分享同等甚至更好的旅行体验。基于上述,我们假设

假设H3:他人分享的旅行经历越奢华,焦点个体的良性嫉妒更强烈

2.4.2. 旅行分享受欢迎度:比较目标受外界的认可程度

点赞评论数据能够代表这一份旅行经历分享动态是否受欢迎,这展现了外界对比较对象的认可程度。若点赞、评论和浏览量数据少,证明很少人关注比较对象或他人对这次的动态认可度不高;若点赞、评论和浏览量多,说明受欢迎度和关注度高,外界对比较目标认可程度高,就更能激发个体的向上比较,产生良性嫉妒。受他人分享的旅行经历的奢华且受欢迎的刺激,焦点个体渴望可以得到同等或更高的认可度、身份地位和生活状态等,从而激发其想要展现自己相比他人更优质的想法,进而使焦点个体模仿比较目标产生旅行经历分享的意图。基于上述,我们假设旅行分享的受欢迎度和良性嫉妒呈正相关。基于上述,我们假设

假设H4:他人分享的旅行经历越受欢迎,焦点个体的良性嫉妒更强烈

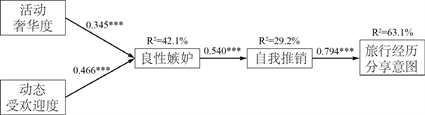

依据上述假设,本研究建立了一研究模型,此模型包含了活动奢华度、动态受欢迎度、良性嫉妒、自我推销和旅行经历分享这五个变量,如图1所示。

3. 研究方法

3.1. 研究设计与刺激

本次研究采用了基于插图调查(Vignette-Based Survey)的研究方法。基于插图调查(Vignette-Based Survey)被广泛应用于心理学和消费者行为等研究之中 [34]。之前的研究将一个插图(Vignette)定义为在受访者回答问卷之前呈现给他们假设的情景。在大多数情况下,研究人员使用文字和图片来创造一个特殊的场景来刺激受访者,从而获得受访者在这种特殊情况下的价值观和感知 [35]。社交媒体使用者对他人动态的感知往往是当场作出的,人们很难通过回忆过去的经验来回答对他人旅行奢华度和分享动态受欢迎度的感知类问题。因此,我们使用基于插图调查(Vignette-Based Survey)来设计研究。

根据上述研究方法,我们需要模拟受访者在使用社交媒体时浏览到他人分享的旅行动态的情景。我们需要对影响活动奢华度和受欢迎度的因素进行操纵,其中用来操纵活动奢华度的有:目的地,图片和文本;用来操纵受欢迎度的有:动态的点赞和评论 [36]。本研究选取了珠海本地生态旅游区“淇澳岛”作为旅行目的地,收集淇澳岛风景人文图作为动态图片,描述旅行项目作为动态文本,模拟适量的点赞量与评论来刺激受访者响应自身的感知(详情请见附录)。我们还需要对情景是否符合现实进行检验,本研究设计一个问项“您认为上述情景在现实生活中经常出现?”进行评估,并采用Likert七级量表进行测量 [8]。

本研究设计了带有情景的调查问卷进行实证研究,该调查分为四个部分,第一部分是对受访者进行情景刺激,第二部分是检验受访者对该情景真实性的认可度,第三部分是对样本人口统计学的基本信息收集,最后是本研究主体的五个因素进行多个问项的测量。在问卷中,各因素所对应的问项都是根据过往文献的量表改编的,并采用例如从1 = “极反对”到7 = “极同意”等不同组合选项的Likert七级量表进行测量。我们邀请了两位专家参与问卷的审核和评定,以确保各量表翻译及改编具有合理性,问卷的设计符合该研究课题的背景。同时,我们还邀请了多位资深社交媒体用户对问卷进行内测,修正问卷中措辞不适当、不完整、模糊难懂等问项,以确认问卷的有效性。

3.2. 取样

问卷最终是在在线调查网站“问卷星”上创建和发放的。通过微信、微博、QQ、论坛等社交媒体渠道进行传播,邀请社交媒体使用者参与问卷填写。受访者需要先阅读情景以受到他人旅行分享动态的刺激,再进行相关问题的回答。受访者完成所有问题后,可获得一次幸运抽奖的机会,奖品包括购物券,旅游券和小额红包等。

最终我们收到了443份问卷结果,在筛选掉不完整或错误答案等无效问卷后,对342份样本结果进行分析,表1列出了受访者的人口统计数据。受访者年龄集中在18~30岁(89.4%),一半以上的受访者在18~26岁之间(59.6%),这正符合国内使用社交媒体用户的年龄分布。在经济方面,受访者的月生活费分布平均。大多数参与者(59.1%)非学生。

4. 数据分析

本文拟用偏最小二乘法(Partial Least-Squares Regression, PLS)分析研究模型。PLS是一种基于组件的结构方程建模的方法,具有许多优点。相较于其他统计方法,PLS能更好地对非正态分布及小样本数据进行分析 [37]。本研究采用基于偏最小二乘法和结构方程模型(Partial Least-Squares Regression and Structural Equation Modeling, PLS-SEM)算法的软件SmartPLS3.3.3对测量模型进行运算。研究分析遵循两个步骤:一是评估衡量模式,二是评估结构模式。

Table 2. Construct reliability and validity analysis

表2. 信效度分析

Table 3. Fornell-Lacker criterion

表3. 弗奈儿–拉克准则

注:加粗为各构面的AVE平方根,其余为各构面之间的相关系数。

4.1. 衡量模式分析

本研究通过检定信度,收敛效度(Conergent Validity)和区别效度(Discriminant Validity)来评估衡量模式。依据Hairs等学者建议:可由组合信度(Composite Reliability, CR)和平均萃取变异量(Average Variance Extracted, AVE)检测各构面信度。CR值越高,构面内部一致性越高;AVE值越高,构面有越高收敛效度。如果均达到标准值,则该研究具有良好的信度 [38]。如表2所示,本研究中所有构面的组合信度均>0.7,平均萃取变异量均>0.5。另外本研究检测外部因子载荷(Factor Loading)均>0.7,表明各构面具有良好的收敛效度。依据Fornell等学者建议:若AVE的平方根超过各构面之间的相关系数则表示测量模型中各构面的变项确实彼此相异,具有足够的区别效度 [39]。如表3所示,AVE的平方根超过了各构面之间的相关系数,进而证明具有区别效度。

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,ns不显著。

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,ns不显著。

Figure 2. Research model

图2. 结构模型分析

4.2. 结构模式分析

结构模式的分析包括模式是适配度分析和整体研究模式的解释力分析。PLS利用路径系数(Path Coefficients)和R2来检验模型适配度。本研究利用拔靴法(Bootstrapping),生成路径系数和检验t值等统计数值来评估显著性和相关性。其间,采用了5000次重复抽样的计算模式,以确保最终系数的稳定性 [40]。

如表4所示,结果表明所有路径都是显著的(该模型的结构模式分析如图2所示)。对于两个激活因子与良性嫉妒而言,活动奢华度(β = 0.345, p < 0.000)和旅行分享受欢迎度(β = 0.466, p < 0.000)对良性嫉妒有积极影响。即他人旅行活动越奢华,分享的旅行动态越受欢迎,焦点个体产生的良性嫉妒就越强烈,且动态受欢迎度的作用略高于活动奢华度。当焦点个体产生的良性嫉妒越强烈时,他们自我推销的意识就越强烈(β = 0.540, p < 0.000)。而自我推销意识越强烈,就越容易激发人们旅行经历分享的意图(β = 0.794, p < 0.000)。激活良性嫉妒的因子有许多,但依据数值R2表明,研究模型中的两个激活因子占据约一半(R2 = 42.1%)。产生旅行分享意图可能受许多因素影响,但本模型中的因素能对分享意图有63.1%的解释力。

4.3. 中介分析

本模型可能存在中介效果,所以本文进行了中介分析。表5展示了模型中各中介效应的结果。结果显示,奢华度对自我推销的间接效应和直接效应都是显著的,良性嫉妒对分享意图的间接效应和直接效应也都是显著的。我们引用ZHAO等学者的分析方法,当直接效应和间接效应都显著且正相关时,我们可以认为该结果呈部分中介(Complementary Mediation) [36]。也就是说,良性嫉妒可以是奢华度刺激产生自我推销意识的介导而自我推销也可以解释一部分的良性嫉妒产生旅行分享意图的过程。ZHAO等学者解释:当间接效应显著且正相关,而直接效应不显著的时候,我们可以认为该结果呈完全中介(Indirect-Only Mediation) [36]。正如表5中,受欢迎度对自我推销的间接效应是显著且正相关的,而直接效应是不显著的。也就是说,只有焦点个体在受到动态受欢迎的刺激时激发了良性嫉妒才可能导致自我推销的产生。

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,ns不显著。

5. 讨论与启示

5.1. 研究结论

本研究基于社会比较理论解决“他人的旅行经历分享是怎样影响‘潜伏者’产生旅行经历分享的意图”的问题。我们通过考察良性嫉妒和自我推销对用户产生分享意图的作用,并寻找他人分享动态中刺激良性嫉妒产生的激活因子来解决本研究的研究问题。并建立模型,进行实证研究,结果如下。

首先,良性嫉妒促进自我推销的产生,证实了社会比较理论中向上比较的心理能够激发人们想要展示自己的身份地位或是财力等。而自我推销和分享意图也是显著的,表明了用户希望通过分享动态的方式展示自己。在结果的分析中,我们发现自我推销在良性嫉妒和分享意图中起到部分中介的效果,这也进一步说明了利用比较心理解释人们有在社交媒体分享动态的欲望是可行的,即用户产生嫉妒心理会激发展示自己的欲望进而产生分享意图。

本文在假设中提到,他人动态中存在某些因素能够激发用户产生良性嫉妒的心理。结果显示,奢华度、受欢迎度和良性嫉妒是显著且正相关的。这揭露了旅行的奢华度和动态的受欢迎度是良性嫉妒的激活因子,且是有力的决定因素。良性嫉妒是受欢迎度和自我推销的完全中介,也证实了良性嫉妒的心理在他人分享动态影响潜伏者产生分享意图过程中的重要性。

该模型的建立,一定程度地加深了潜伏者转化成分享者的动态认知:其一确立了比较心理是刺激潜伏者产生分享意图的重要因素,证实了其中介效应的影响;其二明确了他人分享动态中激活良性嫉妒的两个激活因子。我们通过这些结果扩展先前的理论,为部分领域的理论做出了贡献。此外,这些结果应用于旅游产业和社交媒体营销行业也有实际意义。

5.2. 理论意义

首先,研究结果为社会比较理论提供了进一步的解释,自我推销的意识是通过积极的向上比较激发的良性嫉妒产生的。这与之前学者研究自我推销可能源于自信、自恋等心理不同 [41] [42]。研究还拓宽了对社会比较理论的应用,将社会比较理论应用于研究分享旅行经历动态的动机上,为该领域的研究提供了一个新的视角。以往对该领域的研究都是基于用户自身的感知,例如感知享受 [5],感知有用 [11] 等,并没有利用相关的理论将动机与他人的分享动态联系起来。而本研究引用社会比较理论解释用户在使用社交媒体时心理活动的微观过程,提出社交媒体上的分享动态有能力引发良性嫉妒,然后激励潜伏者分享自身的旅行经历,这种有效的转化是一种良性循环。

另一方面的贡献是在社交媒体研究领域,尤其是本研究提出的产生良性嫉妒和自我推销的两个重要的激活因子。在普遍情况下,一次旅行被认为是一种炫耀性的消费,旅行的奢华性决定了其程度。旅行的奢华度能够作为良性嫉妒的激活因子不足为奇,但有趣的是,动态的受欢迎度对良性嫉妒的产生比奢华度对良性嫉妒的影响要更强,而受欢迎度却又不会直接作用于自我推销,这表明能让用户们在意的比起旅行本身可能更多的是动态的热度,而动态的热度能通过用户的心理间接影响用户的意图。

5.3. 实践意义

本研究对旅游和旅游营销行业有着一定的实践意义。对于该行业来说如何利用社交媒体平台做到有效且低成本的宣传是非常重要的,若旅游营销人员不了解用户心理过程的内在运作,就无法有针对性地释放激活因素达到有效的传播。根据本文研究问题,我们了解到他人分享优质的旅行动态可以使潜伏者转化成信息的发出者,这是一个极其有利的良性循环。

用户生成内容(UGC)和口碑是旅游业营销策略的关键要素,奢华和受欢迎的内容分享对用户意图和决策的影响尤为强大。我们发现社交媒体正创造一个嫉妒因子越来越强的环境,用户们要么被激励去实现他们看到的内容,要么被激励去完成更高的目标。旅游营销不必要以投放广告的形式在社交媒体平台中出现,应巧妙利用熟人分享的方式,应给予分享该旅游地点赞量高和评论多的用户一定的奖励来增加上述的良性循环的持续性。依据我们提供的研究结论,旅游营销人员可以通过激发排他性来提高观者对奢华度的感知进而刺激社交媒体用户产生良性嫉妒的心理,例如在宣传中提醒有特殊通道、VIP服务等,以此来达到持续宣传的效果。

5.4. 局限性及未来发展方向

本研究对理论和实践做出了一定贡献,但具有局限性。首先,这项研究是基于单一样本的调查数据,样本仅限于中国,因此不能够代表所有文化。其次,本研究所采集的数据都是截面数据,只能反映同一时间段各构面间的关系。未来可以尝试长期研究(纵向研究),更有力的揭示他人分享动态对潜伏者转化的过程。另外,模型侧重于解释比较心理的特质对分享意图的影响,并仅解释了两个激活因子对心理活动的刺激,毫无疑问,仍会有许多其他的心理过程,人格特质或是情境因素等影响着人们的意图。再者,本研究并没有对动态发出者与潜伏者的相似性进行设定,受越相似的人刺激可能越容易产生的比较心理,在未来的研究可以以这一方向进行更深入的研究,并可以在模型中添加新的变量。

致谢

本文来自于北京师范大学珠海分校国际商学部励学计划的支持。

附录