1. 引言

人类是休戚与共的命运共同体 [1],在全球化背景下,国家安全早已跨越传统意义上的边界,总体国家安全观描绘了新时代维护国家安全的整体布局,是对传统国家安全理念的重大突破。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央创新性地提出了总体国家安全观这一重大战略思想,对不断健全国家安全体系建设发挥了巨大作用。新时代国内外局势正在发生深刻的变化,全球经济复苏乏力、局部动荡和冲突不断,美国大规模抗议示威、香港暴力游行等聚众型事件频发。为维护国家总体安全,必须对聚众型犯罪予以高度关注。

2. 聚众型犯罪的本质特征

聚众型犯罪概念尚未在学界形成统一定论,但定义基本集中于“首要分子作用”以及“法律明文规定”,对于聚众型犯罪的特殊性着墨较少。故笔者以起因、行为主体、行为方式、后果的模式 [2] 对聚众型犯罪做如下定义:聚众型犯罪是指法律明文规定的,因社会矛盾引发,由特定或不特定多数人出于不同的动机而临时聚集的偶合群体,通过大规模聚集,采取暴力或非暴力等非法渠道表达诉求或发泄情绪而引发的冲突事件。

聚众型犯罪的本质特征是区别聚众型犯罪与其他犯罪的内在属性。聚众型犯罪既不同于集团犯罪,又与共同犯罪有显著差异,与涉众型犯罪也不能完全等同。正确认识其本质特征是研究聚众型犯罪的重要理论前提。

2.1. 外在特征

第一,聚众型犯罪具有组织松散的特征。聚众型犯罪不具有严密的组织形式,它不同于犯罪集团形式的共同犯罪,不具有明确的分工,没有明确的指挥者和实施者之分 [3]。绝大部分聚众型犯罪主体均为临时聚集的偶合群体,参与成员出于共同或者不同的动机聚集起来,组织内部体系松散,不具有严格的上下层级关系。在聚众型犯罪里,除少数策划者、指挥者、煽动者之间存有一定的联系或组织外,犯罪在整体上呈现出无组织的、没联系的特征。在部分聚众型犯罪中参与成员甚至不知道组织者为谁、聚众的利益诉求是什么,或者说不在意组织者为谁、利益诉求为何,而是在聚众骚动的诱发下盲目地实行过激性行为。且对于少数首要分子而言,其内部也并非固定活动群体,而是出于某种共通利益而临时聚合。一旦犯罪事件结束、失去攻击目标,这种组织便会自动解散 [4]。聚众型犯罪的松散组织性、临时性是区别集团犯罪的重要特征。

第二,聚众型犯罪具有公然性的特征。一般而言,大部分的犯罪是在秘密状态下进行的,具有犯意产生、事前预谋、犯罪准备、犯罪实行、事后藏匿等步骤,存在一定的隐蔽性与历时性。但是聚众型犯罪与一般秘密犯罪不同,是在公开场所下进行的,具有明显的公然性和突发性。所谓“公然”,即需要发生在特定场所,达到此区域内为多数人所能感知、共见共闻的程度。例如暴动越狱罪,虽然不为社会一般人所知悉,但是为监狱这一特定场所内部多数人所感知。就“特定场所”而言,应作广义理解。随着信息网络技术的发展,公然聚众的特定场所应当逐步扩展至网络空间。在网络空间中,以网络为工具媒介,实行聚众赌博、聚众淫乱、贩卖毒品、有组织性诈骗等直接以谋取非法利益的行为日益增多,同时非以牟利为目的的编造虚假恐怖信息、聚众扰乱社会秩序、黑社会性质组织等行为也不在少数。聚众型犯罪侵害的对象是社会公共秩序,并非简单的公共场所秩序,而是指社会公共生活中应当遵守的各项共同生活的规则和秩序。而公共秩序本身是无形的存在,并不局限在有形的框架范围内,只要人感官所能感知的地方,便可以成为秩序的所在之处。而网络空间秩序同归于社会公共秩序的一部分,移动终端的普及早已使网络空间潜移默化地遍布日常生活的角角落落,与公民人身和财产权益紧密相连,与国家安全和社会稳定密不可分,网络空间绝非是聚众型犯罪的法外之地。

2.2. 内在特征

第一,聚众型犯罪不具有犯罪意志的统一性。在聚众型犯罪中成员间并不存在绝对的双向意思联络,在大部分情况下参与人之间仅为单向的意思沟通。当组织者、策划者、指挥者发布简单的计划时,参与人可能根据自我意愿自由选择实施犯罪行为。此时参与人实施的行为可能与原定计划相同,也可能完全相悖。即使是在具有一定双向意思联络的首要分子与积极分子之间,在整个聚众犯罪的过程中,其行为的转化与升级与原有的意思联络也不存在必然的联系。而意思联络是共同犯罪的核心特征,共同犯罪中意思联络的射程范围决定着行为人共同犯罪的实行范围。而聚众型犯罪中参与人意识与观念分化,意思联络模糊化,使得其犯罪意志无法形成统一,这是区分聚众型犯罪与共同犯罪的重要特征。

第二,聚众型犯罪具有激情化的特征。聚众型犯罪的参与人往往表现出兴奋、冲动、偏激、盲从、异常等样态。陷于群体性狂热中,内心的理性被最大程度压制,平时所压抑的焦虑、不安、社会不认同感等被最大限度放大。根据弗洛伊德的死亡本能与转移理论,当社会压力长期重复积压在内心深处,将会形成一种对社会不满和焦虑的心理。聚众过程中,当群体中某一个体发起呼吁或付诸行动,将会把信号传递至整个群体,参与人会本能表现出侵略样态,将压抑转移至攻击目标,以发泄内心的痛苦,从而表现出强攻击性的过激行为。但当事件结束或攻击目标丧失,激情渐弱,部分参与人会自动退出聚众犯罪活动,事后参与人往往会陷入后悔、害怕的心理,甚至难以理解自己先前实行的行为。

3. 聚众型犯罪主体存在的问题

3.1. 聚众型犯罪主体年龄结构失衡

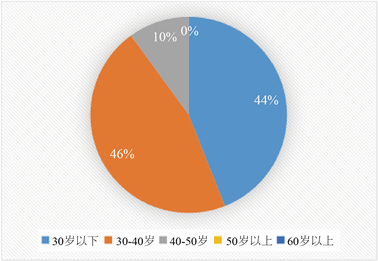

聚众型犯罪主体的年龄结构存在失衡的情况,大部分的犯罪主体年龄主要集中在青年阶段。根据刑事案件、刑事案由、判决书、刑事一审、罪名五个关键词进行检索,发现聚众型犯罪的犯罪类型占比也存在较大差异。案件数量排名前五的案件类型为聚众斗殴罪22,983件,聚众扰乱社会秩序罪1485件,聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪294件,聚众冲击国家机关罪191件,聚众哄抢罪67件 [5]。排名第一聚众斗殴犯罪的数量为排行最末的聚众哄抢罪的343倍。相应的主体年龄结构也具有较大差异。分别从案件数量排名前三的聚众斗殴案件、聚众扰乱社会秩序罪、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪件、聚众冲击国家机关罪、聚众哄抢罪各选取20人进行主体年龄统计。发现犯罪主体年龄集中于30岁以下以及50~60岁(如图1),而聚众斗殴30岁以下犯罪占比65%,再加之聚众斗殴型犯罪基数庞大,聚众型犯罪主体就主要集中在30岁以下的青年群体。

Figure 1. Crowded crime age distribution map

图1. 聚众型犯罪主体年龄分布图

3.2. 主体要件法定性不够明确

聚众型犯罪主体要件具有特殊性,是由法律所明文规定的。聚众型犯罪不同于一般刑事犯罪,满足刑事责任年龄、具备刑事责任能力或具备特殊身份,即符合犯罪的主体要件。聚众型犯罪的主体要件是特定的,只有当主体被认定为“首要分子”“积极参加者”“多次参加者”“一般参加者”等时才符合犯罪的构成要件。聚众犯罪的刑事责任主体具有刑法分则条文明文规定的特点 [6]。但是同时刑法中也存在少数聚众型犯罪的主体未明确规定主体要件的情况,例如聚众哄闹、冲击法庭的扰乱法庭秩序罪并未直接规定责任主体。主体要件不明确将会对聚众型犯罪的司法适用带来诸多困境,也不利于国家安全的维护。

3.3. 聚众型犯罪主体责任难以界定

聚众型犯罪内部同时并存共同犯罪与非共同犯罪的情况。例如在多个首要分子的情况下,首要分子内部往往存在较为清晰的意思联络与分工布局,且对于聚众犯罪引发的危害社会的结果持故意或者放任的态度,实行聚众行为,对于其他参与者可能会进行的后续行为具有一定程度的预计。这种情况下符合共同犯罪的构成要件。但是同时,聚众犯罪内部也存在非共同犯罪的情形,首要分子与其他参与者之间组织结构是极为松散的,两者之间多为单向意思联络甚至存在无意思联络的情况,不能直接套用共同犯罪的规定进行责任分担。因此聚众型犯罪内部结构的复杂性使得聚众型犯罪主体责任难以明确界定。

3.4. 聚众型犯罪场所限定狭窄

聚众型犯罪场所限定过于狭窄,风险信息范围广阔,规制场所限定狭隘,不利于总体国家安全的维护。贝克认为风险是“为系统地处理现代化自身引致的危险和不安全的方式” [7],风险是伴随着现代化而来的,全球化拓展了风险的范围,使其超越了国别界限,促成全球化风险社会的形成,国家安全面临来自国内外的风险。当前世界范围内全球化与逆全球化交织碰撞,使得全球社会风险空前严峻。风险防控成为全球化背景下,民族国家必须时刻谨记的一条规则。新冠疫情已然成为全球性的风险,疫情防控常态化实质上是风险防控常态化。国家安全风险的研判和防控常态化意味着安全风险信息采集的常态化,意味着安全信息收集渠道和规制范围的扩展。但在聚众型犯罪领域,目前我国法律规制公然聚众的场所一般限于:国家机关、企事业单位、人民社会团体等组织场所,机场、车站、码头等交通枢纽,公路、水路、街道等交通地段,商场、园区、场馆等公共场所,监狱、看守所等特定实体场所。就虚拟场所而言,目前我国法律尚未对网络聚众型犯罪进行规制。然网络空间的无地域性和虚拟隐蔽性潜藏着大量风险信息,容易滋生出大量网络聚众型犯罪,例如2007年爱沙尼亚就遭到不明来源的大规模网络攻击,致使整个经济和社会秩序完全瘫痪 [8]。再如韩国的“N号房”事件,造成大规模隐私权、性自由权、人身健康权等权利的侵害 [9]。聚众型犯罪公然聚集的场所拓展至网路空间已为实践所迫切需要。

4. 聚众型犯罪主体分析

4.1. 参与主体具有浮动性

聚众型犯罪参与主体的规模是不确定的,具有浮动性。在整个聚众型犯罪过程中,存在参与成员根据自我意愿选择随时离开聚众群体的情况,也存在由于激情情绪扩张,由普通公民转化为参与成员的情况。参与主体的规模随时处于上下浮动状态,并不具有稳固性。且首要分子与积极分子之间并无必然联系。首要分子与积极分子之间并不是稳固的群体,虽然在多数情况下首要分子与积极分子会处于策划与被策划的状态,但是这种状态并不是必须的。积极分子可以直接由普通参与者转化而来,而并不需要与首要分子之间保持某种特殊关系。也就是说积极分子的主体范围是相对浮动的,首要分子并不能控制积极分子范围的扩张或缩小。

4.2. 犯罪主体年龄与犯罪类型具有关联性

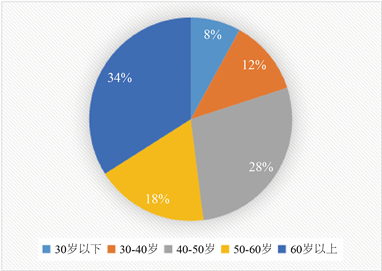

聚众型犯罪主体年龄与聚众型犯罪类型具有重要的关联,且存在较为明显的年龄层次分隔。例如聚众斗殴案件,为聚众型犯罪案件的“重灾区”,在聚众斗殴案件中犯罪主体集中于青年群体,且具有日益年轻化的趋势。在聚众型犯罪中随机选取各50人,聚众斗殴案件犯罪主体年龄在40岁以下的占总聚众斗殴案件的90% (如图2),且不乏“零零后”和未成年人逐渐成为聚众斗殴的犯罪“主力军”。

Figure 2. Crime of affray age proportion diagram

图2. 聚众斗殴罪主体年龄占比

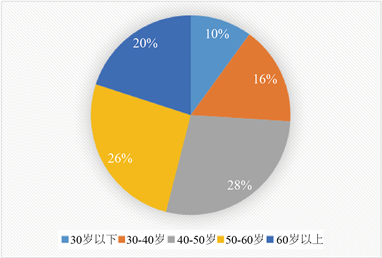

而在聚众扰乱社会秩序罪中犯罪主体集中于40~60岁的中年群体(如图3),而引发此类聚众犯罪的缘由往往为拆迁、工程承揽、业主纠纷、征地补偿、经济补偿等与生活居住经营密切相关的事件。

聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪的犯罪主体年龄分布较为均衡,但主要还是在40岁以上(如图4)。而在聚众冲击国家机关罪、聚众哄抢罪中犯罪主体集中于50~60岁以及60岁以上的中老年群体,其具有较为典型的盲目无畏与偏激的色彩。因此可以根据聚众型犯罪主体年龄的类型化特征,从犯罪主体年龄着手进行具体法律规制。

4.3. 聚众型犯罪对社会因素反应剧烈

聚众型犯罪具有深层次的社会诱因。由人与社会之间的隔阂而引起的群众感情上的问题,暂且可以称之为“群众异变心态”,它是聚众型犯罪滋长的重要基础条件 [10]。近年来,国内集体上访、非法游行示威,国外暴力游行、武装冲突等聚众型突发事件屡有发生,聚众型事件已然成为新时代不容忽视的社会性问题。

Figure 3. Crimes of gathering to disturb public order age proportion diagram

图3. 聚众扰乱社会秩序罪主体年龄占比图

Figure 4. Crime of assembling a crowd to disrupt public order and traffic order age proportion diagram

图4. 聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪主体年龄占比图

虽然聚众型事件并不必然演变为聚众型犯罪,但却为其发生提供了条件,为国家安全埋下了隐患。聚众型事件究非个人所能表现,而是成千上万之个人,于遭受某些困难、受到相当程度之威胁及危机时,刺激使此群人之动机产生共鸣而有所行为的表现 [11]。出现这些问题绝非偶然,而是与特定社会历史背景密切关联。现代化进程中带来的分配不均、贫富差距扩大、物质经济利益失衡等因素是聚众型犯罪形成的重要原因,受国际经济危机、全球疫情影响,社会整体经济形势下滑,失业率上升,随之带来的是聚众型犯罪的数量同比攀升。此外,聚众型犯罪主体的学历普遍在中小学程度,表现出较为低层次的文化水平。犯罪主体从事聚众型犯罪与社会教育程度和水平具有不可分割的关系。同时法治教育程度不够,公民相应的法律知识增长速度与社会发展速度之间的不匹配,公众趋利、法不责众心理,均对聚众型犯罪产生重要影响。

5. 聚众型犯罪主体防治策略

5.1. 根据年龄特征特殊化处理

一般而言,青年群体改造的潜力是巨大的。要加强低学历青年群体的再教育,发挥学校及其他公益教育机构的指引作用,以及居民委员会、村民委员会基层群众性自治组织的帮扶作用,帮助其树立正确的价值观,避免异化的“义气”“勇敢”“互助”等错误思想的侵蚀。加强职业技能培训与就业指导工作,积极解决青年群体就业问题。对于中年群体,要时刻关注与生产生活密切相关,且高发的一些社会矛盾。公共冲突既有影响社会和谐安定的负面功能,也有发挥“减压阀”、“报警器”作用的正面功能 [12]。要加强风险信息采集、性质判断、趋势预判工作,建立风险预警系统,一旦出现倾向性事件及时“报警”提示,相关部门同步做好应急预案建设,随时准备后续措施的铺开。同时要建立多元化的纠纷解决途径,以人民调解、仲裁调解、法院调解为主,辅之以法院裁判、仲裁,给予充分表达利益诉求的平台。对于老年群体,以规劝疏导为主,并及时与其家属取得联系,在必要的时候,适当借用科技手段示警,作为驱散聚众群体的工具,避免暴力手段直接接触到聚众群体。“枫桥经验”是对各个时期基层治理问题的有效回应,学习基层治理的有益做法,加强群防群治,将矛盾化解在基层,避免大规模冲突事件的发生 [13]。将矛盾化解在前端,因地因时推进非诉纠纷解决模式的拓展。

5.2. 系统性划分聚众型犯罪的类型

明确性是法律应有之义,主体要件的明确法定是构成聚众型犯罪的必备要件之一。聚众型犯罪散见于刑法的二百四十二、二百六十八、二百九十、二百九十一等多个条文,尚未形成具有条理性、系统性的犯罪模型。为了更好地促进司法实践和维护国家总体安全,需要将聚众型犯罪做系统性的划分。聚众型犯罪主体要件具有特殊性,一般为“首要分子”“积极参加者”“多次参加者”等,可以根据聚众型犯罪主体要件的法定性与特殊性将聚众型犯罪进行系统性分类(如表1),也为理清聚众型犯罪不同主体间的责任承担打好基础。

Table 1. Table of classification of crowd crimes based on subject elements

表1. 聚众型犯罪主体要件分类表

5.3. 厘清主体责任分担

聚众型犯罪内部可以分为单独聚众型犯罪以及成立共同犯罪的聚众型犯罪。就前者而言,首要分子需要对其他参加者的行为所造成的法律后果承担全部责任。因为在此种情况下,其他参与者并不具有单独的犯意,而是跟随首要分子的犯罪意志。某种意义上来讲,其他参加者可以视为首要分子实行犯罪的工具。但是也不能一概而论,若部分参与者完全是出于自我意志,实行首要分子认识以外的危害行为,造成远超越首要分子犯意以外的损害后果,则首要分子对其过限行为不承担责任,由参与者自行承担。就后者而言,若形成共同犯罪的聚众型犯罪,则一般而言数个首要分子皆为主犯,对于聚众型犯罪所造成的所有危害后果承担全部责任。因为在共同犯罪的聚众型犯罪中首要分子往往是形成共同犯意联络的核心主体,发挥着组织、领导聚众型犯罪活动的作用。在此种情况下,若积极参加者上升为主犯,则应当对其所参与或者组织、指挥的全部罪行承担责任。此时应当对主犯的积极参加者和普通的积极参加者做区分对待,实行差异化惩处。若部分参加者实行了同上的过限行为,则需要自行承担责任。

5.4. 培养正确的法治意识

加强群众法治思维的培养,尤其是加强对青年群体的法治教育。聚众型犯罪中暴露出法治意识薄弱的问题,公众法律意识的薄弱不仅体现在“不知法”上,更体现在“不正确知法”上。近年来,随着普法工作的深入开展,公众的法治意识在不断加强,但是这种法治意识是片面而抽象的。大部分人对于法律的认识仅停留在“法律是保护群众的武器”的层面,而对法律本身具体的内容知之甚少或并不在乎,认为群众的利益诉求理应得到法律支持,尤其是当“众人”立场一致时,这种情况更甚。这种片面化的法治意识不利于法治社会的建设,甚至会对国家安全造成潜在危害。因此必须健全公众的法治意识,推动正确的法治意识普及。在培养法治意识的过程中,要“预防受害”和“合法维权”两手抓,不仅要从预防受害的角度向公众普及相关法律知识,更要从维稳的角度培养他们正确的法律维权意识和增强其对国家与法律的信任感,自觉尊重法律和自觉维护司法权威。

5.5. 推进基层法律服务建设

加强基层法治建设,首先,要发挥基层法律工作者的功能,及时为群众提供法律咨询与法律帮助,引导群众通过合法途径理性表达利益诉求。当出现利益诉求无法实现的情况时,基层法律工作者应当从复杂多样的争议中敏锐发现、深入分析群众核心利益需要,及时促成利益代表人形成,牢牢“抓住领头人”,并提供有效的法律方案,尽量避免聚众型事件的发生。其次,要充分发挥村委会、居委会基层群众自治组织的积极作用,及时做好民间调解和心理疏导工作,有意识引导村民利用法律方式理性维护自身权利。再次,要健全警务社区网格化管理模式,由社区干部作为网格长搭建社区警察与居民之间的桥梁 [14],及时掌握安全风险信息,时刻做好风险防范工作。此外还要警惕司法的恣意表达,刑法在对待群体性事件时,不仅是对犯罪报应论的体现,更多的是对社会公共秩序、公共价值的维护。因此必须充分保障人权,针对聚众型犯罪必须谨慎使用暴力手段,以规劝疏导为主。严禁采用非人道的方式暴力执法、抓捕犯罪嫌疑人。吸取美国当前暴乱的经验教训,以免引起更为严重的暴力反弹。