1. 引言

我国是一个气象灾害频发的国家,而暴雨和对流天气是引起气象灾害的最主要的原因之一,这些气象灾害经常造成巨大的经济损失 [1] [2] [3]。在中国,气象上对暴雨的规定,24小时降水量为50毫米或以上的强降雨称为“暴雨”。由于全国各地降水、地形特点、影响因素的不同,所以各地对暴雨洪涝灾害评估的标准也有所不同。特大暴雨是一种灾害性的天气,其往往能造成洪涝灾害和严重的水土流失,能导致工程失事、农作物被淹和堤防溃决等重大的经济损失。特别是对于一些特殊的地势低洼、地形闭塞的地区,雨水不能迅速渗透,于是会造成农田积水和土壤水分过度饱和,会造成更多的地质灾害。

武汉市属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛,有很明显的梅雨天气,是暴雨多发城市之一,我们对汉口东西湖观测站1959~1996年共38年梅雨资料的分析,武汉市梅雨特征与江汉平原大致相似,即在每年6月下旬和7月上旬各有一次降水集中期,且7月初前后存在一个降水减弱阶段,武汉市除1月和12月外,其它各月均有暴雨记录,以5~9月相对集中,其中6月份暴雨次数居全年之首。

1.1. 研究现状

鉴于我国对流天气发生比较频繁,我国的气象工作者和气象学家们始终关注对暴雨以及对流性天气的研究,陶诗言 [4] [5] 等研究了我国的暴雨天气特点、暴雨的过程宏观物理条件及各种天气系统与暴雨的各种关系等,并将我国的暴雨划分为11不同的环流型。此次研究的武汉暴雨属于长江中下游地区,长江中游地区是我国暴雨频发区域,受中高纬西风带环流系统、亚洲季风系统以及高原东移低值系统的共同作用,每年5到9月,暴雨过程频繁,且持续时间长,时空分布不均,既有梅雨期的大范围持续性降水,也有盛夏局地突发性强降水,所造成的灾害重、损失大。对长江中游影响最大主要降水集中在每年6月中旬到7月中旬,即长江梅雨期,该时期的长江流域是极地冷空气与热带暖湿空气的频繁交绥地带,其在梅雨锋上的中尺度天气系统活跃,它们的活动不但维持了梅雨期的持续性降水,而且还给暴雨的产生创造了十分有利的条件,使得武汉市以及周边地区的暴雨天气环流背景、影响系统、物理量条件以及动力因素等以及得到了很多较为深入的研究 [6] [7] [8] [9]。如李世刚 [7] 等分析了2007年湖北省初夏的一次暴雨天气过程的大尺度环流特征、中尺度系统和强降水成因,发现高层辐散、低层辐合对上升运动有很大的贡献,冷空气与西南暖湿气流交绥形成能量锋区对暴雨触发的作用,鄂中切变线维持、副热带高压稳定少动是暴雨发生发展有利条件;李明 [8] 等研究发现,比湿、K指数高值中心与鄂东北强降水的落区、持续时间有较好的一致性,对区域大暴雨来说,有强劲的低空急流配合是必要的。

我国对流天气的地理分布十分不均匀随季节有着很显著的变化。而暴雨大风主要发生在在华东和华中等地势为平原的地区,由于强对流天气的信息很难被常规的气象网检测出来,所以我国主要由非常规观测资料来同化分析数据来进行强对流天气短时临近预报的主要资料基础。

在最近10年,国内外对于强对流天气的预报已经有了很大的发展 [10]。强对流天气短时临近预报技术主要包括雷暴识别追踪和外推预报技术、数值预报技术和以分析观测资料为主的概念模型预报技术等。

而目前在国外,如英国、美国、澳大利亚、加拿大、法国、韩国和日本等国家都建立了自己的强对流天气临近预报业务系统,香港天文台和中国气象局也相继各自建立了自己的强对流天气短时临近预报系统,国内各级台站陆续也开发了相应的预报业务。

1.2. 研究意义

暴雨是中国主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段,造成洪涝灾害。据1950~1999年资料统计,中国平均每年洪涝灾害面积为942.4万公顷,严重洪涝年份农田受灾面积可达1300万公顷以上。暴雨是一种影响严重的灾害性天气。某一地区连降暴雨或出现大暴雨、特大暴雨,常导致山洪暴发,水库垮坝,江河横溢,房屋被冲塌,农田被淹没,交通和电讯中断,会给国民经济和人民的生命财产带来严重危害。暴雨尤其是大范围持续性暴雨和集中的特大暴雨,不仅影响工农业生产,而且可能危害人民的生命,造成严重的经济损失。因此,我们有必要了解暴雨的形成机制将过去的经验和现在进行总结,为以后的暴雨预报提供经验,这样能够更好的预防暴雨灾害,减少人民的经济损失。

武汉市位于长江、汉水交汇处.地势低洼,江河环绕,每年汛期,当遭到降水集中、来势猛的暴雨袭击时,往往会给人民生命财产带来一定程度的危害。如有气象记载以来1931年、1954年、1983年、1991年、1996年湖北省曾发生特大洪涝灾害,长江水位暴涨,武汉城区严重积水,致使经济建设和群众物质财产遭受较大损失 [11] [12]。而本次特大暴雨不但造成市区多条道路积水,地铁四号线部分路段受阻,致使交通严重瘫痪,造成武汉部分区农作物受灾。据初步统计,武汉市农作物受灾面积22.57万亩,主要受灾作物有早稻4.4万亩,中稻11.55万亩,蔬菜2.01万亩,杂粮及其它作物2.81万亩。其中,新洲区农作物受灾面积1.77万亩,黄陂区受灾面积20.5万亩,东西湖区蔬菜受灾面积0.3万亩。所以分析武汉市区的暴雨对武汉有着极其重要的意义。

1.3. 资料与研究内容

利用2015年7月22日~24日的常规地面高空观测资料、气象卫星云图资料和数值预报产品等资料,主要关注天气过程发生前的高空、地面天气形势以及从有利于暴雨天气形成的中尺度天气系统和各种物理量场着手,对2015年7月23日发生在武汉市一次暴雨天气发展过程从环流背景、水汽条件、影响系统、水汽条件热力动力条件、散度等方面进行综合性研究分析。

2. 天气实况

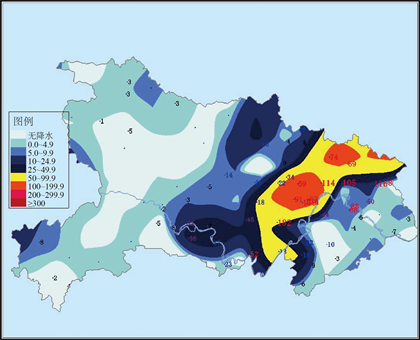

2015年7月22日~24日武汉迎来50年一遇的特大暴雨袭击,强降水中心位于鄂东北及江汉平原东北部。降水时段集中,出现在7月23日08时至23日18时。过程日降水量达暴雨及以上共30站次,如图1,在湖北境内,此次暴雨日降水量最大值出现在仙桃(217.9毫米,23日)。中心城区8个半小时最大降雨量达197毫米,小时最大降雨287.5毫米,从22日晚9点到23日下午4点,武汉市东西湖观测雨量达155.7毫米,当天上午8时至13时,武汉普降暴雨,最大降雨已超100毫米,小时强度达66毫米。

Figure 1. 24 hours precipitation map at 08:00 on July 23, 2015 (unit: mm)

图1. 2015年7月23日08时24小时降水量图(单位:mm)

从图2地面三线图可以很明显的看出,武汉站23日这天温度与露点线几乎重合,空气湿度特别大,很有利于降水的发生。从降水量图可以发现,23日14时的六小时平均降水量超过了100 mm,而超过50 mm就属于暴雨。说明此次降水强度特别极端,水汽条件极其充足。

Figure 2. Precipitation in 24 hours at Wuhan Station on July 23, 2015 (unit: mm)

图2. 2015年7月23日武汉站24小时降水量(单位:mm)

据了解,由于此次降雨范围广、强度大、来势猛不少地区雨水排放不及时,形成内涝。造成武汉部分区农作物受灾。受强降雨影响,武汉市大部分道路车辆出行受阻。不少私家车在渍水路段抛锚。部分地区路边人行道上渍水已没过脚踝,停靠在低洼处的小轿车被淹没了半个车身。路边人字沟井盖处不断向外涌出污水。一些市民通过渍水路段不得不脱掉鞋袜,淌水前行。

3. 环流形势和影响系统分析

3.1. 500 hPa亚欧环流形势分析

对于湖北省的暴雨,通常都产生在有利的大尺度环流背景下,影响湖北省暴雨的环流形势有 [9]:1) 初夏暴雨环流形势:一般在五月到入梅前(5~6月上旬),副热带高压第一次北越出现在南海和西太平洋上使得湖北地区暖湿空气活跃加强,空气中水汽充足,当一次冷空气南下就会在长江流域造成一次明显的降水过程。在500 hPa上,暴雨前期与暴雨发生时期,中高纬度贝加尔湖地区使一个稳定的东西走向的低压区东亚地区为多波动经向环流,中支槽与南支槽在108˚E附近同位向叠加环流的径向度加大东南沿海高压脊加强。2) 梅雨期暴雨环流形势:一般认为,梅雨期是指六月下旬到7月中旬这段时间,此时副高缓慢北移,西风带环流由移动性系统转变成为阻塞性系统,此时亚欧上空的环流形势为两高一低副热带高压的脊线在20˚N附近区域,此时乌拉尔山阻塞高压脊前冷空气南下是的东侧低槽加深形成贝加尔湖大槽区。此时的暴雨天气形式分为两种:第一种在500 hPa中高纬度带为西高东低槽脊位置东西皆有可能30˚N附近几乎为西风气流,使得冷空气能顺利到达湖北。第二种为中高纬度带内多波动,亚洲有2~3个低槽东移,当他经过我国西北地区的东部和华北地区上空时,冷空气沿着槽后西北气流南下到长江流域与暖湿空气相遇形成暴雨。3) 盛夏暴雨环流形势:此时由于副高加强和北越,鄂东和江汉平原受到副热带高压控制,天气晴热无雨。盛夏总温度与不稳定度都非常高,局地水汽热力条件十分充足,受到扰动后就能形成强对流,短时间内会造成较大降水。4) 秋季暴雨环流形势:9~10月随着北方的冷空气加强南压,而高空副热带高压衰减很慢,是的江汉上游与鄂西辐合带与锋区加强,此时巴尔喀什湖不断分裂短波槽应向江汉地区形成大量降水。

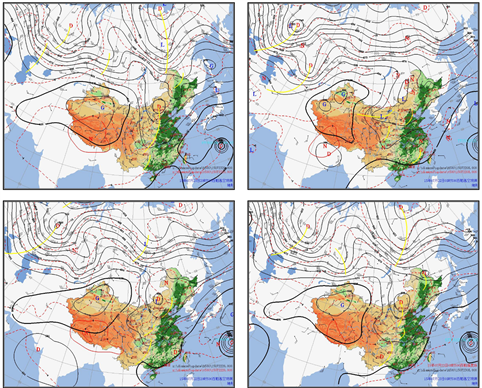

根据图3亚欧大陆500 hPa环流形势图可知,亚欧环流形势整体为多波动纬向环流形势,位于日本

Figure 3. High-altitude chart of 500 hPa from 08:00 on July 22 to 20:00 on July 23, 2015

图3. 2015年7月22日08时~23日20时500 hPa高空图

东侧海域上和新疆附近的两个副热带高压整体趋于稳定状态,使系统移动缓慢。到了22日,河套地区的横槽转竖,小槽缓慢东移,发展出一个新的低压系统并逐渐南压,小槽合并为一个大槽,使得冷空气从内蒙古地区向南运动,进而影响到湖北地区。与此同时,贝湖高脊崩溃,使得冷空气南下,冷低压槽不断南压,23日08时正好经过湖北上空使得湖北地区受到影响,武汉此时受到偏南气流控制,造成了区域性暴雨。到了24日20时,低槽南移,武汉地区天气逐渐转好。

3.2. 700 hPa和850 hPa亚欧环流形势分析

如图4从700 hPa亚欧环流形势图上可以看出,我国中南地区受到西南气流控制,水汽从南海源源不断运输到长江中下游地区,在湖北西部有一个切变,整体成气旋性弯曲,整个系统十分不稳定。在850 hPa亚欧环流形势图中我国中南地区受到西南气流控制,有利于水汽输送,在湖北西部有一个长的切变线,等温线有下凹趋势,长江中下游地区温度降低。

Figure 4. High-altitude map of 700 hPa and 850 hPa at 08:00 on July 23, 2015

图4. 2015年7月23日08时700 hPa与850 hPa高空图

3.3. 地面形势分析

从地面三线图中可以很明显的看出,23日这天温度与露点线几乎重合,空气湿度特别大,很有利于降水的发生。从降水量图可以发现,23日14时的六小时平均降水量超过了100 mm,而超过50 mm就属于暴雨。说明此次降水强度特别极端,水汽条件极其充足。

从23日20时~24日08时地面图(图5)可知,在四川和昆明的两个热带低压逐渐东移并在23日08时华中地区合并形成一个锢囚锋。14时锢囚锋的中心已经移动到了武汉西侧,到了20时已经移动到武汉东侧,是武汉出现了大范围雷雨天气及强降水天气的原因之一。

Figure 5. Ground map at 20:00 on July 23 and 08:00 on July 24, 2015

图5. 2015年7月23日20时与24日08时地面图

3.4. 影响系统

本次降水过程的影响系统是从湖北北部南下的切变线,由图6可知在23日08时的700百帕风场的分析图上看出在武汉西部地区有一个明显的切变,之后向东南方向移动,到了24日08时切变线移出湖北地区,在此过程中湖北西部、东南部以及湖南北部都产生了强降水天气过程。可见,造成此次强降水天气过程的主要影响系统有副热带高压、高空槽和中低层切变 [10]。

Figure 6. 700 hPa shear line analysis at 08:00 on July 23 and 08:00 on July 24

图6. 7月23日08时与24日08时700 hPa切变线分析

4. 中尺度天气分析

图7是中尺度分析高空综合图,对此次武汉地区强对流天气形成有利的水汽条件、不稳定条件、抬升条件以及垂直风切变条件进行了分析。总体看来,武汉及其周边地区水汽条件十分丰富,且此时武汉位于高层冷槽与低层暖脊的交互地区,温度递减率很大,容易造成位势不稳定,加上此时华中地区受到西南气流控制,有利于水汽和能量的输送,在武汉左侧中低空都有切变,且此时武汉处于暖平流的影响抬升条件和位势不稳定条件十分充足,最终造成了此次强降水天气的发生。

Figure 7. Summary of mesoscale analysis at 08:00 on July 23, 2015

图7. 2015年7月23日08时中尺度分析综合图

5. 探空资料

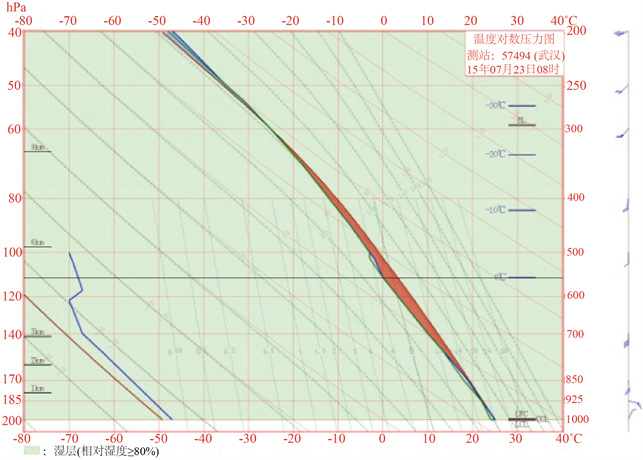

由图8可知,在7月23日08时整个对流层相对湿度全部超过80%,空气湿度大,降水强度强,而且此时K指数为40℃大于30℃,SI指数为−0.71小于0,说明此时大气极其不稳定,是产生此次强暴雨天气的重要因素。

Figure 8. Ground sounding map of Wuhan area at 8:00 on July 23, 2015

图8. 2015年7月23日08时武汉地区地面探空图

Figure 9. Ground sounding map of Wuhan area from 03 to 13 hours on July 23, 2015

图9. 2015年7月23日03~13时武汉地区地面探空图

6. 云图分析

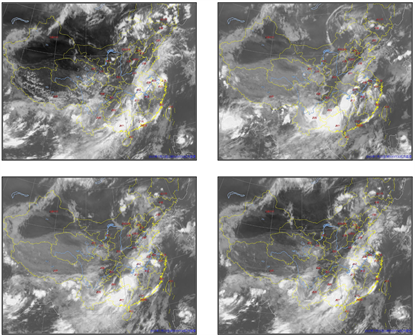

大量分析表明,中尺度暴雨云团具有以下特征:1) 中尺度云系的尺度一般为50~500 km。2) 由Cb云系组成,色泽白亮,可见多层结构。3) 多数呈圆形、准圆形以及椭圆形,具有厚实感的密蔽云区。4) 可见光云图上多起伏暗影,对流发展旺盛时可以看见上冲云顶,在云团内部存在亮温小于等于52℃的冷云区的暴雨云团上,云团边缘亮温梯度大,一般为西厚东薄,下有方向会有卷雨云。

如图9分析2015年7月23日不同时次3 h间隔的FY-2E红外云图资料可知:在23日03时,湖南西北出现锋面云系,此云系色调白亮,呈椭圆形,是具有厚实感的密闭云区,具有暴雨云团的特征。到了23日08时,湖南西北部的暴雨云团范围扩大并向东北部扩散,且此时湖北东部受到切变线的影响使得武汉地区附近上空云量逐渐增加,到了10时基本全部覆盖,到了下午13时武汉上空云量到达最大,而此时武汉地区附近降水强度增大。受到中低层切变东移影响,武汉上空云团逐见东移。到了23日19时云团减弱并逐渐移出湖北,武汉地区降水也随之减弱。

7. 结论

本文利用2015年7月22日~24日的常规地面高空观测资料、气象卫星云图资料和数值预报产品等资料,从天气形势、影响系统、中尺度分析、物理量诊断分析、卫星云图分析、降水量数值预报检验等方面,分析了武汉此次特大暴雨的天气过程,得出如下结论:

(1) 此次降水强度大,范围广,时间空间分布很不均匀。在23日湖北大部分地区普遍都有降水,强降水中心主要集中在武汉地区和湖北西部。

(2) 此次强降水过程主要是由副高减弱南退和低槽东移动使得中低层切变南压造成的。副热带高压在减退过程中使得西风带长波系统发生调整,冷低压槽移过湖北上空造成了暴雨。

(3) 低空切变线、西南低空急流、地面锋面气旋是本次暴雨的影响系统。低空切变线移速缓慢,使武汉地区低空辐合强烈。同时,低空急流为武汉输送大量水汽,而且武汉位于低空急流左前侧,垂直上升运动剧烈。锋面气旋中心缓慢移过武汉地区,低空急流与暖锋近乎正交。在这种形势配置下,造成武汉这次暴雨。

(4) 此次暴雨过程是中尺度系统产生的对流性降水。武汉及其周边地区水汽条件十分丰富,且此时武汉位于高层冷槽与低层暖脊的交互地区,温度递减率很大,容易造成位势不稳定,加上此时华中地区受到西南气流控制,有利于水汽和能量的输送,在武汉左侧中低空都有切变,且此时武汉处于暖平流的影响抬升条件和位势不稳定条件十分充足,最终造成了此次强降水天气的发生。

(5) 此次降水探空条件和不稳定能量十分充足。降水发生前武汉地区整个对流层湿度很大,有着及其深厚的湿层,加上武汉地区K指数特别大的同时SI指数小于0,为此次暴雨天气提供了大量的不稳定能量。

(6) 此次降水发生时对流云团发展十分明显,是此次降水的直接制造者。武汉的降水出现在云团发展最旺盛的地方。