1. 引言

据2016年全国水利发展统计公报显示,截止2016年底,全国共修建水库枢纽98,460座,水库总库容8967亿立方米 [1];而据2008年全国水利发展统计公报显示截至2008年底,我国共建成水库86,353座,水库总库容6924亿立方米 [2]。可以看到,在这短短8年间,我国水库建设增加了12,107座,从2008年到2016年平均每年新增水库约为1513.38座,水库总库容每年增加约255.38亿立方米。从上面两组数据不难看出我国水利工程建设处于快速发展阶段,但不可避免的是水库泥沙淤积问题一直都是困扰水库长期发挥效益的难题。我国西南地区大多为高原、山脉起伏之地,河流流经的区域大多为峡谷陡峭之处,水系发达,降雨量充沛,这就为当地修建水库提供了天然的有利条件 [3] [4] [5]。西南地区水库的建设既加速了当地脱贫致富的步伐,又充分开发利用了当地丰沛的水资源,以此保障国家西电东送战略的顺利进行。泥沙淤积一直都是水库不得不面对的一个棘手问题,虽然我国西南地区河流含沙量并没有黄河含沙量高,但泥沙淤积问题却也是困扰西南地区水库正常运作的难题,泥沙的淤积使得大多数水库电站难以发挥出预先设计的经济效益和社会效益。泥沙淤积还将给水库上下游生态环境以及人们正常生产生活带来诸多不利影响,因此思考如何加强对河流水库泥沙进行有效管理就显得尤为重要。

从目前国内外对河流水库泥沙治理情况来看,现在还没有固定的某一种泥沙治理方式能够完全应对全球所有水库泥沙淤积问题,大多还是根据水库淤积泥沙的来源、库区地理位置和淤积程度来制定相应的治沙措施,在辅以一定的其他方式。比如同一条河流上的水库可以采取联合调度的方式更好地促进排沙过程;其次在针对水资源宝贵的水库泥沙治理中,除了采用机械清淤方式治理水库淤积的泥沙外,还可根据当地的实际情况在水库上游水土流失严重的区域采取相应的水土保持措施,从源头减少入库泥沙的含量,从而达到减少水库泥沙淤积的目的。本文将从目前国内外常用的水库治沙方式出发,结合我国西南地区流域水库泥沙的实际情况,考虑当地实际治沙成本和治沙对生态环境的影响,综合思考不同治沙方式对我国西南地区河流水库泥沙管理的运用。

2. 河流水库泥沙治理现状

河流水库泥沙的治理问题由来已久,相关的学者和专家们做了很多有关泥沙治理这方面的研究工作,也取得很多关于河流水库治理泥沙的成果。当前国内外治理河流水库泥沙主要采用排沙冲沙、异重流排沙、利用虹吸原理排沙等,这些方式在一定程度上能够缓解水库泥沙淤积的问题,但总的来说依旧无法彻底地解决水库泥沙淤积这个世界性难 [6]。近些年来随着我国西南地区水电开发的步伐不断加快,泥沙淤积不可避免地成为影响当地水力发电的重要因素之一,加之我国西南地区地形复杂多样,使得河流水库泥沙淤积问题的解决也就变得更加复杂困难。当下针对西南地区河流水库泥沙问题的研究并不多,因此本文从当前国内外的治沙技术和经验出发,结合西南地区的气候、地形以及当地生态环境保护的角度,针对性地提出一些有关西南河流水库泥沙治理的方式,为西南地区河流水库的泥沙治理提供一些参考。

3. 西南河流水库泥沙淤积的成因与危害

水库的修建,主要用于防洪、灌溉、供水,兼顾发电、通航、旅游之用 [7]。但不可避免的是,水库在修建后将面临泥沙淤积的问题,区别于泥沙淤积量的多少 [8]。在研究西南河流水库泥沙问题前,需要指出西南地区河流中泥沙除上游来沙外,还有相当部分是来自当地河流对两岸的冲刷侵蚀以及降雨时雨水对地表土壤和岩石的冲刷搬运 [9] [10] [11]。为了更好地研究如何对西南河流水库中的泥沙进行有效管理,有必要先来了解一下近些年来西南地区云南、贵州、四川三省的降雨量情况以及水土流失状况(见表1)。

Table 1. Rainfall in three provinces (data comes from the 2010~2018 Water Resources Bulletin of the Water Resources Departments of Yunnan, Guizhou, and Sichuan Provinces) [12] [13] [14]

表1. 三省降雨量(数据来源于云南、贵州、四川三省水利厅2010~2018年水资源公报) [12] [13] [14]

由上面数据可知,在2010~2018年云南、贵州、四川三省降水量如果按照降水量800毫米以上的则定义为湿润地区来看,三省近十年的降水量均在800毫米以上,属于降水量丰沛地区。尤其在雨季,降水量更是集中,丰沛的降水量使得雨水对地表土壤岩石的冲刷力度加强,加之洪水频发,使得在雨季水流将携带更多的泥沙进入河流中 [8] [9] [10]。根据中华人民共和国水利部发布的2018~2019年全国水土保持公报显示(见表2),在2018~2019年云南、贵州、四川三省水土流失量相比较对应各省的土地总面积来说依旧严重。

Table 2. Soil erosion in the three provinces (data from the 2018~2019 Soil and Water Conservation Bulletin of the Ministry of Water Resources of the People’s Republic of China) [15] [16]

表2. 三省水土流失情况(数据来源于中华人民共和国水利部2018~2019年水土保持公报) [15] [16]

文献资料显示云南省境内澜沧江流域在1997年土壤侵蚀面积为25,746.59 km2,土壤侵蚀为28.60%,年输沙量为8460万t [17];根据2006年文献资料显示,云南省境内金沙江流域水土流失面积达到4万多km2,每年输沙量高达26亿t [18]。虽然近些年来当地政府加大了水土流失整治力度,但水土流失依然是导致河流含沙量高的主要原因。根据我国水利部2019年水土保持公报数据显示来看,在2019年西南诸河流域水土流失面积高达124,677平方千米,占西南地区诸河流域总面积的14.61%,从中不难看出西南地区因水土流失进入河流中的泥沙含量是多么的惊人。

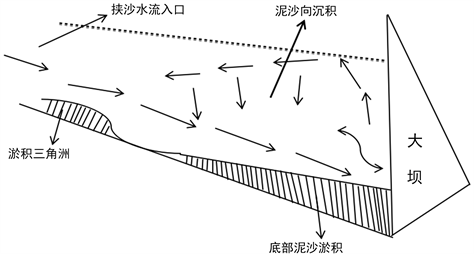

泥沙在水库中大量淤积(见图1),当淤积量超过水库的死水位所能容纳的极限后,势必会减少水库的有效库容 [19] [20] [21],将直接导致水库蓄水量减少,无论水库是用来发电、灌溉、还是饮用水源,都将受到不同程度的影响,水库的经济效益和社会效益也随之受到不同程度的影响。由于水中含有大量泥沙,高含沙水流对库内的水工建筑和电站设备的磨损是不可忽视的,长此以往必会使得水库寿命减少,严重的甚至会导致水库功能丧失,面临拆除或大改建的风险,如我国三门峡水库在上世纪60年代就因泥沙淤积严重而被迫进行改建 [7]。高含沙水流对电站水轮机的运作也是一个棘手问题,因为高含沙水流会严重腐蚀水轮机表面,加速水轮机的破坏,减少其使用寿命,而更换和维修都会给水库经济效益带来极大损失 [10] [14]。其次,由于泥沙淤积在水库库底,使得水库蓄水量减少,在旱季的时候,水库的供水不足,人们的日常生产生活和两岸工农业用水将会受到不同程度的影响,情况严重时两岸工农业生产还将可能受到灾难性的打击;若泥沙的淤积持续到水库库尾,势必导致库尾河床抬升,加大了水库上游沿岸土地被淹没的风险;泥沙淤积还将导致水深降低,对航运来说也存在着一定的影响 [19] [20] [21]。

Figure 1. Sedimentation process of sediment in the reservoir

图1. 泥沙在水库中的淤积过程

4. 河流水库泥沙管理方式

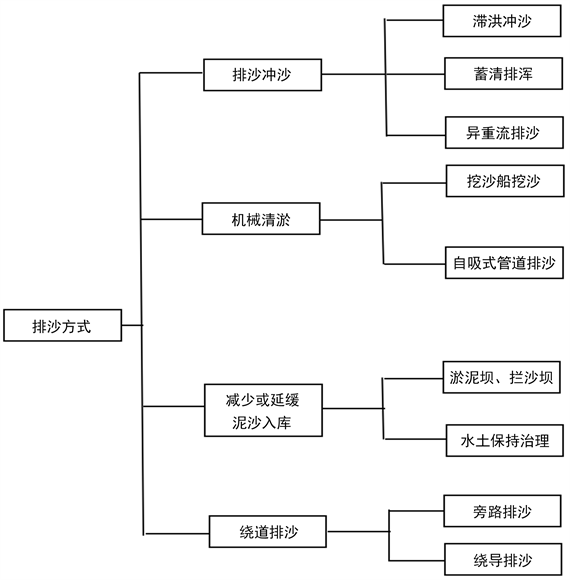

虽然到现在泥沙淤积对于水库正常发挥各种效益来说仍然是一个棘手的问题,但经过国内外历代水利工程师们的不断总结探索,在泥沙管理问题上取得了很多关键性的技术突破和理论进展(见图2),这些理论和技术上的突破对延长水库的使用寿命和确保水库持续发挥效益起着至关重要的作用。下面本文在简要介绍各种泥沙管理方式的过程中将深入思考能否通过一定的改进使得排沙效果更好、更加经济合理,以及思考泥沙作为一种自然资源如何更好地实现其从收集到利用这一途径,从而降低水库泥沙淤积和排沙过程中对生态环境以及人们正常生产生活的影响,为我国西南地区水库泥沙管理提供一些切实可行的参考方案,在解决西南地区水库泥沙淤积问题的同时加强对当地生态环境的保护。

4.1. 排沙冲沙出库

4.1.1. 滞洪排沙

即当洪水在水库中臃积时,利用洪水带来的巨大水量,此时水库中仍然会保持一定的径流流速,洪水流经水库时将会带动淤积在库底淤积的细颗粒泥沙,在水库开闸泄洪时使之随着洪水径流一同排出水库,以此达到清理库底淤积泥沙的目的 [7] [19] - [27]。这种排沙方式的前提是水库所在的流域一年中会有持续一段时间的洪水,保证有足够的水量来冲刷库底沉积的泥沙。其次采用这种排沙方式将会使得在水量充足的条件下放弃发电,对于以发电为主的水库,其发电效益将受到一定的损失,这时水电站就需要衡量排沙和发电对电站的经济影响,综合考虑下决定是否需要在汛期水量充足的情况下采用这种排沙方式排沙。

Figure 2. Commonly used reservoir sediment control methods at home and abroad

图2. 目前国内外常用的水库泥沙治理方式

4.1.2. 蓄清排浑

蓄清排浑又称泄空排沙,这种方式实际上利用了在放空过程中水流的势能转化为动能的原理。具体过程是将水库内蓄积的水放空,利用开闸放水这一过程中水流的冲击作用和携带力不断冲刷淤积在水库底部的泥沙,使得淤积的泥沙跟随水流一起排出库内 [7] [22] - [30]。特别是当水库内蓄积的水量快要放完时,所产生的冲刷力和携带力更是巨大,如果利用好这个机会将尽可能地把水库内淤积的泥沙大量排出,以此达到清理水库泥沙的目的 [19] [20] [21]。采用这种排沙方式同样面临着需要在排沙和发电效益上有所取舍,并且要选取合适的排沙时机,因为这种排沙方式将会使得水库内蓄积的水量短时间内排空,如果后续来水量偏小,水库短期内蓄积的水不够用来发电,这就可能造成水库的发电效益受到更多损失。与此同时,需要注意的是当采用这种方式排出泥沙时,库内淤积的大量泥沙将瞬间被冲出库区集中进入下游河道,这将导致下游水流含沙量剧增,给下游河流中很多生物带来不同程度的影响,且泥沙大量淤积在下游河区也会造成下游水位抬升,沿岸河床及岸边的工农业生产也会有淹没的风险。

4.1.3. 异重流排沙

相比较前两种排沙方式,异重流排沙则是一种比较特殊的水库排沙方式,是利用两种不同密度的流体混合形成流动浊流这一原理来进行排沙 [31]。大多情况下异重流排沙一般是在含沙量高的浑水中引入清水,形成流动的不下沉浊流;特殊情况下还可能形成冲刷式异重流,即水库水位很低且冲刷力较大时,底部泥沙与清水混合,也有可能形成异重流 [7]。当异重流克服了清水和水库的阻力,到达坝前时水库要及时开闸,将含有大量泥沙的浑水排出水库,以此达到清理水库淤积泥沙的目的。但采用异重流方式排沙需要注意的是,异重流排沙时出水口不能过高,否则就算异重流能够到达坝前也会因出水口过高而排不出去 [31] [32] [33] [34]。

4.2. 机械清淤

挖沙船、自吸式管道排沙

采用机械清淤这种方式,最早起于北宋时期用于治理黄河泥沙问题,在这之前主要是用人工的方式深掏淤积泥沙,早期都江堰就是采用人工淘沙的方式清理淤积的泥沙 [7]。发展到今天,机械清淤大多利用挖沙船,自吸式管道排沙等方式挖出水库内淤积的泥沙,挖沙船的工作原理在这里就不做具体介绍,但需要指出,挖沙船清除水库淤积泥沙受限于水位的深度。大多都是在库尾水深较浅的地方挖出泥沙,已知目前我国自主研发且在国际上都处于领先地位的天鲲号最大作业深度仅为35米深,远远无法满足当下水库的排沙深度。由此可见目前挖沙船在我国水库泥沙清理时只能用在库尾等水深较浅的地方,而对于水库深处则需采用自吸式管道排沙方式来清除泥沙。

自吸式管道排沙原理比较简单,利用大坝可用水头的作用,通过巨大的吸力将水库深处的泥沙吸出,从而达到清理水库深处淤积的泥沙 [18]。由于这种排沙方式不需要放空水库蓄水且排沙过程不会造成太多水资源浪费,因此这种排沙方式多用于水资源比较宝贵、缺水地区的水库泥沙处理问题上 [27]。相比较排沙冲沙的方式,采用这种方式既能有效清理水库淤积泥沙、避免大量泥沙排入水库下游对下游生态环境造成不利影响外,还能将泥沙作为一种自然资源收集起来。值得一提的是,现阶段对河流泥沙的利用大多分为淤泥造地与土地改良、建筑材料以及用来制作一些工艺品,在最大程度上充分利用了收集到的泥沙 [35] - [42]。

4.3. 减少或延缓泥沙入库

拦沙坝与上游沿岸水土保持

减少或延缓泥沙入库通常是在水库上游修建拦沙坝或淤泥坝,提前把河流中的泥沙拦截下来,从而减少进入水库中的泥沙量 [29]。提前在水库上游修建拦沙坝或淤泥坝,可以有效地减少泥沙进入水库,对水库发挥正常经济效益和社会效益具有很大的帮助。但此处需要注意的是,在上游修建拦沙坝虽然能够很好解决水库泥沙淤积问题,但拦沙坝成功拦沙后同样面临泥沙清理的问题,并且清理拦沙坝内淤积的泥沙方式大多只能选择机械排沙或修建拦沙坝时设计一根管道,直接将拦沙坝中淤积的泥沙通过管道排入水库下游 [22]。

通过上游沿岸进行水土保持治理来减少或延缓泥沙进入河流水库,这将从根本上解决河流水库泥沙淤积的问题,且能够长期有效地发挥减少泥沙进入河流水库的作用。在我国西南很多地区土地贫瘠,土地荒漠化和石漠化严重,这就意味着实现上游沿岸水土保持治理这一目标将需要巨大的金钱和时间的投入、且治理周期长,但从长远经济效益和生态环境保护角度来看,这种方式无疑是最正确合理的,因为只有从根源上彻底解决泥沙的产生,才能长久地实现河流水库泥沙问题的有效治理 [43]。

4.4. 绕道排沙

旁路排沙、绕导排沙

采用旁路排沙方式对水库泥沙进行管理,主要是由堰、泄水口、进行口、导水隧道四个部分组成,这种方法曾经在日本Asahi水库管理泥沙过程中取得成功,实现了将浑水持续时间从50天减少到7天 [44]。这种方式主要是在水库旁修建进水口以及导水隧道,将高含沙水流直接通过隧道引入下游河道,从而实现减少水库泥沙淤积的目的 [44]。而对于绕导排沙,则是在水库上游修建一个蓄水长弯道,将高含沙水流蓄积在该弯道内,同时在弯道和水库上游末端修建一系列泄洪闸,当发生大洪水时,关闭闸门,则洪水携带的泥沙将绕开水库下泄进入下游河道,以此达到减少入库泥沙含量,确保水库的长期稳定运行 [6] [7]。这种方案在南非境内的Nagle水库管理泥沙上取得了很大的成功,使得该水库运行几十年后库内淤积的泥沙含量保持在很低的水平。基于我国西南地区河流的实际情况,这种排沙方式在西南地区的泥沙治理过程中将大有可为,因为西南地区来沙量主要集中在汛期,如果在汛期能够将上游来沙中的大部分排到水库下游,则将在很大程度上节约库区排沙的成本和难度。但需要注意的是,这种排沙方式需要在水库修建的同时修建蓄水长弯道。

5. 不同排沙方式对我国西南库区治沙的思考

总的来说,不同的排沙方式对于泥沙治理都能起到一定的作用,但是从节约成本和环境保护以及治理效果角度出发,针对不同库区的实际情况采用合适的排沙方式是非常必要的。

1) 首先,从排沙经济成本角度考虑。在上面的排沙方式中,采用排沙冲沙出库和绕道排沙方式清除水库淤积泥沙无疑是相当经济方便的,而且我国西南地区水流湍急、水量充沛,特别在降雨集中季节常常产生洪水,这就为排沙提供了有利的先天条件 [3] [4]。而采用机械清淤和减缓泥沙入库排沙方式成本高、耗时长,短期难以见效,且由于我国西南地区很多水库都修建在地势陡峭、远离人群居住的地方,这就导致收集的泥沙可能没有足够的地点堆积,并且运输出去比较困难,甚至可能会出现运沙的成本高于泥沙作为资源的经济效益 [18] [19] [20]。因此,对于汛期来水来沙较集中的库区从排沙经济成本角度出发是可以考虑采用排沙冲沙出库和绕道排沙两种方式。但如果对于泥沙资源化利用需求较大,需要将泥沙暂时淤积在库内留待后期开发利用时,在综合考虑后期采用机械清淤的排沙成本、泥沙资源化利用效益,以及水库发电效益的情况下将泥沙暂时留存在库内。

2) 其次,从环境保护角度出发。采用机械清淤治理泥沙时由于大量泥沙被人为开采利用,使得进入下游水流中含沙量较低,这就可能导致下泄水流对下游沿岸土地植被的冲刷力度加大,使得下游河道出现坍塌,从而影响到下游生态环境以及人们的正常生产生活 [21] [34]。当泥沙在库内大量淤积时将会抬升水库水位,使得水库上游沿岸土地植被面临被淹没的风险。而如果是采用排沙冲沙或绕道排沙方式时,由于排入下游的水流中含有大量泥沙,高含沙水流进入下游河道后更容易在沿岸起伏不平的区域流速降低,水流中的部分泥沙则随机在沿线两岸沉降或堆积起来,最终的结果是下游水位不断抬升,沿岸两边的部分土地植被将直接被淹没;并且上涨的水位也将给岸边的工农业生产、交通枢纽等带来灾难;水中的细颗粒泥沙还会覆盖在鱼类的表面,给鱼类正常生活带来不利影响,严重的甚至会导致鱼类死亡 [35] [36]。相比较于其他的排沙方式,从流域环境保护的角度来看,采用减少或延缓泥沙入库方式治沙将是非常明智的,因为这种方式通过对流域水土流失问题进行治理从而在源头减少了泥沙的产生量,对水库上、下游生态环境的调控将发挥极大的作用,且能长久稳定地发挥治沙效益。

3) 最后,从治沙效果来看。每种排沙方式都能实现一定的排沙效果,但从泥沙产生来源与成因来看,采用减少或延缓泥沙入库将是从源头对泥沙的产生进行控制,治沙效果最为显著。而相比较从源头治理泥沙来说,机械清淤、排沙冲沙出库以及绕道排沙在针对不同类型的水库实际情况来说都能发挥出不错的治沙效果,唯一不足的在于一直都是被动排沙、被动治理,对泥沙治理问题都只是治标不治本,难以完全从根源上消除泥沙淤积对河流水库的影响。

综合治沙成本、环境保护以及治沙效果来看,上述几种排沙方式各有利弊,针对不同水库在选择合适的治沙方式时,可以通过权衡上述三个观点选择出适合水库的排沙方式,但也不要局限于某一种排沙方式,也可以结合库区实际情况考虑多方式联合排沙。总的来看,我国西南地区降水量充沛,在雨季多发洪水,强降雨频发,因此洪水和强降雨对我国西南地表土壤和岩石的冲刷搬运是造成当地河流含沙量高的主要原因之一 [8] [43]。加之人们在流域两岸的经济活动过于频繁,使得两岸土壤植被破坏严重,从而导致流域两岸的水土流失严重,加大了河流水库中的泥沙含量。因此,西南地区水库在进行泥沙治理问题时,不管是采用何种治沙方式,都应该积极结合减少泥沙入库这种泥沙治本的方式,重点围绕水库上游水土流失严重的区域进行水土保持治理。积极做到合理放牧、减少对土地资源的过度开垦,并加大退耕还林还草、加强河流沿岸植被土壤保护等措施的力度,来减少土壤岩石的流失,从而降低河流水库中泥沙的含量。虽然实现这个过程需要投入更多成本、花费更多时间、且短期难以见效,还需多方配合,综合实现难度较大,但从长远效益来看,这种方式无疑是对泥沙进行管理控制最正确合理的。采用其他方式治理水库淤积泥沙都只是暂时的措施,治标不治本,并不能从根本上解决水库泥沙淤积的问题,最多不过是重复进行同一个排沙过程而已,长此以往下去必将导致排沙难度越来越大,成本越来越高,对水库上下游生态环境影响越来越严重。

6. 关于水库泥沙管理的新思考

以上分别列举了当下国内外水库泥沙治理中应用比较多的几种处理方式,也分别讨论了几种排沙方式的优缺点和所需注意之处。但通过对几种常用排沙方式的对比,本文认为上面这些排沙方式或许还有一些地方可以进行改进。比如采用排沙冲沙出库方式排出泥沙时,上文提到泥沙大量进入水库下游将会对下游河中动植物及两岸工农业生产以及人们的正常生活造成影响;但如果下游河道缺少泥沙,也会导致河流对两岸的冲刷力度加大,引起河道坍塌,同样对沿岸工农业生产带来不利影响,并且还将加大流域两岸的险情 [21] [43]。基于以上两方面的影响,本文认为是否可以考虑在排沙过程中通过一些技术上的创新将这些泥沙一部分收集起来,一方面可以减少过量泥沙对水库下游人们生产生活以及对生态环境的影响,同时适量的泥沙排入下游也有利于下游河道的稳定,并且收集到的泥沙还可作为一种自然资源,充分发挥其各种效益。

而对于机械清淤,除了继续研发挖沙船的工作水位深度外,在采用自吸式管道排沙时,因为淤积在库底的泥沙颗粒有大有小,而且泥沙本身具有粘性,大量泥沙粘结沉积在库底,使得采用自吸式管道清除泥沙时难以将其完全清除,而且大颗粒的泥沙还可能堵住吸口,影响排沙效率。因此,为了避免上面的情况,是否可以尝试在水库修建的时候提前在泥沙沉积的区域安装一些振动器,在采用自吸式管道排沙时启动振动器,使得粘结的泥沙松散并分离粗细泥沙颗粒,这样既能充分排出水库内淤积的泥沙又能加快排沙效率。除此之外,在水库库底提前安装振动器除了对机械清淤有帮助外,在采用排沙冲沙出库方式清理泥沙时,启动振动器还能提前将淤积粘结在一起的泥沙分散开来,加速了排沙的过程和排沙的效率,如果振动效果好的话甚至都不需要将水库中蓄积的水量放空,实现既排沙又节约水资源的目的。

最后,收集到的泥沙则可以用来淤地或土地改良、建筑材料、制作工艺品等,例如可用为水库维修的原材料或支持当地基础设施建设,还可用来制作陶瓷、建筑用砖等 [37] - [42]。此外,粗颗粒泥沙优良的渗水性还可用来构建海绵城市,节约其他材料的同时也对城市建设做出相应贡献,在最大程度上发挥水库淤积泥沙的自然资源价值。

7. 结论

总的来看,上述几种泥沙治理方式各有长处,针对我国西南地区河流水库泥沙淤积的治理都能发挥相应的作用,区别于泥沙清理的效果、治沙的成本、对人们生产生活的影响以及对社会经济和生态环境可持续发展的影响。因此,基于现有排沙方式、排沙成本以及排沙过程中对水库上下游工农业生产和生态环境的影响,要实现对西南地区河流水库泥沙的有效管理,应重点做到以下几点。

1) 采用多方式联合治沙。从目前全球水库大坝治沙现状来看,单独采用某一种治沙方式难以真正实现对河流水库泥沙进行有效管理,往往需要从多方面进行协调才能更好地管理河流水库泥沙。在我国西南地区河流水库泥沙管理过程中,从长远经济效益和社会效益来看,保护上游土壤植被必然是泥沙管理的根本之策,同时也是流域两岸生态环境及水库可持续发展的必然之路,这个过程虽然综合实现难度较大,但却是功在当代利在千秋之举,这也是本文极为推崇的水库泥沙治理措施。而其它几种治沙方式对于河流水库泥沙管理来说虽然是治标不治本的措施,但如果能够将泥沙收集起来充分发挥其作为自然资源的价值,也能在很大程度上挽回上游水土流失的部分损失,降低因修建水库给生态环境带来的不利影响。因此,针对目前我国水库泥沙的现状,当被迫采用排沙冲沙出库、机械清淤、绕道排沙方式治理水库淤积泥沙时,应该加强流域两岸土壤植被的保护力度,采用多方法协同治理和多部门协调配合的方式,制定综合有效的治沙策略,并把水库泥沙淤积治理主动化。

2) 泥沙变废为宝的收集利用。当下不同以往,资源短缺是整个社会面临的一大问题,泥沙对于水库发挥效益来说确实是一个巨大的危害,但泥沙本身也是一种自然资源,基于这点,泥沙治理也应从原先的被动排沙到主动收集。随着我国多年对泥沙用途的研究探索,现阶段对收集到的泥沙有了很多利用渠道:① 最直接的是把泥沙用来淤地或土地改良,修复水土流失严重的裸露地表;② 收集到的泥沙还可用作水库自身维修改建的原材料,或经过简单筛分后将粗颗粒泥沙直接用于建筑工程材料,细颗粒泥沙则可以用于制作环保材料、陶瓷等工艺品;③ 还有就是如上文提到的方式,利用粗颗粒泥沙优良的渗水性将其利用到海绵城市的建设中来。

3) 治理泥沙过程中注重加强对当地生态环境的保护。在河流水库泥沙治理过程中,应当做到既要金山银山、又要绿水青山,毫无疑问生态环境将是我们今后可持续发展的基石,因此在泥沙治理过程中应当加强对当地生态环境的保护。前面提到的一些治沙方式,有些不可避免地会对当地生态环境带来一些不利的影响,区别于对生态环境影响的程度大小。因此,不管是从源头治理还是被迫治理水库淤积的泥沙,西南地区河流水库泥沙治理中都要积极思考如何实现泥沙治理利用主动化、拓宽对泥沙资源的利用渠道,并在这个过程中时刻注重加强对当地生态环境的保护,因为这将在很大程度上挽回泥沙对河流水库和生态环境所带来的各种损失、节约其他自然资源,并且还能降低因修建水库给河流两岸生态环境造成破坏的影响。

基金项目

国家自然科学基金项目(编号:42061006,41561144012)。

NOTES

*通讯作者。