1. 引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议的讲话中提到,“其他各门课要守好一段渠、种好责任田,要使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应” [1],要做到“深化教育体制改革,健全立德树人落实机制” [2],需要课程思政与思政课程同向同行,协同发力。在新形势下,确立新时代的教育观、教学观,发展课程文化,做好课程思政元素与专业课程的衔接,有助于把握课程思政的内涵,在课程教学中真正实现全方位的知识传授、能力培养和价值塑造,自觉构建全方位育人的大格局 [3]。

师德风范体现了教育的道德观念与教学品质,是教师爱与责任的统一表现。师德风范直接决定着学校教学质量的高低,对学生的学习成绩及素质发展有着重要意义。本文为了讨论师德风范在线性代数课程思政建设过程中的作用,根据课程建设理论编制问卷,从教学理念、教学过程、教学效果三个维度出发,利用AMOS软件讨论这三个维度与师德风范的路径关系,从数理模型的角度构建线性代数课程思政体系中的师德风范与教学理念、教学过程、教学效果的关系。

2. 理论假设与模型构建

2.1. 结构方程模型

结构方程模型(SEM) [4] 基于变量的协方差矩阵来分析变量间的关系,包括测量模型与结构模型。测量模型旨在评价观察指标与潜变量之间的关系,结构模型在于求出潜变量与潜变量间的关系。结构方程模型的分析步骤一般包括以下四个:设计、拟合、评价以及修正,若经检验拟合较好,则无需再模型修正。

测量方程式反映观测变量与潜在变量之间的关系。测量方程式表达式为:

其中X为外生观测变量,对应问卷中课程思政影响因素的四个维度的相关问题;Y为内生观测变量,由问卷中课程思政相关题项组成;ξ为外生潜变量,由经过因子分析的课程思政影响因素构成,

和

,是方程的系数矩阵,δ和ε是误差项。

结构方程模型通过引入潜变量和显变量这两个概念,能根据变量间的内生性,找到变量间可能存在的路径关系,很适合在课程思政建设中不同路径关系的梳理。

2.2. 模型指标介绍

问卷设计围绕课程思政教学过程中的影响因素展开,从学生的角度出发,探讨课程思政的路径构建,目的在于提高大学生在线性代数学习过程中课程思政的效果。基于现有文献,结合相关课程知识,通过对高校课程思政课程建设的影响因素进行梳理,从教学理念、教学过程、教学效果到课程思政价值的实现,教师的师德风范在课程思政建设中起到桥梁作用,教师的学术素养与教学因素成为影响课程思政效果的重要因素。因此,本文设定教学理念、教学过程、教学效果这三个潜变量与师德风范的建设作用探讨,每一个潜变量均设置了可观测变量(即显变量),共计11项。

教学理念是对教学活动所持有的基本态度或者观念,经常从理论层面、操作层面、学科层面进行区分。要明确知识的育人功能,发现自然科学的价值引领作用,高校教师不仅要为学生传授学术知识,也要发挥高校教育对社会文明的引领作用 [1]。为了从教学理念体现课程思政的价值,问卷从知识育人功能(变量名Q4)、课程思政特殊价值(变量名Q5)、教师使命(变量名Q6)与课程思政的结合这3个方面的显变量来刻画教学理念这一潜变量。

“道之未闻,业之未精,有惑不能解,则非师也”。严谨治学、精益求精是教师必须要遵从的职业道德规范。学而不厌,诲人不倦。不仅要懂得马克思主义的基本理论和党的方针政策,熟练运用课程知识进行教学工作,还要懂得教育学、心理学等方面的内容。如何在教学过程遵守职业规范,做好教育承诺,提高学生责任感,因此,问卷从教育承诺(变量名Q7)、学生责任感(变量名Q8)这2个方面来讨论师德风范与课程思政的关系。

教学过程是师生在共同实现教学任务中的活动状态变换及时间流程 [3],由教和学构成。“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,这是中国教育家对学习过程最早的概括。不同学科差异要求有不同的方式,同一大类学科内部不同具体学科之间也存在较大差异,知识分化越来越细,学术性成为了教师与学生之间的课业期盼与主题互认 [2]。因此问卷从学术深度(变量名Q9)、知识广度(变量名Q10)、知识转化(变量名Q11)这三个方面来讨论教学过程与课程思政的结合。

从课程思政的角度来说,学生在进行课程学习后,能否主动完成任务,能否提升学习兴趣以及对未来学生生涯发展的信心,能否积极进行小组学习承担小组分工,能否积极将所学知识与专业知识结合都是在教学效果中需要关注的点。因此,问卷从理想信念(变量名Q12)、集体参与度(变量名Q13)、学习实践(变量名Q14)这三个方面来讨论教学效果与课程思政的结合情况。

高尚的师德和良好的师风是教师职业的内在要求,基于对以上可观测变量性质的客观分析,对教学理念、教学过程、教学效果与师范风德的关系做出如下假设:

假设1:师德风范与教学理念之间存在正相关关系。

假设2:师德风范与教学过程之间存在正相关关系。

假设3:师德风范与教学效果之间存在正相关关系。

3. 数据来源

通过完全随机抽样的形式,对某医学院校需进行线性代数学习的2020级学生进行横断面调查,了解课程思政在实施过程中的影响,为优化课程思政建设提供思路。量表采用采用Likert scale 5点计分法,“1”表示“完全不符合”,“5”表示“完全符合”,分数越高,说明越满足题项设定的情境。共发放问卷137份,有效问卷为137份,问卷有效率为100.0%。

被测群体男生占比36.1%,女生占比63.9%。理科生占比43.07%,文科生占比56.93%。量表使用各构念指标KMO值与Bartlett’s球形检验评价量表效度。Bartlett’s球形检验显著性为0.000,表示题项具有共同因素,KMO应在0.6以上,越接近1表示越适合因子分析。正式发放并回收问卷显示量表总体Cronbacha’s系数值是0.964,表明问卷内部一致性较好。同时,效度分析发现量表总KMO = 0.817,分量表KMO均在0.7以上,p < 0.001,拒绝Bartlett’s球形检验零假设,进行因子分析结果发现,因子的标准载荷值均高于0.7,AVE = 0.732,表明问卷内部效度良好。

4. 实证分析

教师作为整个教学流程的主体,对教学理念、教学过程、教学效果中课程思政的体现起着至关重要的作用。因此,本文讨论的是线性代数课程思政建设过程中,教学理念、教学过程、教学效果与师德风范的关系,四个维度属于主观认知,难以测量。通过前期文献查阅,发现结构方程模型不仅能对预先构建的理想模型进行评价,还可以检验概念模型的合理性,并对构建的模型讨论真伪。因此,本文使用结构方程模型并根据外因变量的协方差及协方差显著性检验、方差及其显著性检验、结构模型拟合度指数进行讨论,探究课程思政建设过程中的影响因素。

4.1. 模型构建

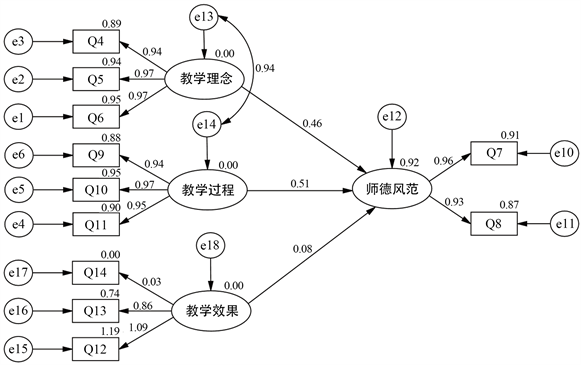

根据问卷数据,绘制课程思政影响因素结构方程模型如图1,其中方形框表示显变量(即观测变量),椭圆表示潜变量。

Figure 1. The structural equation model of curriculum ideological and political construction based on teacher’s morals

图1. 基于师德风范的课程思政建设作用结构方程模型

由表1回归系数路径图可知,教学理念、教学效果、教学过程、师德风范(除Q14外)下的观测变量的C.R.值大于1.96,说明这个4个潜变量的11个观测变量都能较大程度的解释潜变量,模型整体效度水平高。教学理念、教学过程、教学效果对师德风范的路径系数分别为0.458,0.513,0.082,由此可得出构建模型前的三个假设均成立。

Table 1. Path diagram of regression coefficients

表1. 回归系数路径图

注:<---表示变量的路径指向,***表示P < 0.001下显著,*表示P < 0.05下显著。

4.2. 模型适配度分析

由表2可知4个潜变量与11个观测变量的误差变量测量误差值均为正数,绝大部分达到0.05的显著性水平,表示模型无界定性问题,基本适配度相对较好。

Table 2. Estimated value of measurement residual variation

表2. 测量残差变异量估计值

注:***表示P < 0.001下显著,*表示P < 0.05下显著。

结构方程模型的拟合度参数指数评价结果均为理想,绝对适配统计量CMIN/DF、RMSE、RMR、GFI、AGFI、NCP符合结构方程模型的参考标准,指数评价均为理想。增值适配度统计量NFI、RFI、IFI、GFI、TLI符合模型参考标准。PNFI、PGFI为0.614和0.624,指数评价结果为理想。

5. 实证结果分析

5.1. 结果

通过对可观测潜变量对教学理念、教学过程、教学效果的路径结果进行分析,发现11个观测变量均能较大程度地解释潜变量,模型整体效度水平高。并且,结合三个维度与师德风范结构方程路径系数的分析,得出以下结论:

1) 教学理念到师德风范的路径系数为0.458,影响显著,呈正相关的关系,假设1被证实,由表1可知,Q4、Q5、Q6的标准路径系数为0.973、0.970、0.944,说明从教学理念的角度,知识育人功能与课程思政的结合、课程思政特殊价值与课程思政的结合、教师使命与课程思政的结合会影响到师德风范的建设。

2) 教学过程到师德风范的路径系数为0.513,影响显著,呈正相关的关系,假设2被证实,由表1可知,Q9、Q10、Q11的标准路径系数为0.939、0.956、0.931,说明从教学过程的角度,学术深度与课程思政的结合、知识广度与课程思政的结合、知识转化与课程思政的结合对师德风范起着显著的作用。

3) 教学效果到师德风范的路径系数为0.082,影响显著,呈正相关的关系,假设3被证实,由表1可知,Q12、Q13、Q14的标准路径系数为0.912、0.858、0.031,说明学习实践与课程思政的结合对师德风范的建设作用并不明显,而针对于学生理想信念和集体参与度的培养应在教学过程中得到加强。

5.2. 结论

本文通过使用问卷调查方法来探究在线性代数课程思政建设过程中师德风范所起到的作用,在SPSS和AMOS统计软件的基础上,综合分析课程思政建设中的影响因素,同时结合相关政策文件对建设路径之间的因果关联进行量化,并构建相关的模型进行验证。结果显示,师德风范与教学理念、教学过程、教学效果均呈正相关关系,表明教师应促进教学理念、教学过程、教学效果与课程思政的融合,培养良好的师德风范,提高学生的文化素养及心理素质,进而提高课程思政建设成效。同时,在课程思政建设中,师德风范的培养需要教师具有丰富的知识储备,不断提高教学理论的实用性和创造性;在教学过程中,师德不是一个空洞的思想外壳,需要与课程思政有机结合,积极解决问题,不断提高学生的思想与素质,从而达到理论与实践相结合,情感与价值观兼顾的全面教育目的;最终的教学结果,需要教师与学生共同维护,坚定学生的理想信念、提高大家的集体参与度,使课程思政建设进一步发展。

教学理念、教学过程与师德风范的路径系数大于教学效果对师德风范的路径系数,说明教学理念、教学过程与师德风范的关联性更强。《线性代数》作为大学公共课程,学生受众广,然而抽象的教学内容与思政案例无法引起学生的共鸣 [5],教材语言不能积极有效地转变为教学语言,最终导致思政元素的解释能力效果微弱,在教学效果上对思政教育起到较弱的影响 [6] [7]。课程思政以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应 [8],把“立德树人”作为教育的根本任务的综合教育理念 [9]。在线性代数课程大纲中应有机融入课程思政目标,并在课程考核中得以体现,让学生树立“知识探究、能力建构、品格养成”的教育教学理念 [10],重新构建由线性代数等基础课程组成的课程体系,真正实现与思想政治理论课同向同行,形成协同效应 [11]。教师的师德风范与言谈举止,本身就具有极其重要的价值意义。在与学生的教学交往中,教师是教学“对话”的主导者,不仅要授业、解惑,更要传道,传中国特色社会主义之“大道”。为此,优化课程思政建设,教师是关键。教师在整个教学过程中通过线性代数与思政教育的融合,做到价值塑造、知识传授和能力培养为一体的教育目的。

致谢

感谢成都中医药大学《线性代数》和《物理学》校级课程思政课建设项目的支持;感谢成都中医药大学青年教师教学骨干提升计划支持。

基金项目

成都中医药大学教学改革项目(JGYB2020004, JGYB201975)。

NOTES

*共同第一作者。

#通讯作者。