1. 引言

新冠疫情是传播速度快、影响范围广的全球性流行病,给人们心理健康问题造成巨大冲击,带来了很多负面情绪,比如焦虑、紧张 [1]。心理专家推荐在居家隔离期间要以平常心对待疫情,应对负面情绪,运用冥想、呼吸训练进行自我调理。冥想能有效缓解新冠疫情中一线护理人员的焦虑,可作为特殊时期心理健康的干预措施 [2]。

冥想是一种具有综合性的心理行为训练方式 [3],对缓解焦虑改善抑郁有显著效果 [4],可以提高人们的心理健康水平,改善失眠人群的睡眠质量 [5]。不仅适用于改善一般群体,还应用于改善临床病患 [6]。冥想对焦虑干预的整体即时效果显著 [7],具有成本效益高、无害处等优点。冥想有很多优势,清晰地认识目前国内冥想的研究方法、研究进度和不足可以更好地了解冥想未来的研究道路。故本研究采用CiteSpace文献可视化分析工具,对中国知网数据库收录的923篇相关文献进行分析,梳理并了解国内冥想研究的发展状况,从而更好地普及这门技术,疏导广大群众因长期隔离带来的负面情绪,提高人们的心理健康水平。

2. 冥想的概述

冥想的研究渊源最早可追溯至五千年前,但随着历史演变,于现代心理学理论融合后,已经从宗教文化传统逐渐转变成适用于生活的一种心理与行为训练。心理学界于19世纪60年代开始进行冥想的相关研究,随着神经科学研究方法的发展,冥想已经逐渐成为心理学研究的热点之一,并被广泛应用于临床机构中。目前冥想在还未形成统一的标准,Walsh从心理体验角度出发认为“冥想是一种使个体获得心理幸福感,关注与自我意识和觉知的身心调节技术 [8]。”Cahn & amp; Polich从认知角度出发认为“冥想是一种可以自我调节后建立注意机制从而影响自身心理过程的练习” [9]。Shapiro从行为角度出发认为“冥想是有意识集中注意于内心的一种体验” [10]。在认知层面,冥想训练可以觉察注意当下的一切,其有利于有效重组当前问题的情景,加深理解,提高解决问题能力。在心理体验层面,冥想训练能有效提高情绪调节能力,减少消极情绪的干扰 [11],使人们的情绪反应趋向平和 [12]。综上所述,冥想是一种既注重心理方面也注重认知行为方面的,通过调节注意和情绪从而获得愉悦的综合性的训练方式 [13]。人们进行冥想训练的主要目的有两种。一是作为心理治疗的方式,将冥想用于自我调节,提高心理健康水平,帮助自己克服情绪问题;二是作为获得自我精神进步的一种训练方式,将冥想作为意识中(积极的)转变的手段,让自己更好地理解生活,使心态更加平和,从而获得智慧 [14]。

根据注意的朝向可将冥想分为正念(mindfulness)和专注(concentrative)两类 [9]。正念冥想是“基于有意识的把注意集中当下而不作任何批判的一种冥想练习方法 [15]。其强调觉察当下的一切,以非评判的方式保持一种有意识的状态 [16],主要方法有禅修、内观、正念减压疗法和正念认知疗法 [17]。目前对于正念的冥想研究较为广泛,导致容易造成概念上的混用。目前有少量的研究,将“Mindfulness”等同于“Meditation”。专注冥想是“集中注意、抛弃想法感受,专注于感受呼吸、词语、图像等一种冥想练习方法。”其强调集中注意力,聚焦于某个选定的对象,如呼吸、词语、图像等,避免分心 [18]。两类冥想的区别主要在注意聚焦和认知控制,处于对立的两种方式 [19]。

中外学者对冥想的效果研究不断深入,并予以肯定。王玉正等整理十年短期冥想效果研究发现短期冥想训练可以有效改善情绪,加强认知,提高创造力,减少成瘾行为,提高疼痛耐受,减少皮质醇释放,改变脑电活动,改变大脑白质的神经可塑性等 [20]。Takahashi等通过事件相关电位技术(ERP)研究发现theta波和alpha 波活动在冥想时增强 [21]。陈语等发现冥想能够促进LPFC脑区激活增强,进而调节情绪变化 [17]。Kathleen等通过功能磁共振技术发现长期冥想者与短期冥想者在冥想过程中不同脑区活跃差异,短期冥想者更多地参与涉及、同情、自我评价的、社会认知和记忆过程的大脑区域,长期冥想者参与这些脑区较少 [22]。越来越多的证据证明,冥想可能会导致大脑区域的结构和功能发生神经塑性变化,从而影响注意力、记忆、情绪等认知功能 [23]。

目前,我国对于冥想的研究主要集中于焦虑情绪、生理指标等某一方向作为切入点进行研究,但从宏观视角梳理国内对于冥想的文章还没有,故本文采用国际先进的知识图谱绘制软件CiteSpace进行国内冥想研究的梳理。

3. 研究方案

3.1. 研究工具

CiteSpace是一款功能强大的文献可视化软件,由德雷塞尔大学陈超美学者于2004年开发,2007年引入我国,凭借强大的科学计量、引文分析以及研究前沿热点分析的功能,在我国的应用研究得以广泛传播 [24]。知识图谱可以清晰得了解一个知识领域的演进历程,从而扩宽视野,改变认知角度,在探测学科前沿、开展知识管理和选择科研方向等方面发挥巨大作用 [25]。CiteSpace可用于分析中国知网、中文社会科学引文索引、科学引文索引等数据库,对选取的文献进行合作机构、关键词、国家地区等多角度的被引分析。目前国内对于CiteSpace的研究主要应用于管理学和教育学领域,应用于心理学的研究比较少,且仅集中于积极心理、心理健康等方面,利用CiteSpace对于冥想的发展路径还未有学者进行研究,故本研究将运用CiteSpace对国内冥想的研究进程和热点进行研究 [26]。

3.2. 数据来源

数据基础是所有知识图谱科学性的来源。本研究以国内最权威的数据库中国知网为数据基础,在进行高级检索时,以“冥想”作为关键词,截止到11月4日,检索出1.44万文献,排除外文文献、会议、报纸、特色期刊等,筛选后共得到969篇有效文献,把这些文献的题录信息包括作者、机构、关键词、期刊、篇名、摘要等导出保存,采用CiteSpace软件对其进行可视化分析。

4. 关于“冥想”的研究现状与分析

4.1. 文献数量的时间走向

文献的发文量可以反映该领域的研究进度和科学知识量的变化情况,是衡量科学研究发展的重要指标 [27]。以学术期刊发文为例,1983至今共发文727篇,发文数量的时间变化可以有效衡量某一研究领域发展态势 [28]。为直观呈现国内关于“冥想”的研究进度,以发文量为纵坐标,发表年份为横坐标,绘制出历年文献发文量分布趋势图(见图1)。如图1所示,我国关于“冥想”的研究可分为三个显著阶段:初始期(1983~2005年)、快速增长期(2006~2014年)、波动起伏期(2015~2020年)。初始阶段发文量偏少且趋于平稳状态,22年文献累计只有61篇,只占总数的8%。这一阶段国内学者对冥想研究非常少,可能把冥想与宗教文化所联系,未把冥想作为行为现象进行科学研究。国内最早把“冥想”作为心理治疗的是1988年《冥想及精神医学》,认为过度冥想的不良反应是与文化有关的心身障碍 [29]。其中这一阶段影响最大的是2000年发表的《冥想训练对美国中学游泳选手训练后的焦虑、心境状态及心率恢复的影响》,通过实验及生理指标证明冥想不仅可以促进心率的恢复也可以降低焦虑 [30]。为后续冥想的生理实验打开了大门。第二阶段论文产出数量大幅增加,8年共发文量245篇,占总数的33%,从2006年的年发文量7篇到2014年的年发文量55篇,增长了7倍,增长迅速,呈喷井状态。这一阶段国内学者越发意识到冥想研究的重要性,也是这一阶段心理学界对冥想产生兴趣,《中国心理卫生杂志》、《心理科学进展》、《中国临床心理学杂志》、《心理学报》等心理学期刊上陆续发表关于冥想的研究。第三阶段起伏波动,但总体呈现快速增长趋势,截止至11月4日共发文量434篇,约占总数的60%,特别是2019年,发表了103篇文献,文献数目达到历史新高,可见冥想研究有持续增长的趋势。随着研究的深入,冥想的研究将更加广泛,国内对于冥想的研究及应用也将不断发展。

Figure 1. The trend chart of the distribution of the number of posts

图1. 发文量分布趋势图

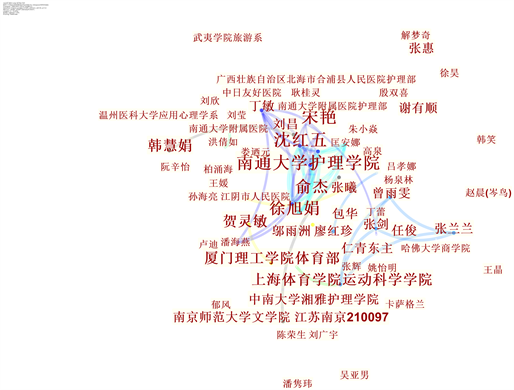

4.2. 发文作者、机构合作图谱分析

对作者、机构合作进行分析,可以了解冥想研究的重要学者及机构分布及合作关系。将统计文献导入软件,进行作者、机构之间的可视化分析。如图2,所得的作者、机构共现图谱中,节点数N为581,连线数E为457,网络密度为0.0027。由作者、机构共现图谱可以看出,当前国内对于“冥想”研究的合作十分分散,没有形成合作群,不同作者、机构间的合作性不强,表现出各自为战的状态,目前这与“冥想”研究实际有关:国内“冥想”研究发展时间较短,大众及政府普遍不够重视,而且“冥想”的研究更多是由师范学院与体育学院进行,研究方向也有不同,师范学院更多研究冥想对于情绪焦虑的缓解效果,体育学院更多专注于冥想引起的生理改变,学校与学校之间没有形成合作,导致研究学者、机构们合作网络稀疏。随着国家更加重视心理健康,冥想的影响力不断变大,将会越来越多学者、机构研究冥想,作者、机构的合作网络也会增加。未来需要有更多的研究者从多层次、多维度、多方面进行冥想研究,使其更好地服务于临床、服务于社会心理健康工作 [31]。

Figure 2. Mapping of the collaboration between authors and institutions

图2. 作者、机构合作图谱

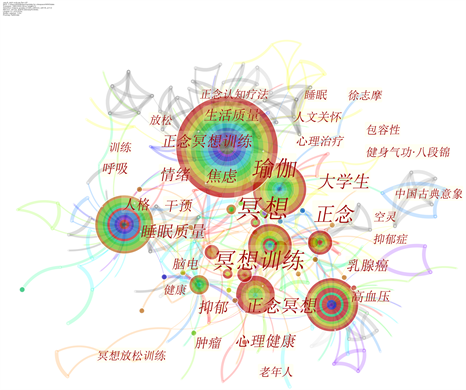

4.3. 研究热点分析

关键词是一篇文献研究主题的集中体现。分析关键词可梳理某一领域的研究重点,关键词出现频次与研究热点呈正相关 [32]。共现分析理论认为,关键词与文献的共现关系出现的次数越多,文献的研究主题越相近 [33]。节点中心性也是衡量研究热点的重要指标,中心性可以反映节点在共现网络中的重要性,通过中心性可以直观呈现共现网络中的关键信息,节点中心性还与共现网络中的联系效果呈正相关,所以高频次、高中心性的关键词可以用来确定一个领域的研究热点。本研究利用关键词共现技术构建国内冥想研究的关键词共现图谱,首先把时间窗口设置为1983~2020,时间切片为1,节点类型选择Keyword,即关键词,网络裁剪设定为Pathfinder,进行可视化分析得到清晰,客观、简约的关键词共现图谱(如图3),并且笔者根据频次高低将核心关键词进行排序,选取频次前二十的关键词(如表1)。如表1显示,国内“冥想”研究文献中出现的关键词排名前5的分别“冥想”、“冥想训练”、“瑜伽”、“正念冥想”、“正念”,正念与瑜伽是冥想的不同分类,说明目前国内对于冥想的研究集中于这两种较为流行的冥想方式,同时这5个关键词的中心度也最高,说明它们是冥想研究知识图谱的重要中介节点。其次,出现频次排名前20中出现“焦虑”、“抑郁”、“抑郁症”、“情绪”、“睡眠质量”、“心理健康”等关键词可以看出,我国学者对于冥想研究的方向集中在冥想对情绪、心理健康的调节作用,反映出冥想研究在发展过程中研究主题的聚集与变化。

Figure 3. Keyword co-occurrence frequency clustering

图3. 关键词共现频次聚类图谱

关键词聚类功能可以确定某一领域的研究热点,明确其发展趋势 [34]。关键词共现频次聚类视图可以突出关键节点和重要链接,体现出聚类间的结构特征。如图3所示,关键词共现图谱中,圆代表关键词的节点,其越大表明该主题出现的频次越高,节点间的连线代表共现关系,粗细程度表明其共现的强度,圆的颜色和厚度表示该节点出现的时段,圆内年轮厚度越厚,代表该年被引频次越高 [35],色调的改变可代表时间的变化。聚类结果显示(见图3),国内冥想的相关研究关键词次共现图谱中共有节点719个,连线879条,网络整体密度为0.0034,相对于作者、机构合作网络,关键词知识图谱的网络结构有较大的优化,当前相关研究成果最多的关键词是“冥想”,第二位到第五位分别是“冥想训练”、“瑜伽”、“正念冥想”、“正念”,集中于冥想方法的研究。其次是“抑郁”“焦虑”等情绪困扰,集中于冥想效果的研究,再者是“大学生”、“护士”等研究被试群体,总体上关键词共现网络结构依然比较松散,未来应要求相关研究机构做好科研合作,研究主题不应局限于影响效果的相关研究,应该重视其生理机制的影响与进行标准化便于推广的相关研究,从而更好提高国民心理健康水平。

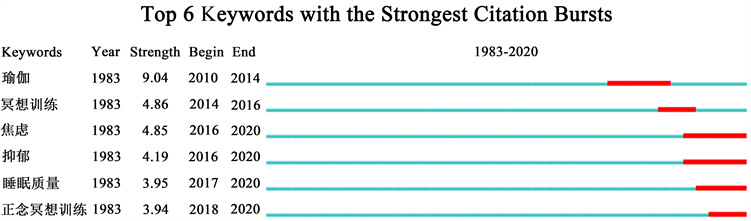

4.4. 研究趋势分析

突变词是指短时间内使用频次较高的词,CiteSpace软件可以根据突现词频次的变化判断研究领域的前沿和趋势。如图4所示,“瑜伽”、“冥想训练”、“焦虑”、“抑郁”、“睡眠质量”、“正念冥想训练”为研究的热点,其中“瑜伽”主要体现在2010~2020年,“冥想训练”体现在2014~2020年,“焦虑”和“抑郁”体现在2016~2020年,“睡眠质量”体现在2017~2020年,“正念冥想训练”体现在2018~2020年,并且这些研究趋势逐年上升。从一定程度说明,目前我国冥想研究前沿主要聚焦于瑜伽及冥想训练,治疗焦虑抑郁,提高睡眠质量的效果等领域。

Figure 4. Network map of mutation words

图4. 突变词网络图谱

关键词共现时序视图侧重于知识演进的过程。时序视图既可以在空间维度上直观呈现不同时区关键词的布局特征,也可以在时间维度上掌握演变的发展过程,进而得到冥想研究热点从整体到局部随时间不断变化的动态过程。研究前沿时序(见图5)显示了冥想研究在不同时区的分布特征。国内冥想研究可以分为三个阶段。第一个阶段是初始期(1983~2005年)。涉及关键词有“冥想训练”、“冥想”、“人格”、“干预”、“呼吸训练”。这一阶段是冥想在中国扎根萌芽的时期是从国外前沿研究汲取养分的时期。这一时期国内学者刚刚引进国外对于冥想的研究,虽然国内学者在引进和介绍冥想方面做出了巨大贡献,但研究主要集中于背景、意义、内容等不足方面,对冥想的研究方法和本土化研究较少,尚未对冥想进行系统深入研究。第二阶段是快速增长期(2006~2014年)。涉及关键词有“瑜伽”、“大学生”、“心理健康”、“正念”、“正念冥想”、“抑郁”、“焦虑”、“生活质量”、“情绪”等。这一阶段是国内冥想研究飞速发展的时期,研究进一步深入,既有对冥想研究领域的深入研究,也有冥想在各领域的应用,研究热点也存在变化,可以从关键词频次发现,这一阶段冥想的不同研究领域都迅速发展,国内的冥想研究逐渐从理论研究转向应用研究,探讨冥想的临床运用效果,出现较多对于焦虑抑郁等情绪困扰的实证研究,并渗透到具体学科领域,与心理健康相结合。同时这一时期的心理学领域也逐渐认识到冥想的重要性,《心理学报》、《心理科学进展》等心理学核心期刊在这时期涌现大量关于冥想的研究。第三阶段是波动起伏期(2015~2020年)。涉及关键词有“睡眠质量”、“正念冥想训练”、“乳腺癌”、“正念训练”、“护士”、“正念减压疗法”、“综述”、“疼痛”、“负性情绪”、“脑电”等。这一阶段是国内冥想研究持续发展的时期。在经历爆炸式增长之后,这一时期国内冥想的研究更加细化、深入,把冥想不断运用于临床研究,同时通过认知神经科学的研究方法探讨冥想的生理机制,更跟进时代。

Figure 5. Time series diagram of research frontiers

图5. 研究前沿时序图谱

5. 结论与讨论

5.1. 结论

本研究通过CiteSpace知识图谱绘制软件,对权威数据库中国知网中1983~2020年有关冥想研究的文献生成的图谱进行可视化分析,研究结论如下:

1) 发文数量图谱表明:冥想研究具有重要的现实意义,和社会发展息息相关,最早始于1983年,但在2010才开始涌现,在2011年进入快速发展阶段,并受到广泛关注;我国冥想研究整体呈现稳定发展的上升趋势,研究成果丰富,但对比国外仍远远不足,未来期待更多学者的投入研究。

2) 作者、机构共现图谱表明:目前国内研究冥想的机构与科研人员仍然较少,且各自为阵,合作十分分散,没有形成合作群,还处于不断发展的时期,同时也缺少具有足够影响力的领军人物和研究机构。未来需要宏观引领,提倡举行关于冥想研究的学术会议,加深不同机构的合作交流,保障作者和机构的研究关注度。

3) 关键词共现图谱表明:冥想研究的热点是“冥想”、“冥想训练”、“瑜伽”、“正念冥想”、“正念”等,关键词共现网络结构较为分散,密度不够,现在的研究主题主要集中于训练方法以及情绪调节改善心理健康水平,对于冥想生理机制的影响、标准化应用推广还需要更多学者深入研究。

4) 研究前沿时序图谱表明:国内冥想研究分为三个时期:初始期、快速发展期、波动起伏期。初始期围绕“冥想训练”、“冥想”、“人格”、“干预”、“呼吸训练”进行研究,从国外研究中汲取养分。快速发展期围绕“心理健康”、“正念”、“正念冥想”、“抑郁”、“焦虑”进行研究,逐渐从理论研究往应用方向发展,探讨冥想对焦虑抑郁等情绪困扰的临床运用效果,并不断与心理健康相结合。波动起伏期围绕“睡眠质量”、“正念冥想训练”、“疼痛”、“负性情绪”、“脑电”进行研究,研究更加细化、深入,不仅运用于临床研究,而且通过认知神经科学的研究方法探讨冥想的生理机制。时序图谱也反映出国内冥想研究领域较小,需要借助新技术新研究方法开阔新的研究方向,应该多开展跨学科的合作。

5.2. 讨论

国内冥想研究成果逐年递增,越来越多的学者、机构开始关注这一研究领域,从最初的引进介绍,到进行临床应用,在不断的本土化过程中,冥想与其他学科进行多维的结合,成为心理学研究的新热点。但不可否认的是,国内冥想研究的真正发展只有近十年,目前理论研究与实践研究仍处于初步发展、探索应用时期。本研究对冥想研究热点和研究前沿进行探讨的同时,也发现现有研究存在的不足之处。目前研究冥想背后的生理机制原因的文献较少,学者更关注的是冥想的各种效果。即使是对生理机制的研究中也仅仅针对脑功能与脑结构,较少从细胞层面出发进行研究。同时目前冥想研究的研究对象、研究领域也较为单一,以大学生、护士、运动员被试为主,未来可以进行企业员工、中小学生的研究,进行推广。且研究领域也较多以焦虑抑郁等情绪调适为主,未来可以关注认知功能、注意力、记忆、脑结构等领域进行研究。冥想研究的研究方法多为问卷调查,应该主动与前沿的研究方法进行结合。冥想的训练方法较多,但是目前研究都只针对其中一种方法进行研究,较少研究不同冥想方法的效果比较,且冥想训练方法也缺少统一的规范和标准,不利于冥想的推广应用。所以对各种冥想方法进行研究,探讨达到某种效果的最佳冥想方法,从而建立起一套规范、可操作的标准方法非常有必要。冥想的影响效果长期坚持更加明显,但目前研究仍缺乏对同一被试长期跟踪的纵向研究,缺乏对被试不同发展阶段的影响效果进行探讨。最后本研究仍存在不足之处,CiteSpace虽然清晰呈现了冥想研究的演进历程,但本身也存在较多局限,不能将学者论著等研究结果一起呈现,只能对文献进行可视化,同时图谱的解读依赖个人的知识积累,可能导致分析的不全面。因此研究成果与实际情况可能存在不一致的问题,期待未来学者加以完善。

NOTES

*通讯作者。