1. 谜题的起源

1994年NAFTA生效后,John Mccallum (1995,以下简称J.M.)在研究美国和加拿大区域贸易时发现了两个反常的现象:1) 美国和加拿大的国内贸易额远大于美加间贸易额。2) 加拿大省份间贸易额是加拿大同美国各州间贸易额的约20倍 [1]。考虑到1年以内,NAFTA的作用可能尚未完全起效,Helliwell (1996, 1998)在后续研究加拿大和美国的边界效应时,发现加拿大省份之间贸易额同加拿大美国间的贸易额之比虽然从20减少到了12,但是依然很明显 [2]。Shang-jin Wei (1996)在研究OECD内贸的时候也发现了上述现象 [3];Nitsch (2000)在研究欧盟内贸的时候也发现了类似的现象 [4]。众多现象表明:贸易的确存在家乡偏好:本国的贸易量的确是多于对外贸易的贸易量。

以上的结论十分有趣,研究到这一现象的学者,最初都是在研究“贸易的边界效应”,即Ohlin (1933)提出的一个假说,在国家边境不存在的情况下,即国家内的情况,国家内两个区域间如果距离类似,那么这两个区域间的贸易规模也是类似的 [5]。Ohlin认为,在国界线不存在的情况下,距离影响成本,同质商品贸易量大小取决于距离的远近。按照Ohlin的理论:北美自贸区的成立极大消除了国家间的贸易壁垒,美国和加拿大省份间的贸易应该趋同,甚至边境省份间贸易更大才对。然而,J.M的研究并未很好地证明这一理论。于是,在边界效应不明显的情况下,本国内的贸易量依然大于国家间贸易量,这一现象被称为“贸易品的家乡偏好”。

2. 建立模型

2.1. CES模型的构建和比较静态分析

Maurice Obstfeld和Kenneth Rogoff (2001)通过构建CES函数并引入价格约束机制的方式来建立一般均衡模型,并使用比较静态分析的方法得到关于偏好影响机制的均衡解,并最后分析出影响贸易本地偏好的影响因素 [6]。

其中

为国内商品和国外商品的替代弹性,

为国内品消费;

为国外品消费。

(1)

构建价格和贸易成本的关系,作为价格约束:

和

为以本币衡量的国内品价格和国外品价格。

和

为以外币衡量的国外品价格和国内品价格。

是国外商品运到国内的贸易成本。令国内相对价格

;国外相对价格

,化简后得到:

对(1)式求一阶条件,使得消费者C的效用最大化后得到:

当国内外消费者对国内品和国外品的偏好一致,且商品同质时,有

,此时结合相对价格,有:

变形后得到国内(国外)品支出同国外(国内)品支出的比率:

当无贸易成本(

)时,

,国内品和国外品支出相同。当贸易品成本(

)存在时,且替代弹性

时,国内品和国外品支出比为4.2,同OECD的数据相符。

2.2. 模型结论

“家乡偏好”可以用

表示,即国内消费量是国外消费量的倍数。倍数越大,家乡偏好越明显。

“家乡偏好”只同贸易成本(

)和国内外商品的替代弹性(

)有关。根据上式推导出来的核心方程:

可以得知:贸易成本

越大,“家乡偏好”越明显;国内外商品替代弹性

越大,“家乡偏好”越明显;下文将通过实证方法找到

和

的估计值。

3. 可能的解释

这一悖论出现的可能原因主要分为三大类:对于同质的商品,贸易成本是影响本地偏好的主要原因;对于不同质的商品,消费者的选择偏好是影响本地偏好的主要原因;对于供应链来说,零售和生产的集中化和本地化使得本地贸易量远高于跨国贸易量。贸易成本的存在使得在国内和国外生产成本相同的情况下,国外的成本高于本国的成本,此时消费者偏好本国商品,本国的贸易量要大于国外的贸易量,家乡偏好存在。

3.1. 贸易成本的存在

贸易壁垒:这里的壁垒分为关税贸易壁垒和非关税贸易壁垒。关税壁垒主要是以各国的关税为主。非关税壁垒主要包括如下形式:通关环节壁垒、对进口产品歧视性地征收国内税费、进口禁令、进口许可、技术性贸易壁垒、卫生与植物卫生措施、贸易救济措施、政府采购中对进口产品的歧视、出口限制、服务贸易方面的壁垒、与贸易有关的知识产权措施。

信息壁垒(Informational Barriers):信息壁垒主要出现在资产和金融交易中的家乡偏好悖论,由于资本市场的信息传递在本地和外地效果不同,一般容易导致国内获取信息的准确性更强、速度更快,这就导致了本国买家对本国资产的价格掌握得更加透明。所以,本国的买家更偏向于购买信息较为充分的本国资产。

距离:距离越远,物流成本越高,贸易成本越大。

外汇风险:由于跨境贸易通常使用外汇结算,而跨境运输的时间较长,结算周期也较长,合同签订日同实际结算日的时间间隔较长,时间越长,外汇波动可能性越大,因此存在较大的外汇风险。

3.2. 消费者的选择偏好

语言、文化的偏好:本国生产的商品会更加偏向于本国的消费者的偏好,本土生产商会更“懂”本国的消费者。所以,本国的消费者会更加偏好于本地的商品。我国改革开放初期,许多外企都采取了“本土化策略”,将许多产品进行本土化改良,一是符合当地监管,二也是迎合当地的口味。如:宝洁公司的人气洗发产品:Head & Shoulders,在引入中国市场的时候选择了接地气的“海飞丝”作为中文品牌名称,快速拉近了同中国消费者的举例。同时,许多人的“国货情结”也是这一偏好的体现。在“新疆棉”事件中,许多中国人自愿选择了中国品牌,摒弃了外国品牌。改革开放初期,我国在引进制造业外资的时候,提出了多少年内完成百分之多少的零部件国产化。

“锁住效应(Lock-in Effect)”:指先入市场的本土厂商提前占据了市场,消费者长期习惯于使用本土厂商的产品,后来加入市场的国外厂商加入市场时,消费者需要一定的时间来接受国外新商品,同时也需要成本来替代国外商品。

4. 国内外实证分析的文献综述

根据第三章推导出的核心方程:

,贸易品的家乡偏好,同贸易成本

和替代系数

有关。本章第(一)节先对贸易成本进行实证分析的文献综述,估计

的大小,其中包括了关税壁垒、非关税壁垒、运输费用等。本章第(二)节将分行业对替代系数

进行实证分析,分析不同行业替代系数

的大小。

本章第(三)节将研究美国的国内贸易,首先剔除贸易壁垒、距离等引起贸易成本上升的原因,寻找替代效应产生的原因,并以此得出生产环节中间品的本地流通造成了这一原因。第(四)节顺着第三节的思路,通过提出供应链的“多阶段生产”理论,并认为供应链的生产集约效应和零售网络的本地化放大了本地偏好。

本章第(五)、(六)节将选取中国和欧盟作为典型案例,分析贸易壁垒对本地偏好的影响。由于中国在21世纪初加入世贸组织,贸易壁垒降低明显,欧盟单一市场形成了超低的内部贸易壁垒,这对于研究贸易壁垒对于本地偏好十分具有代表性。

4.1. 贸易成本𝜏的估计

贸易成本

主要由如下几部分组成:

关税壁垒(平均税率):根据OECD以国内生产权重方法统计得出的关税壁垒平均税率为:美国4.9%;欧盟7.7%;日本4.9%;加拿大8.9% (OECD, 1993) [7]。

非关税壁垒(自行测度其效率):Anderson (1979) [8] 和Neary (1998) [9] 使用简单的CGE模型对非关税壁垒的成本进行估计:结论是同关税的影响程度差不多,除了日本较高之外,这一结果也同Lee和Swagel (1997)的结论相符 [10]。

运输费用:Hummels (1999) [11] 使用HS两位编码对国际运费进行估计,得到的结论为:国际运费大约占成本的10%左右。结果见表1:

Table 1. Freight as a percentage of commodity prices (USA, 1994)

表1. 货物运费占商品价格的比重(美国,1994年)*

*数据来源:由美国人口普查局编汇而成的《美国商品出口报告》。货运成本包括运输费和保险费占全部船边交货价值的百分比。该计算基于包含超过1.5万类货物的10位协调系统级数据。除权运费成本的计算是基于所有单独进口的货物。

其他使𝜏变大的成本:货币交换 [11]:货币同盟间的贸易量是非货币同盟国间的两到三倍。信息成本 [12] 法律体系和支付系统 [13] 的差异也能增加𝜏。

4.2. 国内商品和国外商品的替代弹性𝜃的估计

有如下几种对𝜃的估计思路:Trefler [14] 和Lai (1999) [15],使用28个产业,36个国家,1972-1992年的面板数据,得到估计值为5.3。其中,较高的产业有:化学21.4,电器和电子18.9;较低的产业有:印刷和出版1.2。

Harrigan (1993) [16] 使用了1983年SITC的3位分类代码,对13个OECD国家估计,得到的值从5~12不等。为减弱不完全竞争带来的弹性过大偏差,Cheung,Chinn和Fujii (1999) [17] 使用了SITC的2位代码,得到的弹性值为3.5~4。Hummels (1999) [18] 从替代弹性中剔除了贸易弹性,同样使用了跨产业分析框架,得到的结果是5.6。对于行业内贸易较为显著的汽车行业而言Berry,Levinsohn和Pakes (1995) [19] 的估计值是3.1~6.4。对于未参与贸易的商品,其替代弹性更大,Hummels研究结果是20,Brown和Stern (1989) [20] 的结果是15。

4.3. 国家内贸易案例

Holger和Wolf (2000) [21] 对国内贸易的家乡偏好进行了研究,他们研究问题的思路:如果“家乡偏好”的主要原因是贸易壁垒、非贸易壁垒以及运输成本,那么通过使用引力模型消除运输成本的影响后,对于美国内部各州间贸易,“家乡偏好”将不存在。

数据获取:作者通过美国统计局公布的Commodity Flow Survey追踪货物的跨州流动。

模型建立及研究方法:通过建立引力模型来建立一个基准。以此基准结果作为对照组,将基准和实际相对比,如果实际显著高于基准,那么便存在“家乡偏好”。

结论:实际结果显著高于基准结果,在剔除贸易成本因素后,美国的国内贸易同样存在家乡偏好,家乡偏好并未如国际贸易那么明显。Wolf给出的可能原因为:由于本地和城市化带来的集约效应,美国的长距离跨州贸易通常存在于制成品,而美国国家统计局的Commodity Flow Survey追踪到的大部分中间产品都发生在州内部,这导致了贸易的本地偏好在统计结果上显著存在。

4.4. 供应链中零售本地化和生产集约化

如果之前的分析都是从需求方,即站在消费者的角度进行分析,包括按照消费者效用最大化建立的CES效用函数、商品价格约束等。本节将从生产角度分析贸易本地偏好产生的原因。目前的研究都认为,生产端的商品从生产到销售,供应链的集约效应和零售网络的本地化都会放大贸易的本地偏好。

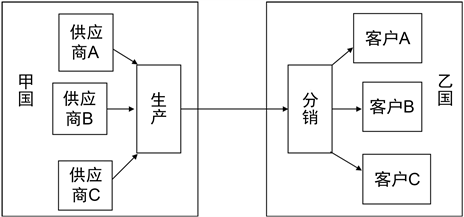

供应链中的生产多发生在同一个地区,如:长三角地区的纺织业等。主要是由于本地的大规模生产容易产生正外部性、平均成本递减、规模报酬递增等集约效应(Agglomeration Effects)。所以,供应链中,许多供应商都围绕一个“核心企业”在当地组织生产,中生产完成后,统一出口到国外的某一货物集散中心,等待出售。Elliso和Glaeser (1997)以美国制造业为例研究过此效应。这一效应从生产端放大了家乡偏好。

零售的本地化(Local Distribution Network)主要是指,货物从集散中心分批次发送到各级零售网点,各级零售网点再销售给每个消费者,每经过一个销售节点,都会产生一次贸易,销售层次和销售节点越多,对贸易家乡偏好的放大作用越明显。Russell Hillberry和David Hummels (2002)论述过零售对于家乡偏好的放大作用。

综合上面两个效应,我们可以通过图1反映出从供应链的本地化和集约化对于家乡偏好的放大效应:

Figure 1. The supply chain’s magnification effect on home bias

图1. 供应链对家乡偏好的放大效应

Kei-Mu Yi (2008) [22] 根据上面的理论模型做了一定的拓展,利用关税、运输成本、批发商零售利润估计贸易成本,发展出了“多生产阶段”模型,并使用该模型进行研究,得出如下几个结论:

1) 多阶段生产模型放大了贸易成本的效应;2) 模型解释了八分之三的加拿大边境效用,是单阶段模型的三倍;3) 模型也解释了未被观测到的贸易成本要小于可以被观测到的贸易成本;4) 综合来看,多阶段的生产放大了贸易的“家乡偏好”。

4.5. 中国案例

中国对研究贸易品的家乡偏好的成因来说十分有代表性。首先,中国从改革开放以来发展迅速,尤其是在2000年加入世贸组织以来,以关税壁垒和非关税壁垒为代表的贸易成本下降明显。按照上文的结论,如果贸易成本显著下降,那么家乡偏好也应该显著下降。

对中国贸易家乡偏好的研究结论差异较大,同样的模型和方法,不同的数据得出的结论也可、不相同。外国学者Borge Hess (2005) [23] 研究了中国加入世贸组织对家乡偏好的影响研究起点:随着贸易成本的降低,中国的家乡偏好是否会减少?(选取上世纪90年代的中国,验证:贸易成本显著降低,是否对家乡偏好有显著影响。)

研究方式:使用49个国家(30个OECD国家和19个亚洲的非OECD国家),1994~2002年来估计中国的家乡偏好。通过建立标准引力模型,以收入、距离和偏僻程度作为自变量。产生了三个主要结果:1) 随着中国融入世界,家乡偏好逐渐减少;2) 1995年WTO的成立使得中国的家乡偏好减少;3) 距离弹性大于1,且随着时间的增加而增加。

对结果的解释:对于1)、2)来说,中国的贸易壁垒削弱了家乡偏好,符合上文结论。对于3,距离的影响因子越来越大。文中未给出解释。Hess认为贸易成本的降低,对家乡偏好有着显著的降低作用。

张少军(2013) [24] 也对使用了Hess的方式对中国1987~2007年中国各省市的有关贸易数据进行分析,同样是简单引力模型,张少军得出的结论同Hess正好相反,他认为中国并不存在家乡偏好,原因是他使用了跨度更大的数据,对家乡偏好的数据采用了指数的方式进行了测算。但相同的是,他们都认为加入世贸组织使得本国贸易的家乡偏好降低,而张少军则认为我国的贸易对外依存度过高,应该减少对外的依存,培育国内市场,增大内需,并提出了“内外双向循环”的发展道路。

同样是中国学者,行伟波和李善同(2009) [25] 通过分析增值税流动数据研究“本地偏好”,得出结论:中国各省存在贸易本地偏好,省际贸易受到边界的影响。但不同于J.M.研究美加贸易偏好,中国的省际贸易本土偏好不大,我国市场一体化程度较高,虽然两位学者的出发点不同,但得出了类似结论。

行伟波和李善同的方法是:用边界效应模型,研究国内市场一体化。同Hess和张少军的研究方法不同,其研究也存在如下误差:对省际贸易和省内贸易仍然是估计值;在货物流转过程中,增值税的进项和销项差额可看作“省关税”;代开发票、税务代理、发票交易、偷税漏税等行为造成误差。

4.6. 欧洲共同市场案例

同中国类似,根据上文的分析,当贸易成本较低,贸易壁垒也较低时,家乡偏好应该更弱。遵循这个思路Alina Mika (2017) [26] 以欧盟为研究目标,其研究问题是:共同市场内的国家,是不是仍旧有“家乡偏好”。其数据采用了World Input Output database,2000~2014年的行业数据。

方法:与上文一样,同样使用引力模型,分析服务贸易和货物贸易。其主要结论有:“家乡偏好”仍存在,且服务贸易强于货物贸易;“家乡偏好”在中东欧更加明显;加入欧盟的时间越长,“家乡偏好”越低;刚加入欧盟的第一年,“家乡偏好”降低的幅度最大。

对于上述结论,Mika给出的解释有如下几点:Blonigen和Wilson (1999)的研究表示,欧盟本身的替代弹性

较小;Yi (2010)认为多阶段生产放大了国内偏好,这在欧盟中制造业为主的国家尤为明显;越融入共同市场,国际偏好越大,国际化的政治势力越强,反过来继续推动国际化,因此削弱了家乡偏好。

5. 结语

本文通过文献梳理,首先使用CES效用函数,建立了关于贸易品家乡偏好的基本经济学模型,其次通过比较静态研究得出了一般均衡结论,该结论揭示了影响贸易品家乡偏好的两个主要原因:贸易成本

和本国商品和外国商品的替代系数

。顺着模型结论,本文对贸易品的家乡偏好的成因和有关实证研究进行了文献综述,通过分析学者们的研究,我们基本可以得出如下几个结论:

贸易品的家乡偏好的确存在,且成因较为复杂,主要同距离、贸易壁垒、消费者偏好、多阶段生产活动等因素有关;欧盟、中国加入WTO的案例说明:贸易壁垒的显著降低的确可以显著削弱家乡偏好;当国界不存在时,国内贸易同样存在家乡偏好;同时,从生产的角度,全球供应链的集约化和销售网络的本土化也能放大家乡偏好;服务贸易的家乡偏好显著强于货物贸易;不可贸易品的家乡偏好显著强于可贸易品的家乡偏好。

最后,贸易品的家乡偏好之谜是同时具有理论意义和现实意义的问题,通过研究这一问题,有助于我们认识贸易的方向和决定贸易方向的原因。其理论意义主要体现在如下两点:

1) 国内外学者研究的出发点不同,但家乡偏好都成为了他们绕不开的问题。J.M.发现此问题的出发点是NAFTA签署后,美国加拿大的边境效用还是否明显;Hess研究中国家乡偏好的主要目的是验证中国的对外开放政策的效力;而国内学者行伟波和李善同的研究目的是探究中国市场的一体化程度,即我国的市场经济是否完善;张少军的研究目的是我国外贸的依存度,落脚点在于我国应亟需扩大内需,减少对外依存度。

2) 家乡偏好的研究逐渐成为一种研究工具。贸易品的家乡偏好是存在的,这一点毋庸置疑。有趣的是,通过研究,我们可以得知内贸是外贸的多少倍,从而大致估计一个地区的货物流通总额。我们对家乡偏好的估计越准确,这个研究工具的实用性就越强大,当今中国的内需不足,有很大的提升空间,我们可以用OECD的家乡偏好倍数,带入我国的对外贸易总额,大致估计出我国的内需具有的潜能。

贸易品的家乡偏好具有重要的现实意义:当今的环境下,随着英国脱欧,美国特朗普政府提出的MAGA,国际社会反全球化浪潮兴起,贸易保护主义盛行。我国面临外需紧缩的现状,而出口作为我国经济的“三驾马车”之一,其增长压力越来越大。面对当前困境,习近平总书记适时地提出了“双循环”战略,党中央明确提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这给我们两个启示:一是我们将更加注重国内大循环,并将其作为国内经济持续发展的主要动力来源;二是在强调国内大循环的同时,要实现国内国际双循环相互促进,绝不是闭关锁国、主动脱钩,而是进一步扩大对外开放。简而言之,“双循环”就是谋求更高质量的国内大循环、更高水平的国际循环。贸易品的家乡偏好研究成果可以很好地估计我国当前国内的市场潜力,以及国内大循环的政策空间,为我国新的发展格局的发展做出一定的贡献。