1. 引言

攻击行为是指对他人实施有目的的言语、关系及身体侵害行为,因其对儿童青少年负面影响巨大,受到了社会公众及诸多领域研究者的极大关注(Campaert, Nocentini, & Menesini, 2018)。因攻击性行为而导致的校园欺凌现象更是一个全球性难题(张静,2018)。研究发现,儿童青少年常见的攻击类型有三种,即身体攻击(physical aggression)、言语攻击(verbal aggression)和关系攻击(relational aggression)。身体攻击是指采用伤害他人身体的方式进行攻击,如推、打等;言语攻击指采用语言的方式伤害他人的心理特别是情绪心理,如讥讽、嘲弄等;关系攻击则指通过排挤、造谣、破坏友谊等方式伤害他人的人际关系(Crick, Ostrov, & Werner, 2006)。同伴接纳指儿童青少年被同伴群体喜欢或接受的程度(孙岩,刘沙,杨丽珠,2016),攻击行为会导致儿童同伴关系的问题,亲子间不良行为互动和情绪调节策略会被儿童移植于同伴交往中,导致低同伴接纳(Kerns, Contreras, & Neal-Barnett, 2000)。

1.1. 严厉教养方式、儿童青少年攻击行为与同伴接纳

研究发现父母对待儿童的行为方式影响着青少年儿童与其同伴社会互动的方式(McDowell & Parke, 2009),其中严厉教养方式与青少年攻击行为的产生密切相关(Tung & Lee, 2016; Wang, 2017),是其攻击行为产生的重要家庭风险因素(Baydar & Akcinar, 2018; Chen & Raine, 2018)。严厉教养方式指抚养人采用惩戒方式养育儿童,包括采用打、骂、斥责等过度控制和负面情感宣泄(Hinnant, Erath, & El-Sheikh, 2015; Surjadi, Lorenz, Conger, & Wickrama, 2013)及采用忽视、拒绝和威胁等(Barajas-Gonzalez & Brooks-Gunn, 2014)方式规范儿童的行为。在中西社会中,严厉教养均极为普遍(Wang & Liu, 2014),给儿童青少年带来的伤害难以被弥补(Alampay, Godwin, Lansford, Bombi, Bornstein, Chang et al., 2017)。一项历经5年的纵向研究发现母亲严厉教养与儿童攻击行为密切相关,二者表现出双向强化(Baydar & Akcinar, 2018)。Chen & Raine (2018)发现高水平严厉教养与青春前期青少年的高水平攻击行为密切相关,这种关系不受性别、年龄或家庭收入的影响,且低收入家庭中这种关系更强(Waller, Hyde, Klump, & Burt, 2018)。严厉教养方式之所以会激发儿童的攻击行为,原因有三:第一,严厉教养会阻碍儿童行为和情绪调节的能力发展,进而阻碍其社会问题解决能力的发展(Sheehan & Watson, 2008);第二,依据社会学习理论,严厉教养为儿童提供了不良行为示范,如压力、冲突和沮丧等不良应对方式;第三,威压理论(Coercive theory)指出严厉教养导致亲子之间不良互动的升级,高严厉教养会导致儿童的高攻击行为,儿童的高攻击行为又会导致父母的高严厉教养(Baydar & Akcinar, 2018; Granic & Patterson, 2006)。由此提出本研究的假设1:

H1:父母严厉教养与青少年攻击行为显著正相关。

攻击行为会导致儿童同伴关系的问题,亲子间不良行为互动和情绪调节策略会被儿童移植于同伴交往中,导致低同伴接纳(Kerns et al., 2000)。Crick (1996)在一项纵向研究中发现3~6年级小学生的外显的和关系攻击可以独立预测其后续的同伴拒绝。另一项纵向研究发现5~10岁儿童的攻击性行为会导致其被同伴排斥及欺凌(Hoglund & Chisholm, 2014)。父母的不良教养方式通过儿童的身体、言语及关系攻击而间接影响儿童的同伴拒绝(Anthonysamy & Zimmer-Gembeck, 2007; Wang, 2017),父母积极教养方式导致儿童的同伴高接纳,消极教养方式则导致同伴低接纳(徐慧,张建新,张梅玲,2008;McDowell & Parke, 2009)。由此提出本研究的假设2和假设3:

H2:青少年攻击行为与同伴接纳负相关。

H3:严厉教养方式通过青少年攻击行为间接影响其同伴接纳。

1.2. 道德推脱的中介作用

道德推脱(moral disengagement)指个体对特定的不道德行为进行责任或伤害推脱,以合理化其不道德行为(杨继平,王兴超,高玲,2010)。道德主体的社会认知理论(social cognitive theory of moral agency)认为在内在道德标准的指引下,因内在(自我谴责,羞愧和内疚)和外在(他人的反对与谴责)双重惩罚的存在,个体一般不会做出道德违规行为。然而,个体可以通过合理化机制即道德推脱来免除违规行为的自我惩罚,这种合理化机制即道德推脱(Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996)。道德推脱解释了个体实施不道德行为却并不会感到内疚和自责的现象。道德推脱与攻击和欺凌行为密切相关(潘清泉,周宗奎,2011;Bandura et al., 1996; Kokkinos, Voulgaridou, & Markos, 2016; Wang, Lei, Liu, & Hu, 2016)。高道德推脱水平个体倾向于表现出对道德违规行为的高容忍度,甚至表现出对道德规范的拒斥(Hyde, Shaw, & Moilanen, 2010)。他们常常为自我的道德违规行为进行辩护,持有“当你伤害了我们的荣誉,我们就可以伤害你”“被打者/排挤者是自作自受”“你被起绰号,是因为这本来就是你的特点”等信念,一旦青少年持有这类道德推脱信念,就更可能出现攻击行为(潘清泉,周宗奎,2011 ;Pelton, Gound, Forehand, & Brody, 2004),同时遭受同伴拒斥降低同伴接纳(潘清泉,周宗奎,2011)。而当青少年的道德推脱水平下降时,他们的反社会行为也会下降(Shulman, Cauffman, Piquero, & Fagan, 2011)。道德推脱的发展模型理论(developmentally-guided model of moral disengagement)指出儿童的道德推脱观念最初来源于亲子互动,对儿童进行体罚会导致其道德推脱(Campaert, Nocentini, & Menesini, 2018)。严厉教养为儿童提供了采用攻击性行为解决问题的示范,使儿童误认为攻击行为是实现个人目标的符合社会规范的方式。在严厉教养中,儿童观察到了父母对其严厉教养行为进行道德推脱(Hyde et al., 2010),学习并内化这种不恰当道德认知(Hart, Dewolf, Wozniak, & Burts, 1992; Weiss, Dodge, & Pettit, 1992),使之成为自身处理同伴问题的信念(Wang & Liu, 2018)。研究发现,道德推脱是家庭风险与青少年反社会行为的中介变量(Hyde et al., 2010)。在中国家庭中,父母倾向于采用打骂等严厉惩罚方式来惩罚儿童的错误行为(Wang, 2017),而且父母在打骂完孩子之后往往为其行为寻找借口,如“这是为你好”“都是你的错,否则我不会打你”“你看你做的事,不打你都不行”“挨骂了吧,是你活该”等。因此,严厉教养方式不仅对儿童攻击行为产生直接影响(Prinzie, Onghena, & Hellinckx, 2006; Qi, 2019; Sheehan & Watson, 2008),还会通过道德推脱产生间接影响(Campaert et al., 2018; Qi, 2019; Wang, Wu, & Chong, 2019)。因此,提出本研究的假设4:

H4:道德推脱在严厉教养与儿童青少年攻击行为关系中起中介作用。

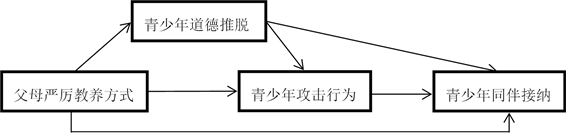

综合以上研究回顾可以发现,严厉教养方式和道德推脱均会显著预测儿童青少年的攻击行为,而严厉教养方式又通过道德推脱影响儿童青少年的攻击行为。因此,可以推断儿童的道德推脱在严厉教养方式和青少年儿童攻击行为之间起着中介作用,最终作用于儿童的同伴关系,即儿童的同伴接纳。从以上分析中提出严厉教养方式、青少年道德推脱、攻击行为及同伴接纳的假设模型(图1)。

Figure 1. Hypothesis model: The relationships between harsh parenting, moral disengagement, aggressive behavior and peer acceptance of early adolescents

图1. 严厉教养方式、青少年道德推脱和攻击行为及同伴接纳关系的假设模型

2. 研究方法

2.1. 被试

研究调查了江西省某两所小学共680名4~6年级学生及其父母,回收有效收据609份(其中女生312名),有效率为90%。青少年的年龄范围为9~12,平均年龄为11.2岁;其父(母)的年龄范围为29~60 (25~56),平均年龄为39.43 (36.94)。

2.2. 程序

在正式研究之前,研究者通过各班的班主任告之家长研究的内容和目的,自愿同意参加研究的学生及其父母签署了书面同意书。上课期间在各班班主任老师的协助下,采用纸笔测试法对各班级儿童进行集体施测。儿童需要完成对同伴的攻击行为及同伴接纳评估(Schwartz, Chang, & Farver, 2001; Tang, Deng, Du, & Wang, 2017),和自我报告的道德推脱问卷。父母严厉教养方式、家庭社会经济地位等背景资料问卷,则用密封的信封装好由儿童带回家给父母填写,之后由儿童带回学校交给老师。

2.3. 工具

2.3.1. 严厉教养方式

采用四个项目的严厉教养方式量表测量父母的严厉教养方式,该量表被证明具有良好的信效度(Schwartz et al., 2001; Tang et al., 2017)。项目采用从1 (从不这样)到5 (总是这样) 5点评分,父母需要针对每个项目给出最适合自己行为的选择。结果表明父母严厉教养方式问卷均具有良好的内部信度,科隆巴赫α分别为0.77 (父)和0.75 (母)。验证性因素分析发现,量表与单维结构拟合较好:χ2(2) = 2.11 (0.94) df = 2,p = 0.348 (0.954),CFI = 1.00 (1.00),RMSEA = 0.01 (0.000),各项目在总分上的载荷为0.57~0.82 (0.58~0.74)。

2.3.2. 儿童攻击行为

采用6项目的同伴提名问卷来测量儿童的攻击行为,测量身体攻击(打、踢或推搡其他孩子,先动手打其他孩子)、言语攻击(对着其他孩子大喊大叫,与其他同学吵架)和关系攻击(传播其他孩子的谣言,在课外活动或学校活动中排挤其他孩子)各2个项目。研究表明,该问卷具有良好的心理测量学指标(Tang et al., 2017)。在正式施测时,儿童会得到一个班级花名册,儿童需要根据花名册来对每个孩子是否有相应的行为进行选择。每个孩子在六个项目上的总得分除以班级人数来获得攻击行为的得分,之后再将每个儿童的攻击行为得分在班级内部进行标准化,得到攻击行为的标准Z分数值(Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982),高分代表高攻击行为。研究中量表具有良好的信度,科隆巴赫α为0.983。

2.3.3. 同伴接纳

采用同伴提名法,要求每个儿童在班级里选择三个最喜欢的儿童和三个最不喜欢的儿童,然后将每个儿童获得的最喜欢的提名数和最不喜欢的提名数各自加总并在班级内进行标准化,将标准化后的分数相减得到同伴接纳得分。

2.3.4. 道德推脱问卷

采用20个项目的中文版道德推脱问卷(金杨华,郝洁,叶燕华,2016)来测量儿童的道德推脱,高分代表高道德推脱水平。本研究中,问卷各维度科隆巴赫α的范围为0.77~0.83,总量表科隆巴赫α为0.90。道德推脱最终得分为各项目的平均分。

2.3.5. 控制变量

在已有的研究中发现年龄、性别和家庭社会经济地位在某种程度上影响研究的主要变量(Wang, 2017; Wang, Wu, & Chong, 2019),因此研究将以上三个变量作为控制变量。

3. 结果与分析

3.1. 主要变量的描述性和相关分析

如表1所示,严厉教养与道德推脱显著正相关(r = 0.41, p < 0.001),与青少年攻击行为显著正相关(r = 0.48, p < 0.001);道德推脱与青少年攻击行为显著正相关(r = 0.24, p < 0.001),与同伴接纳显著负相关(r = −0.26, p < 0.001);青少年攻击行为与同伴接纳相关不显著。

Table 1. Means (M), Standard Deviations (SD), and correlations (N = 609)

表1. 主要变量的平均数、标准差及相关系数(N = 609)

注:N = 609。***p < 0.001。

3.2. 假设模型检验

采用Zhao,Lynch和Chen (2010)提出的中介分析方法,采用多步中介变量检验法进行Bootstrap中介变量检验。结果见表2,在控制青少年性别、年龄和家庭社会经济地位后,模型1显著,即严厉教养方式显著影响青少年道德推脱(β = 0.25, p < 0.001)。模型2表明,严厉教养方式正向影响青少年攻击行为(β = 0.21, p < 0.001)。模型3表明,道德推脱负向影响同伴接纳(β = −0.44, p < 0.001),严厉教养方式正向影响同伴接纳(β = 0.18, p < 0.001)。研究结果支持了严厉教养方式对青少年道德推脱和攻击行为的正向影响,及道德推脱对青少年同伴接纳的负向影响。

Table 2. The results of the hypothetical model test of harsh parenting style, adolescents’ moral disengagement, aggression, and peer acceptance

表2. 严厉教养方式、青少年道德推脱和攻击行为及同伴接纳关系的假设模型检验结果

注:N = 609。**p < 0.01,***p < 0.001。性别以0和1编码。

依据效应量的95%置信区间不包含零则效应显著原则(Hayes, 2013),可以发现:严厉教养方式对青少年道德推脱直接效应显著(β = 0.25, SE = 0.03, 95%CI [0.19, 0.31]),对青少年攻击行为直接效应(β = 0.21, SE = 0.03, 95%CI [0.16, 0.27])显著、间接效应不显著;严厉教养方式对青少年同伴接纳的直接效应显著(β = 0.18, SE = 0.05, 95%CI [0.00, 0.08]),间接效应显著(β = −0.14, SE = 0.03, 95%CI [−0.21, −0.07]),总效应不显著;道德推脱对攻击行为直接效应不显著,对同伴接纳直接效应显著(β = −0.44, SE = 0.10, 95%CI [−0.63, −0.25]);攻击行为对同伴接纳直接效应不显著;严厉教养方通过道德推脱对同伴接纳的间接效应显著(β = −0.11, SE = 0.02, 95%CI [−0.16, −0.06]),严厉教养方式通过攻击行为对同伴接纳的间接效应不显著,通过道德推脱到攻击行为再到同伴接纳的间接效应亦不显著。

4. 讨论

研究基于道德推脱理论、社会学习理论、威压理论及有关严厉教养方式、青少年攻击行为和同伴接纳的研究,探索了严厉教养方式对青少年攻击行为、同伴接纳的影响,及道德推脱的中介作用。结果发现,严厉教养方式与青少年攻击行为显著正相关,与已有研究一致,目前大量研究均表明,严厉教养方式可显著直接预测青少年攻击行为(Baydar & Akcinar, 2018; Chen & Raine, 2018; Granic & Patterson, 2006; Wang, 2017)。但道德推脱未能中介严厉教养方式与青少年攻击行为的关系,与已有研究不一致,已有研究发现严厉教养方式可通过道德推脱间接影响青少年攻击行为(Campaert et al., 2018; Qi, 2019; Wang et al., 2019)。严厉教养方式与同伴接纳显著正相关,道德推脱中介严厉教养方式与同伴接纳之间的关系。严厉教养方式提升了青少年的同伴接纳,但会通过道德推脱而降低青少年的同伴接纳。青少年攻击行为与其同伴接纳相关不显著。研究发现,青少年攻击行为并没有导致低同伴接纳。已有研究发现攻击行为会导致儿童低同伴接纳(Kerns et al., 2000),并导致其被同伴排斥和欺凌(Crick, 1996; Hoglund & Chisholm, 2014)。本研究结果的可能解释是:所研究学校对学生纪律问题特别强调,学生在校期间整体攻击行为水平较低,因而同伴排斥更可能由其他原因引起而非攻击行为,这需要未来研究加以证实。另外,有研究发现攻击行为受害者而不是攻击行为实施者更可能受到同伴拒绝,更少得到同伴接纳(Perry, Kusel, & Perry, 1988),未来研究需要探讨同伴接纳或同伴拒绝的攻击者和被攻击者差异。

本研究发现了严厉教养方式正向影响青少年道德推脱,与已有研究一致(Hart et al., 1992; Hyde et al., 2010; Wang & Liu, 2018; Weiss et al., 1992),研究还发现道德推脱水平越高,青少年的同伴接纳水平越低,这与已有研究一致(潘清泉,周宗奎,2011)。非常有趣的是,严厉教养方式与同伴接纳存在直接正相关,并且严厉教养方式通过道德推脱负向作用于同伴接纳。也就是说,当家庭采用严厉教养时,青少年的同伴接纳水平反而较好,然而当青少年同时出现高水平道德推脱时,他们的同伴接纳水平就会降低。在做出违规行为时,不对之进行道德推脱,从某种意义上意味着敢做敢为,可视为一种担当精神。这或许可以解释为什么攻击行为本身并不影响同伴接纳,反而是道德推脱与同伴接纳呈现出显著负相关。就目前研究来说,由于道德推脱与青少年同伴接纳的相关研究较为少见,究竟是什么原因导致攻击行为本身不影响同伴接纳,反而是道德推脱对其有显著影响,还难以决断。未来研究有必要深入探索道德推脱对青少年同伴接纳的影响及其背后的影响因素。有大量研究发现,同伴关系不良特别是遭受同伴拒绝的青少年更可能在未来出现犯罪行为(Fontaine, Fida, Paciello, Tisak, & Caprara, 2014),那么同伴接纳或拒绝与青少年犯罪行为的关系中,道德推脱起着何种作用,或者道德推脱如何影响攻击性个体的同伴接纳或拒绝,需要深入探索。总之,从本研究结果来看,与攻击行为相比,青少年的道德推脱更不利于其同伴关系的发展,2020年的许可馨事件可以很好说明这一点,因此学校和家庭教育中要特别注重加强青少年儿童的道德认知教育,减少他们对违规行为的道德推脱。

5. 结论

1) 严厉教养方式与青少年道德推脱显著正相关;

2) 严厉教养方式与青少年道德推脱显著正相关,道德推脱的中介作用不显著;

3) 道德推脱与青少年同伴接纳显著正相关,道德推脱中介二者之间的关系,严厉教养方式直接正向影响青少年同伴接纳,也可通过道德推脱间接负向作用于青少年同伴接纳。

基金项目

上饶师范学院大学生创新创业训练计划项目(S202110416009)。