1. 引言

“当局者迷,旁观者清”这句成语揭示了人们处于不同视角下做决策的差异。在经济学领域,人们很早就提出了委托–代理问题(principal-agent problem)来探究人们在给自己和给他人做决策时候的差异 [1] [2]。而在心理学领域,长久以来对决策的研究多集中在风险决策、群体决策和跨期决策,近二十年来才开始有学者提出决策时的心理机制差异,并涉足自我–他人决策差异的概念。一般而言,自己决策、向他人建议和代他人决策三者之间的差异在心理学界统称为自我–他人决策差异 [3] [4]。诸多研究者在决策领域中都发现了自我–他人决策差异的现象,且都有一个基本的事实,即自我与他人之间的根本差异是心理距离的差异。Trope和Liberman指出,人们根据对客体的建构而非客体本身进行评价、判断和决策,而对客体的建构不仅取决于客体的实际特征,而且取决于个体与该客体的心理距离,即心理距离可能通过影响对客体的建构水平而影响决策结果 [5]。由此,他们提出了解释水平理论。解释水平是指人们对事物表征的不同抽象水平,人们在认识和表征事物时往往具有不同的解释水平,高解释水平的表征方式往往是抽象的、系统的、结构化的,例如将钱表征为文字;而低解释水平是具体的、复杂的、不连贯的,例如将钱表征为图片 [6] [7] [8]。解释水平理论认为,觉察者和目标之间的心理距离不同导致了自我–他人决策差异的存在。人们在判断、知觉心理上更远距离的目标时,会采取更抽象、也就是更高的解释水平,并且人们也会将更抽象的目标知觉为更远的心理距离。

心理距离的远近主要有时间距离(temporal distance)、空间距离(spatial distance)、社会距离(social distance)和可行性(hypotheticality)这四个维度,这四个维度的立足点是觉察者自己的直接知觉经验。以往研究发现时间距离能够影响个体的决策行为 [9] [10] [11] [12]。时间距离作为心理距离中的一个重要维度,是指目标事件或现在距离个体过去或未来的时间,如过去–现在、现在–未来等。时间通过系统地改变人们表征事件的方式来改变人们对事件的反应方式,因此会对人们的决策过程产生影响。目前已有的关于不同时间距离下人们的决策差异主要集中在消费决策和风险决策中。在消费决策相关研究中,已有的研究发现,面对不同距离时间点的选择,人们往往会表现出对眼前利益的高度重视,而轻视关于长远利益的决策与行为。在不同时间距离下的风险偏好领域中,研究发现,当时间距离较近时,被试倾向于采取保守策略,选择高可行性低满意度备选方案;而当时间距离较远时,人们倾向于选取高满意度低可行性的备选方案,倾向于采取冒险策略。

价值(Desirability)和可行性(Feasibility)是影响人们决策时偏好的其他重要因素,价值体现了事物的意义,而可行性则体现了事物是否能做到。例如对于一名成绩较差的学生,“考上清华大学”就是一件高价值而低可行性的事件,因此该学生在填报志愿时就会进行权衡,而不是仅靠价值这一单一因素就做出决策。有研究发现,人们在启用更高解释水平时会更倾向于考虑选项的价值,而在启用较低的解释水平时,则会更注重于选项的可行性 [7] [13] [14] [15] [16]。有研究者证明,时间越迫近,人们就会越考虑选项的可行性,例如研究题目的难度、讲座时间是否方便或者家具搬运是否费时费力 [13]。

综合以往研究,我们发现,在消费决策领域,人们在预测未来消费选择行为和消费行为发生时的选择可能存在不一致。同样地,在风险决策领域,人们在时间距离较远时,也会选择更高满意度和更高价值的选项。这样的结果可以用解释水平理论进行解释,即时间距离越远,人们在决策时启用的建构水平就越高,从而使得人们更容易注意到高价值的选项。然而,现有的解释水平理论相关研究都主要将研究重点放在了单一维度所产生的心理变化上,较少有研究将多维度进行结合解读,已有的多维度研究也主要集中在社会距离和可行性两个方面 [4]。而心理距离的四个维度具有共同的心理机制,它们对建构水平有着类似的影响,即心理距离越远,人们在决策时启用的建构水平就越高。因此,本研究基于解释水平理论,将时间距离与社会距离相结合,探究了在不同时间距离、心理距离和选项条件下,人们的决策是否会对“价值–可行性权衡”偏好产生影响。本研究主要设计了两个实验,实验一旨在探究不同时间距离下自我–他人决策的差异以证明假设1:不同时间距离下,为自己决策和为他人决策之间存在差异,同一选项在时间距离较远时会具有较小的吸引力;在实验一的基础上,我们提出了假设2:当价值和可行性发生冲突时,决策对象的不同会使得人们在“价值–可行性”两个维度上的偏好不同,为他人决策的被试会更注重选项的价值,并且时间距离的延长也会使得被试更注重价值高的选项。

2. 实验一:时间距离与自我–他人决策

2.1. 被试

98名来自不同学校、不同年级的大学生,其中男生42人,女生56人,平均年龄21.13周岁(SD = 2.67)。两个实验中性别、年龄、年级等人口学变量对实验没有显著效应,因此不再纳入变量进行分析。

2.2. 实验设计和材料

采用情景实验形式,让被试想象自己正处于某学期的开始,班长下发选课说明,要求被试在A、B两门不同授课方式的课程中进行选择。

实验材料:A课程描述如下:授课老师是该领域著名教授张教授,并采用美国斯坦福大学著名教授汤姆逊·波曼的原版英文教材。据往届学生介绍,本门课程内容较为晦涩,但对学生未来职业发展大有好处。本课程采用先进的多媒体全英文授课形式,历时18周,学生达到90%以上的出勤率记为全勤,结业考试采用最后一周闭卷期末考试的形式。B课程描述则为:授课教师是该领域著名教授张教授,采用国内北京大学著名教授编写的专业教材。据往届学生介绍,本门课程内容生动有趣,课堂气氛活泼,但对学生未来职业发展并无太大作用,本课程采用先进的多媒体授课形式,共历时18周,学生达到60%以上出勤率记为全勤,结业考试采取最后一周随堂作业的形式。A、B两门课程在难度和作用这两个维度上具有较大差异。被试在问卷中将对“下周”和“明年”以及A、B两门课程之间的差异进行评价。

实验为2 (时间距离:远/近) × 2 (决策对象:自己、他人)被试内设计,在“自己”条件下,被试根据自己的偏好来选择课程,而当“他人”条件下,被试想象“同年级一位素不相识的同学来就选课问题征求自己的意见,并且对方要求被试全权替他做出选择”。时间距离的描述包括下周(近)和明年同一时期(远)两个水平。被试结合自己需要做决策的对象和情境材料中待选择的A、B两门课程的描述进行选择,并对两门课程的吸引力水平进行评价,1表示吸引力很低,10表示非常高。在正式实验前进行了预实验,请了98名来自不同专业的在校大学生对A、B两门课程在难度等维度进行评分,结果证明了A、B两个选项之间在难度等维度上存在显著差异,t = 24.956,p < 0.01。说明实验材料能够有效地创设出具有显著差异的决策情境。

2.3. 结果及分析

为了避免共同方法偏差(common method biases)问题,数据收集完成后,采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差的检验。结果表明,实验一特征值大于1的因子有5个,且第一个因子解释的变异量为34.276%,小于临界值40%,说明不存在严重的共同方法偏差问题 [17]。

采用SPSS 22.0进行统计分析,以被试对A、B两门课程的吸引力评价为因变量,进行2 (决策对象:自己/他人) × 2 (时间距离:远/近)方差分析(描述统计结果见表1),结果表明,时间距离和决策对象的主效应均显著,时间距离F = 11.80,p < 0.01,决策对象F = 8.63,p < 0.05,二者交互作用不显著。这说明时间距离会影响被试决策的过程,在不同的时间距离下,人们选择原有选项的意向也会发生改变,当待选择的事件发生在较远的未来时,其吸引力会下降。同样地,决策对象的变化对被试决策过程也有一定的影响,人们在为他人决策时,由于心理距离的存在,可能导致人们自我卷入程度较低,从而降低替他人选择的意图。

Table 1. Mean and standard deviation of attractiveness evaluation under various conditions

表1. 吸引力评价在各条件下的均值和标准差

3. 实验二:时间距离与价值–可行性权衡

通过实验一的研究,我们设计了大学生日常生活中常见的“选课”情境,并证明了时间距离和决策对象对被试决策倾向的影响。但在实验一中,每个选项除了价值和可行性外,还含有多个不同的维度,例如难度、课程时长和考试方式。虽然被试在选择过程中存在差异,但我们并不能够确定这种差异是由于价值或可行性带来的。并且实验一的单一情境外部效度较低,很多被试认为两门课程自己的选择意向都较低,单纯的“选课”情境不能够覆盖生活中许多重要的决策。因此在实验二中,我们将时间距离和决策对象这两个变量进行组间设计,并且引入一系列更加丰富的情境,让被试在高价值–低可行性(HDLF)和低价值–高可行性(LDHF)的选项间进行权衡,并引入被试对“时间距离”和“价值–可行性权衡”的自我评价,试图探索被试在不同时间距离下,对“价值–可行性”的选择倾向程度。

3.1. 被试

240名来自不同年级的被试被分配到不同实验条件下,实验中性别、年龄、年级等人口学变量对实验没有显著效应,因此不再纳入变量进行分析。实验二采用情境实验设计,让被试在指导语的提示下想象相应的情境,并对选项就自己的偏好程度进行打分。实验采用2 (决策对象:自己/他人) × 2 (时间距离:远/近) × 2 (选项:高价值–低可行性(HDLF)/低价值–高可行性(LDHF))混合设计,其中,决策对象和时间距离为被试间变量,选项为被试内变量。因变量为每个被试对选项的选择倾向得分,由1分(一定不会选择该选项)到9分(一定会选择该选项)。

3.2. 实验设计和材料

3.2.1. 实验设计

实验二采用情境实验设计,让被试在指导语的提示下想象相应的情境,并对选项就自己的偏好程度进行打分。实验采用2 (决策对象:自己/他人) × 2 (时间距离:远/近) × 2 (选项:高价值–低可行性(HDLF)/低价值–高可行性(LDHF))混合设计,其中,决策对象和时间距离为被试间变量,选项为被试内变量。因变量为每个被试对选项的选择倾向得分,由1分(一定不会选择该选项)到9分(一定会选择该选项)。

3.2.2. 实验材料及程序

根据实验设计需要,我们参考了Liberman和Trope以及Kray和Gonzalez研究中的情境,并将两篇文献的情境材料合并,共同作为实验材料 [13] [18]。在实验中,被试被告知学校准备成立一个“选择障碍帮助小组”,该小组的目的是为了帮助有选择障碍的同学在某些日常生活中遇到的事情上做出选择,在成立该小组前,需要通过以下实验对被试的选择倾向做一个了解 [19]。以下为本实验中不同情境的描述(其中,主人公“为他人决策”中的“他人”以“Q同学”代替):

1) 讲座:有两场讲座A、B明天/下周将要举办,你(Q同学)的导师建议去听。你(Q同学)认为A讲座很有意思,并且与将来的工作也相关,但讲座A安排在了一个下午不太方便的时间,你(Q同学)上午有课,中午才能结束,如果要去听讲座不迟到的话你(Q同学)可能没有时间吃午饭,并且讲座结束会耽误你(Q同学)与朋友的一个约会。你(Q同学)认为讲座B比较没意思,它与你(Q同学)未来的工作虽然也相关但相关度不高,B讲座的时间很方便,你(Q同学)那时候没有课也没有安排其他事情。

2) 演唱会:你(Q同学)的同学给了两张明天晚上/下个月月底演唱会的票,其中举办A演唱会的歌手是你(Q同学)很熟悉并且很喜欢的,但是演唱会的地点在郊区一个很偏远的地方,单程需要两个小时才能到达,而且演唱会结束后已经没有公交和地铁可以回来,只能打车或者在当地找宾馆住一晚。举办B演唱会的歌手是一位你(Q同学)不太熟悉的新人,而且你(Q同学)并不确定自己是否喜欢他的音乐,B演唱会的地点就在市区一个离你(Q同学)住处不远的地方,搭乘地铁三站就可以到达。

3) 课后作业:本学期/明年有一门课程期末前一周时间内要完成一份课后作业:阅读一篇20页的文献,然后回答几道关于这篇文献的问题。有A、B两篇文献可以选择。A文献是一篇英文文献,文献内容对你(Q同学)来说很有趣,是关于“爱情中嫉妒与浪漫的性别差异”,阅读完A文献需要回答10道简答题。B文献是一篇中文文献,文献内容并不是特别有趣,是关于“社会心理学的历史发展趋势”的,阅读完B文献只需要回答7道简答题。

4) 选择一份工作:现在/这个学期末你(Q同学)即将毕业,你(Q同学)必须要决定你(Q同学)的职业发展路线。你(Q同学)在学校所学的专业对口的职业是A工作,但是当初你(Q同学)之所以学这个专业是你(Q同学)的父母和朋友帮你(Q同学)决定的。其实你(Q同学)长时间以来都很喜欢B工作。A工作和B工作最大的区别,A工作可以让你(Q同学)的财富和声誉有所保障,B工作提供了更多自我实现的机会。A工作一开始想获得成功是很折磨人的,但长远来看它的经济回报是很可观的,相较于B工作的工资收入水平一般,工作B可以给你(Q同学)提供机会发现自我、造福人类。做A工作的人也会有自我实现感,但这并不是你(Q同学)想要的自我实现方式。

5) 投资理财:某银行推出一款面向学生的新型小额个人理财产品,恰巧你(Q同学)有一笔闲置资金并用以购买这份产品。昨天你(Q同学)发现该产品已收益了一笔利息(200元),现在/明年该产品到期后你(Q同学)面临两种选择:A方案是停止投资,你(Q同学)有100%概率可以获得既定的收益200元,或是B方案继续投资,你(Q同学)有40%可能获得500元,但也有60%可能失去原有收益,最终获得0元。不管你(Q同学)选择哪个方案,你(Q同学)的原有本金10000元不受影响。

需要说明的是,在前四种实验情境中,A选项代表的是“高价值–低可行性(HDLF)”,而B选项代表的是“低价值–高可行性(LDHF)”。在情境五中,我们测试了被试的冒险性程度,被试对B选项的倾向性越高,代表其冒险程度越高。在所有情境都选择完毕后,被试将被要求对自己的“价值–可行性权衡倾向”、“自我–他人人际距离”以及“时间距离”进行自我评价,其中,“自我–他人人际距离”是通过IOS问卷(Inclusion of Other in the Self Scale,“我中包含多少他人”问卷)实现的,IOS问卷是目前为止直接测量心理距离的有效工具 [20]。

3.3. 结果及分析

采用SPSS22.0对实验数据进行分析。

由于吸引力评分和选择倾向分数是通过自评的方式收集的,因此在此过程中可能会存在共同方法偏差,为此,数据收集过程中主要通过作答的匿名性和保密性等方式进行程序控制。具体到本研究中,我们进行了如下控制:有的是9点计分,有的是7点计分,并且各问题反应语句不同。数据收集完成后,采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差的检验。结果表明,特征值大于1的因子共有12个,且第一个因子解释的变异量为29.489%,小于40%的临界标准,说明共同方法偏差不明显 [17]。

表2为几种不同情境下,不同的决策对象在不同时间距离下的选择倾向性评分的平均数和标准差。表3为不同时间距离和决策对象条件下,被试冒险性倾向的分数。

Table 2. Under different conditions, the average and standard deviation of the propensity scores of the options in the four scenarios

表2. 不同条件下,四种情境下选项的倾向性分数的平均值和标准差

注:括号内为标准差。

Table 3. Under different conditions, the average and standard deviation of the risk-taking propensity scores of the subjects

表3. 吸引力评价在各条件下的均值和标准差

3.3.1. 自评分数

对被试“价值–可行性权衡”自评分数进行统计分析,描述统计结果显示,M = 4.97,SD = 1.24,对其进行单样本T检验,t = −0.41,p > 0.05。结果表明,大部分被试认为自己在“价值–可行性权衡”过程中是十分公平公正的,兼顾了选项的价值和可行性两个维度后综合考虑才做的决定。

对被试的“时间距离”自评分数进行统计分析,描述统计结果显示,M = 3.62,SD = 1.33,对其进行单样本T检验,t = −27.37,p < 0.01。这说明,本实验中对时间距离这一变量的操纵是十分有效的。

对被试的“自我–他人人际距离”自评分数进行统计分析,描述统计结果显示,M = 3.62,SD = 1.33,对其进行单样本T检验,t = −11.17,p < 0.01。这说明,被试能够清楚地知觉到自己与Q同学之间的人际距离。

3.3.2. 冒险性分数

以冒险性分数为因变量,进行2 (决策对象:自己/他人) × 2 (时间距离:远/近)完全随机实验设计,结果发现,时间距离主效应边缘显著,F = 3.79,p > 0.05,即随着时间距离的延长,被试的冒险性程度会有所降低;决策对象主效应不显著,时间距离*决策对象的交互作用不显著。

3.3.3. 选择倾向分数

以选择倾向分数为因变量,分别对四种情境进行2 (决策对象:自己/他人) × 2 (时间距离:远/近) × 2 (选项:高价值–低可行性(HDLF)/低价值–高可行性(LDHF))重复测量方差分析,其中,决策对象和时间距离为被试间变量,选项为被试内变量。

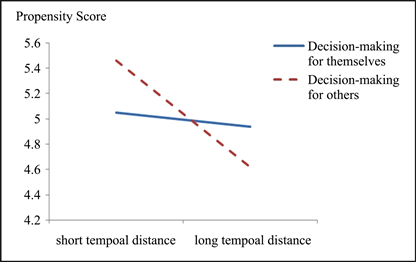

Figure 1. Propensity score when the decision object is different

图1. 决策对象不同时的选择倾向分数

结果发现,选项的主效应显著,F = 203.95,p < 0.001,也就是说,具有高价值的选项相比可行性高的选项,被试的选择倾向性更高,这与被试在“价值–可行性权衡”自评过程中的结果并不一致。总的来看,被试不管是为自己决策还是为他人决策,都更倾向于选择对自己而言更有意义的选项:自己喜欢的歌手开演唱会,哪怕路途遥远也要去参加;哪怕内容比较复杂,人们也会更愿意选择感兴趣的文献。但在以上四个情境中,选项与其他变量的交互作用均不显著。选项和决策对象的交互作用不显著:F = 3.22,p > 0.05,选项和时间距离的交互作用不显著:F = 1.47,p > 0.05,选项、时间距离和决策对象的三次交互作用不显著:F = 0.03,p > 0.05。决策对象和时间距离的交互作用极其显著,F = 6.84,p < 0.01,交互作用图解见图1。也就是说,实验二进一步验证了实验一的实验结论,即随着时间距离的延长,选项对被试的吸引力水平都会降低,当事件发生在较远的未来时,人们就会降低自己的选择倾向。同样地,人们在为他人决策时,这种降低效应会更加明显。

4. 讨论

解释水平理论认为,人们认知和表征事物时往往具有不同的解释水平,而解释水平的高低主要取决于人们与这一事物之间心理距离的远近。当心理距离较远的时候,人们会倾向于采用更抽象的表征方式,更关注事物的整体特征;而当心理距离较近时,人们会更关注事物的细节,如事物的可行性等。建构水平理论认为,心理距离的四个维度有相同的以此时此地的自我为中心的参照点,所以他们在认知上是相互联系的,可能有着共同的心理机制。例如,人们习惯于用“很远”而非“很近”来完成句子“很久之前,在一个____的地方”的倾向,不仅是文字上的习惯,而且反映了心理上的自动加工倾向 [5]。而社会距离作为其中一种心理距离,可能与时间距离具有同样的作用机制,但在以往研究中,对时间距离和社会距离是如何影响决策的探究较少,因此,本研究基于解释水平理论,主要关注时间距离是如何影响人们的决策偏好,以及当事件发生在在不同时间距离下时,是否会对被试的“价值–可行性权衡”偏好产生影响。

在实验一中我们发现,时间距离和决策对象都会对人们的决策过程产生影响,这验证了我们的假设1:不同时间距离下,为自己决策和为他人决策之间存在差异,同一选项在时间距离较远时会具有较小的吸引力。具体表现在当事物距离人们的心理距离变远时,同一价值的该事物对人们的吸引力会显著降低,这可能是因为由于该事物相对于人们之间的心理距离的增加,会使得人们启用更高的解释水平,人们会更看重事物本身的抽象意义,例如价值,而此时原有事物的价值并没有变,因此该事物的吸引力水平会降低。实验二中,被试需要对价值和可行性不可兼得的选项进行决策,结果表明,虽然人们自认为在这样的决策中能够综合地考虑价值和可行性,公正地进行决策,但实际上人们在决策中会更青睐高价值的选项。这也与我们的生活经验相吻合,很多时候,即便心爱的歌手的演唱会路途遥远,狂热的粉丝们也会不远千里前去观看;虽然一门课程难度较大,但只要内容有趣,还是有很多人愿意选择这门课程。

此外,在实验二中,我们再次验证了实验一的结论,即当人们为较远时间距离下的事物进行决策时或在为他人决策时,人们会更看重事物的价值,这也验证了我们的假设2,即当价值和可行性发生冲突时,决策对象的不同会使得人们在“价值–可行性”两个维度上的偏好不同,为他人决策的被试会更注重选项的价值,并且时间距离的延长也会使得被试更注重价值高的选项,这可能是涉及到了自我–他人决策差异中最核心的部分——决策对象不同而带来的决策视角的不同。人们在评价自己和他人时通常会有一种基本的“利己倾向”(The egotism bias),一般来说,人们倾向于认为他人比自己更看重得失,在现实生活中更患得患失 [21],因此人们在替他人决策时,会更看重事物的价值维度。例如,当同伴面临一份高薪工作时,我们可能会建议他接受这份“千载难逢”的工作,而当我们自己面临这份高薪工作时,我们更有可能综合地考虑薪酬、未来职业发展和通勤等各种因素后才做出决定。

本研究也会在现实生活和决策心理学的角度给我们带来一定的启发。从解释水平的角度上看,由于心理距离和解释水平的存在,我们给他人的意见往往只考虑价值和理想性,而一定程度上忽略了事情的可行性。很多时候别人广泛征求了意见却并没有采纳,可能是因为他人的见解可行性较低。因此,当我们在向他人提出建议或意见时,应当考虑到他人的低解释水平,从而综合地给出建议。例如,婚介所中介在介绍相亲对象时,不能只介绍对方的高学历高收入,也应提及两人性格合适的部分;项目负责人在向领导介绍投资方案时,不仅要强调项目未来的高收益,也应兼顾项目如何落实以及项目的即时性收益。

未来关于自我–他人决策领域还有一些新的角度。首先,在决策过程中,决策结果的反馈可能导致被试承受不同的心理压力,并导致被试决策过程的差异。人们在为自己决策并且决策失败时承受的心理压力不同于人们在为他人决策时失败所承受的心理压力,后者包含了一个人际的和社会的因素。因此在未来的研究中,研究者可以考虑将结果反馈(feedback)当作变量引入研究,探究人们在决策后如果被告知结果失败,会多大程度上感到内疚沮丧,或者在多大程度上想要改变原有决策。其次,目前研究者只是外显地探究了影响自己–他人决策差异的因素,而没有深入探究两种决策过程的心理机制,因此未来研究可以从认知角度出发,系统地从认知过程考察不同视角下的决策差异。

5. 结论

本研究主要通过两个实验探讨解释水平视角下的自我–他人决策差异。总的来说,人们在为自己和他人决策时存在差异主要是由于心理距离不同导致的,具体得到如下结论:

1) 不同时间距离下,为自己决策和为他人决策之间存在差异,同一选项在时间距离较远时会具有较小的吸引力;

2) 当价值和可行性发生冲突时,决策对象的不同会使得人们在“价值–可行性”两个维度上的偏好不同,为他人决策的被试会更注重选项的价值,并且时间距离的延长也会使得被试更注重价值高的选项。

基金项目

信阳师范学院“南湖学者奖励计划”青年项目(Nanhu Scholars Program for Young Scholars of XYNU)。