1. 引言

煤炭在我国经济能源结构占首要地位,占比为70%以上。我国煤炭开采的方式为井工开采与露天开采,其中以井工开采为主。2000年我国煤炭产量为9.52 t亿吨,期间经过大幅增长,到2014年增长到38.7亿产量,从2014至2019年每年都维持在30亿t产量以上 [1]。煤炭多埋藏在耕地、林地下方数百米位置,每年巨量的煤炭开采都会造成大量土地资源的破坏。已经损坏了土壤质量,影响了土地的正常使用功能,加剧了人地矛盾。

井工开采是通过地下作业的方式挖掘煤炭,其特点是采煤推进速度快。高强度的地下采煤会造成巨大的空间,在上层土壤的积压下会导致土壤塌陷,其对土壤性质的影响包括以下几个方面:1) 井工开采会造成表层土壤沉陷,最终形成中心低四周高的“盆地”地形,在高潜水位地区更容易形成塌陷塘。塌陷区的形成不仅会改变地形,也会对土壤理化性质造成影响。沉陷所形成的沉陷坡面位土壤养分的迁移转运提供新的通道,在泥沙流与径流的裹挟下迁移,造成水土和养分流失,损坏土壤质量。2) 地表在沉降过程中往往会伴随着土层的滑动、翻转、错位改变土壤结构,减少土壤耕作层厚度,影响土壤正常使用功能。沉陷过程中理化性质也随着改变,根据已有研究表明在沉陷初期的非稳定期,土质变得疏松,土壤孔隙度增大、含水率上升,土壤有机质分解,速效养分充足但面临着流失的风险 [2]。3) 沉陷裂缝也是沉陷区常见的现象之一。裂缝的产生是因为地表土壤受应力不均,主要可分为张性、压性、扭性三种裂缝 [3]。裂缝的产生为土壤养分的迁移转运提供了新的通道,降雨期间裂缝会拦截径流与泥沙流,养分渗漏入深层土壤,非降雨期裂缝加大了土壤与空气的接触面积,增大了增发量而降低了土壤含水率。加剧土壤损害程度,影响土壤质量。

井工开采降低土壤质量,破坏其原有的使用功能的现象在我国煤炭开采区已经非常普遍,目前许多学者已经开展采煤沉陷区土壤研究工作。本文以采煤沉陷的机理及演化规律为切入点,以分析煤炭开采对土壤结构及理化性质的影响,以期为采煤沉陷地的复垦和土壤质量的恢复提供科学依据。

2. 井工开采导致的地表沉陷

高强度的地下采煤作业会导致地下采空区的出现,表层土壤受力下沉的过程称为地表沉陷。地表沉陷按其分类可大致分类两类即:漏斗状和塌陷盆地状,前者是因为开采浅部急倾斜煤层或开采深度与煤层开采厚度之比小于20的缓倾斜煤层所引起的,后者是因为大于20引起的 [4]。土层从沉陷到稳定一般需要数年时间,且沉陷面积与煤炭作业面积相关。

我国是煤炭生产大国,近十年煤炭产量如图1所示,我国每年的采煤量均在33亿吨亿吨,在2013年和2019年更是达到40亿吨左右,随着累计煤炭产量的上升,沉陷区面积也逐年上升。据统计每年因采煤而塌陷的面积约为7 × 106 m2,而每采一万吨煤炭将有0.2~0.53 hm2的地表沉陷 [5]。目前我国采煤塌陷的矿区面积大概为83,992.2万m2,由此看来矿区沉陷问题已经十分严重严峻。

Figure 1. Coal output in recent ten years

图1. 近十年煤炭产量

3. 地表沉陷对土壤物理性质的影响

土壤物理性质是土壤性质的核心之一例如:土壤质地、容重、孔隙度和水分,常被用于表征土壤质量。地下采煤引起的地面沉降引起严重的地表变形,并导致大量的土壤裂缝,采煤会扰动土壤垂直结构,土层的翻转、错位,时径流、泥沙流与风蚀均会加剧土壤侵蚀,从而显著影响土壤物理性质。根据已有的研究表明沉陷会改变土壤质地、容重、孔隙度与土壤持水能力。王金满在黄土高原地下采煤区地面沉降区的研究中指出与未沉陷区相比,沉陷区土壤水力性质的变异性增大,沉陷区0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm及60~80 cm、田间持水量下降,容重、土壤水分保持曲线、饱和导水率和土壤崩解速率上升 [6]。马康通过对比三个矿区的沉陷区与非沉陷区土壤性质发现:沉陷区土壤含水率黏粒与粉粒百分均低于对照区,土壤出现砂化现象。沉陷裂缝也会对土壤物理性质产生影响,大量垂直裂缝的产生会增加土壤与空气的接触面积与土壤呼吸速率,增大空气流速与蒸发量,降低土壤持水能力与保温性能 [7]。罗占斌通过研究裂隙区与非裂隙区0~20 cm土壤性质发现,裂缝区土壤温度下降5℃左右,下降趋势显著(p < 0.001)。pH值下降约0.4,下降趋势显著(p < 0.05);采煤裂缝后土壤呈弱酸性 [8]。

4. 地表沉陷对土壤化学指标的影响

土壤化学指标是评价土壤质量的核心因素之一,在植物生长与微生物生命活动中起到至关重要的作用。其中氮、磷、钾元素和有机质为基本指标同时也影响这植物正常的生长发育。目前许多学者将目光放在了沉陷对土壤化学指标的影响。

沉陷会导致沉陷坡位的产生,泥沙流与径流会搬运集聚体,导致养分与水分的流失。郭晓明在塌陷农田的五个位置采集土壤样品:顶坡位置、上坡位置、中坡位置、下坡位置和底部位置,通过与非沉陷区农田对比发现塌陷农田的含盐量、阳离子交换量、有机质、全氮、全氮、全氮、和全钾平均含量较低,但酸碱度、总氮、全磷和总磷平均含量高于对照区,土壤性质的最小值和最大值之间存在很大差异,有机质、全磷、全钾和速效钾含量变异系数较低(<15%),土壤全氮和全氮变异系数中等(15%~35%)。土壤盐分和速效磷含量变异系数较高(>35%),塌陷区一些性质有很高的可变性,通过主成分分析法得到结果位于坡底的位置肥力综合得分高于其他坡位,表明营养元素在向坡底运移 [9]。沉陷过程中地表受应力不均会产生大量垂直裂缝,改表水土流失方向,影响土壤质量。罗占斌在黄土高原裂隙区的研究表明裂缝区与非裂缝区硝态氮差异不显著(p > 0.05)。采煤裂缝后土壤呈弱酸性。采煤裂隙后,土壤全盐含量降低。采煤裂缝后有机质下降约1.5 g·kg−1,下降趋势显著(p < 0.05)。土壤速效磷减少约40 mg·kg−1,减少趋势显著(p < 0.01)。土壤速效钾下降约85 mg·kg−1,下降趋势显著(p < 0.05)。与其他土壤理化性质的变化不同,土壤铵态氮增加了0.5 mg·kg−1左右,增加趋势极其显著(p < 0.001)。从时空交汇的角度来看,采煤裂隙形成后,土壤温度、酸碱度、有机质、速效磷和速效钾呈下降趋势,而速效氮呈上升趋势 [9],可以说明裂缝区土壤发生养分流失现象。

5. 地表沉陷对土壤酶活性及土壤微生物群落的影响

微生物与酶是土壤重要组成部分,对土壤变化有着敏感的反应,常被视为土壤理化性质变化的指示器。土壤酶主要来源包括动植物残体分解、植物及微生物生命活动释放等等,在土壤物质转化中起到重要作用。土壤微生物群落是指土壤中存在的各种真菌、细菌、放线菌、藻类等等,在促进土壤养分分解及元素转化中起到重要作用,例如:芽孢杆菌属能有效分解有机质、根瘤杆菌对土壤中氮的固定作用。

土壤是由土壤结构、水文、生物等所组成的环境整体,沉陷势必会改变土壤理化性质例如:土壤水分降低、粒径变化、养分流失等,土壤微环境的变化会影响微生物群落正常生命活动,降低酶活性,改变微生物群落结构,选择出新的优势菌种。罗占斌通过对比沉陷区与非沉陷区土壤微生物群落发现沉陷区土壤微生物群落丰度发生变化,其中丰度增加为变形菌门、绿弯菌门、芽单胞菌门、拟杆菌门而放线菌门、酸杆菌门等相对丰度略有下降,对裂缝区与非裂缝区微生物群落发现土壤主要菌种丰度发生变化,其中芽单胞菌门和拟杆菌门显著增加而浮霉菌门显著下降 [10],结果表明地表沉陷已经对研究区微生物群落产生影响,微生物群落为适应微环境而做出反应。马康在报道中指出与对照区相比沉陷区土壤蔗糖酶、脲酶和碱性磷酸酶均显著降低,其中蔗糖酶平均降低37%以上,脲酶与磷酸酶降低水平低于蔗糖酶但平均在15%以上 [7]。这些研究表明土壤酶活性与微生物群落均会被土壤沉陷影响。

6. 采煤沉陷对土壤质量的影响模式及保护措施

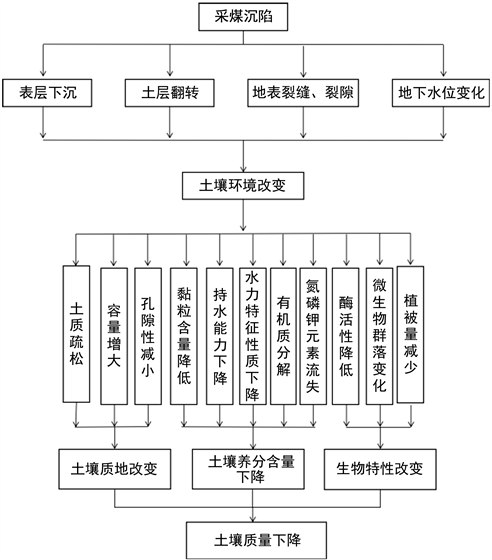

土壤质量与土壤正常使用能力息息相关,土壤沉陷是一个复杂的地质变化过程,煤炭开采后采空区上方土壤下沉,土层翻转易位,地表产生大量裂缝,沉陷坡产生最终形成类似于“盆地”的地形,期间伴随着土壤质地、水分、养分、微生物群落等的变化。采煤沉陷对土壤质量的影响效应模式见图2所示。

矿区土壤沉陷问题已经引起了各界重视,学者、企业、政府都在致力于解决沉陷所带来的负面影响,保护土地,缓解矿区人地矛盾。目前针对沉陷区土壤的治理技术包括:1) 农业复垦技术:利用固体填充的方法改变地形,恢复土壤质量,改善矿区土壤环境,作为农业用地,破解土地被压占的难题;2) 建筑复垦技术:综合利用沉陷探测技术、采空区稳定技术、建筑抗变形技术等在采空区上方建设厂区、酒店等建筑物,实现沉陷区废弃地的再利用;3) 景观生态复垦技术:对于充填、复垦困难的沉陷区,采用生态复垦技术将沉陷区建设为景观用地,充分利用土地资源;4) 充填开采技术:采后或开采的同时利用充填材料填充采空区 [11]。

Figure 2. Effect model of coal mining subsidence on soil quality

图2. 采煤塌陷对土壤质量的影响效应模式

7. 结论与展望

综上所述,地下采煤引发的沉陷、裂缝(裂隙)导致了沉陷区土壤出现养分与水分流失现象、微生物群落演替、酶活性降低等现象,损害了土壤质量,影响了土壤的正常使用功能。

恢复土壤与生态质量是矿区问题之一,为防止沉陷土壤继续出现水土现象应及时填充裂缝、裂隙,同时沉陷区应积极恢复植被数量特别是生态脆弱区以防出现土壤中水、土、肥力的流失。

矿区土壤治理与生态修复也离不开理论支持。地表土壤形变、裂缝是造成土壤质量下降的主要原因,煤炭开采的方式、位置、采煤量可能造成的土壤沉陷和裂缝的类型不同,需要运用探测、遥感等技术探明土壤沉陷的时空变化机制。沉陷过程中土壤理化性质、微生物群落、酶活性均会变化,特别是微生物群落组成及酶活性对土壤环境变化敏感,探明土壤理化性质变化规律、微生物群落演替与酶活性变化与环境变化之间的相互关系及机理所在,为矿区土壤质量的恢复和土地复垦提供指导。

基金项目

国家自然科学基金(41402309),淮北矿区开采沉陷地拉张裂隙控制(淮北矿业集团2019年项目)。