1. 引言

从2014年开始,我国开始逐步推行“新高考”改革,其中的一项重要举措就是学业水平考试,所有科目不再分文理科 [1]。2019年,湖北省人民政府发布《湖北省高等学校考试招生综合改革实施方案》(简称《实施方案》),依据该《实施方案》,自2021年起,湖北新高考方案采用“3 + 1 + 2”模式,“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,“1”由考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中选择2门 [2]。需要指出的是,新高考改革为学生的个性化发展及生涯发展提供了更多自主选择的机会,同时意味着学生需要面临选择的困惑和迷茫,尤其从高一开始就要考虑选科的问题并提前做好自己的生涯规划。

目前,学界普遍认为高中生的科目选择是一项有难度的复杂决策任务,并且影响着大学专业报考和未来生涯规划的走向与发展。首先,“3 + 1 + 2”模式的科目组合数多达12种,这项决策的复杂程度远高于文理分科。其次,从现实情况来看,较多学校的高中生在高二甚至在高一阶段就要确定选考科目,做出选择的时间相对比较紧迫,基于学校教学资源、教学进度以及学生的学习时间等限制因素,学生一旦做出选科决策后较难更改。最后,各个高校会对不同专业提出不同的选考科目要求,学生在高一或高二所选择的科目组合,将直接影响其在高考时的专业志愿填报范围,进而影响到未来的生涯发展。依据苏伯的生涯发展阶段理论,青少年处在人生职业探索的关键期 [3],对于高中生而言,做出合理的科目决策是其生涯探索的重要组成部分。因此,探讨高中生的科目选择影响因素具有较强的现实意义。

总体而言,以往文献较多调查和分析了东部发达地区(比如北京、浙江)的高中生选科现状及其影响因素 [4] [5],较少考虑到中西部地区(如湖北)高中生的科目选择现状及其影响因素,由于我国东部和中西部的教育水平、资源分配存在一定的差异,并且湖北省的“3 + 1 + 2”模式与“6选3”或“7选3”模式存在一定的区别,因此,有待于进一步去发现湖北省第一届新高考的高中生科目选择现状是怎样的?以及影响湖北省高中生科目决策的主要影响因素有哪些?

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

湖北省2018级高中生是执行湖北省新高考方案的首届学生,本研究采取方便抽样的方法,在湖北省武汉市,十堰市,宜昌市,随州市抽取了四所高中193名高一学生。男生94人,女生99人,来自重点中学的人数有87人,非重点中学的人数有106人。

2.2. 研究工具

采用自编结构化调查问卷,具体内容包含学生的人口学信息(如性别、年龄),以及学生在选择科目时所考虑的因素和存在的阻碍因素。其中包含13个科目选择考虑因素,例如学科成绩、科目兴趣、今后就业需求等,同时包含12个科目选择时面临的阻碍因素,例如自己的学科成绩不够好,父母或朋友反对,不了解大学招生和专业情况等。

3. 研究结果与分析

3.1. 科目组合的现状分析

在12种科目组合当中,被调查的学生选择了其中十种科目组合,各科目组合的人数分布差距相对较大。人数分布较多的集中在物化生(35人),物化地(30人)和历生地(30人)的科目组合上。在10种科目组合选择中,选择人数最少的三科为历生政(7人),物地政(9人)和历化政(9人)。由于12种组合有10种组合都有人选择,这一现象也说明了高中生的科目选择呈现多元化趋势,也充分彰显了新高考改革的核心理念,即赋予学生自主选择权。

3.2. 单科选择的分析

在选考的六门科目中,物理和历史是学生必选其一的学科。在调查的样本当中,学生选择物理的有106人,选择历史的有89人,二者的人数差距相对较小。另外,在其余四门选考科目中,选考科目的人数差异相对较大,按照选择科目人数由多到少为生物,地理,化学,政治,其中选择最多的科目是生物(126人),地理(112人),选择最少的是政治(56人)。在所有选考科目中,选择生物和政治的人数差距明显,究其原因,一方面与学生自身成绩、学习兴趣等因素有关,另一方面与学科性质、学校资源等因素有关。

3.3. 影响必选科目物理或历史主要因素

首先,就性别差异而言,男生选择物理科目的人数多于选择历史科目的人数,女生选择历史科目的人数也明显多于选择物理科目的人数。这表明传统文理分科的遗留现象(如男偏理,女偏文)依然存在。其次,从统计结果来看,成绩排名对学生选择物理或历史的影响并不显著。最后,学校类型对学生选择物理或历史有一定影响,相对而言,重点中学的学生更倾向于选择物理科目,而非重点中学的学生更倾向于选择历史科目。究其原因,其一,物理科目学习难度大,学习投入也需要更多,重点中学的学生在物理学科上的学业成绩更为突出和优异,而非重点中学的学生有畏难情绪,更愿意选择历史等偏文科的科目。其二,对于物理这一学科而言,重点中学的师资力量较强,学校鼓励和支持学生选择物理。

4. 影响学生选择选考科目的主要因素

4.1. 选择科目时考虑的因素

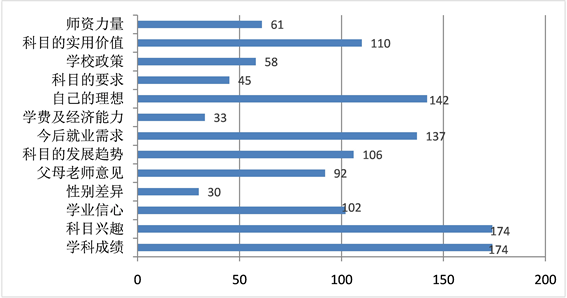

针对学生在选择科目时的影响因素调查发现,在众多因素中,学生的选择人数由多到少的排序是:“学科成绩”和“科目兴趣”并列第一位,“自己的理想”,“今后就业需求”分别处于第二、第三位,然后依次是“科目的使用价值”,“科目的发展优势”,“学业信心”,“父母老师意见”,“师资力量”,“学校政策”,“科目的要求”,“学费及经济能力”,最后是“性别差异”,各选项的人数见图1。

Figure 1. The main influential factors of subject decision

图1. 科目决策的主要影响因素

通过高中生对科目的考虑因素调查发现,高中生选择高考选考科目时最在意的是“学科成绩”和“科目兴趣”,“自己的理想”,“今后就业需求”也是影响其科目选择的重要因素,对“父母老师意见”,“学校政策”和“学费经济能力”考虑较少。说明现在高中生选择科目时重点考察的是自身因素,对自己的学科成绩和学好所选科目的能力的看得比较重视。而外在因素考虑较少。

4.2. 选择科目时面临的阻碍因素

另一个问题调查了学生在科目决策时所存在的阻碍或者障碍性因素。学生回答人数最高的是“自己的学科成绩不够好”,其次是“害怕决定错误”,“不了解大学招生和专业情况”,“自身条件限制”,然后依次是“理想与现实不符”,“不了解自己的学科兴趣和能力”,“喜欢的科目将来收入可能不高”,“不清楚科目特点和用途”,“喜欢的科目需求下降”,“喜欢的科目多”,“父母或朋友反对”,最后是“学费太高”。各选项的人数见图2。

Figure 2. The main obstacles of subject decision

图2. 科目决策的主要阻碍因素

与学生选择科目时所考虑的因素相比,学科成绩都是考生最看重的因素,其次是“害怕决定错误”、“不了解大学招生和专业情况”也成为重要的阻碍因素,由此可见,学生做出选科决定时,缺乏对自身认识和缺乏对大学专业的不了解会加剧其科目决策的困难程度,有必要对这部分学生进行生涯教育。

4.3. 科目选择自主权的现状

调查问卷针对“科目选择自主权”设置了四个选项。学生实际选择人数由高到低排序为:“自己做主”,“服从父母安排”,“学校统筹安排”,“由老师安排”。其中“自己做主”占比高达89%,其次为“服从父母安排”,没有人选择“由老师安排”这一项。可见,在科目决策中,真正做出决定的还是取决于学生自己。

5. 总结

本文调查发现,选考科目呈现较为典型的性别差异,男生更倾向于选择物理科目,女生更倾向选择历史科目,这一结果与以往研究成果比较类似。从选科倾向与性别的关系来看,呈现出男偏理女偏文,男不选政治、女不选物理 [4],科目选择呈现传统文理分科趋向,男生选择物理、化学和生物三门课作为高考科目的比例较高,表现出传统的理科倾向,而女生选择政治、历史、地理三门课作为高考科目的比例较高,表现出传统的文科倾向 [6]。

本次调查发现,影响高中生选择科目的首要因素是学科成绩和对科目的信心,这一结果与以往针对浙江高中生的调查分析结果相对一致 [4] [7],其次是学生自身的理想和今后的就业需求,针对北京市高中生的选科调查结果表明,学生的选科意向与其大学专业的报考意向具有较强的相关性:学生报考专业意向的主要影响因素是兴趣爱好、专业学习信心和专业发展前景 [5],这反映了学生在选科时具备一定的未来规划意识。值得注意的是,学科成绩不够好是高中生在选择科目时所面临的首要阻碍因素,并且高中生害怕在科目决策时选择错误。此外,教师、同伴竞争、教学管理等其他因素对科目选择也有一定程度的影响 [8]。

整体而言,高中生在科目决策中有较高的自主决定权,同时也会在决策中兼顾来自父母和老师的意见。具体说来,学生在选择科目时考虑最多的群体是父母,其次是老师。自由选择科目组合提升了学生的自主选择权,促进了高中生个性化发展,这一结果与新高考改革的目标导向相一致。

基金项目

本文由2020年湖北省教育厅人文社科项目(编号:20Q110)及湖北医药学院大学生创新创业项目(编号:201910929004)共同资助。