1. 引言

2017年10月18日,习近平同志在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念。四川革命老区指的是20世纪20年代末由中共四川地方组织领导创建的川东、蓬溪等革命根据地,1932年红四方面军转移入川建立的川陕革命根据地,党中央和红军长征建立的川康边、康巴等革命根据地,先后共有十大根据地和游击区,是全国革命老区的重要组成部分 [1]。四川革命老区和重要生态功能区高度重合,其经济的发展要与当地的生态环境相互协调,只有尊重当地的生态规律,才能实现可持续发展,即绿色发展,追求绿色发展与建设生态文明具有内在一致性。

农村可持续发展是乡村发展的永恒主题,农户生计可持续性又是农村可持续发展的重中之重。四川革命老区的可持续发展,不管是自然风光还是人文景色,都需要我们重点关注当地居民生计的可持续性。在甘孜州全域旅游发展的推动作用下,作为四川省省级文物保护单位的磨西会议遗址,依托处在5A级海螺沟景区入口处的优势,大力发展红色旅游,实现自然风光旅游和红色旅游的融合。随着以旅游为载体的磨西镇经济发展方式发生转变,农户的生计也发生转型,在思想观念发生转变的同时,最重要的是农户物质生产方式的转变,对磨西镇的自然资源和经济社会产生影响。本文通过探析旅游业发展前后磨西镇农户的生计方式,找出其现存问题,并给农户可持续生计的发展提供相关的建议,增加农户的经济收入,实现革命老区的生态环境绿色发展。

2. 文献综述

生计是人们维持生活的方式或手段,Robert Chambers的著作里最早出现关于生计的研究 [2]。国内学者指出,生计是指当地人通过不同的资源利用和生产方式满足人们生存和发展需要的策略 [3]。1987年世界环境与发展委员会(WCED)提出“可持续生计”的概念。Chambers和Conway认为生计包含人们谋生所需的能力、资产和活动,当人们面对外部生计环境带来的风险时,能够采取相应行为来抵御风险并不对生计自然资源造成破坏,生计就具有可持续性 [4]。Scoones指出:一个完整的生计维持系统包括能力、资产(包括物质资源和社会资源)以及维持生活所必需的活动 [5]。

20世纪末21世纪初,系统的可持续生计分析范式逐步形成,具代表性的研究有Scoones的《可持续乡村生计:一个分析框架》、Farrington等的《可持续性生计实践:乡村地区的早期概念应用》。一些双边或多边的国际援助组织如世界银行(WB)、英国国际发展部(DFID)、联合国开发计划署(UNDP)、国际救助贫困组织 [6] 等纷纷提出多种可持续生计的分析框架(SLA)。DFID的模型将生计资本划分为人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本五种类型,作为生计核心的资产的性质和状况,决定了农户采用生计策略的类型,从而导致某种生计结果,生计结果又反作用于资产,影响资产的性质和状况。

农户生计资本的不同组合、资本的高低,决定了农户环境保护意愿的强弱 [7]。可持续生计是指只有当一种生计能够应对并在压力和打击下得到恢复,能够在当前和未来保持乃至加强其能力和资产,同时又不损坏自然资源基础,这种生计才是可持续性的 [8]。

3. 磨西镇的基本情况与农户的传统生计

3.1. 磨西镇的基本情况

磨西镇位于四川省甘孜藏族自治州泸定县南部,地处贡嘎山风景区东坡,海螺沟冰川森林公园入口处,属海螺沟风景名胜区外围保护地带,是海螺沟名胜风景区的旅游接待基地和入口。受东南季风的影响,磨西镇的气候潮湿多雨,冬季温度温和,夏季凉爽,是成都和重庆人民避暑度假的最佳选择之一。海螺沟景区集高山、低海拔现代冰川、高山湖泊、温泉、原始森林、珍稀动植物种类丰富,形成了完整的生物气候带。磨西镇距成都约304公里,距泸定52公里,距康定约70公里。2018年12月31日,总投资230亿元,批复工期五年的雅康高速全线试通车,从成都至康定只需四个小时。游客可经泸定游完海螺沟后,可直接到康定游览高原名城,形成泸定–磨西–康定的旅游路线。

磨西镇是汉、彝、藏、白、蒙等民族聚居地,是康巴地区多元文化的走廊,汉、彝、藏等民族文化、东西方文化、红色文化在这里汇聚融合。在泸定桥未建成之前,磨西一直是川西“茶马古道”的必经之路和重要驿站。海螺沟冰川森林公园于1987年建成,按照甘孜州全域旅游的发展战略,海螺沟景区发布《海螺沟冰川森林公园总体规划》,以“农旅结合、以旅促农、统筹城乡、全面发展”的方略。第一产业的占比逐渐减小,第三产业的占比上升,产业结构不断完善,人们的收入大大增加。2014年至2019年,旅游人数从92.5万人上升到285.26万人,旅游综合收入从8.16亿元上升到31.37亿元。海螺沟景区2014年至2019年旅游人数及旅游综合收入如图1所示。

Figure 1. Number of tourists and comprehensive tourism income in Hailuogou from 2014 to 2019

图1. 海螺沟2014年~2019年旅游人数及旅游综合收入

1935年5月29日傍晚时分,毛泽东率中央红军一军团团部到达磨西,当晚夜宿天主教堂神甫房,当夜召集同天到达的朱德、周恩来、王稼祥、张闻天、秦邦宪、陈云和邓小平开会,确定了避开康定国名党军队主力,夺取泸定桥继续北上的长征路线,史称“磨西会议”。毛主席住地旧址和磨西会议旧址至今保存完好,是甘孜境内保存较为完整,且知名度最高的长征会议遗址。2004年被列为省级文物保护单位,被国家14个部委联合列入全国红色旅游经典景区的第一批名录。2011年,“保护红军长征遗址暨推动甘孜州旅游业发展工程”在成都启动,旨在将金融机构、政府支持与旅游业开发扶贫和长征遗址保护有机结合起来,进而推动甘孜州经济的发展。磨西会议遗址的红色文化和海螺沟景区的自然风光结合在一起,促进磨西镇经济的长远发展。

3.2. 磨西镇农户的传统生计方式

生计是拥有足够的粮食和现金储备以满足基本需求。家庭避免生计风险的途径多样,可选择性强,既可以选择稳定的工作来获得长久的生计环境,也可以选择不同的工作模式加以组合来增大承担风险的能力 [9]。生计方式是指“人们通过可持续、稳定化的方式进行生存、生产,也就是通常所指的生活习惯或者生计模式” [10]。人类生计方式的差异既是自然生境的客观事实,更是人类活动的必然结果 [11]。磨西镇农户传统的生计方式主要有以下四种。

一是种植业,种植业是磨西镇最重要的传统生计方式。磨西镇农户长期是靠种地为生,这种生计方式严重依赖于自然环境。农户主要种植玉米、土豆、小麦等经济作物,对满足农户家庭一年生活所需之外剩余的部分进行售卖,辅之以售卖苹果、花椒、核桃等的收入,构成农户的年收入。

二是务工,可分为外出务工和就地务工型,多为长期务工。外出务工型农户,主要是家里面的壮年男子外出务工,他们主要务工的地方是甘孜州除康定与泸定之外的县城以及江浙一带沿海地区,经济收入略高于就地务工型农户。就地务工型农户主要是指在磨西镇建筑工地或者是公路修筑队打工以及在磨西镇镇上的餐馆酒店做服务等等。务工型农户的收入高于依赖种植业的农户,他们在外出务工的同时,也在从事种植业。在面对自然灾害和社会性风险时,种植业农户及其脆弱,而务工型农户较稳定。

三是药材采集,此生计方式多为居住在离磨西镇中心较远,耕地面积较少的彝族和藏族的农户。随着虫草、贝母、羌活、重楼等药材价格的上升,农户采集药材的积极性大大提高。在药材采集的季节,除了老人之外所有家庭成员都会参与其中。采集药材的季节会持续三到四个月,是农户全年的主要收入。

四是居住在镇中心从事商贸的农户。他们多为经营杂货铺、开摩托车或者是小型客运车从事乡村运输,收入水平较高。

磨西镇农户的传统生计较单一且脆弱,依赖于当地自然资源与生态环境,并受制于气候、灾害等自然因素。自然界的环境变化深刻地影响着当地的生计结果,包括粮食收成、牲畜生产、以及药材采集成果。且农户的经济收入较低,无法满足日益增长的需求。在旅游业快速发展的时代,磨西镇农户传统生计的变迁成为必然。

4. 磨西镇农户的生计方式变迁及其动因

4.1. 磨西镇农户生计方式的变迁

现阶段磨西镇农户的生计方式主要为以下三种。

一是纯种植业,随着旅游业的快速发展,越来越多的游客涌入磨西镇,外地的商家看到商机,纷纷到磨西镇经营客栈,给本地市场注入新的活力。市场经济的思想不断深入,越来越多的人走出家乡,积极主动去发展,或者是根据市场行情的变化,哪一种作物的价格高就选择种植什么,寻求自己最大的经济利益。磨西镇中心农户的种植业和旅游业发展前一致,但是种植业所占比重在下降。远离镇中心的藏彝村落,随着公路的修通,开始种植白菜,白菜一年三熟,农户收入较以前大大提高。

二是种植业 + 务工型,即既有在家务农又有外出务工的农户,其中外出务工型农户在逐渐减少,就地务工型农户在增加。主要原因是磨西镇正在修建甘孜州职业技术学院,需要大量的劳动力。

三是围绕旅游业进行生计的拓展,是最主要的生计方式。在磨西镇镇中心的农户多属于纯旅游业型,他们开客栈、餐厅、经营特色副食品店和纪念品店,在景点和磨西镇之间从事运输业,生计方式多种多样。远离镇中心的农户,可以分为三种类型的生计方式。1) 生计资本较多的纯旅游业型农户。农户在景点附近购买摊位,全年从事旅游服务业。2) 种植业 + 旅游业型 + 外出务工型。农户一方面从事种植业,一方面在旅游旺季到镇上的客栈、餐厅做临时的服务员。劳动力富裕型家庭还可以外出务工。3) 种植业 + 旅游业 + 药材采集型。农户一边从事种植业,一边上山采集药材,直接卖给游客,没有经过收购者,从而增加了收入。

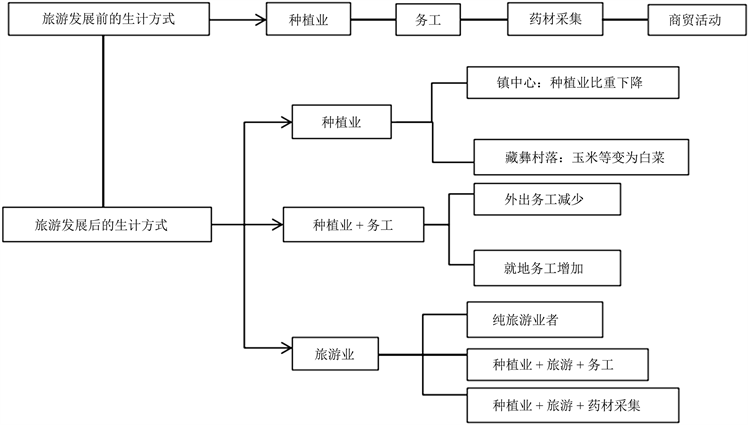

磨西镇传统的种植业为主的生计方式已经随着社会经济的不断发展而不断多样化。如图2所示。旅游业在磨西镇越来越被重视,深刻影响了磨西镇农户的生计活动。磨西镇由旅游业带来的生计活动内容日益丰富、潜力日益显现、农户经济收入日益增加,旅游一跃成为磨西镇生计活动的硬核活动。

Figure 2. Performance of farmers’ livelihood mode in Moxi town before and after the development of Tourism

图2. 磨西镇农户的生计方式在旅游业发展前后的表现

4.2. 农户生计方式变迁的动因

随着经济的发展,我国旅游业进入了崭新的发展阶段,不断迈向高质量发展,践行充分发挥我国超大市场优势和内需潜力的需要。传统的生计方式无法满足市场的需要,面对市场,遵循经济发展规律,转变生计方式成为农户的选择。

2012年,甘孜藏族自治州在全国藏区中率先提出加快甘孜州全域旅游发展的意见,并开始实施全域旅游发展战略,旅游业进入高速发展阶段。随着旅游配套设施不断完善,服务质量不断提升,以生态旅游为主的海螺沟景区知名度不断提高。作为海螺沟景区入口的磨西镇,依托磨西会议遗址的红色文化资源,吸引了大量游客,当地居民以磨西会议遗址为核心,辅之以藏彝民俗文化,参与旅游业,不断增加收入,多样化的生计活动成为越来越多农户的选择。由于对旅游发展的不同认知,以及受自身生计资本多少的影响,当旅游业这一外力进入时,农户根据自身情况选择不同的生计方式,从事不同的生计活动,进而带来不同的生计资本,当生计资本的拥有量达到一定点时,农户会对其生计方式做出相应的改变。

5. 磨西镇农户生计方式现存的问题

磨西镇将海螺沟景区生态旅游和磨西会议遗址红色旅游旅游结合起来,对居民经济收入水平和生活水平的提高具有积极的促进作用,而且大大加快了磨西镇基础设施建设的速度,当地农户的生计方式由单一向多元化转变。但是随着旅游业深度发展形成的脆弱性,给当地带来了消极影响,影响当地农户的生计活动,从而影响其生计方式。

5.1. 农户收入差距扩大

从事旅游业相关工作的农户,其收入较稳定且远远高于纯种植业者,形成巨大的贫富差距。藏彝村落的纯种植业大多以家庭为单位,受气候和需求不确定性因素影响,缺乏规模,机械化程度低,经济效益低。藏彝村落的白菜一是满足当地学校和酒店的需求,二是销往成都和绵阳等城市。白菜种植的季节、时效性强,农户必须在短时间内种植和售卖,而旅游业的季节性强,当两者相一致时,会给农户带来高收入,反之,农户收入降低。白菜种植需要大量的劳动力,通常种植白菜的农户,家庭里面的劳动力很难再从事其他工作,对白菜收入的依赖性极强。当白菜价格下降时,农户收入下降,加深了农户生计的脆弱性。

5.2. 脆弱的生态环境面临挑战

随着人们对冬虫夏草医疗保健作用的深层认识和终端消费群体的不断扩大,特别是在旅游业发展后,人们对其需求量逐年攀升,虫草价格上涨。随之而来的是这两年草原被破坏越来越严重,适宜虫草生长的草场越来越少,虫草的产量越来越少,价格上涨,于是越来越多的人去采虫草,形成了一个恶性循环。采集药材的不稳定性和市场价格的波动,使村民们难以放弃种植业和饲养业,他们选择种植少许玉米和土豆以及养几只猪作为保险。这样的生计模式的变化是对变化经济环境的回应,而且是一种积极的回应,但是其中采集药材可能只是短期的,因为采药材极具不确定性,过度的采集己经严重威胁到了药材的可持续生长和原本就很脆弱的高原生态虫草经济,而且市场对其需求量有限。

5.3. 景区的收入来源主要是门票,收入渠道单一

景点内的消费主要以餐饮、住宿和销售土特产为主,相关旅游产品开发力度小,旅游产品单一,没有充分利用海螺沟自然景观、磨西会议遗址红色文化和藏彝等少数民族特色文化的优势开发相关文创产品,市场推广力度弱,没有延长旅游业的产业链,附加值低,没有形成旅游产品的影响力和规模效应,农户难以参与其中。相较于集旅游、休闲、娱乐、消费和度假一体综合性开发的景区,海螺沟景区为单一观光旅游,没有充分发挥磨西平台等其他周围景点的优势提高游客的体验度来留住游客,游客易产生审美疲劳,影响景区的长远发展。

6. 革命老区农户可持续生计发展对策建议

只有正确处理好生态旅游、红色旅游与农户生计方式变迁之间的关系,才能保证旅游业促进革命老区经济与生态的全面可持续发展。从目前磨西镇旅游业发展现状来看,需要在旅游业大发展的背景下,实现生计方式的可持续发展,推动经济和生态的可持续发展,还需做到以下几点:

6.1. 坚持政府的主导作用,建立政府推动和农户有序参与的机制

农村的发展与稳定关系到国家的发展与稳定,要坚持政府的主导作用。一方面,成立农村旅游专业合作社,加大小额贷款的力度,加大财政的投入,让农户拧成一股绳,合作起来发展旅游业,增加收入,降低生计的脆弱性。另一面,农户要增强参与旅游业的意识,不断更新对外界的认知,摈除不适应时代发展的旧有思想意识,并且调整自身的行为观念,抓住机遇,实现经济腾飞。

6.2. 依托生态旅游带动红色旅游,拓宽农户的生计方式

磨西会议遗址结合磨西古镇的茶马古道文化、藏传佛教以及道教和天主教等宗教文化、古镇的民俗文化和藏彝文化,充分发挥处在海螺沟景区入口处的优势,发展红色旅游,结合政治教育,破除革命老区贫困陷阱。随着时代的发展,旅游业的发展会不断向前,生计方式的变迁不会停止,农户要保持与时俱进,种植更为合理、更具经济效益的农作物,围绕旅游业,延伸产业链,发展多种生计方式,走可持续性生计的道路。

6.3. 破除景点间的障碍,树立品牌效应

海螺沟景点与景点之间的距离较远,必须突破地域的限制,形成红色生态旅游的精品路线,加强宣传力度,扩大辐射圈,吸引更多的游客,让更多的农户参与其中。景区应加大对景区服务工作者的培训工作,提高服务质量,同时立足于当地特色开发更多的文创产品,通过各种短视频APP和平台经济,扩大景点的知名度。

6.4. 保护生态环境,实现绿色发展

旅游业的发展,不可避免地对当地生态环境造成一定的破坏,海螺沟景区的冰川正在逐年消退,生态环境优美是其发展旅游业的先天优势,因此在发展旅游业的同时要注重生态环境的保护,完善生态文明法律体系并加强宣传教育,增强游客和当地农户的生态文明建设法律意识,实现革命老区绿色发展。