1. 引言

近年来,我国城市暴雨频发,城市内涝问题越来越严重,不仅对人民群众的日常生活造成影响,也严重阻碍了社会经济的发展。因此,对城市内涝的研究是有必要的。构建城市雨洪模型是目前城市内涝研究的主要研究方法。应用较多的城市雨洪模型有美国环保署(EPA)开发的SWMM模型、英国Wallingford公司研发的InfoWorks ICM模型和丹麦水利研究所(DHI)开发的MIKE系列软件等 [1]。MIKE系列软件中的MIKE URBAN模型已被广泛应用于国内外的城市内涝研究中 [2] [3] [4] [5] [6]。

本文以武汉市楚河汉街地区为研究区,利用研究区的地形、土地利用和管网等资料,构建了基于MIKE URBAN模型的研究区内涝分析模型。由于缺乏研究区的实测水文资料,故本文以综合径流系数法 [7] 进行模型的参数验证。应用所构建的模型对五种设计暴雨情景(重现期P = 1a、2a、3a、5a、10a)下的管网排水过程进行模拟,并与SWMM模型的结果 [8] 进行对比验证。对于缺乏实测水文资料的地区,本文的模型构建和验证方法具有一定的参考意义。

2. MIKE URBAN模型介绍

MIKE URBAN模型是由丹麦水利研究所(DHI)在地理信息系统平台ArcGIS的基础上开发的城市雨洪模型,包含模块管理器(MIKE URBAN MM)、供水系统(MIKE URBAN WD)和排水系统(MIKE URBAN CS)三个部分,形成了一套完整的城市雨洪模拟系统。MIKE URBAN MM为模型提供计算环境和统一的管理平台;MIKE URBAN WD是模型的辅助工具,包含辅助建模、结果分析等工具;MIKE URBAN CS负责模拟计算,包含降雨径流、管网排水、污染物转移等模拟模块,可以根据研究需要进行取舍。

如果不考虑城市雨洪过程中的污染物转移等过程,MIKE URBAN模型对城市雨洪过程的模拟计算分为降雨径流模拟和管网排水模拟两个阶段。因此,本文仅对MIKE URBAN模型的这两个模拟模块的原理进行介绍。

2.1. 降雨径流模拟

降雨径流模拟的目的是建立城市地区的降雨–径流关系,为管网排水模拟提供边界条件。降雨径流模拟包括产流计算和汇流计算。

MIKE URBAN模型的产流计算采用降雨入渗法 [9],其原理是将计算区域分为透水区和不透水区,再用降雨扣除各自的降雨损失后得到产流。MIKE URBAN模型提供了四种汇流计算的方法:时间–面积曲线法(又称等流时线法)、线性水库法、非线性水库法和单位线法。本文选用时间–面积曲线法进行汇流计算。该方法的基本假设为:区域中水流的汇集速度分布均匀,任一水滴到达出水口的时间仅取决于该水滴离出水口的距离 [10]。由于城市地区的糙率、坡度等影响水流汇集速度的因素比较一致,可以认为城市下垫面每一处的水滴速度基本相同,时间–面积曲线法的基本假设能够成立 [11]。在此假设下,汇流时间相同的所有水滴连成的等值线叫等流时线,相邻两条等流时线之间的面积称为等流时面积,区域出水口的流量则由每个等流时面积上的水滴按汇流至出水口的时间依次线性叠加而成 [2]。

2.2. 管网排水模拟

在降雨径流模拟完成之后,才能进行管网排水模拟。管网排水模拟阶段对地表径流经汇流过程流入排水管网之后的运动过程进行模拟。MIKE URBAN模型视管网中的水流为非恒定流,建立一维自由水面流的Saint Venant方程组,采用Abbott-Ionescu六点隐式格式对方程组有限差分求数值解,从而模拟出管网中的非恒定流运动。该计算方法可以自动调整时间步长,并且能够为分支形或环形管网提供有效而准确的数值解法。

3. MIKE URBAN模型在武汉市典型城区的构建

3.1. 研究区域

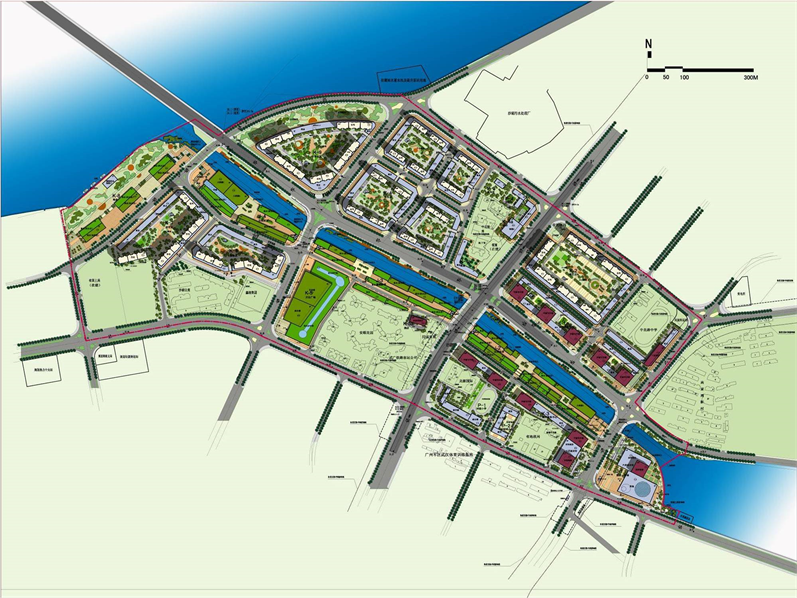

武汉市位于长江流域中下游地区,年降水量1150~1450 mm,降雨集中在每年6~8月,夏季暴雨频发,城市内涝问题严重。本文的研究区域是武汉市的一处典型城区——楚河汉街地区,位于武汉市武昌区东湖与沙湖之间,集水区面积3.44 km2,总不透水面积2.87 km2,内有商业区、住宅区、道路、人工河等典型的城市下垫面特征(如图1所示),是高度城市化、商业化的地区。

3.2. 数据资料

3.2.1. 地形资料

地形资料来自于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云提供的30 m分辨率的DEM数据(ASTER GDEM 30 m)。根据研究区的范围对DEM数据进行裁剪,可以得到研究区的地形资料。

3.2.2. 土地利用资料

本文参考的土地利用资料包含两部分:1) 武汉市规划研究院发布的楚河汉街地区的土地利用图 [12] (即图2);2) 楚河汉街地区2009年的卫星遥感影像图。研究区的排水管网设计是在2009年进行的,因此本文选取研究区2009年的卫星遥感影像图作为参考。本文综合参考这两部分资料,对研究区的土地利用信息进行识别和描绘,为后续研究提供支撑。

3.2.3. 管网资料

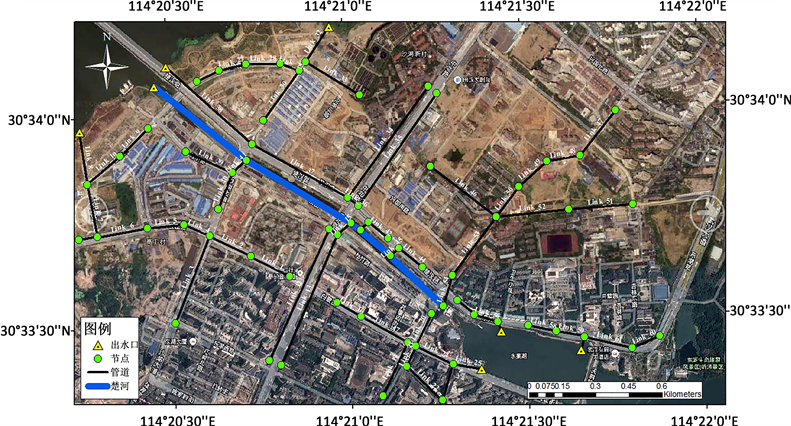

管网资料来自于武汉市规划研究院于2009年修编的《东沙湖连通渠(楚河)修建规划》 [13] (后文简称《规划》)的《雨水规划系统图》 [13] (如图2所示)。从图3可以看出,研究区大部分管网将雨水排入楚河,再由楚河出水口排入沙湖。图2标注了研究区管网所有管道的走向、形状和尺寸,是模型构建中排水管网概化的重要参考依据。

3.3. 模型构建步骤

3.3.1. 排水管网概化

MIKE URBAN模型中,排水管网概化的基本要素有人孔(Manholes)、出水口(Outlets)和连接线(Links)等。人孔用于在管道或河道的形状、尺寸、方向有显著变化的地方添加节点,出水口则是管网末端的排水口。人孔具有两个高程参数,分别为地表高程(Ground level)和底部高程(Bottom level)。地表高程可以用MIKE URBAN模型中的Interpolation and Assignment工具结合研究区的DEM数据进行赋值。底部高程由管道埋深决定,并根据管道流向进行适当调整。

管道和河道都由连接线概化。研究区大部分管道是圆形管道,少数几条为矩形箱涵,圆管直径和箱涵尺寸

Figure 1. The map of land use in the study area [12]

图1. 研究区土地利用图 [12]

Figure 2. The map of drainage system planning in the study area [13]

图2. 研究区雨水规划系统图 [13]

Figure 3. Generalization result of the drainage pipeline network in the study area

图3. 研究区排水管网概化结果

均按照图2中的标注设置。按照《规划》要求 [13],研究区中的东沙湖连通渠(楚河)应概化为直角梯形断面,北岸的坡度为1:2,南岸为直角水岸,最小底宽B = 20 m,设计最大水深H0 = 2 m,渠深H = 3 m,综合粗糙系数n = 0.030。研究区排水管网的概化结果如图3所示。

3.3.2. 集水区划分

排水管网概化完毕之后,绘制研究区的集水区,再利用MIKE URBAN模型中的Catchment Delineation工具将集水区按照人孔和管网分布情况自动划分,计算出各子集水区的面积,就近将人孔和子集水区进行连接。

经过排水管网概化,研究区被划分为66个子集水区,排水管网被概化为66个人孔、7个出水口、62条管道,管段总长14.5 km,每个子集水区都与一个人孔相连接。研究区的集水区划分结果如图4所示。

Figure 4. Division result of the catchment in the study area

图4. 研究区集水区划分结果

3.3.3. 产汇流参数设置

在排水管网概化完毕之后,需要对产汇流参数进行设置。MIKE URBAN模型中,产流计算所需参数包括三个:初损(Initial loss)、水文衰减系数(Hydrological reduction factor)和不透水面积率(Imperviousness);汇流计算所需参数包括两个:地表平均流速(Mean surface velocity)和时间–面积曲线类型(Time-area curve)。

由于缺乏实测水文资料,本文的产汇流参数设置是经验性的。初损、水文衰减系数、地表平均流速均设置为模型默认值;时间面积–曲线类型设置为根据子集水区形状自动选取;不透水面积率的设置需要参考研究区的土地利用资料。本文根据研究区土地利用图(图1)和研究区的遥感影像图,将下垫面分成建筑、道路、地面、绿地和水体五类,勾绘出各种类型下垫面在研究区的分布区域,每一种下垫面类型都设置一个不透水面积率。模型将每个子集水区中的所有类型下垫面的不透水面积率按各下垫面类型所占面积进行加权平均,得到该子集水区的平均不透水面积率。MIKE URBAN模型中的产汇流参数取值如表1所示。

Table 1. Values of the parameters of runoff generation and concentration

表1. 产汇流参数取值

4. 模拟验证

4.1. 模拟情景设置

在缺乏实测水文资料的情况下,本文的模拟情景采用设计暴雨情景。暴雨强度公式采用《规划》中使用的汉口地区暴雨强度公式(2000年修编) [13]:

(1)

式中,q为平均暴雨强度(L/(s∙hm2));P为重现期(a);T为暴雨历时(min)。

在重现期P一定的情况下,公式(1)的分子为常数,设为A,即:

(2)

设计暴雨的时程分配采用《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》(2014版) [14] 推荐的芝加哥雨型。芝加哥雨型引入雨峰系数r (0 < r < 1的无量纲数)这一参数来描述一场降雨中的降雨峰值发生的时刻,并将一场降雨的时间序列分为峰前、峰后两部分。q(tb)、q(ta)分别为峰前、峰后部分的暴雨强度序列,计算公式如下:

峰前部分:

(3)

峰后部分:

(4)

在公式(3)和(4)中,b、n均为暴雨强度公式中的参数(−);r为雨峰系数(−);tb、ta分别为峰前、峰后的降雨时间t(min)与雨峰时刻rT (min)的时间间隔(min),计算公式如下:

峰前部分(t ≤ rT时):

(5)

峰后部分(t > rT时):

(6)

在公式(5)和(6)中,r为雨峰系数(−);T为暴雨历时(min);t为降雨时间(min),在计算过程中t每隔时间步长Δt = 1 min取一个值,即

。

最终,根据上述四个公式,可以得到暴雨强度q (L/(s∙hm2))与降雨时间t (min)之间的关系,如下所示:

(7)

式(7)中的各参数意义同上文,可以根据研究需要进行选取。式(7)算出的暴雨强度序列的时间步长Δt = 1 min,如果需要更大时间步长的暴雨强度序列,可以根据新步长对1 min步长的暴雨强度序列进行平均化处理。

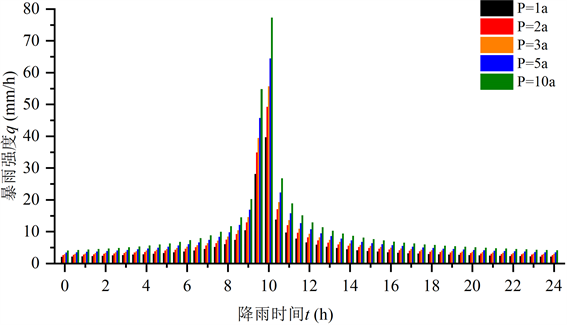

本文参照文献 [8],构建出重现期P = 1a、2a、3a、5a、10a,暴雨历时T = 1440 min = 24 h,时间步长Δt = 30 min = 0.5 h的设计暴雨情景,并将暴雨强度q的单位从L/(s∙hm2)换算到mm/h。暴雨强度公式参数分别取b = 6.37、n = 0.604,雨峰系数取r = 0.4。各重现期设计暴雨统计见表2,时程分配结果如图5所示。

Table 2. Statistics of the design rainstorm with different recurrence intervals

表2. 各重现期设计暴雨统计

Figure 5. Temporal distribution chart of 24 h design rainstorms under scenarios of different recurrence intervals

图5. 各重现期情景下的24 h设计暴雨时程分配图

4.2. 参数验证

本文在缺乏实测水文资料的情况下,以综合径流系数法对MIKE URBAN模型进行参数验证。该方法由刘兴坡提出 [7],已得到较多应用 [15] [16]。该方法的原理是:在城市小区域缺乏实测资料的情况下,将模型模拟的综合径流系数与该地区的区域综合径流系数进行对比,如果前者在后者的取值范围内,可以认为模型参数具有一定的可靠性。区域综合径流系数取值范围如表3所示。

Table 3. Value range of regional comprehensive runoff coefficient [7] [10]

表3. 区域综合径流系数取值范围 [7] [10]

统计出研究区五种下垫面类型的面积,对各下垫面类型的不透水面积率按其面积进行加权平均,得到研究区的综合区域不透水面积率为67.88%。根据表3,研究区属于建筑较密的居住区(不透水面积50%~70%),对应的区域综合径流系数取值范围为0.5~0.7。

应用MIKE URBAN模型,对研究区在P = 1a、2a、3a、5a、10a这五种设计暴雨情景下的降雨径流过程进行模拟。利用MIKE URBAN模型的结果统计功能,统计出每个子集水区的累计径流量,结合表2的累计降雨量qt计算出各集水区的径流系数ai。将ai按照各子集水区面积进行加权平均,得到研究区在这五种设计暴雨情景下模型模拟的综合径流系数a,结果如表4所示。

Table 4. Comprehensive runoff coefficient simulated by the model

表4. 模型模拟的综合径流系数

将表4的模型模拟的综合径流系数a与研究区的区域综合径流系数取值范围0.5~0.7进行对比,可以看出五种重现期情景下的模型模拟的综合径流系数a均在研究区的区域综合径流系数取值范围内。说明MIKE URBAN模型的参数具有一定的可靠性。

4.3. 模型对比验证

在参数验证的基础上,本文以模型对比验证的方式对MIKE URBAN模型进行进一步验证。具体步骤为:以经过参数验证的五种设计暴雨情景下的降雨径流模拟结果为边界条件,应用所构建的模型对这五种情景下的管网排水过程进行模拟,统计出模型模拟的楚河出水口状态,并与在相同的设计暴雨情景下的SWMM模型的结果 [8] 进行比较。两种模型的楚河出水口状态模拟结果见表5。

Table 5. Statistics of the hydraulic states of the Chu River outlet simulated by the two models

表5. 两种模型的楚河出水口状态模拟结果统计

根据表5,在这五种重现期情景下,对于楚河出水口的最大水深hmax和径流总量R,MIKE URBAN模型的结果与SWMM模型的结果的相对误差均在±20%以内,可以认为两种模型对最大水深hmax和径流总量R的模拟结果相差不大。同时,两种模型模拟的最大水深hmax均没有超过楚河的设计最大水深H0 = 2 m,楚河两岸的防洪安全能够保障。

根据《规划》 [12],研究区排水系统的雨水汇流流量采用市政推理公式法计算,排水管网的设计排水标准为1年一遇(即P = 1a),楚河出水口雨水汇流的设计洪峰流量Qd = 9.00 m3/s。由表5可知,在设计标准情景(P = 1a)下,MIKE URBAN模型模拟的楚河出水口洪峰流量Q MIKE = 8.93 m3/s,与Qd = 9.00 m3/s的相对误差为−0.78%;SWMM模型模拟的结果为Q SWMM = 7.21 m3/s,与Qd = 9.00 m3/s的相对误差为−19.89%。由此可见,在设计标准情景下,对于楚河出水口洪峰流量Q,两种模型的模拟结果与设计洪峰流量Qd的相对误差均在±20%以内,可以认为两种模型均能较好地模拟楚河出水口洪峰流量。

总体来看,两种模型对最大水深hmax和径流总量R的模拟结果相差不大,且均能较好地模拟楚河出水口洪峰流量Q。由此可以认为,MIKE URBAN模型的模拟结果具有较好的可靠性。

5. 结语

本文以武汉市一处典型城区——楚河汉街地区为研究区,基于MIKE URBAN模型构建了研究区的内涝分析模型。在缺乏实测水文资料的情况下,构建了五种设计暴雨情景,利用综合径流系数法对模型参数进行验证。在五种情景下,模型模拟的综合径流系数均在区域综合径流系数取值范围内,说明模型参数具有一定的可靠性。

应用所构建的模型,以经过参数验证的降雨径流模拟结果为边界条件,模拟出五种设计暴雨情景下的管网排水过程,并与SWMM模型的结果进行对比验证。在五种情景下,对于楚河出水口最大水深和径流总量,两种模型的模拟结果均相差不大。在设计标准情景下,两种模型模拟的楚河出水口洪峰流量与设计洪峰流量的相对误差均在±20%以内,可以认为两种模型均能较好地模拟楚河出水口洪峰流量。

综合以上两方面的模拟验证,可以认为基于MIKE URBAN模型构建的研究区城市雨洪模型具有较好的可靠性,可以应用于武汉市楚河汉街地区的城市内涝研究。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(41890822)。