1. 引言

随着我国人、车、路之间的矛盾趋于激化状态,生理心理发育不成熟的儿童逐渐成为了道路矛盾的中心。根据中国疾控中心的数据显示,道路交通伤害已成为中国儿童第二位伤害死因,2018年全国共发生涉及学龄阶段少年儿童的伤亡交通事故2万余起,其中每9~10名15岁以下儿童步行者发生道路交通伤害,就有1名死亡。为遏制道路事故对儿童伤害不断扩大的影响,交通安全教育设计者需要从“娱教”角度出发,结合劝导教育、沉浸教育和危险感知教育,帮助儿童构建成熟的交通安全认知体系。

2. 游戏本质引发的目标与冲突

教育游戏的本质是“教育的外在不独立和游戏的内在自由整合” [1],由此根据游戏性的不同属性和评估方法,可得到四层多维模型。该模型由底至顶共分四层,分别为底层的可用性层、第二层的游戏层、第三层的类型层和第四层的情感层。经实践表明,真正对儿童交通安全教育游戏设计产生影响的是游戏层和类型层 [2]。

2.1. 游戏层——“轻游戏”

本文游戏所面向的受众定位是学龄阶段的儿童学生,以交通安全教育为设计核心,因此,游戏的定位将是教育类轻游戏。轻游戏由于游戏色彩“轻”、应用时间和应用模式“轻”等特点,更适于引入教学中,作为类同于玩教具的学习辅助工具。轻游戏避免了重度游戏易沉迷的特点,但损失了部分游戏元素,对用户的吸引力降低。文章选取大富翁游戏为架构基础,就是希望通过大富翁的竞争机制和多变的玩法来补足吸引力。

为使心理学因素在游戏的引导中改变儿童行为和思维方式起到充分作用,游戏必须打动适龄儿童,为此可通过增加游戏玩法和元素的方式,劝导儿童沉浸式体验游戏。具体手段可参考STEAM游戏的里程碑成就机制、积分榜结算机制、隐藏彩蛋、服装系统等,此类方式可增强游戏的耐玩性和用户粘度。

2.2. 类型层——教育目标

文章设计的游戏所要达到的最终目标是帮助学龄期儿童构建成熟的交通安全认知体系,教育目标分类学将认知领域分为六个层次:识记、理解、应用、分析、综合、评价 [2]。本文游戏需承载这般多层次、多内容的教学目标来设计游戏,针对不同的教学认知层次和学习内容,也应设计适宜的玩法相匹配。

对于基础交通标志和规则等内容,即“识记”层次的学习内容,通过简单的问答、记忆就可实现。在游戏中通过低等级知识问答和“金币”奖励等游戏元素就可促成学习记忆。对于“理解、应用”层次的学习内容,将初步涉及儿童的思维习惯、行事动机、情感和世界观,这一层次的教学不能局限于简单问答,宜设计交通危险感知场景来模拟现实,在特定知识的应用和玩家判断中,引导儿童思考行为的因果逻辑,继而改变它们当前的思想态度。

对于“分析、综合、评价”这类更高的认知目标,则要求游戏打造自由度更高的情景来支持儿童的深入体验。因此需增加对交通危险感知场景的多角度展示,新的视角要全程调动儿童的感知、判断和行为,在培养儿童能力、情感、态度的同时,可以获得对儿童接受知识程度的评价。本文游戏将基于评分机制来展现儿童的接受程度,对于新的玩法将不断扩充。

3. 学龄期儿童特征分析

游戏设计需抓住对象需求点,对于教育游戏而言,就要分析儿童特征。学龄期儿童智力发展迅速,正处于可塑性最强的年龄阶段,儿童对符号性的思维超越了感官信息的一般联合和身体活动,在这一时期针对学龄期儿童的干预收效最为显著 [3]。

3.1. 儿童生理与心理特征分析

该阶段的儿童在感知觉方面存在天然弱势,经研究表明 [4]:儿童识别呈现在边缘视野信息的能力很弱,不能有效地对呈现在边缘视野的信息进行觉知和反应,这导致交通事故高发率多出现在儿童阶段;5~7岁儿童辨别危险过路点的能力很弱,并且他们只判断临近的车辆,而对其它如盲点、模糊障碍物和复杂的交通枢纽等危险情景都缺乏考虑;儿童对运动物体的声音认知能力差于成人,特别是年幼的5岁儿童对交通工具的声音判断最为困难。

该阶段的儿童具有四个明显的心理特征:1) 法制观念与交通安全意识淡薄;2) 容易冲动,交通行为比较盲目;3) 好奇心强,活泼好动,行为极具突然性;4) 交通行为大多具有群体性且时间比较集中。总结为儿童具有三种主观不良心理,即侥幸心理、自负心理、非理性从众心理。主观心理因素属于有意的不安全因素,可以通过教育手段对其进行干预矫正。

3.2. 儿童颜色喜好分析

视觉颜色在儿童的成长中起重要的引导作用,在教育游戏中,界面颜色需保障儿童处于舒缓平和的心理状态,并通过明度较高的颜色来增强儿童的积极性。经孟威妍 [5] 研究所示,红色、橙色、黄色、黄绿色、天蓝色、黑色、水粉色为大部分儿童所喜欢,对白色没有感知喜好,而对所喜欢的颜色更偏向于明度和纯度较高的色相。

Figure 1. Game accessories designed based on Nanjing city

图1. 基于南京市设计的游戏配件

为避免儿童的不安情绪,应减少低沉的冷色调使用,转而整体风格偏向暖色。游戏的配色设计遵照儿童喜爱颜色,选以红、黄、橙、蓝、绿等亮色作为主体风格。红色随儿童年龄的上升喜爱程度会下降,且红色会刺激神经系统,使儿童处于紧张状态;若红色饱和度过高、色块过大会使儿童产生焦虑情绪。因此在游戏中可以适度加入色彩鲜明的红黄色来调动儿童的兴奋情绪,但色相不宜过饱和,同时加入对比色来中和影响。如图1所示。

4. 游戏开发原则及理论

4.1. 遵循寓教于乐原则

教育游戏需要从儿童心理角度出发,为遵循“娱教”的内核,教育游戏不能强制儿童改变其行为,而是要发掘知识的娱乐属性 [6]。由斯坦福大学教授B. J. Fogg [7] 提出的劝导技术便是要求设计者需有目的性地改变用户的行为习惯和思维方式,劝导技术从心理学角度来看,就是设计一种“娱教”策略来使目标用户保持正面情绪,这种正面情绪可以拓宽人们的思想和行为的运作,从而达到影响用户态度、改变用户行为的目的。

从根本来说,就是增强教育游戏的情感化设计,要求儿童在行为层的动态过程中获得成就感和良好的体验经历,在反思层能够结合个人经历与文化背景来产生深度的情感共鸣 [8]。本文游戏设计需遵循儿童心中的情感概念原型和交互体验,包括游戏界面视觉设计、游戏情境日常化设计、正向知识接收可持续化设计、游戏内容丰富化设计、儿童认知便捷化设计等方面。

4.2. 基于沉浸理论的“挑战–技能”平衡关系

沉浸是一种个人将精力完全投注于某项事物上的感觉。当个人产生沉浸感时,他将过滤掉无关该事物的其他感知觉,只维持对明确事物的反馈接收,同时具有高度的兴奋感和成就感 [9]。Mihaly [10] 在研究中发现,只有少部分人能在完全不同的环境中都获得沉浸式体验,然而这部分人通常具有极高的游戏天赋。因此,本身更为强调教育的教育游戏想让大部分人都能体验到沉浸式游戏环境无疑是困难的,游戏需要为儿童创造适合其能力的环境,也就需要在准备阶段做足分析。

儿童在教育游戏中面临“技能”考验,其表现为运用固有知识对游戏中承载的学习内容及知识技能的内化,从而得到的问题解决能力。儿童在教育游戏中面对的“挑战”分为游戏操作挑战和学习活动挑战。不同儿童的操作技能水平不同,但都可以经过训练加以提升,因此,本文强调儿童在教育游戏中主要面对的学习活动挑战应随儿童的水平加以动态调控。

4.3. 危险感知理论

人通过知觉接收等过程加工处理外界信息后形成一种认知,并通过人的大脑对外界世界进行辨别并引导人的行为,该过程就是感知。交通危险感知能力就是在交通环境中,人及时辨识影响自身交通安全的各种外显和隐藏危险信息的重要能力 [11]。通过对儿童的心理和生理分析可知,导致儿童频繁受道路事故威胁的根源,就是儿童危险感知匮乏与不良心理的相互影响的结果。

儿童本身不具备较高的交通工具驾乘水平,因此该类群体受到的最多的致命威胁来自于成年驾驶群体。游戏的危险感知情景需以驾驶员立场与儿童立场为主要感知立场,对于不同类型的情景及其隐藏危险信息,可在儿童和驾驶员两种立场的感知基础上,利用鸟瞰视角、第一人称视角、第三人称视角来辨析具体的交通行为情景。在理论基础上,利用AI或3D引擎来制作2.5D与3D的危险行为感知场景 [12]。游戏需在“挑战”环节强调各类外显和隐藏的危险信息,通过指向性、扩大性的语言或标识来引导儿童关注难控、不可控、难以辨别、突然性的危险点,利用重复性、诱导式的游戏情景来提高儿童的危险预判意识和危险感知能力。

5. 设计应用

本文游戏基于玩家的体验视角,将依次从诱导层、挑战层、评价层展开游戏的设计开发。整体步骤为:以诱导性的触发物技术增强儿童游戏动机,提高思维的活跃度;通过“挑战–平衡”机制下的动态难度调节机制,保障儿童长期处于沉浸体验状态,提高对知识的接受程度和反思水平;以儿童的操作行为和调查反馈作为知识接受的量化指标,进而依据算法计算得到儿童的教学评分,设计者可凭此帮助儿童加强对知识薄弱点的专项学习。

5.1. 诱导层

经调查应用市场上教育游戏的宣发缺点得到启示,本文认为充分引导儿童的情感依靠将是教育游戏设计的首要问题。基于FOGG行为模型的理论,游戏的诱导设计宜通过加入充满情感化的触发物,来增强儿童的行为动机,加深儿童的情感投入。劝导技术作为游戏设计手段的根本理论,它主要体现于游戏的模拟情景和反馈机制中,虚拟角色在模拟的交通场景下受玩家思想的操控而展开行动。

模拟情景:基于劝导技术设计的模拟情景应以多种信息传播媒介的组合作为展示平台,展示内容应易于儿童感知理解,交通行为情景设计应贴合儿童的日常生活场景和出行场景以增强劝导亲和度。

反馈机制:为实现劝导技术对玩家的反馈作用,游戏将现实世界的运行规则以适龄化的表达形式展现,投射到游戏世界的规则中。儿童控制的虚拟角色在交通场景中的判断决策是基于儿童的思考所行动的,因此虚拟角色的不安全行动等价于儿童的错误决断。对于儿童的不安全行动,宜采用行为心理学矫正法中的代币疗法和行为强化法来实施反馈教育。

行为强化法是行为被紧随其出现的直接结果加强的过程,当一个行为被加强时,它就更有可能在将来再次出现。代币疗法是在一个接受指导治疗或受教育的环境中,增加被管制者过少出现的期望行为,并减少他们的不良行为。代币作为一种中介物,在行为改变的过程中,用一种不具备增强性质的物品为表征,让它与具有增强作用的行为相联结,在游戏中可以驾照或健康点数加以代替。

5.2. 挑战层

5.2.1. 困难度调控

王广新 [13] 在其研究中表示,动态难度游戏能让学生敏锐地感受到高水平的乐趣,其体验能帮助学生克服选择性逃避任务,因此动态调节技术(Dynamic Difficulty Adjustment,以下简称DDA)是最适合教育游戏的调控机制。

本文游戏思考在Paraskeva [14] 的“活动理论”系统下,搭建多人游戏圈,多玩家的同局竞赛更利于儿童的沉浸体验。设计者可通过引入小型服务器搭建互联网交互社区,通过玩家之间的互动竞争模式来加强儿童的游戏体验感,继而促进儿童对教育内容的接受程度。

本文拟基于DDA调节机制,通过记录儿童每次任务挑战情况作为困难度分析数据,记录内容包括情景任务的解决用时、情景任务的难度水平、任务解决的合理分值三类因素,以sigmoid函数作分析算法 [15],可得到儿童的“技能”水平,在儿童下一次触发情景任务时从题库中调取难度匹配该儿童水平的挑战。

5.2.2. 困难度分级

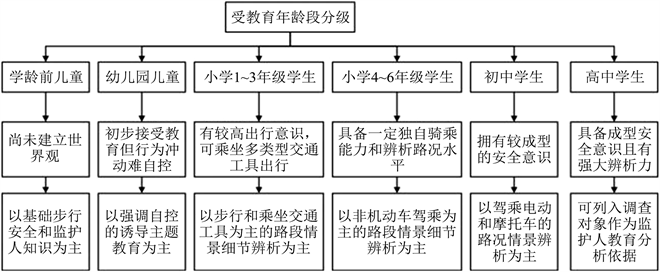

为补充对不同儿童个体的相对难度临界线,通过大数据搜集,采集关于儿童交通安全知识掌握度的多方调研数据 [16],通过对数据总体进行分类与显著分析,得到以受教育程度为区分界线的不同年龄段儿童交通安全认知度。本文为不同年龄段的儿童与青少年提供对应年龄段的普遍难度分级,后续可通过大数据搜集、校园跟拍记录和监护人来信反馈作为补充各类分级的题库内容的手段。困难度设计具体流程参考图2。

对不同年龄段、不同受教育程度的儿童进行调查分析后得到,团队根据先期固有印象为不同年龄段设置相应的诱导性问题,经过一定基数的儿童、青少年与家长反馈后,发现当前儿童对于基本道路知识已有较充分的认识。为此,对不同年龄段的儿童和青少年开展教育宜有调查侧重,通过对玩家的意识薄弱点进行专项式挑战教育,才能有效提高玩家对不同难度情景的分析评判能力。根据玩家的受教育年龄段划分,其意识水平如图3所示。

Figure 3. Classification of educational age groups

图3. 受教育年龄段分级

5.3. 评价层

5.3.1. 成就评分

为补足儿童的满足感和参与感,游戏可通过评分机制对其打分,当累计积分达到一定目标后发放奖励。对玩家的积分评价采用Elo Rating System算法实现,该算法是一个衡量各类对弈活动水平的评价方法,是当今对弈水平评估的公认的权威方法,且被广泛用于竞技体育和网络游戏的对局评分中。

根据游戏最终排位设置第一、二、三、四名依次为玩家A、B、C、D。

EA为玩家A的胜率期望值,EB为玩家B的胜率期望值(

);RA为玩家A当前积分,RB为玩家B当前积分;K为常量系数,取K = 32;

为当前玩家A对玩家B胜负关系的积分;SAB、SBA为两玩家间的实际结果胜负分,胜 = 1,平 = 0.5,负 = 0;

为玩家A与其他玩家确认胜负关系后的综合最终所得积分。

此后依次计算个玩家的最终所得积分,最终积分将保留至下一次游戏中。

5.3.2. 教学评分

除成就积分外,基于游戏的教育性质,还需设置教学得分指标。对玩家本局游戏的教学得分的评价采用多目标综合评价方法,该方法将玩家在游戏中遭遇的问题、采取的行为等不同目标的指标定量化,使性质不同的多指标转化为一个综合单指标。游戏中的各项指标采取十级分制评分法,根据各个指标在综合评价中的重要程度给予权重值,依据各项指标重要程度和得分差异情况选择综合单指标评分值的计算方法,最后根据综合单指标分值确定玩家本局教学得分。各指标包括:解答平均用时、问题处理得分、最终难度等级、自我认知度、游戏体验感。各指标权重分配可由设计者依据具体情况定夺,表1给出参考例子。

因各项指标重要程度较大而得分差异程度不大,故选以加法计算综合评分值:

式中:fi为第i项指标得分;ωi为第i项指标的权重值;n为评价指标总数。

6. 结语

本文从目标、原理、内容、观感、体验多层面逐步分析,将劝导技术、危险感知技术和沉浸理论组合得到一套交通安全教育理念,并针对目前应用市场上缺少的交通安全教育游戏类型提出了新的设计思路。

基金项目

本文系2021年江苏省大学生创新创业训练计划项目“基于社交图版游戏的学龄儿童交通安全教育系统设计”(编号:32131101)的研究成果。

NOTES

*通讯作者。