1. 引言

在中国,德语的超音位特征在教材中的地位没有给予足够的重视。Li [1] 曾调查过中国国内十本较流行的德语教材,发现在其中的八本中,给予德语超音位特征的关注相对于非超音位特征的关注明显少。而其中的属于超音位特征的语调教学在德语语音教学中的比重相比于每个音素的发音教学一般都占不大的一部分。如在中国大学流行的德语教材《当代大学德语》 [2] 中,在前六节预备课中的语音教学中的共26个部分中,仅有5个部分是关于语调教学的,而整套教材后续不再有关于语调的部分。然而,从难度和重要性上来讲,掌握语调的难度未必比掌握每个音素的发音更容易,在《欧洲语言共同参考框架》5.2.1.4章 [3] 对音系能力(phongolische Kompetenz)中对语调的要求被设置在B2和C1的中高等级中足以说明其难度。

语调之所以重要,是因为语调与音位一样,也对语意(包括信息、情感、态度倾向等)的表达起到作用,有时甚至细微的差别就起到决定性的作用。比如同是降调,调核前的区域若稍有不同,句子类型就会呈现出两种不同的结果:陈述句和无句法和词汇标记的一般疑问句 [4]。缺乏足够的语调训练还会导致德语学习者难识别出比如德语中的责备口吻的问句(reproachful questions) [5],造成交流障碍。如果在日常会话中经常出现类似早峰曲拱(Frühe-Gipfel-Konturen:)中的H + L*,正如在中国国内诸多德语教材上所教的那样:陈述句为降调,则会给人一种宿命的印象 [6] [7]。

本文自建音频语料库,分析德国电视二台一访谈节目的部分音频的陈述句句末语调,目的在于试图指明国内诸多德语教材中“陈述句句末为降调”是一种一刀切并且容易误导学生的规则,并给出硬证据以回答“德语陈述句在多大程度上不是降调的问题”,强调非降调在陈述句末的地位,再次印证德语中降调与句子类型没有必然的对应关系的结论。

2. 理论基础

德语语调的基础研究在中国国内目前为零起点的状态,尚未开始。在中国知网上搜索“德语语调”仅能检索出两篇相关的非基础研究。其中涉及到中德两种语言的超音段特征的对比研究 [8] 和总结中国德语学习者在发音上的错误 [9],可见德语语调问题在中国德语界没有得到足够的重视。这很可能就是中国国内的诸多德语教材中的语音部分中的语调部分显得过于简陋、不合时宜、远远落后于国外对德语语调的研究现状的原因之一。而这则会导致误导德语学习者的情况。

在国外,尤其是在德语国家的德语语调研究中早有关于德语陈述句句末语调的论述。其中直接关系到句子类型与语调关系的比如:

1、“句号前的肯定(bejahende)表述的语调是从中等音高下行纯四度。问句则是从中音开始上行一个大五度” [10]。

2、“预示话没有说完的表述(Weiterweisende Aussprüche)”并不降到最低点(Lösungstiefe),而是悬着(Schwebehaltung)或者略微升高 [6]。

3、降–升曲拱和降曲拱的区别就在于后面的升,意味着话没有说完。降–升曲拱在陈述句中,在对话最后或者更大的话题结束时,更不可接受 [11]。

论断1个看似揭示了语调与句子类型存在对应的关系,但却与论断2产生一定的内在矛盾:“预示话没有说完的表述”也可以肯定的,也不能排除有“预示话没有说完的表述”之后就是句号的可能性,但按照von Essen的观点,这种句子不是降调。这与Helmholtz的观点相左。从另一个角度考虑,一段会话中的句号的位置可能并不是唯一的,所以根据论断1也不能确定究竟哪里该是降调,哪里该是升调。而国内的诸多德语教材关于语调的教学部分更符合论断1的论述,可见我们的德语语调理论以及相关教学仍然停留在十九世纪中后期的水平。论断2产生的背景是在语音分析软件出现前,她明确表示研究中放弃降测出语调的基频值视觉化的做法 [12],但只凭借耳朵的听觉具有一定的主观性,毕竟不是所有人都对音高的升降和升降的音程具有同样的感知。本文为语调研究提供“硬证据”的做法可以帮助研究避免主观性的缺陷,而且也可以降低语调研究仅仅局限在母语者学术圈的趋势。2016年的杜登语法中论断3与论断2更为接近:陈述句句末是存在升调。较新的实证研究也表明,说话者在自发话语中经常用先低后高的语调表示继续(continuity),而这与朗读时用常用的低界音不同 [13];在很多语言中,包括德语,缺乏基频运动走向和特定句子形态(sentence modality)的一对一映射的情况很常见 [6]。这也与国内诸多德语教材上的规则不符。如果陈述句句末的非降调的重要程度或出现频率微不足道的话,德语教材上的关于陈述句句末的语调规则还不至于遭致过于严重的指责。但问题是,德语陈述句句末的非降调究竟有多重要以及出现频率到底如何,目前没有研究加以说明。如果德语陈述句句末非降调的现象并非是个罕见的现象,那这应该足以得到德语教材编撰者的重视。

为了完成本文的研究,必须先解决两个前提性的问题:1、德语中的降调的严格定义或者参照是什么?多降才算降?即,是否有除靠听觉外,即使是对音调不敏感的非母语者也能用以判定是否是降调的参照?

3. 如何决定句号的位置?

3.1. 德语中降调的参考

遗憾的是,笔者并未发现可供对音调不敏感的非母语者并且不依赖听觉的语调标准。唯一发现可能被用于生成这种语调参照的是德语国家的较为成型的德语语调标注模型。比如GToBI,DIMA,ToGI,KIM等 [14]。本文中的研究将在GToBI的基础上,依靠语音分析程序Praat,下载GToBI官方网站中涉及到句末为降调的句子的音频,得出本研究中所依靠的降调参照。

GToBI (German Tones and Break Indices)是基于自主分段–节律理论(Autosegmental-Metrische (AM) Phonologie)为标准德语发展出的一套德语语调标注系统13。本研究将找出GToBI中以“H + L-%”和“L-%”结尾的句子,结合“语调格局”理论及其方法 [15] 测出它们从调核最高位置(如果调核临近句末的话)的基频(F0)到语调短语界音(Intonationsphrasengrenzton)结束时的基频值,继而算出此段的起伏度值,作为本论文所应用的降调参考。如果例句中的调核之后仍有较明显的语调升降变化,则起点从最后的起伏变化的折点开始算起,因为语调升降的印象是句末最后的可被感知(包括听觉上和频谱图的视觉上)的升降决定的。也就是句末最后一个音步左右的语调转折情况。本研究采用左重双拍音节步的基本音步划分方式 [16]。比如:如果回答“Wer hat den Hund gefüttert?”,则回答是“Anna hat den Hund gefüttert.”被强调的调核是Anna,并且到句末的语调语图一直是下倾的,则基频值则从“An”开始测;如果回答是一个带有惊讶、难以置信的无任何词汇和句法标记的问句,从句首到“ge”一直下倾,之后到句末呈上升趋势,则基频值则从“ge”开始测,“ge”即最后一个音步左临的第一个开始语调转折的位置,即使这个难以置信的问句中的“Anna”仍然是调核。Grice和Baumann在“Intonation der Lautsprache: TonaleAnalyse”一文中认为,分析语调的三个要素是音高、长度、强度。 [17],因为强度在对强调的感知层面是次要因素 [18],所以在测量降调参照时不测量句末最后的转折到句末的强度。至于长度也不是本文中降调参考中的必要要素,因为本文中测量降调参考的目的仅仅是为了判断音频语料库中的句末有多少是符合标准的“降调幅度”的。用“语调格局”的术语来讲就是,判断音频语料库中句末降调的起伏度与GToBI中的标准降调起伏度是否一致。不排除今后的语调标准的研究中需要更细致严格的参数标准。需要说明的是,这样测出来的降调起伏度不是降调的绝对标准。因为在德语语调中,一个高音该有多高,一个低音该有多低,没有绝对的值。音的高低取决于比如“承载音的语调单位被强调的突出程度” [11]。因此如此测出的降调起伏度只能作为“非极端”、情绪较平和稳定、不带剧烈情感时的一般降调的参考。

本文所用的“语调格局”起伏度的公式为:

其中Gi代表词调域上线半音值,Gj代表词调域下线半音值;Smax代表句调域上线半音值,Smin代表句调域下线半音值;Ki代表词调域上线百分比,Kj代表词调域下线百分比。Kr就是词调域百分比数值 [19]。降调为正值,升调为负值。

GToBI中可以用来测到降调界音标准的句子有不只一句:

1) Das war die Melanie. (H+!H* L-%)

2) Er will die Rose. (H+L* L-%)

3) Es war angenehm. (L*+H L-%)

4) Nicht warm genug. (H* L-%)

5) Nein. Sie wollen bei Frau Müller leihen. (L+H* L-%)

粗体部分是被测的完整的降调部分。

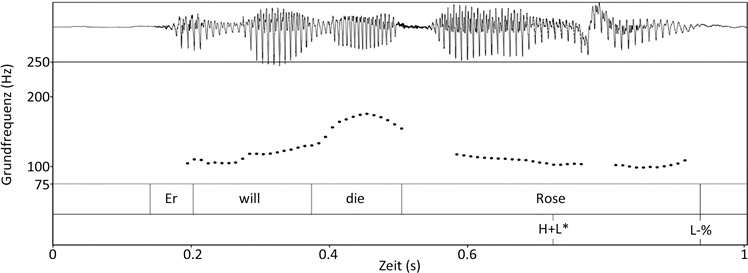

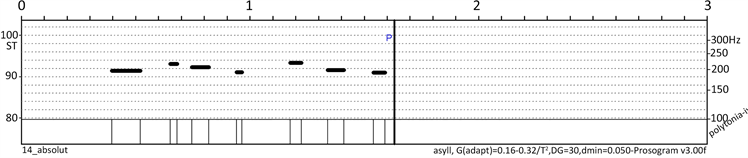

以第二句为例:Er will die Rose (见图1)。

完整降调的上线是从“die”中不包含辅音“d”的“ie”开始测,即从频谱图中元音震动规则处开始。下线是从“Rose”中的“se”元音结束时测,即从频谱图中能量开始显著减小和振幅开始显著出现不规则时测。

测出的这五个句子降调的标准一致:起伏度皆为100。

3.2. 句号的位置

因为本文的目的是要探究句末的语调问题,那到底哪里才算一句话的问题必须首先解决,即句号的位置问题。

(http://www.gtobi.uni-koeln.de/gm_nk_lhstern_lprozent.html (2021.04.03) [20] )

(http://www.gtobi.uni-koeln.de/gm_nk_lhstern_lprozent.html (2021.04.03) [20] )

Figure 1. Spectrogram of “Er will die Rose.”

图1. “Er will die Rose.”的语调语图

通常意义上的句子,指的是一个成分完整的陈述、问题,命令等。中国的外语课堂中,外语教师经常用这种句子讲解语法。如果以这个定义划分音频语料库的句子,则可能出现此类情况:Es ist im Winter kalt. Ich ziehe mich warm an. Aber Thomas zieht sich wenig an. Er hat keine Klamotten für den Winter gekauft.其中的所有句子都是成分完整的句子,并且句字之间有语义上的联系。但现实际上不太可能出现这种多个短句之间都用句号隔开的现象。即使这种划分句子的方式在语法上没有问题,这样布置句号的方式也会被母语者评论为“死板”、“生硬”甚至“冷血”。为了确定句号的位置,有必要探究句子的定义。杜登中关于本研究相关的句子的定义为:一般来讲由多个词构成,完整的(in sichgeschlossene)的表示陈述、问题或者命令的语言单位 [11]。但只凭这个定义,也不能清晰明确地断定哪里该设置一个句号,因为根据“in sich geschlossen”放置句号的方法在很多情况下并不唯一。这似乎不存在绝对的定论,而有个人主观观点的意味。如,前文关于“冬天”的几个例句的能被接受的加标点的方式也不只一种。由此看来,从考察句子的定义的角度并不容易判定在此研究中句号的相对的合理位置。那从标点符号的应用规则方面是否存在解决此问题的帮助呢?

Duden中关于句号的用法的论述也不是很多:不完整的句子或者独立的单词如果可以表示完整的意思的话,用句号。如:Ich brauche einen Job. Und eine bezahlbare Wohnung. [21] 这是可以接受的两个句子。但在音频转换文字时,只有在可以明显区分这两个句子之间是否有较大的时间空隙才有意义。否则只看书面的德语句子的话,把第一个句号去掉也可以是一个完整的句子。所以,音频中的时间间隔是在转换成文字的过程中必须考虑的要素。

本研究汇总涉及到的标点有逗号和句号。正如上文所示,有些句号出现之处用逗号取而代之通常也可以被接受。为了使研究结果更为保守,在此本研究自建语料库中应该尽可能减少句号的数量,也就是尽可能地把两种标点都可以的位置规定为逗号,这样能尽可能地保证是句号确实是在一个不能再被扩展的句子的末尾。这样研究出的结果是最保守的。下面从逗号和句号的使用规则具体确定本语料库所使用句号的原则。

原则上,列举时“und”前不使用逗号 [19],但如果本语料库中“und”连接同等级的句子时 [19] 也即遇到以下几种情况时,则不按句号处理,按逗号处理:

1、“und”出现在插入的从句之后,und前使用逗号。例:Wir essen zuerst im Restarant, das mir deine Mama empfohlen hat, und dann gehen wir ins Kino。

2、“und”出现在插入的带zu不定式词组之后,设置为逗号。例:Ich mag es, zu Hause zu bleiben, und ich bleibe heute zu Hause。

3、“und”前如果出现插入的同位语,也不按句号处理,即使同位语前已经出现了一个成分完整的“句子”。例:Ich gehe nicht mit meiner Freundin ins Kinso, sondern mit Katja, meiner Kollegin, und wir gehen natürlich früh zurück nach Hause。

4、当两个独立的句子连在一起的时候,可以在“und”前放置逗号,但不必须。这种情况在本研究的语料库中全部使用逗号,不使用句号。例:ich bleibe hier, und du musst gehen.例句属于把两个短句用“und”连接起来,为了使研究结果更保守,即使是两个有承接关系、因果关系、转折关系等的更长的句子,“und”前也不按句号处理,而按逗号处理。

在这里还需要指出的是,即使没有“und”,两个独立的句子之间也可以用逗号连接,也可以用句号连接。例如:Die Sonne versank hinter dem Horizont, die Schatten der Nacht senkten sich über das Land.此句中用句号代替逗号也可,但本语料库中为了使结果更保守,这种情况使用逗号连接。杜登中还规定,诸如“dann”,“denn”,“daher”,“deswegen”等连词、副词前即使出现一个成分完整的句子,也用逗号跟前面的句子隔开 [19]。本研究将音频中的德语句子转换成文字时遵循这些规则。

4. 实践研究

4.1. 研究对象

本研究的主题是验证德语陈述句句末的语调到底是怎样的,以为提高德语教材中德语陈述句语调规则的准确度提供实践证据。基于前文关于德语句末语调的文献梳理,德语句末语调更灵活的现象往往出现在自然话语中。本文的研究目的不是句末语调与特定种类的话语的关系或特点,本文的论点在于,只要存在某类话语的语调现象不能用当下中国当下流行的德语教材的语调规则概括和描述并且此语调现象不是个别现象的话,当下德语教材中的语调规则就有必要进行更新,以免对学习者造成误导。访谈节目属于自然话语范畴,所以本研究将以德国电视二台2020年7月18日就已经置于ZDF-Mediathek的访谈节目《Trump, Corona und die Weltwirtschaft: wie hart trifftes Deutschland?》 [22] 的3分37秒至10分36秒为语料库,即数据来源。之所以选择访谈节目,是因为访谈节目具有以下特征,适合作为本研究的预料来源:1、没有强烈的情感,语调起伏中庸,与在戏剧和歌剧中的陈述性语句、在诗歌朗诵时的陈述性语调就与父母给幼儿讲故事的语调不同,可以代表一般的讲话状态。2、有多个讲话人。这可以使研究结果不至于仅仅局限在个人上,结果更具普遍性。3、讲话人讲得都是标准德语。杜绝了方言的干扰。4、没有背景噪音干扰。方便数据分析。5、是无准备的即兴对话形式,不是阅读,也不是根据写好的稿子的演讲,并且句子不是孤立的句子,而是连贯的、连续的句子。访谈的主题是主持人与几位嘉宾探讨美国总统特朗普、新冠疫情和世界经济对德国的影响。主持人是Maybrit Illner,德国记者、电视主持人、作家。几位嘉宾包括一位金融专家兼公司顾问Sandra Navidi、一位病毒学家Hendrik Streeck,联邦经济部长Peter Altmaier等共6位嘉宾。访谈的主题是关于政治、经济等,无各种强烈情感的,相对客观。嘉宾和们和主持人的讨论总体风格比较冷静、平和,并没有激烈的言辞、发表感慨或抨击恐吓某人等情形。嘉宾们陈述事实和发表对事实的看法,语言的感情色彩中规中矩,比较适合一般性的陈述句语调的研究。主持人和嘉宾所操语言都是标准德语,不存在方言。算主持人共7人,其中德国马歇尔基金会的主席Sudha David-Wilp,是美国人,也讲德语,带一些美国口音。最显著的是德语的小舌音r被发音成英语的r,但这跟语调无关。7分钟音频转换成文字后共计803个德语单词。根据前文的句号规则,可用句共66句。

4.2. 研究方法

访谈节目《Trump, Corona und die Weltwirtschaft: wie hart trifft es Deutschland?》的原文件是视频格式,需要转换成音频格式,以便后续分析。研究者首先利用程序“快剪辑”把原长近一个小时的视频从3分37秒至10分36秒截取成一个7分钟的更小的视频,再利用小软件“Free M4a to Mp3 converter 8.4”把这个视频转换成可以用语音分析软件Praat分析的wav音频格式,其频率为44,100 Hz,双声道,比特率为128。然后再把这个相对较短的音频文件中所有人物所说的话转换成文字,誊写在一个Word文档中。在音频转文字的过程中,研究者会参考原网页视频中所带的德语字幕。但字幕与人物实际上所说的话不是100%一致,比如有些情况下人物会在“句首”加一个“und”,但字幕没有“und”;有时字幕会把人物所说的从句改写成一个成分完整的主句;有时字幕会把人物的语气词比如结巴、犹豫等时发出的声音省略。研究者在字幕的基础上根据人物实际上所说的话把Word文档中的语料全部补充完整,即补充了所有的“und”;人物所说的句子无论完整与否,都按实际所说的编写语料。完整的语料中还包括若干疑问句,由于疑问句的语调不在本研究范围之内,所以在后续分析语调时并未加以考虑。原视频中还存在句子说到了一半就终止或者被其他人物抢断的情况,这种不完整的句子未列入后续分析的句子当中,因为它们意思不完整。再根据前文的句号规则把这个7分钟的视频以句号为单位切分成句子,可用句子共66句。

研究者再用语音分析软件Praat [23] 对这66个句子句末的语调情况跟前文所测出的降调参照进行对比。方法如下:选取句末降调范围的原则与前文测降调参照的原则一致,即:测出句末调核最高点到句局的末界音结束的F0差或句末前语调开始转折的拐点到句末界音结束的F0差,再将这个基频差按照“语调格起

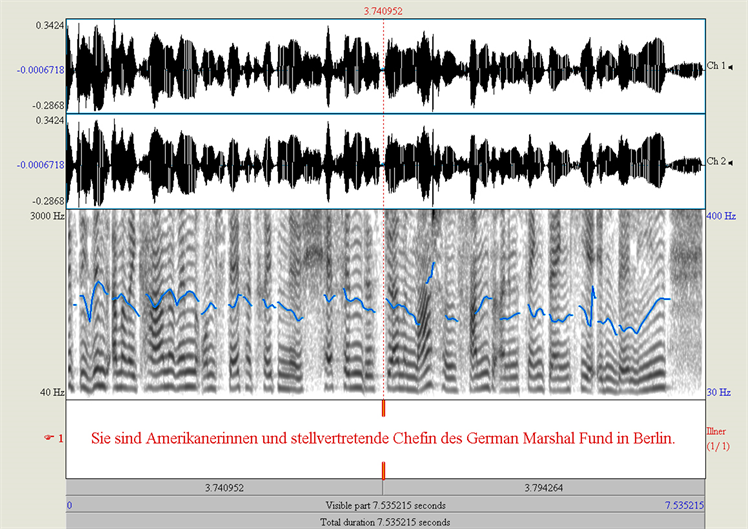

Figure 2. Spectrogram of “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefin des German Marshal Fund in Berlin.”

图2. “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefindes German Marshal Fund in Berlin.”的语调语图

伏度公式转换成降调起伏度的百分比值。所有的基频值都用Auto-correlation,Narrowband Spectralgram (spectral slice),Glottal pulses,Cepstral analysis四种方法互相验证过,误差在(−3,+3)之内,以保证数据精确度。

举一例加以说明:

图2为陈述句:“Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefindes German Marshal Fund in Berlin.”的语调频谱图。从图中可以看出,从“Berlin”开始,“Ber”几乎将到了全句的最低点,然后“lin”一直升到句末。这反应了这句话的句末语调的趋势。所以从“er”(不测辅音B)开始测基频值Gi,“lin”末尾的基频值Gj. Smax为“Marshal”中的“ar”,Smin为“Berlin”中的“er”。根据基频值转换成半音值的公式:12*log2[测得F0值(Hz)/参考F0值(Hz)] [24] (其中男生参考基频值设为55,女生参考基频值设为64。)和前文计算起伏度的公式,得出Kr = −59。

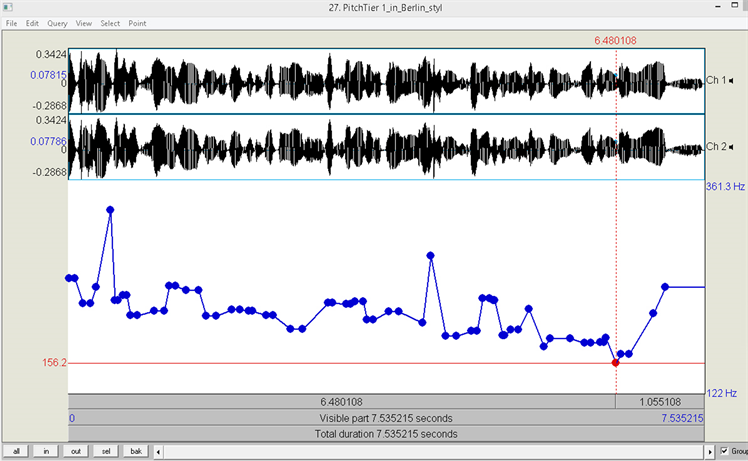

因为访谈节目中的句子绝大多数都是比较长的句子,其复杂程度远远超出GtoBI模型中的句子,这给使用Praat测F0的过程增加了不少困难。比如,不是从每个Praat上得到的语调中都可以清晰无误地确认出哪部分蓝线才是应该被认为是对交际和感知重要的音,以至于对测点的确定造成困难;当很多小锯齿状出现的时候,为拐点的确定造成了困难;原始的Praat语图中的奇异值很多,而筛选出奇异值的工作基于研究者的经验,等。这都为测量复杂句子的基频值带来了不确定性。所以笔者采用Praat的一个脚本Polytonia [25],帮助研究降低这些不确定性。此脚本可以对语调进行自动标注,而且产生程式化(stilization)后的音高文件,为研究者大大减少了奇异值,而且折点的基频也十分明晰。本研究以Polytonia在句末附近的标注为参考进行选择拐点。下面仍以图2中的句子为例进行说明:

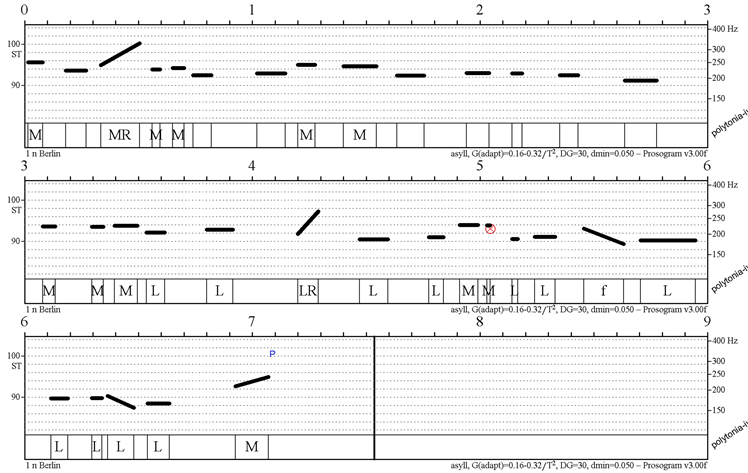

由此图可见(见图3),“Berlin”句句末标注为L-M,趋势为上升,必然不是降调。

Figure 3. Polytonia: Intonation marking of “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefin des German Marshal Fund in Berlin. ”

图3. “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefin des German Marshal Fund in Berlin.”的Polytonia语调标注图

Figure 4. Polytonia-Stylization of “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefin des German Marshal Fund in Berlin.”

图4. “Sie sind Amerikanerinnen und stellvertretende Chefin des German Marshal Fund in Berlin.”的Polytonia语调程式化图

从此图(见图4)中可以一目了然地得知句末重要的拐点在何处以及各个重要点的基频值,当然之前还需要根据原音频、Polytonia语调标注图删除剩下的少数奇异值。本研究中的所有访谈中的句子全部以上述方式测出相关点的基频值,再将其基频值带入语调格局的相关公式,最后求出句末语调的升降百分比。

4.3. 统计数据结果

这样统计出的结果是(见表1):其中起伏度完全为100的句子,即完全符合GToBI中降调模型的句子只有:7句。相对比较接近GToBI模型的,即起伏度从70~99的句子有4句,占6.06%。平上去平稳的,是平调或者极其接近平调的,即起伏度从0~10 (笔者也测过了GToBI中平调的起伏度,其范围为0~10)的句子有9个,占13.64%。起伏度小于0的有28个,占42%。绝对难以称得上是降调的句子总共有:9 + 28 = 37,占56%。以上为最终数据。在得到最后数据前,有初始数据:起伏度为100的句子有8个;起伏度在0到10之间的有8句。也就是有一句算出来是标准降调被移到了平调或者极其接近平调的部分。从初始数据到最终数据的变化可以引发出很有意思的问题。将在下文解释。

5. 统计结果讨论

从数据统计结果来看,可以得到以下结论:

1、根本谈不上是降调的陈述句几占到超过一半。这个数据足以说明,句子形态和语调没有必然的一对一的对应关系。

2、完全标准的降调只占到很少的一部分,十分之一。加上接近“标准”的句子也只占到不到20%。

3、“不标准”的降调占到“降调陈述句的”62%。也就是说,在一个句子范围内,绝大多数陈述句句末语调远远谈不上(从句子最高点)降到句子最低点。

这种结果与国内德语教材上的规则明显不一致。问题是如何导致这样的结果呢?这个结果是否就是最后的结果呢?为何标准的降调在一般会话中只有10%呢?最后的结果是什么理论上最起码取决于一下5个问题:

1、降调的参考标准是否就是这样固定了?降调的标准是否有其他可能?Grice和Baumann认为L-% (句末低音界音,Intonationsphrasengrenzton)一般比L-(句中短语低音界音,Intermediärphrasengrenzton)低,都会降到所谓的“句末低音(Final Lowering或者Lösungstiefe)”,但是不做句末低音界音不同低的程度的更进一步的区分 [7]。“不做进一步区分”的意思是,即使起伏度没有降调最低点,也可能被认为是L-%。但界限在哪里?平调(flacheTöne或者gleichbleibende Töne)的曲拱也未必是一条绝对的直线,也会稍微向下倾斜,这种向下的倾斜如何与降调的向下倾斜区分?GoToBI中还存在一种曲拱叫“呼唤式曲拱(Rufkontur)”,如图5:

(http://www.gtobi.uni-koeln.de/gm_nk_lhstern_downstephprozent.html (2021.04.04)) [26]

(http://www.gtobi.uni-koeln.de/gm_nk_lhstern_downstephprozent.html (2021.04.04)) [26]

Figure 5. Rufkontur

图5. Rufkontur呼唤式曲拱

这种曲拱(见图5)如何与诸多“不标准”的降调区分?可见GToBI中的降调与其他某些语调的曲拱的界限还不是很明确。如果不同起伏度的降调表现出的功能不同,即使都在句末,那也就有必要区分不同种类的降调。这可能需要今后语调研究中通过感知实验来加以确认。所以,如果降调的标准更宽泛或者区分不同程度的降调的话,那本研究符合参照的降调会提升到接近50%。

2、“语调格局”的语调量化方法是否万无一失?“语调格局”中量化起伏度的公式是:

(1)

(2)

(3)

本研究中公式(1)的含义是,降调起始点音的F0半音值占句子总音域的比例;公式(2)的含义是降调终点音的F0半音值占句子总音域的比例。二者之差便是降调总音域占句子总音域的比例。问题是,计算降调的起伏度是局限在一个句子之内的,也就是说,这样算也就默认一个句子的起伏度的上限和下线是由这个句子规定的。但实际上,同一个绝对的起伏度,即绝对音域,在不同的句子中很可能会呈现出不同的起伏度,因为不同的句子的音域不同。比如,一句话整个句子的总音域,即Smax-Smin,的值很小,也就是句子整体上听上去很平稳,没有很多和强烈的起伏,这样如果句末稍微降一点,算出来的值就会很大。例如下图(见图6和图7):

Figure 6. Spectrogram of “Ja, kann man absolut.”

图6. “Ja, kann man absolut.”的语调语图

Figure 7. Polytonia: intonation marking of “Ja, kann man absolut.”

图7. “Ja, kann man absolut.”的Polytonia语图

这是金融专家Navidi回答主持人Illner的问题“造成的这些所有痛苦都可以从特朗普身上追究责任吗?”的答复:Ja. Kann man absolut.整个句子上线为220.4 Hz,在“absolut”的“a”上;下线在句末,为198 Hz。在听觉上和视觉上几乎是平的。但整个降调的音域就是整个句子的音域,算出的结果就是100%。但这个100%明显跟其他起伏比较显著的句子的100%听上去不是同一个语调。所以在逻辑上已经可以说明“语调格局”中的起伏度的计算方法不能区分不同的语调,尤其是有起伏度不大的句子作为对比的时候——算出的平调和降调的数据结果都是100%。它的量化范围仅仅局限在一个句子之内,夸句进行起伏度量化时会遇到“一个句子的起伏度可能无法与另一个句子的相同起伏对进行对比”困难。所以“语调格局”计算起伏度的方法也不适合语言之间语调的对比,比如计算萨克森方言陈述句的起伏度中出现的较大的起伏度在巴伐利亚方言中很可能就是很小的起伏度,因为如Zimmermann所言:“萨克森方言中的基本语调缺乏张力,陈述句平均音域为一个三度音程” [27],而巴伐利亚方言的起伏多得多,而且幅度大得多。“语调格局”中计算起伏度的问题具体表述为:起伏不大的句子的语调的计算结果会看上去起伏很大。言外之意就意味着,本研究中起伏度百分比值呈现较大的句子可能听上去并不像数字描述的那么起伏。这就更加减少了陈述句句末降调起伏度为100%的句子的个数。经过核查,把原本算出的8个句末起伏度为100%的陈述句降为7个,百分比在0~10的句子的数量由8变为9。如果要改善“语调格局”中计算起伏度公式的不足的话,应该比如把前两个公式的分母换成一个语言中通常的音域,也就是一个音域常数,这样就可以更加精准地比较每句话的起伏度,用同样的思路也可以进行不同语种之间的语调对比。

3、降调句子中有超过一半的句子与GToBI中的参考值相差颇多。导致这种结果的可能原因短句与长句的句末语调可能是不同的。在说短句时,从句子最高点到降到句子最低点的时间短,调核很接近句末,不必把气息随时间拉的得那么长,同时保证中间没有过多其他起伏。比较容易。而说长句时,从句中最高点到句末的过程中出现转折的概率会增加很多,所以导致与参照标准存在较大差距的概率增加。事实上,在本研究中,笔者发现,短句的句末界音起伏度百分比接近100或−100的概率确实更大。

4、另外,长句句末的语调给人的听觉印象是否与整个句子的最高点和最低点有关,即,长句句末语调是否能由“语调格局”中的起伏度公式来描述也成了问题。因为句末语调的听觉印象可能与句子音域的上线和下线无关,而更与比如上线出现的位置有关。如果一个长句的音域上限出现的时间较早,到句末时听者可能已经对较早的句子音域上限印象不深,反而印象更深的句末语调转折时的音域的上下线。如果是这样,且仍用那“语调格局”中起伏度的公式量化语调的话,公式中的分母应该改为句末语调转折时的上线和下线的之差,这样算出来的数据要么是很接近100或接近−100。这样就基本符合GToBI中的参考数据。另外一个可以在某种程度上解释出现大量“不标准”的降调的原因是语调下倾现象(declination).若句子上线出现得较早,且整个句子程下倾趋势,句子后续再出现若干转折,算出的白百分比自然大概率不会是100。亦或进行完全方向相反的思考,这与前文关于降调定义的问题有关:承认标准的降调不仅仅是百分比为100的句子,而将这个百分比的范围扩大。这逐渐过渡到了一种类似Cangemi和Grice在那不勒斯意大利语中发现的“微分变异性”(differential variability)的现象 [28]。当然在“语调格局”框架下,具体百分比为多少才能被感知为降调,还需进一步研究。同时这也引出了GToBI语调模型的用法问题。

5、本研究语料库中的句子皆为现实中的句子,并非录音棚或者实验室中的句子。GToBI中的句子为无噪音录音棚中录制的句子。GToBI的句子都不长,录音者不至于花精力特意背这些句子,也可以做到自然地讲出这些句子。但这些句子毕竟不是真实对话中说出的。所以录音环境对本研究中最后数据与GToBI模型中的参考值的误差占了多大权重,也有待更深入的研究。现实会话中的德语语调和非会话中的德语语调可能有一定的区别,即使两种情况中都不存在明显的情绪表达。

6. 结论

本研究通过自建音频语料库,对德国电视二台的访谈节目“Trump, Corona und die Weltwirtschaft-wie hart trifftes Deutschland?”的七分钟音频中陈述句句末语调进行量化分析,得出结论:德语陈述句句末的语调有56.06%的句子不是降调。这个数据说明,德语的语调不直接取决于句子的形态,句子形态跟语调不存在完全的对应关系。句子的语调可能更取决于句子的功能,表述句子的场合(诗歌朗诵、连续地在对话中即兴表达观点、阅读、背诵等),所以研究语调完全按照句子形态的分类研究的做法有待考量,这与《英语语调实验分析与探索——基于语调格局的立场》 [29] 中的做法不同。

本研究引出的问题也颇有价值,为今后的语调研究提供了一定的方向:1、德语的降调是否有必要细分成不同的类型?标准如何?2、本文指出“语调格局”中计算起伏度的公式的不足并对该不足给予了可能的改进思路。3、长句与短句的句末语调的计算方法可能不同。亦或承认扩大降调起伏度百分比值的范围作为降调的标准范围。4、现实中的德语会话句末语调和非现实的德语会话的句末语调可能不同。

另外,本研究也对中国国内诸多德语教材中的语调规则进行审视,证明了非降调陈述句的地位不比降调陈述句的地位低;教材中关于德语语调的规则过于死板,极其容易误导学生。与教材配套的MP3的制作人应该适当考虑加入真实生活中的录音,而不仅局限在录音棚中。同时也指明中国国内的德语语调教学、教材中的语调规则和德语语调研究完全没有跟上国际当下的研究状况。

本研究采用的方法是自建音频语料库。由于当下没有可以批量分析语调的更智能的语音分析工具,所以分析起来比较费时费力,这直接导致语料库的大小受到了限制。今后的类似研究可能需要更多的研究人员加入,以便扩大音频语料库分析样本的数量。