1. 引言

工业革命以来,由于人类活动导致的碳排放增加引起全球变暖已经是不争的事实 [1]。全球变暖导致的海冰融化受到科研人员的广泛关注。现代海冰的观测结果和RCPs (Representative Concentration Pathways,代表性路径浓度)情景试验显示,北极海冰近年来快速融化 [1] [2]。1979年到2010年南极海冰的观测结果表明整体呈现略微增加的趋势,但不同区域呈现不同的趋势 [3]。第五次模式比较计划(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, CMIP5)大部分模型模拟结果显示南极海冰略减少 [4],Erica等人(2017)通过模型偏差矫正的方法得到的南极海冰变化趋势和观测一致 [5]。

海冰作为气候系统中重要的反馈因子之一,对于气候系统具有重要的影响 [6]。比如,北极海冰覆盖的减少增加了秋季和初冬海洋输到大气的热通量,这在局部增加了气温、水汽和云量,并降低了对流层低层的静态稳定性 [7];由于海冰比海洋表面的反照率低,北半球海冰融化导致海洋接收更多的热量,进一步促进海冰的融化导致接收热量的增多,这一海冰–反照率正反馈又被成为“北极海冰放大” [8]。随着北极气候的快速增暖,海冰加速减少的同时,进一步放大了气候变暖 [9]。

研究表明,大气系统中温室气体升高导致AO/NAO活动中心加速向东北移动,从传统的三极AO/NAO突然跃升为前所未有的偶极主导模式 [10],以及秋季北风模式变化导致的两极热量收支变化是导致北极海冰直接减少的主要因素 [11]。Polyakov等人(2012)认为,大气热力强迫在近年来的北极海冰融化中发挥了越来越重要的作用 [12]。而近年来南极海冰变化趋势和北极存在明显差异,这可能是因为南极大陆冰架融化加速 [13],冰架融水大大削弱了南极次表层暖水对表层的热量供应。在人为因素导致的全球变暖背景下,南极和北极海冰的响应差异说明,南极海冰不仅可直接响应辐射强迫导致的温度变化,还会受到南极冰盖–冰架的影响。

近年来,两极海冰对人为因素导致的快速变暖的响应已有丰富的研究,而对百年及更长时间尺度自然变率驱动下的海冰响应特征及机理并不清晰。全新世是距离现在最近,气候记录最丰富的历史暖期。该时期的整体气候背景与现代相似,但无显著的人类活动影响,为研究自然强迫背景下的海冰演变提供了理想场所。本文基于CCSM3 (Community Climate System Model version 3)的数值模拟试验,分析早中全新世(距今约7000年前,即~7 kyr BP)以来,海冰对温室气体(GHGs)、冰盖融水、轨道参数等自然强迫因素的单一强迫和综合强迫响应特征,尝试厘清该气候模拟试验中百年及以上时间尺度海冰演变的驱动机理,为理解其对全球变暖瞬时响应模拟的可靠性提供参考。

2. 资料与方法

本文选用CCSM3对过去21,000年的瞬变气候模拟试验(TraCE21),对7 kyr BP来南北半球海冰变化进行分析。TraCE21试验所用的CCSM3模式为全球耦合的海洋–大气–海冰–地表气候模式,并在其中加入了动态全球植被模块(DGVM, dynamic global vegetation model)。TraCE21试验(全强迫)由当时认为合理的真实气候强迫因子驱动,包括轨道参数变化,大气温室气体浓度,大陆冰盖以及融水的注入 [14] [15]。本次研究的TraCE21系列试验中,还包括了四个单一强迫的敏感性试验,在各敏感性试验中,除相应强迫因子随时间变化之外,其余边界条件和气候强迫因子均固定在末次盛冰期(19 ka BP)时期。四个单一强迫试验名称分别为TraCE-ORB,TraCE-CO2,TraCE-MWF,TraCE-ICE。TraCE-ORB试验只考虑轨道日照的变化;TraCE-CO2试验只考虑温室气体浓度随时间的变化;TraCE-MWF试验只考虑冰盖范围退缩导致的融水通量随时间的变化;TraCE-ICE只考虑冰盖高度变化导致的全球气候变化。所有模型结果在分析前进行了十年窗口平均处理,以突出年代际即更长时间尺度的气候演变特征。

3. 结果与讨论

3.1. 单一强迫试验的海冰变化及归因

为了定性评估7 kyr BP以来不同自然强迫对海冰变化的影响,本文首先分析了各单一强迫试验的结果。

在CO2的单一强迫试验(CO2)中(图1),7 kyr BP以来大气CO2浓度持续上升(图1(a)) [14] [16]。全球平均表面气温(GMT)升高约0.6℃ (图1(b))。南半球海冰面积持续降低,从7 kyr BP到工业革命前降低约4% (图1(c)),南半球高纬表面温度(SHMT,180˚E~180˚W,60˚S~90˚S)呈现上升趋势,升高约0.4℃,和海冰面积保持对应(图2(d))。北半球海冰面积持续减少,从7 kyr BP到工业革命前降低约2% (图1(e)),北半球高纬表面温度(NHMT,180˚E~180˚W,60˚N~90˚N)也升高约0.4℃,和海冰面积变化保持对应(图1(f))。

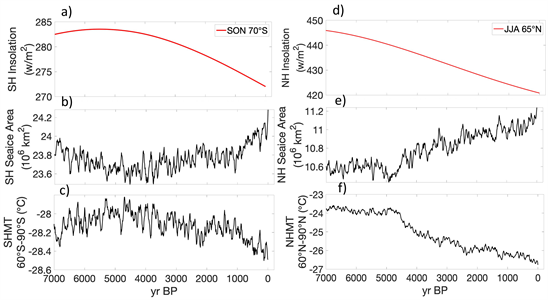

在轨道参数单一强迫试验(TraCE-ORB)中(图2),从7 kyr BP到4.5 kyr BP左右南半球海冰持续减少、SHMT持续升高,4.5 kyr BP以来南半球海冰持续增多、SHMT持续降低(图2(b),图2(c))。7 kyr BP到5 kyr BP北半球海冰面积基本不变,5 kyr BP到工业革命前北半球海冰开始逐渐增多、NHMT逐渐降低(图3(e),图3(f))。分析结果表明,南半球春季辐射先升高后降低导致SHMT显现升高后降低(图3(a)),进而导致海冰先减少后增加;北半球夏季太阳辐射持续减少导致NHMT降低(图3(d)),进而导致北半球海冰增多 [14] [17]。

Figure 1. Responses in CO2 forcing experiment. (a) CO2 concentration, (b) Global mean surface temperature, (c) SH sea ice area, (d) SH mean surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚S~90˚S), e) NH sea ice area, (f) NH mean surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚N~90˚N)

图1. CO2试验响应。(a) CO2浓度变化,(b) 全球平均表面气温,(c) 南半球海冰面积,(d) 南半球平均表面气温(180˚E~ 180˚W,60˚S~90˚S),(e) 北半球海冰面积,(f) 北半球平均表面气温(180˚E~180˚W,60˚N~90˚N)

Figure 2. Responses in ORB forcing experiment. (a) SH spring solar radiation at 70˚S, (b) SH sea ice area, (c) SH mean surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚S~90˚S), (d) NH summer solar radiation at 65˚N, (e) NH sea ice area, (f) NH mean surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚N~90˚N)

图2. ORB试验响应。(a) 南半球春季70˚S太阳辐射变化,(b) 南半球海冰面积,(c) 南半球平均表面气温(180˚E~180˚W,60˚S~90˚S),(d) 北半球夏季65˚N太阳辐射变化,(e) 北半球海冰面积,(f) 北半球平均表面气温(180˚E~180˚W,60˚N~90˚N)

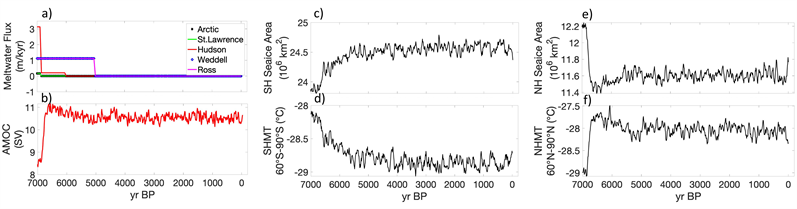

在淡水单一强迫试验(TraCE-MWF)中(图3),南半球在威德尔海和罗斯海持续淡水在5 kyr BP停止;北半球哈德孙海峡融水在6.85 kyr BP大幅度减少 [14] (图3(a))。大西洋翻转环流(AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation)作为南北半球热量的经向传送带,其减弱会导致由南半球输送到北半球的热量减少 [18],引起北半球降温、南半球升温,可能导致南北半球海冰响应的反向变化 [19]。北半球哈德孙湾的融水消失导致AMOC迅速增强 [20],更多的南大洋热量被输送到北半球,导致NHMT在6.5 kyr BP左右突然升高、北半球海冰的快速融化(图3(e),图3(f)),以及SHMT逐渐降低、南半球海冰面积在5~7 kyr BP的逐渐增加(图3(c),图3(d))。值得注意的是,南半球融水的变化对当地海冰变化影响较弱。

3.2. 全强迫试验的海冰变化及归因

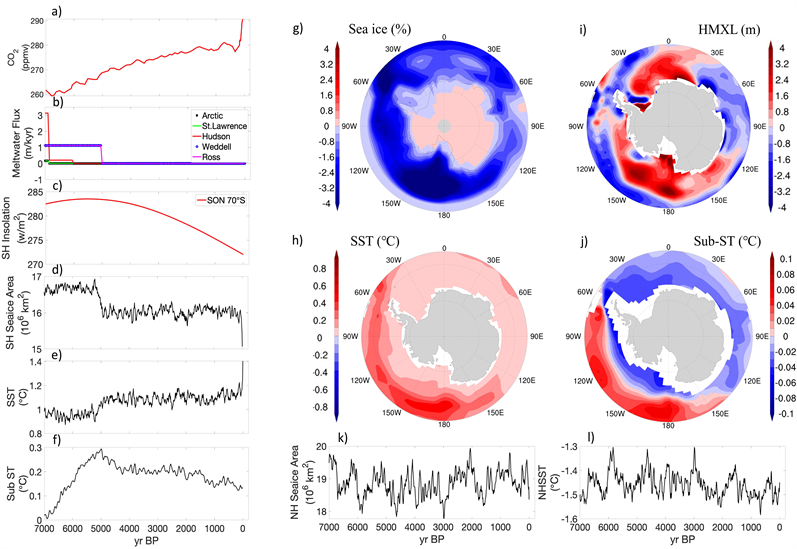

在北半球,海冰面积有明显震荡但长期趋势并不显著(图4(k),图4(l)),可能与CO2升高造成的海冰融化与夏季太阳辐射下降引起的海冰增多共同作用所致。

Figure 3. Responses in MWF forcing experiment. (a) Meltwater fluxforcing, (b) AMOC variation, (c) SH sea ice area, (d) SH mean surface air temperature (180˚E~180˚W, 60˚S~90˚S), (e) NH sea ice area, (f) NH mean surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚N~90˚N)

图3. MWF试验响应。(a) 融水强迫,(b) AMOC变化,(c) 南半球海冰面积,(d) 南半球平均表面气温(180˚E~180˚W,60˚S~90˚S),(e) 北半球海冰面积,(f) 北半球平均表面气温(180˚E~180˚W,60˚N~90˚N)

Figure 4. Analysis of sea ice change in TraCE21 (all forcing). (a)~(f) are GHGs, melting ice water, summer solar radiation at 70˚S, sea ice area in the Southern Hemisphere, SST (180˚E~180˚W, 50˚S~70˚S) and subsurface (~2300 m) temperatures of the TraCE21, respectively; (g)~(j) are the SH sea ice area, SST, vertical mixing layer depth (HMXL) and subsurface water temperature anomalies in the southern Hemisphere after (4700 yr BP~4800 yr BP) and before sea ice mutation (5100 yr BP~5200 yr BP), respectively; (k) NH sea ice area, (l) NH mean sea surface temperature (180˚E~180˚W, 60˚N~90˚N)

图4. TraCE21 (全强迫)海冰变化分析。(a)~(f) 分别为TraCE21试验的温室气体、融冰水、70˚S春季太阳辐射、南半球海冰面积、南大洋(180˚W~180˚E,50˚S~70˚S) SST和次表层(~2300 m)温度;(g)~(j) 分别为海冰突变后(4700 yr BP~4800 yr BP)和突变前(5100 yr BP~5200 yr BP)南半球海冰面积、SST、垂直混合层深度(HMXL)、次表层水温差异场表示变化趋势;(k) 北半球海冰面积,(l) 北半球平均SST (180˚E~180˚W,60˚N~90˚N)

在南半球,5 kyr BP之前,海冰面积持续在16.75 × 106 km2左右,在5 kyr BP突然降低至16 × 106 km2 (降低~5%)后平稳,与SHMT变化趋势一致。值得注意的是,虽在海冰突变前海冰面积没有明显变化,但SST和次表层温度均有升高趋势(图4(e),图4(f));在突变后,南大洋次表层温度降低约0.05℃左右(图4(f),图4(j)),SST升高约0.2℃ (图4(e),图4(h)),南大洋海冰降低约5% (图4(d),图4(g))。

这一海冰突变现象与南极淡水注入的突然停止有关。在突变前,南极威德尔海和罗斯海有持续的淡水注入,这抑制了南大洋整体的垂直混合,导致热量在海洋次表层积累(图4(b),图4(c))。后者通过降低海洋表层–次表层的密度层结,有限地加强了垂直混合,导致次表层热量向表层释放,引起SST的微弱升高(图4(a)~(c))。当南大洋淡水突然消失,表层海水迅速变重,导致垂直混合的快速恢复,使得更多的次表层暖水上涌,引起SST的迅速升高及海冰融化。这进一步促进了表层海水的失热变重,导致混合层增强,次表层海水持续上涌。这一海洋表层–次表层的正反馈过程,导致了在淡水停止后海冰的迅速融化。

这一现象并没有在所有的单一强迫试验中发现,很可能与相应的气候背景有关。因为所有的单一强迫试验的气候背景都是末次盛冰期冷期,南极海冰面积(~24 × 106 km2)远远高于中全新世的海冰面积(~16 × 106 km2),大大降低了南大洋海冰对淡水变化的响应,所以即使在TraCE-MWF试验中,也没有突变现象的发生。这意味着在讨论全新世极地气候演变时,我们不能简单地利用单一强迫试验来直接评估各强迫因素的气候效应。

此外,古海冰代用指标显示,7 kyr BP以来两极海冰都呈增多趋势 [21] [22],与TraCE21 (全强迫)模拟的海冰变化有着本质区别。两极海冰变化对全球温度有显著调节作用 [23],因此用TraCE21的温度模拟结果反映全新世的真实温度演变变得过于牵强 [15],其与温度指标之间的分歧,即全新世温度谜题 [15],可能是由于气候模型对海冰模拟的偏差所致。

4. 结论

本文基于CCSM3的气候瞬变试验,分析早中全新世以来海冰对自然强迫的响应特征及机理,并通过单一强迫试验,尝试定性不同自然强迫因素,即大气CO2,地球轨道参数和冰融水变化,对海冰演变的影响,主要结论如下:

· 单一强迫试验结果显示:1) 大气CO2升高将导致两极海冰面积减少;2) 南北极海冰变化分别受控于当地春季和夏季的太阳辐射量变化;3) 北半球淡水变化通过调控AMOC强度影响两极海冰演变,南大洋融水对其影响不大。

· 在全强迫试验中,北极海冰长期变化趋势不明显,可能是同时期大气CO2升高和当地夏季太阳辐射降低的协同作用所致;南极海冰在5 kyr BP突然减少,与南大洋淡水强迫的突然停止有关,后者通过激发海洋表层–次表层正反馈机制引发海冰的快速减少。

· 南大洋海冰对局地冰融水变化响应的敏感性受控于气候背景——海冰较少的暖期,冰融水更能有效影响海冰面积变化。

致谢

感谢美国国家气候中心(NCAR, National center for atmospheric research)公开数据,感谢孙宇辰、张炜晨、吴敏、郑杰的修改意见。

基金项目

国家重点研发计划项目(2020YFA0608902)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。