1. 引言

党的十七大报告首次提出生态文明理念,十八大报告将“生态文明建设”列入“五位一体”总体布局中,十九大报告将“坚持人与自然和谐共生”明确为“十四个坚持”基本方略的重要内容,因而,当今城市经济和社会的发展将是建立在生态文明、资源节约和人地协调基础上的可持续发展。如何让城市实现更有效率、更加包容、更可持续地发展,是中国可持续发展面临的新课题,关注和研究城市可持续发展效率问题对正处于城市化的快速发展阶段的中国具有重要的现实意义。

关于城市可持续发展效率的研究主要涉及以下几个方面:① 研究城市发展现状方面,田银华认为目前高投入、高消耗、高排放为主要特征的工业生产模式,正成为制约中国可持续发展的重要影响因素 [1]。姚士谋指出我国在快速城市化过程中,付出了资源浪费和环境破坏的巨大代价 [2]。崔东军分析出中国的城市化“存在严重的效率问题”,摊大饼式的“造城运动”极大浪费了土地资源,造成城市运营效率低下 [3]。② 研究区域尺度方面,对区域可持续发展效率的评估不仅涉及典型代表性城市,如生态脆弱型城市 [4]、林业资源型城市 [5]、矿产资源型城市等 [6];还涉及某一特定区域的效率评价,如长江经济带 [7]、粤港澳大湾区 [8]、京津冀城市群 [9] 等。③ 研究方法方面,涉及到生态学、经济学、系统学等多种学科,学者们应用较多的方法包括能值分析法 [10]、DEA模型 [11]、DPSIR模型 [12] 等,其中,超效率DEA模型、DPSIR模型因具有涵盖内容全面的优点而被广泛应用。综上所述,当前对城市可持续发展评价研究侧重于某一方面的研究较多,对城市可持续发展效率的时空演变特征、区域内部差异等的研究较少。基于此,本文选取经济发展和环境保护矛盾突出的山东省为研究对象,利用超效率DEA模型和DPSIR模型逻来分析各地市可持续发展效率情况,剖析存在的迫切问题,提出针对性的建议,以期能够更好地因地制宜,为区域可持续发展提供借鉴。

2. 研究区域概况

自然地理概况。山东省位于中国东部沿海,黄河下游,东部是山东半岛,伸入黄海、渤海之间,鲁中为泰山、沂蒙山山地丘陵,西北为华北平原的一部分,有黄河故道沙地分布,鲁西有东平湖、微山湖等湖群分布。山东的气候属暖温带季风气候类型,降水集中,雨热同季,春秋短暂,冬夏较长。

社会经济概况。2018年12月26日经国务院批准将莱芜市所辖区域范围归为济南市管辖,即山东省管辖16个地级市,共58个市辖区、26个县级市、52个县,合计136个县级行政区。山东省GDP多年位居全国第3位,2019年人均GDP排名第8,说明山东省属于经济强省。但区域内部差异明显,青岛和济南发展突出,部分地市发展靠第二产业支撑,消耗资源较多且环境污染严重,可持续发展面临窘境。

资源环境概况。山东省是能源消费大省,是中国煤炭消费第一大省。2018年山东煤炭开采量约1.2亿吨,制造业消耗的能源超过全国十分之一。近年以来,工业废气排放量居全国第2位,二氧化硫排放量居全国第1位。由此可见,山东省经济的快速增长是以严重的环境污染作为代价,因此山东省可持续发展对社会稳定及经济发展具有重大意义。

3. 研究方法和数据处理

3.1. 研究方法

DEA模型中指标之和一般为DMU的1/3,由于决策单元数量限制,只能对可持续发展中的某一方面进行评价,例如经济方面或生态方面。然而可持续发展效率评价需要全面的评价指标,DPSIR模型通过对涵盖内容的数据合成有效地解决了这一问题。DPSIR框架在评价可持续发展效率方面由于所涵盖内容过于宽泛而不突出重点导致了其结果的趋同性,不便于不同区域间进行比较。超效率DEA模型在涵盖内容全面的基础上能够重点突出效率,而效率也是未来我国可持续发展的核心指标,因此DPSIR-SBM模型更便于各地区之间进行比较。与此同时DPSIR框架所提供的理论基础和逻辑结构相比DEA模型中指标的主观选择更具说服力,因此DPSIR-SBM模型可以较为准确地反映不同地区的可持续发展效率情况。

3.1.1. DPSIR概念框架

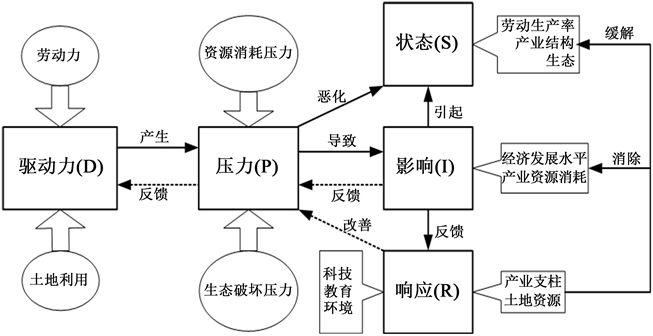

DPSIR模型是由欧洲环境局考虑到经济和社会对生态环境的影响,综合压力–状态–反应(PSR)和驱动力–状态–响应(DSR)框架的优点制定,从可持续发展的角度用于描述并解决社会经济系统与环境系统之间因果关系的环境管理模型 [13]。在对一个系统进行评价时,DPSIR模型将评价指标分为五种类型,分别为驱动力–压力–状态–影响–响应(DPSIR)。根据不同评价目的和需求,每种类型包含若干种指标。由于DPSIR模型具有涵盖内容全面、逻辑性强等优点,正被越来越多地应用于可持续发展模型的评价(如图1)。

在城市可持续发展效率评价体系中,驱动力(D)代表城市发展作为驱动因素,包括经济增长、人口增长、土地资源利用等,并长期作用于自然资源和环境。压力(P)代表在驱动力的影响下,城市可持续发展面临着资源消耗压力和生态环境压力,主要包括工业“三废”排放和能源消耗等。状态(S)表示在城市发展的驱动力和压力下所处的状态水平,包括产业结构水平、劳动力素质水平和绿色发展水平等。影响(I)代表各种状态水平对城市经济增长和城市环境的反馈结果和影响程度,包括对经济发展程度、产业资源消耗、环境污染高低的影响。响应(R)代表面对所产生的影响采取的应对措施,包括政策措施、法律手段及社会经济手段等。

Figure 1. Interaction of DPSIR conceptual model in sustainable development framework

图1. DPSIR概念模型在可持续发展框架中的相互作用关系

3.1.2. 超效率DEA模型

早期的DEA模型大多采用径向模型,而实际问题中,投入和产出指标的缩减或增加并不是同比例的。针对传统DEA存在的问题,Tone在2001年提出了一种基于松弛变量的非径向的效率测度方法——SBM模型,并于2002年在SBM模型中引入了超效率模型,简称Super-SBM模型 [14]。自模型提出之后,超效率的概念和方法迅速得到了推广和发展。

当考虑非期望产出时,假设研究n个决策单元(DMU)的可持续发展效率,记为

;每个DMU均有m个投入,记为

;

个期望产出,记为

;

个非期望产出,记为

;对某一

,其生产可能性集P等于

。其可持续发展效率数学表达式如下 [15]:

(1)

(2)

其中,

表示第i个投入的松弛量,

表示第r个期望产出的松弛量,

示第t个非期望产出的松弛量,

是权重向量。

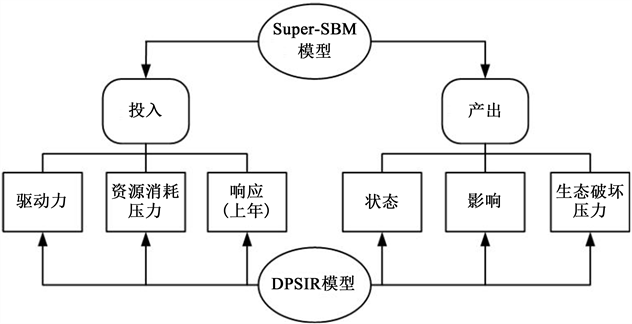

3.1.3. DPSIR-SBM模型

DEA模型中决策单元的投入产出指标之和一般为DMU的1/3,过大或过小都会造成结果的不准确 [16]。然而可持续发展效率需要全面的评价指标,所选指标较多会造成效率计算不准确的问题。DPSIR框架与Super-SBM模型结合的方法既能较为全面的涵盖相关指标,又能较为准确的计算出可持续发展效率,巧妙地解决了上述的问题。

本文借助DPSIR框架来构建山东省16地市可持续发展效率评价的指标体系,选择驱动力、资源消耗压力和上一年的响应作为输入,状态和影响作为产出,生态破坏压力作为非期望产出,利用熵值法进行指标数据的权重计算,运用Super-SBM模型计算各地区可持续发展效率(如图2)。

Figure 2. Fusion of DPSIR theory and SBM model

图2. DPSIR理论和SBM模型的融合

3.2. 数据来源及指标体系

3.2.1. 数据来源

本文选取的指标数据主要来源于2010~2019年的《山东省统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、各城市统计年鉴、地方政府公报等。为保持数据的公平性和有效性,本文将莱芜市的数据融合到济南市中,按照山东省16地市的格局进行分析。

3.2.2. 指标体系

可持续发展是人类共同面临的涉及社会进步、环境保护、经济发展等各方面保持高度协调的问题,因此可持续发展效率评价指标体系包括了人口、资源、环境、经济等各项评价单元。本文设计包括投入、产出两类指标,包括驱动力、资源消耗压力、生态破坏压力、状态、影响、响应在内6个二级指标、25个三级指标,最终建立的评价指标体系如表1所示。

Table 1. Evaluation index system of sustainable development efficiency in Shandong Province

表1. 山东省可持续发展效率评价指标体系

4. 山东省可持续发展效率时间过程分析

根据城市可持续发展效率评价指标体系,借助DEA-Solver软件,可得2009~2019年基于DPSIR-SBM模型的山东省16地市可持续发展效率值(见表2)。

Table 2. Sustainable development efficiency values of cities in Shandong Province

表2. 山东省各地市可持续发展效率值

研究期限内山东省可持续发展效率平均值在0.9~1.0之间波动。各地市可持续发展效率值呈现出不同的发展趋势,部分地市波动较大,例如菏泽市效率最小值0.43为最大值为1.10;部分地市平稳变化,例如潍坊市效率值在0.5~0.7之间波动。选取研究期内2009、2011、2013、2015、2017、2019年的截面数据。运用ArcGIS软件得到山东省各地市可持续发展效率趋势(图3)。

Figure 3. Trend chart of sustainable development efficiency of various cities in Shandong Province

图3. 山东省各地市可持续发展效率趋势图

从时序变化来看,各地市可持续发展效率变化趋势存在地区差异。济南市和德州市处于效率衰退趋势;菏泽市、临沂市和东营市处于效率上升趋势,东营市一直处于效率良好状态同时效率值也在提升。日照市、烟台市和济宁市效率值呈现出先降低后增高的趋势,威海市、青岛市效率值呈现出先增高降低的趋势。尽管山东省生态环境质量不断提高,使城市可持续发展效率得到提升。但污染物排放量较高,经济发展粗放,资源利用率低等问题也在制约着山东省部分城市的可持续发展。

5. 山东省可持续发展效率空间格局分析

计算2009~2019年山东省可持续发展效率的标准差和变异系数(如图4),可知研究期内山东省各地市可持续发展效率存在较大区域差异,区域差异呈先递增后递减的趋势,2014年之后可持续发展效率区域差异稳定在0.35左右。

Figure 4. Standard deviation and coefficient of variation of sustainable development efficiency in Shandong Province

图4. 山东省可持续发展效率标准差和变异系数

究其原因,2012年之前山东省“先生产、后生活”的城市发展思想,使各市重视资源开发,忽视了基础设施建设,使各地市可持续发展效率差异逐渐增大。2012年后,山东省响应《全国资源型城市可持续发展规划》的指导,完善了资源开发补偿机制、利益分配共享机制等产业扶持机制,缩小了可持续发展效率的区域差异。

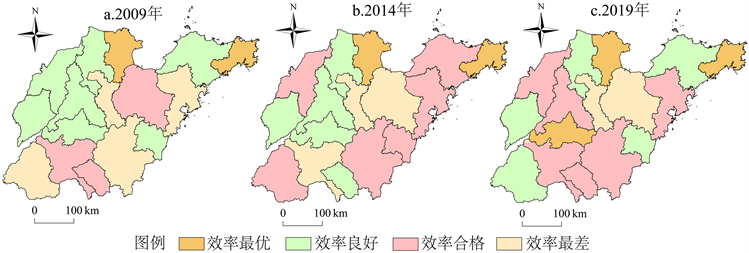

借助ArcGIS软件,采用自然断点法,将山东省16地市分为4个等级:0.42 < ρ < 0.65为效率最差,0.65 < ρ < 0.90为效率合格,0.90 < ρ < 1.21为效率良好,1.21 < ρ < 2.27为效率最优,基于此对山东省可持续发展效率时空格局演化趋势进行分析(图5)。

Figure 5. Temporal and spatial pattern evolution of sustainable development efficiency in Shandong Province

图5. 山东省可持续发展效率时空格局演化

从空间演化来看,山东省可持续发展效率存在显著的地域性差异,由原来的“西高东低”演变为“四周高中间低”。2009年山东省可持续发展效率呈现出“高–低–高”的空间格局,效率良好区域分布于鲁西北地区。2014年山东省可持续发展效率呈现“低–高–低–高”的空间分布格局,效率良好区域分布在鲁西北和鲁南地区,效率合格区域主要分布在胶东半岛地区,效率最差区域主要分布在鲁中地区。2019年山东省可持续发展效率呈现出零散分布格局,效率良好区域分布在山东省四周,效率合格区域主要分布在鲁西北和鲁南地区,效率最差区域分布在鲁中地区。

山东省经济发展的区域差异导致山东省可持续发展实施的效果参差不齐,鲁西北地区早期主要依托于资源禀赋发展工农业,投入少且污染少,使可持续发展效率较高。但随着传统工业兴起,资源消耗较大同时环境污染加重,导致鲁西北地区可持续发展效率呈衰退趋势。沿海地区城市通过区位优势,形成了山东省对外开放的大门,基础设施较为完善,产业转型较早,使胶东半岛地区可持续发展效率呈上升趋势。位于鲁中地区的淄博市和潍坊市是以重工业起步的典型城市,对资源依赖程度高,工业效益逐渐递减,是鲁中地区多年可持续发展效率处于较低水平的主要原因。

6. 结论与建议

6.1. 主要结论

研究期内山东省可持续发展效率整体表现出上升趋势但仍存在地域性差异,效率最优的城市数量最少说明山东省可持续发展整体还没有进入高效模式。鲁中地区可持续发展效率处于较低水平,在推进高质量可持续发展中处在探索阶段。从经济水平和效率水平对比来看,经济发展是城市可持续发展的重要因素但不是决定性因素。对于济南市和青岛市来说,其经济发达程度和可持续发展效率水平并不一致。说明城市高效发展需要对科技人才、生态环境、制度规划和经济水平等方面综合考虑,避免产业重复投资,导致资源利用率低。

6.2. 对策建议

① 加强新型基础设施的建设,健全社会保障机制。加强信息基础设施、创新基础设施以及融合基础设施的建设,新型基础设施建设将推动经济高质量发展,也将成为经济发展的新动能。医疗和教育都是城市的服务行业,医务人员数和高校教师数量的增加,会带来整个城市发展效率的提高。提高环境治理在公共事业费用中的投资率,在自然资源供给数量固定的情况下,通过增加劳动、资本等可变要素数量来获得的产量和报酬是有限的,增加自然资源供给来提高它的品味和质量

② 增加科技创新投入,提高资源利用率。山东省生态经济发展过程中科技创新实力弱,导致可更新资源开发利用率低,对经济的贡献率小,须结合自身需求发展新能源产业。例如临沂和枣庄重点发展太阳能和风能等新兴替代能源,提高可更新资源利用率,加快新能源示范城市的建立。同时推进菏泽、德州等地区利用秸秆资源建设生物质能发电项目,降低煤炭使用率和环境负载率,进一步丰富和创新发电方式以及新能源利用方式和途径。

③ 因地制宜,强化生态环境保护。山东省生态环境压力较大,主要由于自然灾害频发以及经济生产活动造成的环境破坏。因此生态经济系统的可持续发展要加大生态建设力度,注重改善环境质量,强化生态保护与污染防治联动协同效应。对淄博、临沂、潍坊等生态环境弱的地区,要加强水土保持等治理工程建设,必要时进行人工造林,强化对土壤的修复力度。加强枣庄、滨州的矿山生态环境监测,对采煤沉陷区进行生态修复,降低生态环境压力。

④ 实施区域协调发展,加快三大经济圈融合发展。省会经济圈的城市共同打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。胶东经济圈推进基础设施互联互通、产业协同创新、生态环境联保联治、公共服务共享共商。鲁南经济圈聚焦高质量建设乡村振兴先行区、统筹推进产业高质量发展。三大经济圈将自然物质资源和科技人才资源共享,通过发挥核心城市的辐射带动作用,促进山东省欠发达地区的发展,最终实现山东省可持续发展效率的提高。

参考文献