1. 引言

高校党支部作为党在高校的基层组织,承担着教育、管理和监督党员的重要职责,是党在高校全部工作和战斗力的基础 [1]。加强和改进高校党的建设,离不开高校党支部坚强战斗堡垒的关键作用,而作为支部“排头兵”的党支部书记,其岗位胜任力直接关系到整个支部的工作质量和建设成效 [2]。因此,立足新的历史方位,重新审视并着力提升高校党支部书记胜任力,建设一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高校党支部书记队伍,对于加强党对高校的全面领导和落实高等教育立德树人根本任务无疑具有重要意义。

2. 提升新时代高校党支部书记胜任力的价值意义

党的十九大报告指出,党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础,要加强基层党组织带头人队伍建设。新形势下,着力提升高校党支部书记胜任力是强化队伍建设的重要环节,对党在高校的建设和高等教育事业的发展显得尤为必要。

1) 落实高等教育立德树人根本任务的客观要求。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人” [3]。构建“三全育人”工作格局,落实立德树人根本任务,要求高校党支部充分发挥政治教育和思想引领作用。高校党支部书记作为高校基层党建工作和思想政治工作的骨干力量 [4],提升其胜任力有助于将立德树人根本任务与支部建设相融合,压实党支部基层党建思政工作的主体责任,为培养社会主义建设者和民族复兴接班人提供坚强组织保证。

2) 促进“双带头人”培育实践的有效手段。

实施“双带头人”培育工程是夯实高校党建工作基础的重要举措,是发挥党支部书记“头雁效应”的具体途径。然而当前部分党支部书记存在对高校基层党建工作认识不足,党建思政工作能力不够等突出问题,是“双带头人”培育实践中亟需解决的问题。通过完善体制机制,强化教育培训,着力提升高校党支部书记胜任力,能够有效补齐党支部书记在能力、素养等方面的短板,是促进“双带头人”培育实践的有效手段 [5]。

3) 办好中国特色社会主义大学的重要支撑。

高校党支部是党在高教战线的基本单元,直接面向高校师生。党支部书记是支部建设发展的组织者、推动者和参与者,提升其胜任力有利于推进高校党的基层组织建设,在师生队伍中巩固党的执政优势,从而为培养又红又专、德才兼备的师生队伍提供政治保障,为全面推进“双一流”建设和办好中国特色社会主义大学提供支撑。

3. 新时代高校党支部书记胜任力的构成要素与内在结构

科学分析和全面把握新时代高校党支部书记胜任力的构成要素与内在结构,是制定党支部书记胜任力培育与提升体系的参考依据和工作基础,需要采取合理的方法,遵循理论与实践相统一、定性与定量相结合的原则。

1) 确定胜任要素。

由于研究立场和考虑角度的不同,目前对胜任力概念尚无统一定义。综合比较各种胜任力概念,可以总结出新时代高校党支部书记胜任力具有综合性、区分性、动态性和可预测性等基本特点 [6],是能力、素养、个人特质和工作作风等类型的要素集合。本文以高校党支部书记在新时代背景下的工作实践作为首要考虑,基于标杆研究视角,对C大学的15位优秀党支部书记进行行为事件访谈,同时综合分析《新时代高校党建“双创”工作重点任务指南(基层党支部)》、《关于加强新形势下高校教师党支部建设的意见》等党支部建设纲领性文件,系统编制新时代高校党支部书记岗位职能说明书。从访谈记录与岗位职能说明书中提炼胜任要素,采用德尔菲法对胜任要素进行检验与修正,最终确定了新时代高校党支部书记的16项胜任要素,并将这些要素归结为3个方面。

一是素养方面,包括政治素养和知识素养。高校是意识形态工作的前沿阵地和独特战线,当好高校党支部书记必须旗帜鲜明讲政治,坚定政治信仰,牢牢把握政治方向,不断提高自身政治能力和政治理论水平。此外,有文化、有思想、精学术、精科研也是新时代高校党支部书记胜任力的应有之义。

二是能力方面,包括党务技能、执行力、学习能力、队伍建设能力和沟通协调能力。党的建设新的伟大工程在高校的实践之一即是加强和改进高校党建工作,对高校党支部而言,对标建设重点任务,要做到教育、管理和监督党员有力,组织、宣传、凝聚和服务师生有力。因此当好高校党支部书记,必须精通基层党建业务,扎实推进队伍建设,坚决贯彻执行党的路线方针政策和决策部署,组织党支部成员高效完成各项任务安排。同时在工作实践中善于学习、勤于思考,能够协调各方因素以推动党支部的建设发展。

三是个人特质方面,包括模范意识、责任意识、服务意识、变革创新意识、群众基础、廉洁自律、公道正派、甘于奉献和民主作风。高校党支部书记在支部各项工作中都应起到表率作用,党支部书记的一言一行时刻影响着整个支部成员的行为和作风。因此,党支部书记廉不廉、勤不勤,能否起到良好示范作用是构成高校党支部书记胜任力的一部分。

2) 要素关系分析。

新时代高校党支部书记胜任力包含众多胜任要素,厘清这些要素之间的相互影响关系,能加深对党支部书记胜任力的认识程度,进而为制定和完善党支部书记胜任力培育与提升方案提供重要参考。本文基于系统科学视角,采用解释结构模型方法分析要素关系,同时考虑到在描述要素关系的过程中难以准确界定,因此引入模糊数,以实现对要素关系的定性和定量相结合的描述,使分析结果更加合理与准确 [7]。首先通过向C 大学机械与运载工程学院党委及其所辖党支部的相关成员发送问卷,获取胜任要素影响关系数据,对数据进行均值处理后,确定各要素间的直接影响关系程度。其次考虑要素关系的传递性,选取“最大最小模糊算子”作为运算法则,对反映要素直接关系程度的邻接矩阵进行累乘运算,最终得到可达矩阵以反映要素之间的直接与间接影响关系及关联程度。

3) 构建胜任力结构模型。

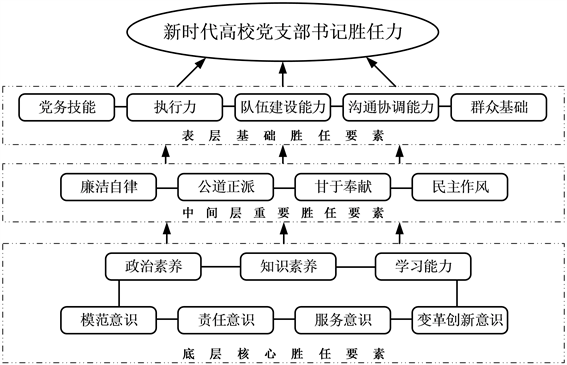

为了清晰显示胜任要素的层次结构,通过确定要素关联程度阈值以划分要素层级,最终构建了如图1所示的新时代高校党支部书记胜任力结构模型 [8]。由此可见,新时代高校党支部书记胜任力包含16项胜任要素,呈现三级递阶结构。同时根据不同层级要素对总体胜任力的影响程度,可将要素划分为表层基础胜任要素、中间层重要胜任要素和底层核心胜任要素,其中表层要素主要为能力类型的要素,对党支部书记工作绩效的影响最为直接,也比较容易培育和提升;中间层和底层要素对党支部书记胜任力的影响更为深刻,同时底层要素对其他要素具有较强驱动力,能够对其他要素产生直接或间接影响,因此重点关注并着重培育这部分胜任要素对党支部书记胜任力的提升尤为重要。

Figure 1. Competency structure model of party branch secretaries in colleges and universities in the new era

图1. 新时代高校党支部书记胜任力结构模型

4. 新时代高校党支部书记胜任力的培育与提升

新时代高校党支部书记胜任力的培育与提升是一项系统工程,高校应围绕党支部书记胜任力的多层级结构,动态优化胜任要素、持续完善培训方案以及建立健全长效机制,进而切实提升党支部书记胜任力,推动党支部建设实现跨越式发展。

1) 对标党建任务,动态优化胜任要素。

动态性和差异性是高校党支部书记胜任力的基本特点,其产生的原因主要有三点。一是随着党的建设与高等教育事业改革的进一步深化,高校基层党建工作因时而新、与时俱进,高校基层党建任务呈现阶段性变化,使得在不同时期内对高校党支部书记胜任力的要求存在差异。二是高校党支部的建设发展具有阶段性特征,可将其建设发展周期大致划分为初创期、成长期、成熟期和革新期,处于不同阶段的党支部对书记的胜任力需求不同。三是高校党支部根据其面向对象和成员背景的不同,可分为教师党支部、学生党支部以及职工党支部,不同类型党支部的建设任务和工作侧重点不尽相同,因而对党支部书记胜任力的需求有所侧重。由此可见,高校党支部书记胜任力的构成要素不是一成不变的,对胜任要素的分析也不能一概而论,应当在工作实践的基础上,对标党支部建设重点任务,合理采取科学的分析方法,动态地优化胜任要素,形成实际工作需要什么,对党支部书记就要求什么的良好局面,实现高校党支部书记胜任力的“供需匹配”,为制定党支部书记胜任力的培训方案指明方向。

2) 瞄准提升目标,持续完善培训方案。

基于胜任要素要求,针对工作实践中党支部书记的胜任力短板,对党支部书记开展系统性、针对性教育培训是提升高校党支部书记胜任力的重要途径,具体可以从以下四个方面展开。一是结合党支部书记胜任力结构模型,采用网络层次分析等科学方法确定胜任要素权重,形成党支部书记胜任力测评机制,对党支部书记胜任力进行准确测量和评估,以明确党支部书记胜任力的优劣和定位其胜任力短板,使培训工作有的放矢。二是创新培训方式,避免“一刀切”的培训形式。在精准测评和定位党支部书记胜任力水平及短板的基础上,瞄准党支部书记所在支部的胜任要素要求,实行分层级、分类别的培训方式,同时大力推进线上线下、实地调研、经验交流和专题研讨等方式开展培训。三是优化培训内容,充分利用底层要素能驱动中上层要素这一特点,注重对底层核心胜任要素的干预培训,同时结合要素的层级结构,着力打造模块化课程资源库。四是夯实和巩固培训效果,始终把握开展教育培训工作的出发点和落脚点是切实提升党支部书记胜任力,以实际工作成效检验培训效果,形成从实践中找短板,以培训补短板,在工作中验效果的良性循环。

3) 注重体系建设,建立健全长效机制。

高校党支部书记胜任力的培育与提升过程中要注重规范化体系建设,建立健全多方联动、协同推进的长效机制。一是把握好选配关,将胜任力测评融入选拔机制,结合党支部的建设任务与发展需求,形成差异化的胜任力评估体系,选优配强党支部书记。同时充分挖掘胜任力水平较高的后备人才,优化人才梯队结构,形成党支部书记人才储备库。二是把握好用人关,提高党支部书记队伍管理水平,将胜任力测评纳入队伍管理体系,实行全过程的动态考核,制定党支部书记个性化提升路径。三是把握好保障关,完善激励保障机制,加强政策支持,形成专项职能部门开展宏观纲领性制度和具体规范性制度建设,保障党支部书记胜任力提升工作长效推进。

基金项目

本研究为重庆市教育委员会人文社会科学党建研究项目“提升高校党组织生活有效性研究”研究成果,项目编号18KDJ001。