1. 引言

思政教育是高校教育中促进大学生全面发展的内生动力。高校专业课程是人才培养的核心要素,是教育的最微观的问题,但解决的是最根本的问题,是体现“以学生发展为中心”理念的“最后一千米”,更是落实“立德树人成效”根本标准的具体化、操作化。新时代大学专业课程开展思政教育已成为新时代高等教育和专业人才培育的必然要求 [1] [2] [3],目前,课程思政作为高校专业课教学和高等教育的热点和重点问题 [4] [5] [6],已对各专业课程思政的内容设计、方式方法、效果评价、存在问题等方面开展了许多学术研讨和“思政课程”大赛 [7] [8] [9] [10] [11]。但如何挖掘各专业课程思政元素?思政元素又怎样与课程有机融合?成为课程思政建设的重要环节问题 [5]。

地理学作为一门“探索自然规律,昭示人文精华”学科,其主要研究自然与人文各要素、地理综合分异规律、时间演变过程、区域特征以及人与地球表层环境相互作用的机理 [12] [13]。地貌学是研究地球表面的形态特征及其演化规律的学科。作为一门认知性和实践性很强的基础学科,《地貌学》也是高校地理科学(师范)和地质学专业的一门专业核心基础必修课程 [14]。鉴于此,本文以地理科学(师范)专业核心课程《地貌学》为例,对其“课程思政”元素设计进行了初步探讨,可为地理科学(师范)等相关专业课程思政建设与实践提供有益借鉴。

2. 《地貌学》课程思政的必要性

2.1. 《地貌学》课程应用价值的内在需求

教师要以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这教育首要问题为根本导向 [5]。地理学作为一门经世致用、博大精深的学科,在其历史发展过程中始终坚持服务国家重大战略需求和国民经济主战场建设为任务,一直紧密贴合国家意志、国家需求;坚持因地制宜、实践第一的理念 [13]。在地理科学专业课程的教学过程中融入丰富的思想政治教育 [6],不仅有利于增强引领地理科学专业学生的政治意识和思想价值,引导他们树立正确的三观(人生观、价值观和世界观),而且利于培养新时代地理学人才所需要的家国情怀、国际视野,养成关注国家、地方和全球的地理问题及可持续发展问题的意识习惯,领会人类命运共同体的战略思想 [6];把追求卓越的科学素养、不畏艰险勇攀科学高峰的勇气与地学野外精神内化为地理科学专业学生的精神追求和外在自觉行动。

地理科学(师范)专业四年培养方案中虽有四门公共思政政治理论必修课程,但其主要集中于大一和大二,对大学生无法持续性引导。专业课程融入思政是对思政课程的有效完善与补充,通过大量课时和生动教学案例,对地理学生持续开展思想价值引导,填补思政课程的不足 [2]。《地貌学》课堂教学和野外实习能使学生较为系统地掌握地貌学的基本理论和主要工作方法,学会识别野外常见的主要地貌类型,判断各种地貌类型的成因、分布规律及其演化。在《地貌学》教学中引入课程思政,有利于学生培养热爱祖国的大河山,合理利用自然资源、改善生态环境、积极践行绿水青山就是金山银山的发展理念。

2.2. 培养师范专业学生职业素养的内在要求

“因事而化、因时而进、因势而新”是思想政治工作的基本要求,因未来职业“师范””属性的独特性,更迫切要求开展课程思政 [6]。作为培养具备在基础教育领域从事地理学科教育和教育管理和研究的优秀教师为目标,高校地理科学(师范)专业毕业生的思想政治品德必然比其它非师范专业要求更高。致使高校相关师范专业“课程思政”融入就更加迫切和急需,在师范生培养过程中强化思政教育的渗透力和说服力,为养成师范专业学生牢固树立和践行社会主义核心价值观,做到“学为人师、行为世范”。中学地理课程是一门兼有自然与社会双重学科性质的基础课程,用可持续发展发展为指导思想,以人地关系为主线,采用现代科学技术方法,选择全球社会面临的人口、资源、环境和发展等问题为重点,为了培养国民现代素质。因此,在高校地理科学(师范专业)各专业课程中融入思政教育(元素),不仅是教师职业素养内在要求,也是未来从事中学地理教育的必备条件。

3. 《地貌学》课程思政的实施路径

课程思政不等于“课程 + 思政”(课程“思政化”、课程“去知识化”),需要在深入挖掘相关专业课程所含的思政元素,通过对其内容进行重新认识与重造,将其思政元素融入课程教学,使知识体系教育和思想政治教育有机统一,以达成育人和育才的统一目标 [4]。

课程思政需要采用间接隐性教育的方法,把思想政治教育的原则、要求和内容与专业课程设计、教材开发、课程实施、课程评价等有机融合的教育形式 [2]。这种教育形式可不是把基础专业课程变成思政课,而是在基础专业课讲授专业基础知识、培养学生能力的同时,通过“如盐化水”“润物无声”等方式达到育人效果。这就需要高校专业课程教师能在讲授专业基础知识与思政要素融合时,可以从切合学生实际的角度出发去设计授课内容,改进教学方法。相关研究表明课程思政的关键要素在于:在教学内容上,找到切入点,顺势而为;在教学方法上,注重渗透,润物无声;在教学目标上,坚持实践性,学以致用 [8]。

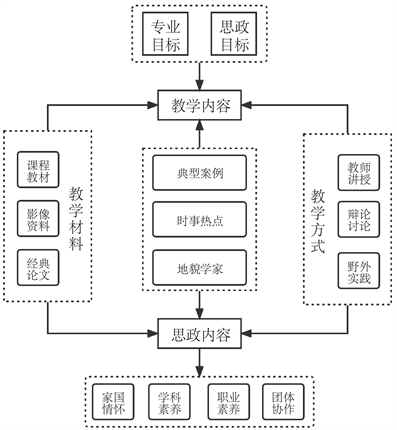

根据地理科学(师范)专业特点,为了将课程思政有效融入《地貌学》课程教学中,从思政目标、教学内容、教学材料以及教学方式上统筹规划(图1)。在思政目标上,设置了家国情怀(国情认知、国家认同)、学科素养(科学求真、勇于探索)、职业素养(献身精神、终身学习)、团队协作等4个思政目标。在教学内容上,以典型案例、时事热点和地貌学家等为载体。在教学材料上,以课程教材内容为框架,利用影像资料、经典论文等辅助材料;在教学方法上,以学生为主体,教师讲授为辅、辩论讨论和野外实践(实习)教学为主导。

4. 《地貌学》课程思政的实践探索

4.1. 在理论课程内容章节中渗透课程思政

《地貌学》课程内容包括坡地(重力)地貌、河流地貌、岩溶(喀斯特)地貌、冰川与冻土地貌、荒漠与黄土地貌、海岸地貌、火山地貌等。实际上每个章节,只要教师发挥主导作用,结合中国特色社会主义的伟大实践和国际国内时事进行挖掘,均能挖掘隐形思政资源。例如,在“第三章河流地貌”,先观看1988年和2020年“九江抗洪”短视频,引导学生传承“万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼搏,

Figure 1. Implementation path of ideology and politics in geomorphology course

图1. 地貌学课程思政的实施路径

坚韧不拔、敢于胜利”的伟大抗洪精神。“第四章冰川地貌”,通过讲解温室气体的大量排放而引发的冰川融化、海平面上升等系列生态环境问题,引导学生关心政治,关心人类命运共同体。地貌教学过程中也涉及到很多与地貌相关的重大工程,如“第五章冻土地貌”,通过观看“雪域天路”视频,让学生知道:一条青藏线,穿越历史和未来;一条通天路,寄托梦想与期待。用青藏铁路精神,激励学生以国家需要为最高需要,以人民利益为最高利益,始终牢记党和人民的重托。这些不仅是地理专业学生进行“四个自信”“两个维护”、爱国主义等教育的活教材,更是树立地理学生用正确的立场观点方法认识并分析问题的典型案例,让学生更加全面地了解祖国的发展,更深刻理解内涵式发展的重要性,通过深刻地理解中国、认识世界,以增强地理学生的民族自信心和社会责任感 [4]。地貌学的发展离不开老一辈地貌学家的刻苦努力奉献,涌现了许多杰出地貌学家。因此,在每个章节内容的最后,讲解一位本章内容领域有杰出贡献的地貌学家的感人故事(如任美锷、施雅风、刘东生、朱震达、李吉均、袁道先、王颖等等大先生),通过对这些大先生的生平经历和治学介绍,培养学生探索未知,追求真理的责任感和使命感,引导他们思考人生的意义,对学生人生观和价值观的形成具有积极意义。

4.2. 在野外实习中践行课程思政

把所挖掘的思想政治教育元素融入课程实践教学,需要把育人要求融入实践教学工作全过程 [4]。《地貌学》是一门野外实践性很强的课程,其野外实习不仅是专业基本教学环节,也是地貌学研究最基本的途径和方法。《地貌学》野外实习通过直观认识,不仅要深化学生对地貌学基本原理的理解和认识,培养学生发现、分析和解决问题的能力,而且要培养学生在地理实践中求真知、求美的品质,掌握团体协作学习和研究的技能,牢固树立和践行“环境保护、可持续发展、生态文明、绿色青山就是金山银山”的发展理念。在野外实习路线中,通过绘制思政地图、讲好地史故事、穿插当下热点等方式,把附近红色文化资源文化景点纳入,作为培养和提高大学生思想道德水准、思想政治修养的素材,是地理专业学生学会做人、做事,其责任和创新意识不断加强,弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良作风等。如韶关学院地理科学(师范)专业《地貌学》野外实习路线为:南岭红沙漠(红层劣地)–丹霞山(丹霞地貌)–粤北长征纪念馆–乐昌古佛岩(岩溶地貌)–华南研学基地 [15]。在野外实习中,通过创建情景问题、设置探究主题和活动体验等,达到“认知–认同–践行”递进式育人目标 [11],实现《地貌学》课程野外学习与思政育人有机融合。

5. 结论

面对新时代,新要求,本文以地理科学(师范)专业《地貌学》课程为例,通过学生未来所从事工作的职业素养、中国特色社会主义的伟大实践、国际国内时事等多结合,挖掘其思想元素,探讨思政教育融入专业课程的具体设计,努力现实《地貌学》课程与思政课“同向同行、协调育人”的合力。但课程思政建设不是无法一蹴而就,而是“润物无声”的过程。为了更好的培养社会主义建设者和接班人,未来需要进一步唤醒专业教师“思政意识”,提高教师课程“思政能力”,挖掘潜在“思政元素”,探索融入新方法,丰富思政教学形式,增强课程思政实效,以实现“立德树人”的根本任务。

基金项目

韶关学院教育教学改革项目:“新师范”背景下地理科学专业野外实践教学改革研究(编号:SYJY20192075);2019年广东省高等教育教学改革项目:新师范与师范认证双重视域下地理思维和创新能力培养的教学改革与实践——以《气象学与气候学》为例;2021年广东省高等教育教学改革项目:地理科学专业“课程思政”建设研究——以韶关学院为例。

NOTES

*通讯作者。