1. 引言

澳洲龙纹斑Maccullochella peelii peelii,隶属硬骨鱼纲、鲈形目、鮨鲈科、鳕鲈属 [1],是澳大利亚的原生鱼类,排名澳洲四大经济鱼类之首 [2]。澳洲龙纹斑肉质细嫩,风味独特,营养价值高,深受国内外消费者喜爱。目前国内已在青岛、江苏、安徽、广州等地引进养殖 [3] [4] [5]。笔者曾利用东营本地盐碱地下水开展澳洲龙纹斑养成试验,取得良好效果 [6]。为继续摸索澳洲龙纹斑鱼种的生活习性及其对盐碱地水源环境的适应性,购进澳洲龙纹斑夏花(均重约0.3 g,体长约2.5 cm)开展了鱼种培育试验。经过167天的养殖试验,澳洲龙纹斑平均规格达到51.2 g。现将试验期间的养殖条件、方法和结果等进行了总结,以期为规模化养殖提供数据支持。

2. 试验条件

2.1. 养殖设施

养殖池为体积34 m3 (直径6 m,深度1.2 m)玻璃钢圆罐,圆罐配套进排水管道,安装了溶氧和水温监控设施以方便操作和水质数据管理;养殖池内放置数个边长1米方形网箱(网箱孔径约0.2~0.5 cm)用以养殖澳洲龙纹斑鱼种;圆罐配一台500 w推流曝气泵。

2.2. 水源条件

将地下水淡水和卤水进行一定比例调配用于养殖试验,其中淡水水温31℃ ± 1℃,卤水水温17.0℃ ± 1℃ (盐度35‰),水质指标见表1:

Note: Total alkalinity and total hardness are calculated by calcium carbonate.

注:总碱度、总硬度含量均以碳酸钙计。

2.3. 苗种来源

澳洲龙纹斑夏花采购自青岛七彩澳斑生物科技有限公司,规格:体重0.30 ± 0.05 g,体长2.5 ± 0.2 cm,个体均匀,无病害。

2.4. 饲料

养殖过程使用青岛爱乐墨瑞鳕专用配合饲料,根据鱼种规格大小逐步调整饲料型号,具体数据见表2。

Table 2. Feed reference to different sizes of juvenile Murray cod

表2. 不同规格澳洲龙纹斑的饲料选型参考表

2.5. 药品使用

常用内服乳酸菌改善肠道健康;定期泼洒EM菌改善水质;分鱼前投喂维生素C提高抗应激能力;分鱼后泼洒葡萄糖改善鱼苗状态;水体消毒常用聚维酮碘或甲醛。

3. 试验方法

澳洲龙纹斑鱼种培育试验流程主要包括苗种的投放、日常管理以及养殖数据采集工作。选取优质的苗种是试验的关键;日常管理要重点注意水质调控、饲料投喂、鱼苗分选及病害防控等各个方面以保障鱼苗在适宜条件下正常生长;定期进行养殖数据的收集为试验分析提供数据支持。具体细节如下。

3.1. 鱼种放养

放鱼前对养殖池进行彻底消毒及冲洗,注水过程调节池水水温至20℃~25℃,溶解氧7 mg/L以上;鱼种到场时将包装袋置于池水10~20分钟,待包装袋内外水温相差2℃以内后将鱼种倒入网箱中,操作过程中关注鱼苗活力,放苗后及时清除死鱼。鱼种初始放养密度约为2000尾/立方水体。

3.2. 投喂管理

养殖过程的饲料投喂量需根据鱼种摄食状态进行调整。进鱼初期日投喂次数为8次/日,随其规格增大逐步减少投喂次数。具体投喂率及投喂量见表3 (仅供参考)。

Table 3. Feeding method for separate size juvenile Murray cod (temperature: 22˚C~26˚C)

表3. 不同规格澳洲龙纹斑鱼种投喂参考表(水温:22℃~26℃)

3.3. 水质管理

养殖期间持续保持水温22℃~26℃,溶解氧5 mg/L以上,pH 7.3~8.3,盐度0‰~5‰;每天定时排污去除池底残饵、粪便,每周测定池水水质指标,检测结果见表4。

Table 4. Records of water quality during the trial (partial data)

表4. 试验期间养殖水质记录(部分数据)

3.4. 病害防控

坚持“预防为主”的病害防控原则,做好养殖人员、器具用品的消毒工作;每天观察鱼种摄食状态,对濒死鱼进行解剖镜检;一般每周进行一次水体消毒;如出现异常死亡需及时寄送新鲜死鱼或濒死鱼样品到专业机构进行病原检测,根据检测结果制定治疗措施。

3.5. 光照管理

通过养殖试验发现,澳洲龙纹斑鱼种对于光线较为敏感,且直接影响摄食状态。采用了网箱上方加遮阳板的方式,为鱼种创造暗光条件,较为利于鱼种摄食及栖息。

3.6. 鱼种分选

养殖过程中每隔10~20天对鱼种进行一次分鱼,以减少大小分化导致的相互残食。分鱼前停喂时间应控制在12小时左右为宜,如停食时间过久会引起鱼苗饥饿残食,导致大量死亡。

3.7. 日常记录

填写养殖生产记录,记录养殖品种饲料投喂量、水温、溶解氧、死亡数及养殖过程各种投入品费用,分选鱼苗时或每月定期进行一次抽标测重,资料保存完善。

4. 试验结果

4.1. 澳洲龙纹斑鱼种生长性能状况

经过167天培育,鱼种体重和体长分别达到(51.2 ± 10.5) g和(16.3 ± 1.8) cm,成活率71.7%,饵料系数0.82。生长曲线见图1。

4.2. 澳洲龙纹斑鱼种体重和体长的关系

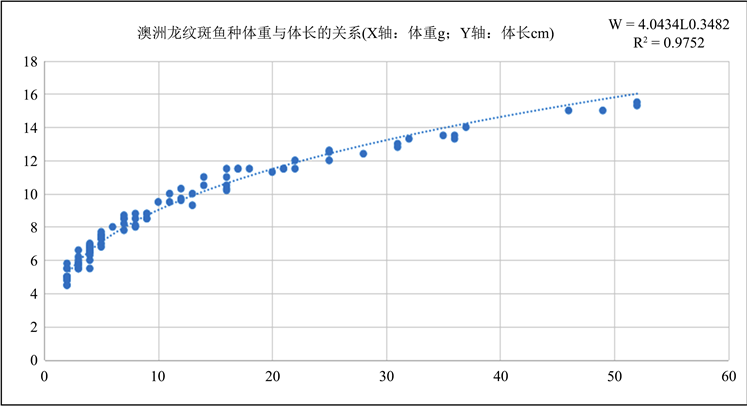

对澳洲龙纹斑鱼种体重和体长进行曲线拟合,得到体重和体长的最优回归方程为幂函数方程W = 4.0434 L0.3482 (W为体重g;L为体长cm) R2 = 0.9752 (见图2)。其体重和体长呈现明显的异速生长类型。

Figure 1. Growth curve of juvenile Murray cod

图1. 澳洲龙纹斑鱼种生长曲线

Figure 2. Relationship between body weights and body lengths of juvenile Murray cod

图2. 澳洲龙纹斑鱼种体重与体长的关系

4.3. 澳洲龙纹斑鱼种培育成本分析

试验期间投入生产成本见表5。从成本统计数据看,构成澳洲龙纹斑鱼种培育成本的各组成排序依次如下:苗种成本 > 饲料成本 > 电费成本 > 人工成本 > 药品成本 > 物料成本,其中苗种成本占比达到43%,因此保持苗种成活率是控制养殖成本的关键。

Table 5. Cost analysis of rearing juvenile Murray cod

表5. 澳洲龙纹斑鱼种培育成本分析

5. 小结

通过本试验证实,利用东营滨海盐碱地地下水资源进行澳洲龙纹斑鱼种培育是可行的,地下水经过一定处理完全可以满足鱼种的正常生长要求,但从养殖成本看,苗种成本占比过高,因此推进澳洲龙纹斑苗种繁育产业化降低苗种成本将是带动该品种规模化养殖的重要课题。

6. 讨论

1) 澳洲龙纹斑生性凶残,且其口裂大,存在相互残杀或吞食同类的现象 [7],笔者曾观察到体重为50 g的鱼种可吞食体重为其1/3的小规格鱼,因此养殖过程中需要注意及时进行分选以保持同池鱼规格相对均匀。

2) 经鱼种培育试验证实,澳洲龙纹斑非常适宜高密度养殖,这与其低耗氧量及生活习性有很大关系。大部分时间处于静息状态,大大减少了澳洲龙纹斑维持机体正常代谢的耗氧量 [8],鱼种养殖期间密度可以轻易达到30 kg/m3以上,试验期间最高养殖密度达到60 kg/m3。多数学者认为,鱼类自残行为的发生与养殖密度呈正相关,例如发生在虹鳟和鲤为研究对象的试验中 [9],但也有部分资料显示,某些养殖对象的养殖密度越高自残行为受到抑制,例如河鲈 [10]。本试验发现,澳洲龙纹斑在高密度养殖条件下群体效应明显,往往绝大部分鱼会有秩序的悬停于水体中下层,推测在此条件下鱼的空间领地意识弱化,侵略性下降;相反,集群效应在低密度条件下很少被观察到。

3) 澳洲龙纹斑鱼种对于水质要求较高,有以下几个方面需要重视:一、鱼种对于水温有一定的要求,适宜温度为22℃~25℃,观察水温28℃以上鱼种摄食强度明显下降,因水温直接影响鱼体生物酶体系 [11],超出适宜水温将会导致鱼体代谢紊乱,进而影响鱼体免疫、消化等各方面机能,直观表现为抗应激及免疫力下降导致的病害或死亡率升高以及消化率下降导致饵料系数升高 [12]。因此,水温不适宜将直接导致养殖成本的上升。二、一般淡水鱼类对于盐度具有一定的适应能力 [13],试验过程中绝大部分时间维持盐度0‰~5‰,逐步升高盐度至10‰观察12小时未发现异常;试验前期还发现水体盐度与死亡量存在一定关联,淡水条件下的鱼种死亡量要明显高于盐度3‰~5‰,推测具有一定盐度的养殖水体可减少某些病原微生物的滋生,从而减少病害发生。因澳洲龙纹斑自身具备一定的盐度适应能力,因此建议鱼种培育的盐度控制在3‰~5‰以更好的提高成活率 [14]。三、PH稳定对于鱼类摄食、生长较为重要 [15],试验期间因偶遇夜间推流曝气泵异常,导致数小时无法对水体进行曝气,第二天早上出现摄食量明显减少的现象,测量PH值降至7.0以下,明显低于日常值(PH7.3~8.3),因此推测与本地使用地下水的高碱度特性有关 [16],养殖生物呼吸排出大量二氧化碳到水体中导致水体PH下降,而PH降低将影响原有水体的二氧化碳–碳酸盐缓冲体系,导致更多的碳酸氢根转变为碳酸以及游离二氧化碳,从而影响鱼类呼吸,进而影响鱼类摄食。因此日常管理中需要密切关注鱼种摄食情况并及时跟踪水质变化。

综上所述,滨海盐碱地开展澳洲龙纹斑规模化养殖,需要在充分了解该品种生物习性基础上,结合本地水源特点,重点研究水质调控方法保障养殖成功率。