1. 问题提出

老龄化是21世纪不可逆转的世界性趋势,随着老龄化程度日益加深,以老年人为目标群体的诈骗活动也大有愈演愈烈之势(高飞等,2017)。彭玉伟(2015)的研究报告显示,在2005年至2010年期间,中国老龄受骗人口占中国总受骗人口的81%,而在针对老年人的金融诈骗活动中,半数以上为陌生人犯案(Conrad et al., 2010)。身体机能减退、认知老化、更高的孤独感水平以及更少的社会支持都使得老年人的人际信任水平更高,更容易相信陌生人(吴捷,2008;Lichtenberg et al., 2013),但老年人更容易受到陌生人欺骗这一社会现象背后的心理机制目前还有待进一步实验探究。

在初始的人际交往中,由于缺乏社交信息,人们往往倾向于相信那些面孔可信度(facial trustworthiness) (Todorov, 2008)高的人,并与之进行更多的合作与交流(Radke et al., 2018; Slepian et al., 2017)。例如,在经济决策时,人们对可信面孔存在投资偏好(Li et al., 2017; Zebrowitz et al., 2017);此外,在社会选举中,人们更倾向于将选票投给面孔可信的候选人(Todorov et al., 2005; Marzi et al., 2014)。这种基于面部结构特征(颧骨突出程度、眉脊高度、下颚宽度、鼻梁深度、面部宽–高比例)对他人做出的信任评价,对初始人际关系的建立以及个体在随后交往中的各种行为决策均起着重要的作用(Todorov et al., 2009; Stirrat & Perrett, 2010; 康廷虎,白学军2012;徐芬等,2012a, 2012b)。Suzuki (2016)在采用信任博弈范式(trust game, TG)的研究中发现,在进行投资决策时,青年人更加倾向于根据对方的行为可信度(是否存在欺诈)决定是否继续投资,而老年人则更倾向于根据对方的面孔可信度进行投资决策。考虑到老年人和青年人这种经济决策模式上的差异,对中国老年人面孔可信度加工机制进行研究将有助于我们进一步了解老年人受骗背后的心理机制。

面孔信任评价是指个体基于对方的面孔外貌特征,尤其当对方为陌生人时,做出此人是否值得信任的评价和判断。国外对来自西方文化背景的被试的一系列研究发现,相较于青年人,老年人对不可信面孔的信任评价更为积极,更偏向于中等可信度面孔(Castle et al., 2012; Zebrowitz et al., 2013; Zebrowitz et al., 2017),这就意味着老年人在与陌生人初次见面时就存在着更大的受骗风险。那么,东方集体主义文化背景下的中国老年人是否同样存在这种积极的面孔信任评价特点呢?本研究实验一中以软件制作的面孔图片为材料,分别对招募自中国天津的青年组被试和老年组被试进行面孔信任评价测试,通过比较两组被试在实验一中信任评分的差异来探究中国老年人的面孔信任评价特点。

面孔信任评价发生在面孔可信度加工的视觉早期阶段(张坤坤等,2019)。在这一阶段,人们对陌生面孔进行结构加工并自动化地进行信任评价,将外貌特征不同的陌生面孔加工分类为可信面孔和不可信面孔(Engell et al., 2010),并对情绪效价更高的可信面孔和不可信面孔给予进一步的选择注意(Schupp et al., 2004)。de Neys等(2017)的一项研究发现,人们能够对呈现仅100 ms的面孔形成较稳定且一致的可信度评价,并对可信面孔进行更多的投资行为,对不可信面孔进行更少的投资行为。当面孔呈现100~200 ms时,人们对不同可信度的面孔进行比较加工(Ohmann et al., 2016)。而当面孔呈现230~280 ms时,可信面孔和不可信面孔较中性面孔诱发了更负的EPN (early posterior negativity) (Dzhelyova et al., 2012),而EPN则对情绪信息的选择性注意有关(Martens et al., 2010; Schupp et al., 2004)。

在面孔可信度加工的视觉晚期,人们根据面孔信任评价的结果进行动机性注意资源的分配。以往研究发现,在这一阶段,不可信面孔作为潜在的威胁刺激得到了更多的动机性注意资源,个体对于不可信面孔的注意偏向和记忆优势体现出人们在进化过程中逐渐形成的,有利于威胁规避的适应性视觉加工策略。Lischke等(2018)基于事件相关电位(ERPs)的研究发现,具有威胁性动机的不可信面孔诱发了更大程度的LPC (lata positive component)成分,并且LPC的波幅随着面孔可信度评分的升高而逐渐变小(Lischke et al., 2018),LPC成分在以往研究中被证实与动机引起的注意有关(Schupp et al., 2004)。

与青年人对威胁性刺激存在注意偏向的视觉加工策略不同,老年人往往对积极信息存在注意偏向和记忆优势。认知神经科学研究发现,在面对不同可信度的面孔图片时,老年人和青年人与面孔可信度加工相关脑区的激活程度和激活趋势均存在明显差异(Zebrowitz et al, 2018),除了认知老化导致的大脑激活程度普遍降低之外,老年人对不同可信度面孔图片进行加工时相关脑区(例如,背外侧前额叶,脑岛,杏仁核等)的激活趋势和青年人不同,表现出随面孔可信度的增加而增加的趋势(Castle et al., 2012)。这些研究结果表明,老年人在进行面孔可信度加工时,可能存在和青年人不同的认知加工策略。据此,本研究实验二包括面孔可信度判断和面孔再认两部分的实验,结合眼动追踪技术来考察老年人对不同可信度面孔加工时的眼动特点,进一步探究了老年人面孔可信度加工背后的视觉特点。

2. 实验一

2.1. 被试

招募42名天津在校大学生作为青年组被试(M = 23.8岁,SD = 2.71岁,其中女性31名)。招募来自天津某社区的30名65岁以上老年人作为老年组被试 (M = 71.83岁,SD = 2.75岁,其中女性18名)。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常,不存在认知方面的疾病,不存在色盲、色弱等眼部疾病。被试均签署知情同意书,实验结束后获得一定的报酬。

2.2. 实验材料

采用软件Facegen3.1软件随机生成120张东亚中性情绪男性面孔图片。面孔上无明显特征标志(如胡须、眼镜等),年龄控制在20~30岁之间。此外,因为Facegen生成的男性面孔更加真实,同时为了排除性别因素对面孔信任加工的影响,所以将面孔限定为男性。所有面孔图片的大小都经过Photoshop软件标准化到540 × 540像素(王乾东等,2015)。面孔材料示例见图1。

Figure 1. The examplar of face material in experiment 1

图1. 实验1面孔材料示例

2.3. 实验程序

实验一分为两个部分,在第一部分要求青年组被试对120张面孔材料进行面孔信任评价。根据指导语要求,被试根据第一印象对这些面孔进行“是否可以信任”的评价,评价采用Likert 7点量表,1~7依次代表从“非常不可信”到“非常可信”的评价连续体,其中1~3表示“不可信”,4表示“中等可信”,5~7表示“可信”。120张面孔材料按照随机顺序依次呈现在屏幕中央,当被试完成当前面孔的可信度评价时,屏幕呈现出下一张面孔,直到被试完成全部120张面孔的可信度评价。根据青年组被试的面孔信任评价结果,从这120张面孔中选取三类可信度水平不同的共60张面孔图片:“可信面孔”20张(M可信面孔 = 5.00, SD = 0.61)、“中等可信度面孔”20张(M中等可信度面孔 = 4.05, SD = 0.68)、“不可信面孔”20张(M不可信面孔 = 3.33, SD = 0.85),作为第二部分老年人面孔信任评价的面孔材料。统计结果显示,三种不同可信度面孔图片的信任评价均值在两两之间的差异显著(F (2, 57) = 732.93, p < 0.001, η2 = 0.96)。

第二个部分,老年组被试需要对上一部分挑选出来的60张面孔进行面孔信任评价。和青年组被试一样,老年被试对随机依次呈现的面孔,按照面孔可信度,由低到高进行7点测评。最后,以挑选出来的60张面孔图片在两组被试中的行为数据结果作为实验一的行为指标进行统计分析。

2.4. 数据分析

采用SPSS26.0统计软件对两组被试的面孔信任评价结果进行2 (年龄:青年,老年) × 3 (面孔类型:可信面孔,中性面孔,不可信面孔)重复测量方差分析。

2.5. 实验结果

2.5.1. 面孔信任评价的年龄差异

方差分析结果显示,年龄的主效应显著(F (1, 70) = 11.87, p = 0.001, η2 = 0.145),青年被试和老年被试的面孔信任评价结果存在显著差异;面孔类型主效应显著(F (2, 69) = 87.34, p < 0.001, η2 = 0.56),LSD结果显示,三种类型面孔的信任评价结果存在两两之间的显著差异;此外,年龄与面孔类型的交互作用显著(F (2, 69) = 23.65, p < 0.001, η2 = 0.25),表明三种不同类型的面孔信任评价间存在显著的年龄差异。

进一步,青年组和老年组被试组间的简单效应分析结果显示,青年被试对三种类型面孔的信任评价存在显著差异(F (2, 123) = 53.24, p < 0.001),LSD结果显示,青年被试对可信面孔的信任评价最高(M = 5.00),对不可信面孔的信任评价最低(M = 3.32),对中性面孔图片的信任评价介于两者之间(M = 4.05, p1 < 0.001, p2 < 0.001)。老年被试对三种面孔的可信度评价同样存在显著差异(F (2, 87) = 4.73, p = 0.01),LSD结果显示,老年被试对可信面孔的信任评价最高(M = 5.00),显著高于对中性面孔(M = 4.43)和不可信面孔(M = 4.47)的评价结果(p1 = 0.007, p2 = 0.013),此外,老年被试对中性面孔和不可信面孔的信任评价不存在显著差异(p = 0.83)。

三种类型面孔信任评价的简单效应分析结果显示,青年组和老年组被试对可信面孔的信任评价不存在显著性差异(F (1, 70) = 0.031, p = 0.86),而老年被试对中性面孔的信任评价和对不可信面孔的信任评价则明显高于青年被试对中性面孔的信任评价(F (1, 70) = 4.80, p = 0.032)和对不可信面孔的信任评价(F (1, 70) = 36.68, p < 0.001)。

2.5.2. 老年人面孔可信度评价特点

实验一结果表明,较青年人而言,中国老年人对不可信面孔的信任评价更为积极,这一结果与以往以西方老年人为被试的研究结果一致。此外,中国老年人对中性面孔的信任评价同样显著高于青年人,这似乎意味着基于面孔可信度,中国老年人更容易对陌生人产生可信的评价,从而在之后的互动交往中存在着更大程度的轻信风险,更容易受到陌生人的欺骗。

面孔信任评价发生在面孔可信度加工的视觉早期阶段,其结果会影响到之后情绪性注意资源和动机性注意资源的分配,从而表现出不同的面孔可信度加工特点。此外,视觉加工策略还会对面孔的记忆产生影响(Henderson & Ferreira, 2004),据此,实验二采用眼动追踪技术,对老年组和青年组被试进行面孔可信度加工过程中眼动情况进行实时追踪,结合被试在面孔再认阶段的表现,探究老年人对不同类型面孔进行可信度加工时的眼动特点和记忆优势,从视知觉加工角度为老年人更容易受到陌生人欺骗这一社会现象背后的心理机制探究提供新的研究证据和更全面的研究视角。

3. 实验

3.1. 被试

招募32名天津在校大学生作为青年组被试,剔除2名无效被试后(存在眼动偏移),青年组最终样本量为30名被试(M = 20.70岁,SD = 2.89岁,其中女性25名)。招募天津某社区60岁以上的老年人32名作为老年组被试(M = 66.78岁,SD = 2.42岁,其中女性23名)。所有被试均为右利手,具有初中以上文化教育水平,身体健康状况良好,不存在认知方面的问题,不存在色盲、色弱等眼部疾病。对全部被试使用FrACT3.9.8软件进行视力和视觉对比度的测量,确保其视力或矫正视力正常。被试均签署知情同意书,并在实验结束后获得一定的报酬。

3.2. 实验材料

实验二包括面孔可信度判断任务和面孔再认这两个任务,对被试进行面孔可信度判断任务过程中的眼动数据进行采集。

面孔可信度判断任务采用Eprime2.0软件进行编程。正式实验采用40张东亚中性情绪男性面孔材料,分别为实验一挑选出的60张面孔材料中的20张可信面孔材料(M可信面孔 = 5.00, SD = 0.61)和20张不可信面孔材料(M不可信面孔 = 3.33, SD = 0.85),两种类型面孔之间的差异显著(p < 0.001)。所有面孔经标准化处理为540 × 540像素大小,对可信和不可信面孔进行随机的组合处理,以屏幕中央线为轴左右对称放置,产生了20张图片组合,接下来对每张图片上的两张面孔进行左右位置调换,最后共计得到40张组合图片(样例见图)。这些组合图片宽1024像素,高768像素。组合图片的每张面孔所形成的矩形区域宽404像素,高404像素,两张面孔的中心区域间的距离为562像素。面孔材料组合图片示例见图2。

面孔再认任务同样采用Eprime2.0软件进行编程。正式实验采用80张东亚中性情绪男性面孔材料,其中40张为面孔可信度判断任务中的面孔材料(旧刺激),另外40张选自实验一中随机生成的120张面孔材料,分别为被试没有见过的20张可信面孔和20张不可信面孔(新异刺激)。

Figure 2. The examplar of face material combination in experiment 2

图2. 实验2面孔材料组合图片示例

3.3. 实验仪器

眼动实验(面孔可信度判断任务)采用:车载Eyelink 1000型眼动仪来记录被试的眼动数据,采样频率为1000 Hz,显示器大小17英寸,屏幕刷新频率为120 Hz,分辨率为1024 × 768像素。被试和屏幕之间的距离为70厘米。左右两边每张图片呈3˚视角。

再认实验采用:联想电脑,显示器大小19英寸,屏幕刷新频率为120 Hz,屏幕分辨率为1920 × 1080像素。被试和屏幕之间的距离为70厘米。每张图片呈3˚视角。

3.4. 实验流程

在眼动实验室对两组被试进行个别施测,在被试进行面孔可信度判断任务时,用眼动仪对的眼动数据进行实时记录。当一组被试全部完成面孔可信度判断任务后,再继续进行面孔再认任务。

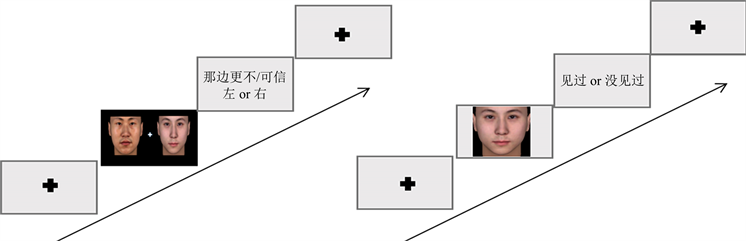

进行面孔可信度判断任务时,被试按照要求在实验过程中尽量保持头部不动,采用下巴托架对被试的头部进行固定。正式实验前,对被试进行5个trail的练习确保被试理解实验任务。之后对被试的眼动进行校准,采用九点追踪法(具体过程参见王乾东等,2015)。在正式实验阶段,屏幕正中央呈现一个漂移校准点,当被试的注视点移动到校准点时(偏移在1˚视角内),组合图片出现,每张图片呈现3000 ms,之后呈现问题“您觉得哪边的面孔更可信/不可信?‘左边’还是‘右边’?”被试根据可信/不可信面孔的位置(屏幕左右)做出相应的按键反应(“S”和“K”键)。按键结束后呈现1500 ms的空屏,然后进行下一个试次,整个眼动实验共计40个试次,面孔和问题在整个实验过程中随机呈现。眼动仪会自动记录被试每个试次的眼动数据。整个眼动实验约持续10~15分钟。

接下来,被试进行面孔再认任务。在面孔再认任务阶段,屏幕中央呈现1000 ms的“+”,接着呈现一张面孔材料(40张旧刺激和40张新刺激),被试需要尽可能快地做出“见过”或者“没见过”的判断,并作出相应的按键反应(“S”和“K”键)。按键结束后随即开始进行下一个试次。面孔再认阶段共计80个试次,80张面孔材料依次随机呈现,整个阶段的再认任务大概持续10~20分钟。具体实验流程见图3。

Figure 3. The procedure of face recognition stage and the procedure of facial trustworthiness evaluation stage

图3. 面孔可信度判断阶段和面孔再认阶段流程

3.5. 数据分析

根据前人研究,本实验面孔可信度判断任务阶段采用首次注视点偏向率、凝视时间、总注视时间和总注视点个数作为因变量指标采用SPSS 26.0软件进行统计分析。

首次注视点偏向率:指首次注视点偏向于某一兴趣区的试次数除去总的试次数,例如,老年被试对可信面孔的首次注视点偏向率 = 首注视点偏向于可信面孔兴趣区的试次数/总试次数。在前人研究中,首次注视点偏向率被用作注意警觉指标(王乾东等,2015)。

凝视时间:指从首次注视点开始到注视点首次离开当前兴趣区之间的持续时间(闫国利等,2013),是反应早期面孔可信度视觉加工的指标。对某一兴趣区的凝视时间越长,说明该兴趣区越吸引被试的注意。

总注视时间和总注视点个数:指落在兴趣区内总注视时间和总注视点个数的总和,是反应晚期面孔可信度视觉加工的指标(闫国利等,2013)。对某一兴趣区的总注视时间越长、总注视点个数越多,说明被试对该兴趣区的加工时间更长。

对两组被试再认阶段的记忆成绩进行统计分析,进一步探究中国老年人进行面孔可信度加工时的视觉机制特点。

3.6. 实验结果

3.6.1. 眼动数据结果

对被试首次注视点偏向率的统计分析如下:重复测量方差分析结果显示年龄的主效应不显著;面孔类型的主效应显著(F (1, 60) = 4.60, p = 0.036, η2 = 0.071);年龄与面孔的交互作用显著(F (1, 60) = 9.27, p = 0.003, η2 = 0.134)。简单效应分析结果发现,老年被试对可信面孔的首次注视点偏向率(M = 0.51)明显高于青年被试对可信面孔的首次注视点偏向率((M = 0.46), F (1, 60) = 4.60, p = 0.036, η2 = 0.071);而老年被试对不可信面孔的首次注意点偏向率(M = 0.49)则明显低于青年被试对不可信面孔的首次注视点偏向率(M = 0.54, F (1, 60) = 4.60, p = 0.036, η2 = 0.071)。老年被试对两种不同类型面孔的首次注视点偏向率没有区别(t(31) = 0.64, p = 0.528),而青年被试对不可信面孔的首次注视点偏向率明显高于对不可信面孔的首次注视点偏向率(t(29) = 3.66, p = 0.001)。这一结果表明,青年人存在对不可信面孔的首次注视点偏向,对不可信面孔表现出更多的注意警觉。而老年人则不存在对不可信面孔的注意警觉。

对被试凝视时间的统计分析结果如下:重复测量方差分析结果表明,年龄的主效应不显著(F (1, 60) = 0.253, p = 0.62, η2 = 0.004);面孔类型的主效应显著(F (1, 60) = 29.27, p < 0.001, η2 = 0.328),老年被试和青年被试对可信面孔的凝视时间(M = 632.35)显著高于对不可信面孔的凝视时间(M = 572.02);被试年龄与面孔类型的交互作用不显著(F (1, 60) = 0.68, p = 0.41, η2 = 0.011)。随后的简单效应分析发现,老年被试对可信面孔的凝视时间(M = 642.54)明显高于对不可信面孔的凝视时间(M = 573.33, t(31) = 5.04, p < 0.001);青年被试对可信面孔的凝视时间(M = 621.48)明显高于对不可信面孔的凝视时间(M = 570.61, t(29) = 2.89, p = 0.007);老年被试和青年被试在两种类型面孔的凝视时间上不存在显著的区别。

对被试总注视时间和总注视点个数的统计分析结果如下:重复测量方差分析结果表明,在总注视时间和总注视点个数上,年龄的主效应不显著,面孔类型的主效应显著(F1 (1, 60) = 29.27, p1 < 0.001,

; F2 (1, 60) = 37.91, p2 < 0.001,

),老年被试和青年被试对可信面孔的注视时间更长,总注视点个数更多(p1 < 0.001; p2 < 0.001);被试年龄与面孔类型的交互作用显著(F1 (1, 60) = 4.15, p1 < 0.05,

; F2 (1, 60) = 4.08, p2 < 0.05,

)。简单效应分析结果表明,老年被试和青年被试在对可信面孔的总注视时间不存在显著性差异,老年被试对不可信面孔的总注视时间(M = 995 ms)明显短于对可信面孔的总注视时间(M = 1026 ms, p < 0.05);两组被试在两种类型面孔图片的注视点个数上不存在显著差异。

3.6.2. 面孔再认结果

2 (年龄:青年,老年) × 2 (面孔类型:可信面孔,不可信面孔)的重复测量方差分析结果显示,年龄的主效应不显著(F (1, 60) = 0.28, p = 0.596, η2 = 0.005),老年人的面孔再认正确率(M = 0.64, SD = 0.10)和青年人的面孔再认正确率(M = 0.63, SD = 0.11)之间不存在显著差异;面孔类型的主效应不显著(F (1, 60) = 1.37, p = 0.247, η2 = 0.022),可信面孔的再认正确率(M = 0.63, SD = 0.09)和不可信面孔的再认正确率(M = 0.64, SD = 0.11)之间没有显著区别;年龄与面孔类型的交互作用显著(F (1, 60) = 23.54, p < 0.001, η2 = 0.282)。

老年被试面孔再认正确率的配对样本t检验显示,老年被试对可信面孔的再认正确率(M = 0.66, SD = 0.10)明显高于对不可信面孔的再认正确率(M = 0.61, SD = 0.08, t(31) = −2.37, p = 0.02, Cohen’s d = 0.552);青年被试面孔再认正确率的配对样本t检验显示,青年被试对可信面孔的再认正确率(M = 0.59, SD = 0.11)明显低于对不可信面孔的再认正确率(M = 0.67, SD = 0.09, t(29) = 4.88, p < 0.001, Cohen’s d = 0.796)。

可信面孔再认正确率的独立样本t检验显示,老年被试对可信面孔的再认正确率显著高于青年被试对可信面孔的再认正确率(t(60) = 2.70, p = 0.009, Cohen’s d = 0.697);不可信面孔再认正确率的独立样本t检验显示,老年被试对不可信面孔的再认正确率显著低于青年被试对可信面孔的再认正确率(t(60) = −2.438, p = 0.018, Cohen’s d = 0.629)。

3.7. 老年人面孔可信度加工的眼动特点和面孔再认特点

根据实验二结果可知,青年人存在对不可信面孔的首次注视点偏向,对不可信面孔表现出更多的注意警觉。而老年人则不存在对不可信面孔的注意警觉。结合老年人在两个阶段测验中的表现,发现在面孔可信度加工的视觉早期,老年组被试和青年组被试均对可信面孔存在注意偏向,这种现象表明,可信面孔在视觉加工的前期更加能够引起人们的注意偏向,但同时也不能排除造成这种现象的原因是本实验采用的可信面孔相较于不可信面孔具有更大程度的情绪效价;在面孔可信度加工的视觉后期,相较于青年被试,老年被试更多的将注意资源分配给了对可信面孔的加工。在面孔再认测验中,老年被试的整体再认正确率和青年被试间不存在明显的差异,但和青年被试对不可信面孔的再认成绩更好,老年被试对可信面孔存在记忆优势,而记忆通常和视觉加工策略有关。综上所述,实验二的研究结果表明,老年人在对面孔可信度进行加工时,存在和青年人不同的视觉加工策略,对面孔携带的积极情绪线索存在更多的加工偏向和记忆优势。以上结果表明,老年人的积极效应体现在对面孔可信度加工的视觉策略中。

4. 总讨论

本研究采用眼动追踪技术,通过两个实验探究了中国老年人进行面孔可信度评级时的视知觉加工特点,以进一步探讨老年人容易受到陌生人欺骗这一社会现象背后的心理机制。

实验一结果表明,较青年人而言,中国老年人对不可信面孔的信任评价更为积极,此外,中国老年人对中性面孔的信任评价同样显著高于青年人,说明中国老年人更容易根据第一印象对陌生人产生可信的评价,从而在之后的互动交往中存在着更大程度的轻信风险,更容易受到陌生人的欺骗。西方研究者基于fMRI的一系列研究发现,和青年人相比,老年人在进行面孔信任评价时左侧前脑岛的激活程度更弱(Castle et al., 2012),在面对可信图片时,老年人背外侧前额叶和杏仁核的激活程度更高(Zebrowitz et al., 2017)。目前研究中对导致这种年龄差异的原因的解释主要有两种:首先,有关老年人认知老化的研究表明,老年人认知功能的退化使得老年人在进行面孔信任评时认知负荷过重,无法更好地感知不可信面孔线索并对其进行加工产生可靠的信任评价;另一个原因是老年人的“积极效应”,社会情绪选择理论(SST)认为,老年人的认知加工资源更倾向于对情绪的调节,因而老年人对具有正向情绪效价的材料存在注意偏向和加工偏好。

实验二结果表明,不同于青年人,中国老年人没有表现出对不可信面孔的注意警觉。在面孔可信度加工的视觉早期阶段,中国老年人和青年人一样均表现出对可信面孔存在注意偏向,这种现象表明,可信面孔在视觉加工的前期更加能够引起人们的注意偏向,而在面孔可信度加工的视觉后期,相较于青年人,中国老年人更多地将注意资源分配给了对可信面孔的加工。此外,中国老年人对可信面孔存在记忆优势,而这种记忆通常和视觉加工策略有关。

结合实验一和实验二的研究结果,我们不难发现,在缺乏社交信息的交往过程中,中国老年人更加倾向于对具有中性面孔和不可信面孔特征的陌生人做出可信任的评价,这种积极的面孔信任评价特点使得中国老年人存在更大的轻信风险,更容易受到来自陌生人的欺诈。与此同时,老年人这种积极的信任评价可能会对面孔可信度加工过程中老年人认知资源的分配产生影响,对不可信的面孔线索分配的认知资源较少,因而无法更好地察觉、识别陌生人不可信的面孔特征。与此同时,中国老年人还存在对于可信面孔的记忆优势,而造成这一现象的原因可能是出自老年人对于消极信息采取回避策略的自我保护机制,这一机制能够帮助老年人更好地进行情绪调节。

在东方集体主义文化背景下,人际关系对人们的生活而言非常的重要,随着科技和现代医疗的进步,老年人的健康水平和认知能力较原来有了很大程度的提高,因而存在着社会交往的需求。中国作为老龄人口最多、老龄化增速最快的国家,如何在解决老年人受骗问题的同时解决老年人人际交往和社会支持的需求,是未来研究需要考虑的问题之一。

此外,在实验二中,青年被试对可信面孔的总注视时间更长,这一发现和以往研究不同。在本实验中,为了使面孔更加贴近现实生活中东亚男性面孔,没有对面孔图片进行灰度处理,这可能是造成青年人对可信面孔存在更长的注视时间,但造成这种现象背后的真正原因还有待进一步的研究。在未来研究中,我们应该在眼动实验中加入中性面孔,更加全面地考察老年人进行面孔可信度加工时,随着面孔可信度的变化,老年人各项眼动指标的改变,更加全面地探究中国老年人面孔可信度视知觉加工机制的特点。

参考文献