1. 引言

数字乡村是利用人工智能、5G、物联网等高科技加快乡村振兴进程,并将这些新技术广泛地应用在农业发展、农村建设和农民生活改善等方方面面,改变乡村的发展模式、生产条件,提高乡村社会治理水平和治理成效 [1]。数字乡村建设是党中央立足于城乡高质量融合发展的新时代要求,顺应全球数字化变革趋势,基于数字中国建设视角,为实现乡村振兴而做出的战略部署 [2]。其建设也是一种遵循以人为本、开放共享、整体协同的治理理念,将数字技术与治理理念、治理机制相融合,运用数字技术能够推动乡村全方位的发展,弥合城市与农村的割裂状态,实现城乡统筹发展 [3]。

建设数字乡村既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容 [4]。2018年我国明确提出要实施数字乡村战略,并出台了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》(2018年)、《关于促进乡村产业振兴的指导意见》(2019年)、《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》(2020年)等系列政策文件,都着重强调了乡村数字产业振兴的重要性 [5],明晰了数字乡村建设的顶层设计。数字乡村既是一种发展模式,也是代表未来发展方向的先进乡村形态,其特色不仅体现在网络全面普及和数字经济深度渗透上,而且体现在数字乡村发展的过程中,绿色生态也要达到可持续发展。

数字乡村建设是满足人民群众对美好生活向往的内在要求,是促进城乡融合的重要基础,也是促进乡村振兴的关键环节,是推进治理体系和治理能力现代化的重要抓手。国内外学者大多从数字乡村概念、数字乡村建设成效与作用、如何建设数字乡村等议题进行研究。市场基础和政府的作用对数字乡村建设极为重要 [6],数字乡村建设对乡村振兴和社会经济发展有着直接性的作用 [7],可以有效提升乡村社区的复原力和可持续性 [8],也有助于乡村整合经济、复兴文化和优化环境 [9]。数字乡村打通了资源分配与主体流动的壁垒,可以在一定程度上化解与公共服务不均等相关的城乡数字鸿沟问题,从而更好地提升乡村发展绩效 [10],利用数字乡村的建设技术可以使劳动市场两极分化的问题得到较好的解决 [11]。实施数字乡村战略是推动农业农村现代化发展和转型的必然要求 [12],需要促进现代数字技术与乡村生活生态全面深度融合 [13] [14],加强规划布局,结合地方差异,分类指导数字乡村建设 [15],也要思考金融如何赋能数字乡村建设 [16]、数字乡村与信息赋能出现的数字鸿沟问题 [17]。

现有研究较局限于相关案例或数字乡村建设的理论表达,以具体案例或单一区域为主,整体性空间格局视角下的数字乡村建设水平的定量评估研究较少。基于此,本文以浙江、江苏、安徽三省的县域数字乡村建设水平为对象,从数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理数字化、乡村生活数字化四方面形成的数字乡村水平指数为基础数据,对长三角地区数字乡村发展水平时空特征进行分析,探寻县域层面数字乡村建设的现状特征与空间格局,期望为我国其他地区数字乡村建设战略提供一定的思路和参考。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

北京大学新农村发展研究院联合阿里研究院,在第八届中国淘宝村高峰论坛“县域数字化”主论坛上发布了《县域数字乡村指数(2018)》。该报告突破已有的以城市或者地区为主要评价对象的数字经济指数评价模式,系统构建了县域数字乡村指标体系,以全国1880个县域为基本单元,全面梳理乡村基础设施、乡村经济、乡村生活、乡村治理等方面的数字化内容、具体表征,以及具体建设水平指数。本文选取长三角地区浙江、江苏、安徽三省共154个县域为研究对象(上海除外),运用2018年数字乡村指数,采用定量、可视化方法全面分析长三角地区县域数字乡村发展水平的时空特征。

2.2. 研究方法

常用的区域发展水平测度方法有泰勒指数、Moran’s I、Geary’s C等研究方法。本文主要选取Moran’s I、Geary’s C等来对空间自相关 [18] 进行测度。

1) Moran’s I指数 [19],是检验某一变量在不同空间单元上的集聚程度。常用指标有全局空间自相关Moran's I指数,用于测度一定空间内观测指标总体集聚程度。计算公式为

(1)

I代表全局空间自相关Moran’s I指数;i和j表示各省(区、县);wi,j为空间权重矩阵。

,Moran’s I指数为正,即为正空间相关,呈集聚分布;Moran’s I指数为负,即为负空间相关,呈分散分布;Moran’s I = 0,即为不相关,呈随机分布。

2) Geary’s C指数 [20],是用于判别区域经济在空间上是否存在局部的高值或低值集聚现象。计算公式为

(2)

式中

。Geary’s C 越小,表明区域 i 的观测值与周围邻近区域的观测者之间呈正相

关(相似),Geary’s大,表明区域i的观测值与周围邻近区域的观测者之间呈负相关(相异)。

3. 结果分析

3.1. 总体特征

如表1所示,全国1880个县域数字乡村建设水平均值为49.80,浙江、江苏、安徽分别为53.50、51.71、50.48,均高于全国均值,同时,数字乡村基础设施、乡村生活数字化、乡村治理数字化、乡村经济数字化四大分指标均值也分别高于全国均值,说明长三角区域三省数字乡村建设水平相对较高。具体来看,数字乡村建设水平排百强县域中,长三角区域共有52个,浙江、江苏、安徽分别为39、10、3个,30强中浙江、江苏包揽其中27个。长三角地区是中国经济发展最活跃,开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局中具有举足轻重的战略地位,区域数字经济发展整体水平处于不断提升发展过程中,并遥遥领先于全国其他地区。

Table 1. Comparison of the average of indicators between the whole country and the three provinces of the Yangtze River Delta

表1. 全国与长三角三省指标均值比较

对三省数据的进一步分析发现,浙江省数字各方面指数指标均强于江苏省和安徽省,而江苏省又胜于安徽省。数字乡村建设中的四项分指标中,数字乡村基础设施水平最高,乡村生活数字化水平排第二,乡村治理数字化水平列第三,乡村经济数字化水平最低,三省中四项指标排序亦是如此。由此可知,尽管长三角地区县域数字乡村发展水平在全国范围内处于前列,但仍然还有较大的提升空间,除数字乡村基础设施水平相对较高外,乡村经济数字化、乡村生活数字化还有待大幅度的提升空间。

3.2. 全局空间自相关

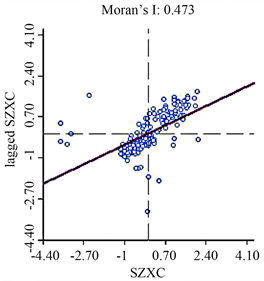

通过计算长三角地区县域数字乡村发展水平的莫兰指数,得到莫兰散点图,绘制四象限图,探索数字乡村在空间上的集聚和异质情况(图1)。

Figure 1. Global Moran’s I scatter plot

图1. 全局Moran’s I散点图

根据计算结果,长三角地区数字乡村的全局莫兰指数为0.473,表明长三角地区县域数字乡村建设水平存在明显的空间相关性,并且主要聚集在第一象限和第三象限,认为存在显著的空间自相关性。

进一步计算数字乡村建设水平包含的四项指标全局莫兰指数,结果见表2。

Table 2. Global Moran’s I of four sub-indexes of digital rural construction

表2. 数字乡村建设四项分指标的全局Moran’s I

由表2可知,在Queen空间权重矩阵下的莫兰指数均大于0.3,且乡村治理数字化数值最大为0.651,数字基础设施最小为0.320。因此,长三角地区四个分指标间均存在正向的空间自相关关系,即长三角县域数字乡村建设存在明显的空间相关性,其中乡村治理数字化呈现的空间相关性最明显。

3.3. 局部空间自相关分析

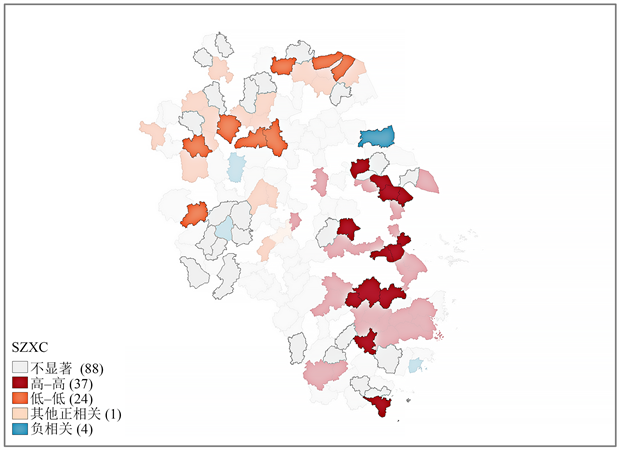

全局空间自相关仅反映了长三角地区数字乡村发展的整体特征,无法揭示相邻县域间的局部空间自相关关系。局部Geary’s C [21] 指数能弥补全局Moran’s I检验过于笼统的缺点,真实、具体地反映长三角地区数字乡村发展的局部空间聚集模式。借助Geoda软件计算长三角地区154个县域的数字乡村局部Geary’s C指数,生成局部Geary聚类分布图,结果见图2。

Figure 2. Geary cluster distribution map of digital rural development levels

图2. 数字乡村发展水平的Geary聚类分布图

1) “高–高”(HH)集聚区域。主要分布在南部,共有37个,其中浙江占75.68%,江苏占21.62%,安徽仅有1个,占2.7%。HH关联区域大范围集中于浙江省中东部,分别为金华永康等6个,台州天台等5个,嘉兴桐乡市、海宁市等4个,湖州安吉县等4个,杭州淳安县等2个,宁波宁海县等2个,绍兴新昌县等2个,丽水龙泉市等2个,以及温州市苍南县。江苏省偏南部地区有苏州太仓市、昆山市等5个,以及南通启东市等3个共8个县域存在“高–高”聚集。安徽省唯一存在高–高聚集的为芜湖市的芜湖县。江苏和浙江由于区位优越,地域上相互毗邻,经济都较为发达,易形成整体协同效应。

2) “低–低”(LL)集聚区域。数量共有24个,主要分布在长三角偏北部,位于安徽省和江苏省,其中安徽共17个,占70.83%,江苏共7个,占29.17%。安徽省主要为毫州市的利辛等3个、滁州市的凤阳等3个、蚌埠市怀远等3个、宿州市萧县等2个、阜阳的临泉县等2个、六安的霍山县等2个、合肥市长丰县,以及池州市青阳县。江苏省的有连云港灌南等4个、盐城响水等2个、徐州新沂市1个县域。

3) 负相关区域。数量为4个,位于安徽省安庆桐城、合肥长丰,还有两个为江苏省盐城的东台市和浙江省台州的玉环县。

由此可见,长三角地区数字乡村发展水平在空间分布格局上呈现一定的聚集性特征,在空间上呈明显的“高–高”、“低–低”集聚分布,高值区主要分布在江苏省的西南部和浙江省的中部及偏北部位置;低值区分布在安徽和江苏的北部。浙江地区作为我国经济最为发达的省份之一,各县域的数字乡村发展水平要明显高于其他区域。依托浙江省的经济发展、政策条件、交通因素等,浙江的数字乡村发展水平相较于安徽、江苏而言,数字乡村发展水平更高。

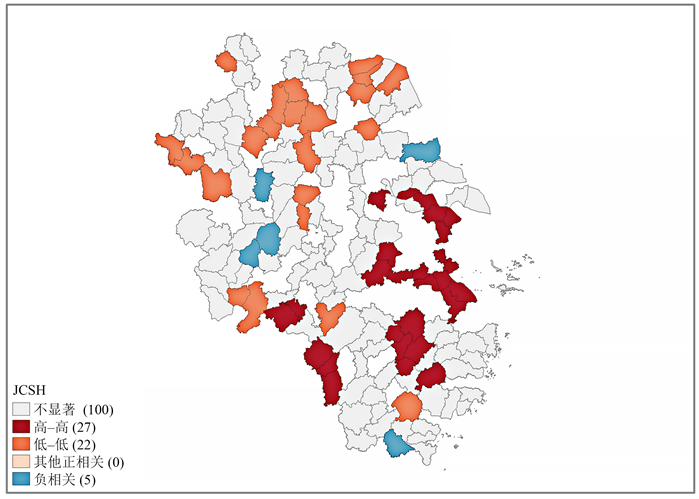

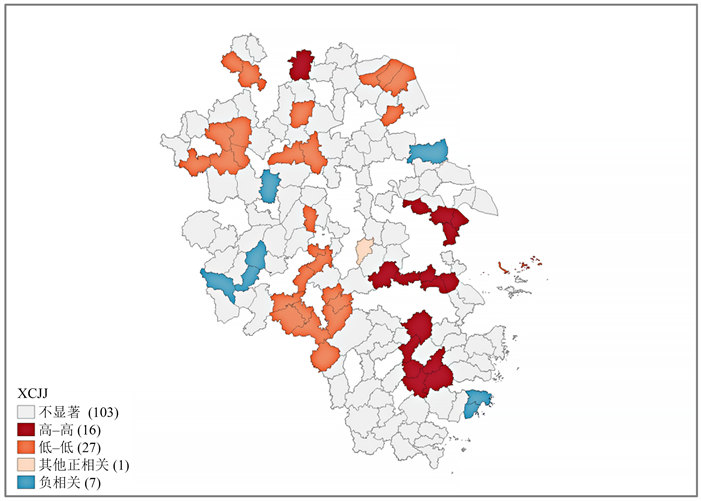

进一步生成长三角地区影响数字乡村发展四个方面指数的局部Geary聚类分布图(图3)。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 3. Four different indicators affecting the digital countryside. (a) Infrastructure; (b) Rural economy; (c) Country life; (d) Rural governance

图3. 影响数字乡村的四项不同指标。(a) 基础设施;(b) 乡村经济;(c) 乡村生活;(d) 乡村治理

从基础设施聚类(图3(a))可以看出,共27个县域处于“高–高”集聚区,呈放射性分散状态,浙江有20个,占比74.07%,江苏有5个,占比18.52%,安徽仅2个,占比7.41%。主要区域为浙江的嘉兴、湖州、衢州、绍兴、金华,江苏苏州市和安徽黄山市部分地区。“低–低”集聚区也较为分散,浙江仅1个,占4.55%,江苏共7个,占31.81%,安徽省域内呈“低–低”集聚的乡村最多,共14个,为63.64%。“低–低”区域主要集中在江苏省和安徽省交接和边界处,具体为江苏盐城市、宿迁市,安徽蚌埠市、阜阳市、池州市部分地区。浙江区“低–低”集聚区较少,典型区域如丽水市。处于负相关集聚区域较少,主要为江苏盐城市和南通市交界区域、安徽省合肥市以及巢湖市,少量分布于浙江温州市部分区域。

从乡村经济聚类(图3(b))可以看出,“高–高”集聚区共16个,浙江15个,占比93.75%,江苏省1个,占比6.25%。浙江主要集中在的金华、杭州、湖州、嘉兴的部分地区,江苏省唯一一个呈“高–高”集聚的县域在江苏省徐州的邳州市。“低–低”集聚区较多集中在长三角北部,共27个,安徽有21个,占比77.78%,江苏有5个,占比18.52%,浙江仅一个,占比3.7%。呈负相关县域较少,主要有浙江省台州市的部分地区,还有江苏盐城市部分地区以及安徽安庆市部分地区。

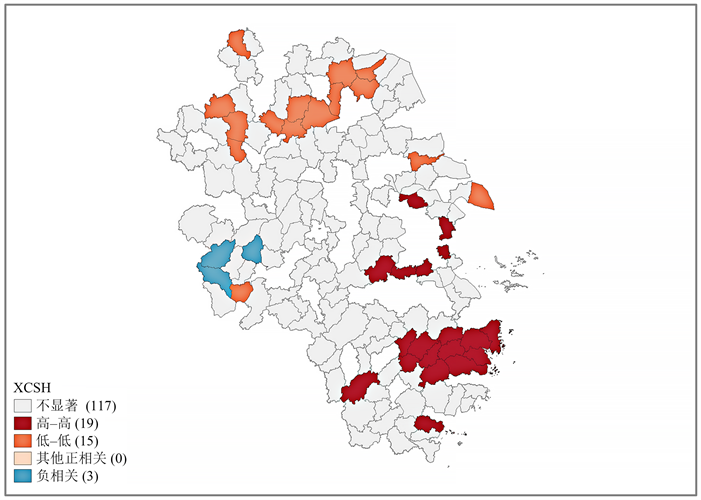

从乡村生活聚类(图3(c))可以看出,“高–高”集聚区呈块状分布,共19个,浙江有17个,占比89.47%,江苏有2个,占比10.53%,且大面积集中在浙江区域,少部分呈半廓形跨界分布在浙江省和江苏省,主要聚集在浙江金华、绍兴、宁波、衢州和温州,以及江苏南京、常州和无锡。“低–低”集聚区大部分呈条状集中在长三角北部,共15个,只存在于江苏和安徽,其中江苏为8个,占比53.33%,安徽为7个,占比46.67%。主要存在于江苏徐州市、淮安市和盐城市,以及安徽淮北市、淮南市。而负相关的集聚区只存在于安徽省的安庆市。

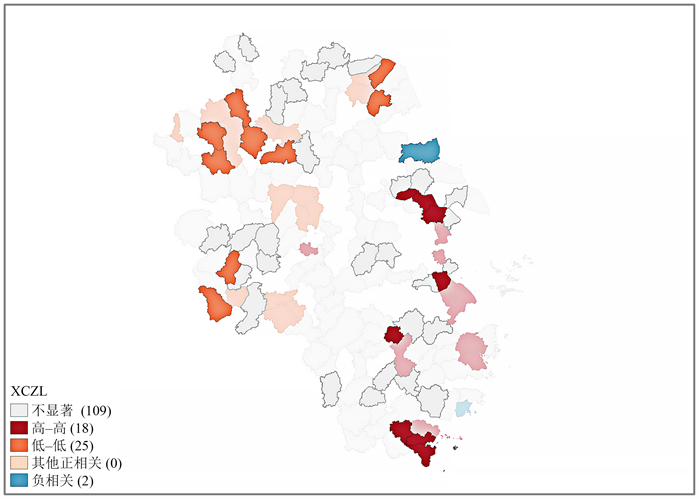

从乡村治理聚类(图3(d))可以看出,“高–高”集聚区呈多点分散状态,分布在浙江、江苏两省,共18个,浙江13个,占比72.22%,江苏4个,占比22.22%,安徽仅1个,占比5.56%。具体为浙江温州市、杭州市、嘉兴市和宁波市,江苏泰州市、苏州市,安徽芜湖市。“低–低”集聚区只存在于安徽和江苏,且大范围集中在安徽偏北地区,共25个,安徽为21个,占84%,江苏为4个,占16%。具体为安徽毫州、安庆、蚌埠、阜阳的部分地区,以及江苏盐城的少部分地区。呈现负相关集聚区极少,主要为江苏南通市部分地区及浙江台州市的小部分地区。

4. 结论与建议

4.1. 结论

本文采用空间分析方法探究了长三角地区数字乡村发展水平时空特征及其空间关联性。结果表明:① 长三角地区数字乡村建设水平位居全国前列,并遥遥领先于全国其他地区,内部排序为浙江、江苏和安徽。四个指标强弱排序为:数字乡村基础设施、乡村生活数字化、乡村治理数字化建设、乡村经济数字化建设。② 数字乡村发展水平的Moran’s I指数均为正,即在空间上表现出明显的空间自相关性,区域经济发展水平在空间上表现出集聚的特征。③ 局部Geary’s C指数表明不同空间尺度的数字乡村经济发展水平在空间上以“高–高”、“低–低”空间集聚模式为主,两极分化趋势较为严重,这种空间集聚特征具有较强的综合经济发展水平依赖性。浙江作为经济高度发展的核心地区,带动了当地的数字乡村发展水平,导致数字乡村发展指数水平均很高,前30位中县域中浙江占27个。

4.2. 建议

独特的政策因素和区位因素影响,长三角地区经济发展占据领先地位,数字乡村发展水平保持在全国前列,但两极分化也较严重。促进长三角地区数字乡村发展是新时期贯彻中共中央和党中央乡村振兴战略的重要内容。目前综合经济发展水平仍是制约长三角地区数字乡村发展水平的主要障碍因素,导致长三角地区数字乡村发展水平的区域差异明显,并提出如下建议:

1) 积极扶持相对落后县域。国家应在乡村旅游、资金、项目等方面对相对欠发展地区予以倾斜。如安徽和江苏省的北部,以江苏省盐城市北部、淮安和安徽省滁州、淮南、蚌埠为主的区域,应在利用特色开发高品质的乡村旅游的同时,依托政府政策支持,不断完善数字乡村建设,推动乡村数字综合水平的提升,尽快打破“低–低”空间聚集的局面。

2) 县域间加强合作与共享。研究表明,长三家地区的数字乡村发展聚集性较为明显,浙江的数字乡村发展水平最高,应充分发挥浙江省在长三角地区的支撑引领核心作用,依托其区位、发展优势进一步推动其他地区数字乡村发展,将“极化效应”转变为“涓滴效应”。同时,各省也需要借鉴发展水平较高地区的数字乡村发展模式,实现省域间协同发展,构建长三角地区数字乡村一体化发展战略机制,缩小不同县域间数字乡村发展差距。

3) 制定灵活的发展政策。随着数字乡村发展步伐的加快,数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理指数、乡村生活数字化的发展存在不同的问题,应针对不同空间尺度、不同类型区域制定差异化的数字乡村发展战略、政策,分级分区分类引导、因地施策、重点突破,查漏补缺,不断提高数字乡村发展综合水平。

4) 强化科技创新引领。强化数字资源在数字乡村建设中的支撑作用,聚集数字乡村的发展瓶颈,鼓励技术创新、模式创新、应用创新。探索人工智能、虚拟现实、大数据认知分析、区块链、5G等前沿技术在乡村建设中的综合应用研究,建立健全智慧农业技术体系,完善行业监管数字化,推动农村基础设施数字化转型升级,促进农文旅融合数字化发展。

基金项目

国家级大学生创新创业训练计划支持项目(202113290003)。