1. 引言

礼貌原则是人际沟通需要遵循的原则之一,在语用学研究中占有重要地位。礼貌原则研究从纵向大致可分为语言礼貌、人际礼貌和共建礼貌三个阶段 [1],从横向看,中国和西方国家因不同的文化背景孕育了不尽相同的礼貌原则,但社会文化是动态且复杂的,即使在中国社会内部,对礼貌内涵的界定也并非完全一致的,和西方社会的礼貌文化形成了区别和联系交织的复杂形态,这些都是在处理跨文化交际时需要注意的。

在礼貌研究的第一阶段,英国语言学家Leech在1983年从修辞学和语体学的角度,首次提出“礼貌原则”(politeness principle),包括策略、宽宏、赞扬、谦虚、赞同、同情六个准则 [2]。国内学者顾曰国在1992年首次提出了中国的礼貌准则:贬己尊人、称呼、文雅、求同、德言行准则,并且探讨了Leech的礼貌原则和中国的礼貌原则的出入 [3]。这种传统的礼貌研究确定了后续礼貌研究的基本方向,但孤立的语句从一定程度上没有真实地反映交际场景,对不同社会关系下差异性场景的研究不够深入。在第二个阶段,随着全球化的纵深推进,人际交往日益多元化、复杂化,跨文化交际的需求迫使礼貌研究由静态研究转向动态研究,礼貌的研究转向具体的语境中的会话,与此同时,礼貌原则研究逐渐转向到跨文化交际背景下,汉语与其它语言之间在礼貌原则上表现形式的差异开始显著化,学者开始挖掘语言礼貌原则差异背后的社会学、心理学原因 [4]。第三个阶段的礼貌原则的研究和人际语用学联系紧密,同时涉及语言形式和语境本身的探讨,研究囊括了人际交往的互动视角和参与交际者的历史关系,主张在日常会话中寻找更加丰富的语料,试图探索一种“共建”模式下的礼貌人际关系 [5]。

中西礼貌研究进展至第三阶段后,更加细致地考量了其他社会因素对于中国礼貌原则的确定,重新对中西礼貌原则的差异进行比较。婚姻关系具有极强的社会属性,夫妻双方被赋予了更加明确的社会角色和社会责任,因此在社交活动中,对礼貌的言语、行为模式和未婚人群的认知也有所改变,和西方礼貌研究的对比也因此产生新变化。利用中国知网的平台高级搜索检索“婚姻”和“家庭”、“婚姻”和“心理”的主题,并对检索出的中文社会科学引文索引(CSSCI)、核心期刊进行关键词可视化分析,发现近年来中国国内对婚姻的研究集中于婚姻家庭、婚姻观念、家庭关系、家庭状况、夫妻关系等热点词汇,国内对婚姻与礼貌两个主题结合的研究数量不多,基于此,以婚姻状况为切入点,通过研究未婚群体和已婚群体对会话中礼貌原则内涵界定的差异性,探讨由婚姻导致的礼貌认知的转变,并将得到的结果与西方对礼貌原则再次进行对比,以期为礼貌原则研究、汉语对外教学提供新思路。

2. 调研过程

2.1. 研究对象

采用问卷星进行线上收集问卷,共发放问卷346份,有效问卷346份,问卷有效率100%,其中未婚156人,占总人数的45%,已婚190人,占总人数的55%。

2.2. 研究方法

2.2.1. 发放自编调查问卷

于2021年10月23日19时18分在线上问卷星平台下发调研问卷,于2021年10月26日10时26分收集346份有效调研问卷,调研问卷的人口学变量问题包括受访者:性别、年龄段、职业、文化水平、日常语言的使用等和婚姻状况等基本问题,调研问卷的会话对答问题是在Richard, J. Che和Schmidt, R. W [6] 提出的对答结构的基础上设定的,包括招呼语、告别语、答复夸奖、答复感谢、聊天话题、避免聊天的话题、被拒后再邀请、接受邀请后客套、发出请求、拒绝邀请和请求等日常会话问题。本调研问卷的设计以日常生活中同龄好友间的对话为研究语料,在为受访者提供好友聊天的具体会话情境的基础上,兼顾说话人和听话人双方对礼貌内涵的界定,并对未婚和已婚群体对礼貌内涵的异同进行语用学分析。

2.2.2. 数据采集程序

通过问卷星收集未婚和已婚人群的调研问卷,受访者按提示独立答题,符合要求者方可提交,因此346份问卷均按照顺序完整填写所有要求题目,均为有效问卷。将得到的346份有效问卷以excel表格的形式导出数据,统计未婚和已婚两个群体面对相同会话情境时选择每一项选项的数据并制作成表格和饼图,将得到的表格数据导入SPSS系统进行卡方检验。

2.2.3. 卡方检验

根据表1计算的皮尔逊卡方值,以检验婚姻状况与打招呼的相关性是否显著(

)为例,给出显著性检验过程。

1) 提出假设

2) 计算统计量

表中皮尔逊卡方值均由SPSS软件计算所得。

3) 进行决策

根据显著性水平

和自由度

,得出卡方分布右尾机率:

。由于

,所以拒绝原假设H0,说明恒生指数与成交量之间存在显著的相关性。

以同样的方式对各皮尔逊卡方值进行

统计量检验并进行决策,最终结果如下:婚姻状况与招呼与、告别语、答复夸奖、接受感谢、聊天话题、避免聊天的话题、被拒后再邀请、拒绝邀请之间存在显著的相关性,与邀请后拒绝、发出邀请之间不存在显著相关性。

3. 研究结果及分析

由表1数据得知,招呼语、告别语、答复夸奖、答复感谢、聊天话题、避免聊天话题、被拒绝后再邀请、拒绝邀请这几个话题与婚姻状况存在显著性相关关系,在以往的研究中,中西方对礼貌内涵的理解的不同集中于“回应夸奖”和“面子”问题的理解上,本文以答复夸奖、拒绝后再邀请次数、避免聊天的话题为例,分析已婚和未婚群体对礼貌内涵的不同界定,并与西方对礼貌内涵的理解进行对比。

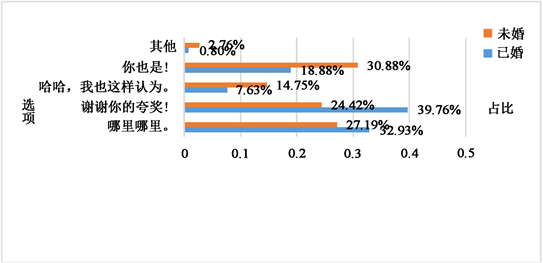

3.1. 回应夸奖

如图1,在面对来自好友的夸奖时,未婚受访者最多选择的是“你也是”,以夸奖回馈对方,或者选择“我也这样认为”,而选择“哪里哪里”的未婚受访者则相对较少,已婚受访者选择最多的是“谢谢你的夸奖”,其次便是表达谦虚的“哪里哪里”,选择肯定的“你也是”和“我也这样认为”比较少。

Table 1. Chi-square test of correlation analysis between marital status and different topics

表1. 婚姻状况与不同话题间相关性分析的卡方检验

Figure 1. Responses of married or unmarried people to compliments

图1. 已婚或未婚人士对夸奖语的回复

在目前探究跨文化视域下的礼貌原则时,大部分研究者都会提到面对夸奖时中西方文化面对表扬时的不同反应,西方更侧重于回应“谢谢”和“你也是”,而中国人更倾向于谦虚式的“哪里哪里”。这个观点在第一阶段顾曰国便提出,在第二、第三阶段不断有学者进行深入研究,如李谨香 [7] 等学者在论文中均引用了顾曰国的“谦虚”礼貌原则并加以深入分析。但根据本次的调查数据显示至少可以得出两点结论,第一,未婚受访者和已婚受访者对礼貌原则的理解存在不同。第二,中西方对礼貌内涵的理解的差异在一定程度上逐渐减少。在未婚和已婚受访者选择“哪里哪里”和“你也是”上体现了一定区分,未婚受访者和西方文化呈现出趋同的选择,更倾向于选择对对方的感谢和认同,而已婚受访者呈现出传统的谦逊态度,这是基于中国自古有之的“贬己尊人”的文化内涵,对自己和与自己相关的人与事物要“贬”和“谦”,对听者和与听者相关的人与事物要“抬”和“尊”,通过拒绝别人的褒奖之词的方式来体现自己的谦虚和尊敬他人的目的。

3.2. “面子”问题

20世纪50年代西方社会学家 E. Coffman提出“面子”这一概念,他认为,面子是社会交往中人们有效地为自己赢得的正面的社会价值,它是个人的自我体现。20世纪70年代英国学者Brown & Levinson基于Coffman的“面子”观念提出了“面子理论”。他们将面子区分为积极面子和消极面子,其中消极面子指自己的行为不受别人的阻碍 [8]。中国社会中“面子”文化亦占据重要的地位,顾曰国将面子列为中国礼貌文化中的重要一环,“面子”在中国是身份和尊重的象征。但中西方对“面子”一词的认知具有深刻的文化差异性,西方人认为如果对方拒绝邀请就应尊重对方的意愿,如果再三邀请是无礼的,但中国则恰恰相反,认为再三邀请对方才能让对方认为自己被尊重,但这一传统的礼貌观也因婚姻状况的不同而产生一定的变化,如图2,大部分未婚受访者在面对拒绝后就会直接同意,只有已婚受访者都会在面对拒绝后再三邀请,以此显示自己的诚意,给予对方“面子”。值得注意的是,和面对表扬时类似,更多的未婚受访者在面对拒绝时会选择尊重对方的选择或者最多再邀请一次,这和西方文化视域下的尊重他人自由的“面子”思维是一致的,代表未婚群体中的礼貌思维从一定程度上发生了改变,和西方的跨文化交流差异开始缩小。

Figure 2. The number of re-invitations after a married or unmarried person has been refused

图2. 已婚或未婚人士被拒绝后再邀请次数

与此类似,未婚受访者和已婚受访者在与同龄好友聊天时选择的聊天话题 [9] 也有一定差异性,如未婚受访者对时政话题较为排斥,但已婚受访者却未对该话题表现出明显的反感。但和上面两项不同的是,未婚和已婚受访者均对于薪资、存款、文凭等问题产生不同程度的反感情绪,对于文娱、天气等话题均未产生较多的反感情绪,这是中国人相对于以往的国际形象中刻板印象的改变,中国人倾向于询问工资、婚姻、家庭这一类话题,但西方社会却普遍认为这属于隐私问题,如果对方贸然提问,有损自己的形象和面子,冒犯隐私。但从调查数据中显示,无论是未婚受访者还是已婚受访者,对于薪资存款或者结婚生育等话题都持相当反感的态度,对于西方人比较认可的天气环境等话题的反感程度较低,是较受欢迎的话题。这证明中国人的礼貌观点和面子隐私的观念和以往的认知不尽相同(图3)。

4. 结语

经过对三代礼貌研究和婚姻有关的文献阅读和资料搜集,比较中西方对礼貌内涵的不同理解,发现礼貌含义指向和婚姻关系的研究数量较少,参照会话研究和人口学资料制作调查问卷搜集数据,并将数据导入SPSS软件进行卡方检验,得出婚姻状况与不同话题间相关性分析结果,研究结果发现,已婚受访者和未婚受访者在中西礼貌原则差异较大的两个方面“接受赞扬”和“面子”上体现了较大差异,已婚受访者更倾向传统的“贬己尊人”和“给面子”中国礼貌观,但未婚受访者的礼貌观与西方礼貌观

Figure 3. Chat topics avoided by married or unmarried people

图3. 已婚或未婚人士避免的聊天话题

差异逐渐缩小。造成这种差异的原因是,中国婚姻关系的缔结对于夫妻二人的意义和西方国家存在巨大差异 [10],在西方婚姻中,爱情是缔结婚姻关系的前提且重于纵向的家庭结构在内的一切因素,夫妻双方在婚姻中的第一要务是享受婚姻和爱情,非承担组织家庭所带来的责任,中国的婚姻关系意味着赡养双方父母、抚育子女等纵向义务,维护家庭的集体利益也高于维护个人利益,婚姻关系使得夫妻双方产生维护家庭稳定和人际关系和谐的责任感 [11],这使得夫妻双方的社会身份和心理状态相较于未婚时产生转型,该转型带来的影响间接体现在日常会话的交际中,这种对传统礼貌观的固守是一种求稳妥的社交观念,由此产生了已婚和未婚在调查中产生的礼貌差异。本次数据分析的结果是对中国社会内部对礼貌原则的重新解读,中国存在以已婚群体为代表的对传统礼貌观点的固守,但社会内部的礼貌观已经存在一种新的趋势和方向,这种以未婚群体为代表的礼貌观和西方社会的礼貌观的差异逐渐缩小,这是对“中国式”礼貌的刻板印象的打破,有助于对外汉语教学等跨文化交流的开展,本研究希望从调研数据的角度为礼貌的跨学科研究提出一个新思路,对待礼貌文化的演变与发展,我们需要从辩证的角度给予新的思考。