1. 引言

丧亲(Bereavement)之痛是人类无法避免的自然事件,虽然有研究证明多数人能够从中走出,但是对于个体而言,其仍旧意味着一段极度痛苦的经历(Schut & Stroebe, 2005)。而哀伤(Grief)是丧亲后的主要情绪反应,广泛涉及到生理和心理各个方面(Stroebe et al., 2001)。根据其不同特征和程度,又可分为简单哀伤和延长哀伤障碍。前者是丧亲后的正常情感反应,依恋理论可能会为此提供解释:儿童早期形成的依恋在成长过程中不断发展,并影响其他亲密关系的建构(熊冰雪,2021)。丧亲事件意味着这种依恋的断裂,进一步可能导致个体生命意义的缺失,自此产生了哀伤。而后者则可能有一定精神病理学的迹象,在《国际疾病分类(第11版, International Classification of Disorders, ICD-11)中被定义为:在丧亲至少6个月后,丧亲者对逝者长期持久的哀伤,且个体剧烈的情感痛苦已经严重损害了社会功能。

基于丧亲哀伤给经历者带来的痛苦体验,相关的哀伤疗愈是研究者们关注的重点。已有研究表明,对于延长哀伤障碍,CBT (Spuij et al., 2013)、箱庭疗法(吕仁慧等,2015)和空椅技术(陈焱,2020)均能产生一定的治疗效果;而对于一般性丧亲哀伤而言,表达性艺术疗法(Rosner, Kruse, & Hagl, 2010)和家庭丧亲计划(Sandler et al., 2003)的干预被证明是有效的哀伤辅导手段(徐克珮,刘华平,2020)。此外,丧亲哀伤的疗愈与文化和集体仪式有关。尹可丽等(2021)认为集体仪式能够增强控制感并帮助丧亲者形成群体认同,从而实现个体和社会意义上的治愈。相似地,周蜜和贾晓明(2021)探索了清明节及扫墓、踏青的心理意义,发现清明扫墓能从持续联结的层面抚慰丧亲者的哀伤。而就传统丧葬仪式而言,李朝旭等(2018)通过访谈验证了中国传统丧葬仪式对居丧者的心理疗愈作用。

尽管如此,由于丧亲群体规模过大,以及相关精神卫生体系有待完善,可能仍有大量丧亲者的哀伤无法得到及时的疏解。事实上,据中国国家统计局数据显示,2021年全年国内死亡人口1014万人,死亡率为7.18‰ (国家统计局,2022)。同时伴随着新冠肺炎疫情的持续和反复,中国国家卫健委实时统计结果显示,截至2022年4月23日,国内因新冠肺炎疫情共死亡14,769人。而疫情又打破了原有的传统葬礼的形式,让生者和逝者始终保持距离,这意味着病毒不仅剥夺人的生命,也让丧恸在一定程度上失去了人道主义的支撑。这些似乎暗示了加强丧亲哀伤研究是必要的。但是总体来看,相比于国际社会,我国在丧亲哀伤领域的研究起步较晚,数量较少,基本始于2008年汶川地震前后。之后虽然逐渐受到了研究者的重视,并将丧亲群体具体到失独父母(何丽等,2014;史晓宇,修代明,何丽,2019)、丧亲儿童(易永红,余艮珍,丁玲莉,2021)、失独老人(陈梦娇,2020)等领域,但是总体上仍旧不够充分,并缺乏对热点和前沿的梳理。借此,本研究通过CiteSpace 6.1软件对中国知网(CNKI) 2006~2022年的丧亲哀伤文献进行可视化分析,以了解丧亲哀伤在中国的研究现状和发展趋势。

2. 方法

2.1. 数据来源

本文以CNKI数据库中学术期刊、学位论文、会议和学术辑刊库为来源,以主题词检索为主要检索方式,对“丧亲”和“哀伤”两个关键词进行检索。二者之间的关系为“并(and)”,即同时包含“丧亲”和“哀伤”主题的文献才被纳入分析范围。最终共检索到文献207篇,经筛选后保留188篇有效文献记录。文献导出字段包括:作者、机构和关键字。最终文献检索日期为2022年4月23日。

2.2. 研究方法与工具

CiteSpace是由陈超美开发的信息可视化软件,其架设在Java语言的基础上,能通过对特定领域的研究进展和演进路线进行分析,以更具抽象性的“二阶知识”和形象化表达来解释并预见该领域的发展(陈悦等,2015)。相比于传统的文献梳理方法,CiteSpace基于共引分析理论和寻径网络算法,拥有更加量化和客观的优势。其在探究特定领域的研究热点、前沿、发展历程和未来方向上的优势在近些年的科学研究中也得以验证。藉此,本文主要采用CiteSpace 6.1软件和Excel对收录在CNKI数据库2006~2022年间丧亲哀伤领域的学术论文进行可视化分析。分析主要从年度发文量、作者和机构合作情况以及研究热点和趋势等方面进行。

3. 结果

3.1. 丧亲哀伤领域中文期刊年度发文量分析

年度发文量可以直观地展现出一定时段内的研究热度趋势。图1表明丧亲哀伤领域的研究虽然总体数量较少,但在2006~2021年间整体呈现增加趋势,2022年截至4月23日共发文4篇,说明该领域逐渐得到了研究者们的重视。从阶段上看,2010年之前丧亲哀伤研究寥寥无几,2006~2010年间共计发表了6篇,处于该领域的初步探索阶段;2011年迎来了发文量首次大幅增加,直到2016年,除却一些不稳定因素导致的波动,年发文量总体稳步增长,可能意味着丧亲哀伤进一步走入学者的视野。2017年发文量迎来了第二次大幅增长,2019年出现峰值,且直到2021年每年的发文量均保持在20篇以上,说明丧亲哀伤在2017年进入研究热点时期。总体看来,虽然丧亲哀伤在国内的研究规模有限,但伴随着其研究范围的逐渐拓展,该领域研究逐渐步入稳定期。

3.2. 作者合作图谱分析

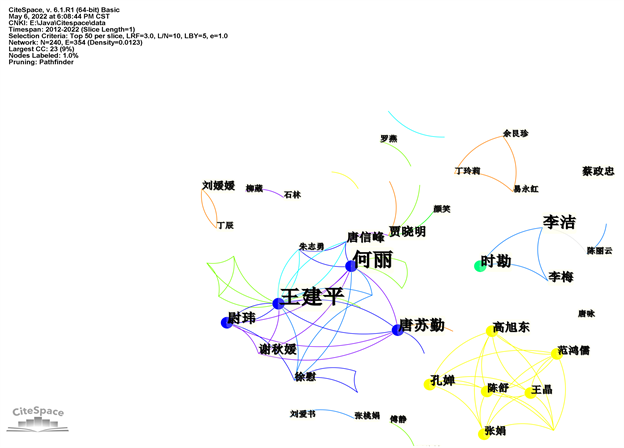

作者共现分析能够反映该领域的作者发文的合作情况以及核心作者群体。图中设置的时间为近十年(2012~2022年),时间切片为一年。以作者作为节点,节点大小表示作者的发文量,节点间的连线代表作者间的合作情况,连线越粗代表合作数越多。节点和连线的颜色自冷色调向暖色调表明研究的时间顺序(颜色越暖代表发表时间越近;见图2上方时间轴)。图2仅展示出现频率大于等于2的主要作者(原图中节点共有183个,连线203条,网络密度为0.0122)。

由图可知,一共有11个较大的节点,分别构成了三个影响力相对较强的作者群体。其中王建平、何丽、唐苏勤、尉玮为核心的作者群体最大,影响力最强。孔婵、范鸿儒、王晶、高旭东、张娟和陈舒构成的群体次之,以时勘为核心的作者群体再次之。从发文量上看,北京师范大学的王建平和何丽发文量最高,分别为14篇和13篇。中国人民大学的时勘和李洁次之,分别为6篇和7篇。华中科技大学同济医学院附属同济医院的孔婵等人均发表了3~4篇。此外,易永红、余艮珍和丁玲莉也构成了一个小合作团体,但是其发文量相对前三个群体较少。其它研究均为二人合作或单人独著,且彼此之间没有合作关系。从时间上来看,王建平等人较早对丧亲哀伤进行了研究,且近五年该群体也有新的研究动向。相比较之下,孔婵等人和易永红等是该领域的新生力量。

总体来看,在丧亲哀伤领域,研究者间的合作呈现总体发散,部分集中的态势。除了王建平等人形成了较为广泛的合作关系,其他研究团体均较为孤立,说明目前的学术合作的广度依旧较为欠缺,研究群体较分散,少数小型研究团体内部合作紧密但外部合作不足。

Figure 1. Annual publication of bereavement and grief research in China

图1. 中国丧亲哀伤研究年度发表情况

Figure 2. Author collaboration map of bereavement and grief research (2012~2022)

图2. 丧亲哀伤研究作者合作图谱(2012~2022年)

3.3. 机构合作图谱分析

机构合作图谱的生成逻辑和作者合作图谱一致。图中节点数共160个,连线数共140个,网络密度为0.011。由图可知北京师范大学心理学院为最大的研究机构,与首都医科大学共同构成了影响范围最大的合作网络,且研究开始时间较早,近年来也有新的成果。华中科技大学同济医学院附属同济医院综合医疗科、武汉市第一医院心血管内科、武汉市第二医院护理部、武汉市第三医院医务处和武汉市第四医院神经外科是该领域的新生力量,且构成了第二大的合作网络。中国人民大学心理学系是第三个小型合作团体的核心。总体来看,丧亲哀伤在中国的研究呈现出部分核心研究机构的网络化,但是核心机构之间的合作不足,且尚存大量孤立的研究机构。这说明今后的研究需要进一步加强机构间的合作,促进核心机构间的交流以及孤立研究机构同核心研究机构的交流(见图3)。

Figure 3. Institution collaboration map of bereavement and grief research (2012~2022)

图3. 丧亲哀伤研究机构合作图谱(2012~2022年)

3.4. 研究热点分析

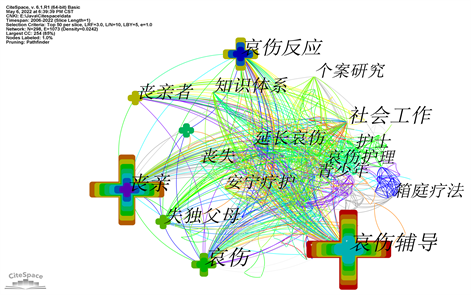

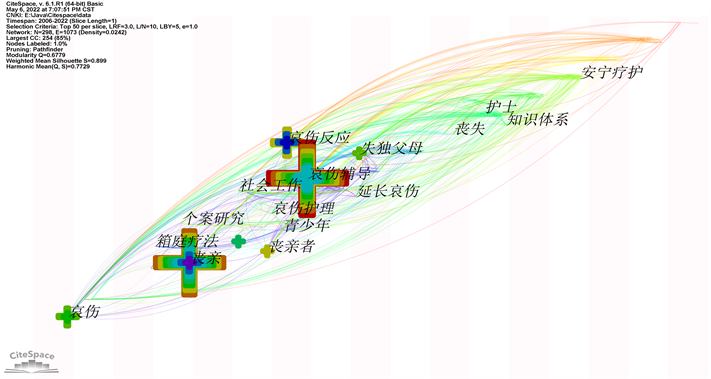

关键词能反映一个领域在特定时期内的学术热点,其在时间上的演变可以帮助洞悉热点的演化趋势(郭硕知,2021)。本文选取Keywords作为节点通过关键词共现来探究丧亲哀伤的研究热点。时间总长度设置为2006~2022年(截至2022年4月23日),时间切片为1年,数据选取标准设定为Top 50 (从每个切片中抽取出现频次最高的50个关键词纳入分析),为简化网络并突出重要结果,选用Pathfinder方法进行数据剪裁(曹洁,2015)。最终共生成298个节点和1073条连线,网络密度为0.0242。

图谱中关键词出现频率越高,节点越大;关键词之间的关联程度越高,连线越粗。此外,中心性(Centrality)是衡量节点在网络中作为媒介的能力的重要指标(Chen, 2006)。一般认为中心性大于0.1的节点是比较关键的节点(吴悦,李朝旭,2020)。表1统计了中心性大于0.1的关键词,分别为:哀伤辅导(42)、丧亲(40)、哀伤(24)、哀伤反应(19)、丧亲者(15)、社会工作(9)。结合图4可知,“哀伤辅导”和“丧亲”是该领域最核心的研究热点,在网络中的媒介性和中转性最高,其次是哀伤、哀伤反应、丧亲者、社会工作、质性研究、失独父母,他们可能是次一级的研究热点。此外,“质性研究”和“失独父母”虽然中心性没有大于0.1,但是出现频次较高,分别为10和9。这意味着质性研究可能是该领域比较重要的研究方法,而“失独父母”的高频出现可能意味着丧亲哀伤领域近年来逐渐关注到了这类特殊群体。

Figure 4. Co-occurrence map of bereavement and grief research keywords

图4. 丧亲哀伤关键词共现图谱

Table 1. System resulting data of standard test

表1. 标准试验系统结果数据

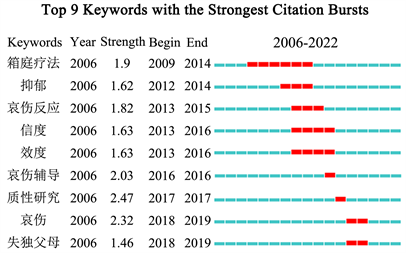

关键词突发性图谱能呈现该领域某些关键词在一定时间内的兴起和衰落情况,从而反映出研究热点的重大转向。图5展示了前9个突发性关键词,尤其是哀伤辅导、质性研究和哀伤,均在短时间内得到了大量研究。结合关键词的中心性、频次和突发性考虑,丧亲哀伤的研究内容可能从最初的箱庭疗法、抑郁、哀伤反应逐渐转向哀伤辅导、丧亲、失独父母。在研究方法上,质性研究在近些年得到了大量关注,可能弥补了原本量化研究的不足。

Figure 5. Burstness map of bereavement and grief research keywords

图5. 丧亲哀伤关键词突现图谱

3.5. 研究前沿分析

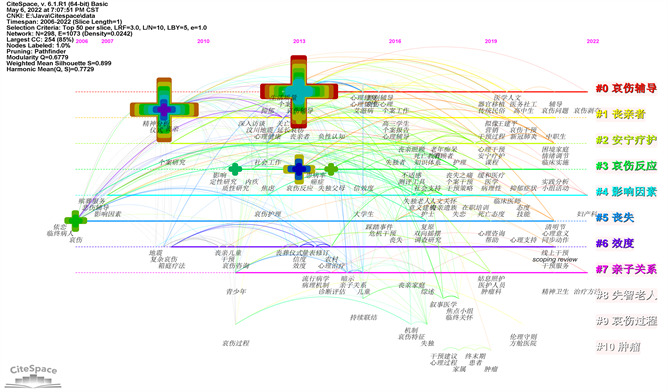

基于CiteSpace的研究前沿分析主要通过关键词聚类的时间线(Time-line)图谱分析实现。关键词聚类能通过算法识别出共词关系明显的节点,并将之抽象成不同的大类,再以时间线图呈现,能够准确地反映出研究前沿(陈悦等,2015;龚伯韬,2019)。

由图6可知,关键词聚类共生成11类,Modularity Q = 0.6779 > 0.3,表明类别间差异显著,Silhouette = 0.8995 > 0.7,聚类信度较高。丧亲哀伤研究主要围绕11个主题展开:哀伤辅导、丧亲者、安宁疗护、哀伤反应、影响因素、丧失、效度、亲子关系、失智老人、哀伤过程、肿瘤(见表2)。各主题包括的关键词如下:

Figure 6. Bereavement and grief research keywords clusters time-line map

图6. 丧亲哀伤关键词聚类时间线图

第一,#0哀伤辅导包括:生活质量、个案、哀伤辅导、抑郁、心理修复、善别辅导、心理韧性、哀伤心理、艾滋病、个案工作、医学人文、器官移植、传统民俗、医务、社工、辅导、高中生、哀伤问题、哀伤剥夺。

第二,#1丧亲者包括:精神分析、仪式、丧亲、深入访谈、关亡、汶川地震、延长哀伤、心理健康、负性认知、高三学生、个案报告、心理辅导。

第三,#2安宁疗护包括:个案研究、社会工作、丧亲者、失独者、丧亲照顾、死亡教育、知识体系、老年痴呆、照顾者、护理、心理干预、安宁疗护、课程、困境家庭、情绪调节、临床实施。

第四,#3哀伤反应包括:影响、定性研究、质性研究、内疚、焦虑、患病率、癌症、哀伤反应、失独父母、信效度、不适感、测评工具、社会支持、丧失之痛、个案干预、干预策略、缓和医疗、医学、病理性、抑郁症状、小组活动、案例分析。

第五,#4影响因素包括:殡葬服务、悲伤辅导、影响因素、哀伤护理、大学生、失独老人、意义建构、护士、人文关怀、丧亲遗族、失恋、在职培训、死亡态度、临床医师、态度、技能、妇产科。

第六,#5丧失包括:依恋、临终病人、哀伤、踩踏事件、危机干预、丧失、复原、双向摇摆、调查研究、心理咨询、帮助、心理支持、清明节、心理意义、同步动作。

第七,#6效度包括:地震、复杂哀伤、箱庭疗法、丧亲儿童、干预、哀伤咨询、丧葬仪式、信度、效度、量表修订、农村、心理治疗、线上干预、scoping review、干预服务。

第八,#7亲子关系包括:青少年、流行病学、病理机制、诊断评估、暗示、亲子关系、儿童、丧亲家庭、综述、姑息照护、医护人员、肿瘤科、精神卫生、治疗方法。

第九,#8失智老人包括:持续联结、叙事医学、焦点小组、临终关怀。

第十,#9哀伤过程包括:哀伤过程、机制、哀伤特征、失独、伦理守则、方舱医院。

第十一,#10肿瘤包括:干预建议、心理过程、家属、终末期、患者、肿瘤。

为了更加直观的展现丧亲哀伤的关键词演化趋势,对关键词进行时区(Time-zone)图可视化处理(见图7)。图7中横坐标为时间,同时色彩上也进行了时间区分(颜色越暖代表发表时间越近;见图7上方时间轴)。

Figure 7. Bereavement and grief research keywords time-zone map

图7. 丧亲哀伤关键词时区图

由图可知,在2011年以前,该领域的发文量较少,连线较为稀疏,且主要集中在哀伤、丧亲和个案研究上,说明此时为丧亲哀伤研究的初步探索阶段。2011~2016年间,以哀伤辅导为代表的研究迎来了爆发期,无论是研究密度还是研究间的关联性都相较前一个阶段大幅提升。同时研究主题深化,不仅涉及丧亲者、哀伤护理和社会工作,还关注了失独父母这类特殊群体。2017年至今,该领域的研究承接了上个阶段继续保持高密度和高关联性,但是热点主题相对较少,意味着丧亲哀伤研究可能步入了平稳发展阶段。

综合关键词聚类的时间线图和时区图,能帮助我们进一步厘清该领域各研究主题的时间演化情况。可知,丧亲哀伤领域最早的研究始于对“哀伤”的探索,且涉及到依恋、哀伤辅导和殡葬等话题。这可能意味着在当时,“哀伤”研究是大而化之的,其对象并没有得到具体的划分,“丧亲哀伤”也没有得到单独的关注。到了2009年,“丧亲”成为了研究的热点,这意味着广义上的“哀伤”可能并不能充分诠释该领域。“丧亲”主题的出现进一步明确了该领域的研究对象和内容,并且历久弥新。其不仅在各个年份都得到了大量的关注,还和后来的研究始终保持密切的联系。随后在2013年前后以“哀伤辅导”为核心的主题一跃成为该领域最大的研究热点,并在“丧亲”的基础上衍生出了青少年、丧亲者、哀伤护理、社会工作、哀伤反应、失独父母等广泛的研究热点。同时从这些热点话题节点引申出的连线数量相较之前更加密集,说明该阶段丧亲哀伤的研究更加深入,主题得到了广泛的拓展。2015年以后连线密度进一步增加,但是仅出现了丧失、知识体系、护士、安宁疗护等少量新的热点,结合年度发文量分析的结果可知,该阶段的研究数量在大幅上升后到达了平稳期,主题上依旧以哀伤辅导为核心,但随着研究的深化和多元化,具体的哀伤辅导措施或成为学者们关注的重点。

4. 总结与展望

通过对CNKI数据库中2006~2022年丧亲哀伤研究文献的年度发表量、作者和机构合作情况、热点和前沿的趋势进行可视化分析发现,第一,从年度发表量来看,2006~2010年是丧亲哀伤的初步探索阶段,2011~2016年为爆发期,2017~2022年是大幅增长后的稳定期。第二,从作者和机构的合作情况来看,丧亲哀伤研究的合作呈现总体发散、部分集中的态势。主要研究团体集中在北京和武汉地区,其它地区的研究相对较少,较孤立,且缺乏持续性探索。第三,从关键词共现、突发性图谱、聚类的时间线图和时区图来看,丧亲哀伤研究的热点集中于丧亲和哀伤辅导方面,在此基础上研究对象和主题分布广泛,研究者的兴趣多元化。

借此,未来的丧亲哀伤研究应当注意加强机构间和研究者间的合作交流,一方面在核心研究团体内部合作紧密的基础上拓展团体间交流,例如学术机构和医院的临床部门合作,另一方面除了北京和武汉等发达地区之外,其它地区的研究者也应当建立研究团体并加强与核心研究团队的合作。如此不仅能够推动丧亲哀伤研究宏观上的纵深式发展,还能够注意到农村等欠发达地区的实际需求,或可发掘更多的民间资源用以拓展该领域。此外,丧亲哀伤研究应在现有的研究主题的基础上继续探索新的主题,例如聚焦鳏寡孤独者之类的特殊群体,探究相关的神经生理机制,以及从中国传统文化角度探索适合中国社会的丧亲哀伤疗愈方法。在中国学术话语建构方面,应该主动致力于哀伤研究本土理论模型的提出,或者对一些勇敢的尝试,例如李朝旭等人提出的“阴阳阻隔效应”,进行更加深化的验证和完善。

基金项目

山东省大学生创新创业项目“阴阳阻隔效应:葬礼对居丧者心理疗愈功能的实现机制”(项目编号:S202010446065)。

国家社会科学基金项目“鲁西南民间信仰的文化心理学研究”(项目编号:19BZJ001)。

NOTES

*通讯作者。