1. 引言

随着城市经济的发展和人口的增加,居民通勤出行需求也逐渐增长。为解决城市居民日常出行及其带来的一系列交通问题,各大城市都深入贯彻实施“公交优先发展战略”,大力推动城市轨道交通成网成体系建设。城市轨道交通的建设,能有效提高居民出行通勤效率,大大缓解道路通行的压力,对促进城市规模发展,带动沿线产业发展具有重要意义。但另一方面,城市轨道的快速发展,会对传统的常规公交运输带来一定挑战。轨道线路的布设会与公交线网存在一定程度上的重复,容易形成竞争性关系,且轨道服务的可靠性和舒适性,也会吸引一部分公交客流转移到轨道交通出行上。轨道有着大运力、快速准时的特点,然而,常规公交具有线路布设灵活、服务覆盖面广的特点 [1],因此不能单纯扩大轨道建设而减量发展常规公交,需深入研究轨道与常规公交具体特点,充分发挥轨道交通的集疏运能力,同时处理好轨道与周边既有公交的关系,做好轨道与公交的换乘接驳规划,形成高效的公共交通运输系统,提升整个系统效率和方式竞争力才是城市交通运输系统发展的前进方向。

城市轨道交通可以通过常规公交、自行车、出租车、私家车等方式实现有效接驳 [2],其中常规公交是最主要的方式之一。近年来,对于轨道接驳的研究主要是轨道接驳公交服务体系及评价 [3]、接驳特征和服务范围 [4]、公交线网布局优化 [5] 等,从多方面剖析接驳服务提高途径。在接驳方案规划中,需准确把握在轨道发展各个阶段和时期与常规公交之间的关系,处理好方式互补与方式竞争,科学制定线网调整方案,加强两网衔接,提升公共交通整体吸引力和竞争力。为实现上述目标,本文在分析了轨道发展各阶段特征的基础上,提出了常规公交接驳方案制定思路,并给出了接驳优化策略,以贵阳市轨道1号线接驳公交服务为例,从公交接驳设施、公交接驳线网2个层面提出4类接驳方案,加强了轨道交通与常规公交协作配合,可为城市轨道开通后的接驳服务规划提供方案参考。

2. 规划思路

2.1. 国内外经验借鉴

分析国内外伦敦、莫斯科、香港、北上广深等大城市的城市轨道接驳公交规划措施,总结借鉴其发展经验,有助于对城市公共交通接驳规划进行深入认识、定位,在结合城市自身实际的基础上,寻求适合的轨道接驳公交方案建设思路及方法。当前国内外城市轨道接驳公交主要措施包括:公交车站和地铁站就近设置,形成便捷的换乘体系;实施一体化的付费,节省换乘开支和时间;围绕轨道站点实现多种公交方式的一体化设计和组织;开展轨道沿线竞争类线路的调整工作;统筹推进轨道、公交、慢行“三网”融合等。通过国内外经验总结,可以得出以下结论:

1) 轨道作为公共交通的重要组成部分,丰富了公交的功能层次,“错位竞争,互为补充”是轨道与公交两者协调发展的基本定位。

2) 推动轨道、公交、慢行三网融合是提升公共交通系统吸引力和竞争力的关键。

3) 准确把握轨道不同运营时段与常规公交之间的关系,是作好轨道公交接驳方案的基本前提,应结合轨道建成运营各时期客流特征逐步优化实施轨道接驳线网方案,轨道运营初期不宜实施大规模并线线路调整。

2.2. 工作思路

根据国内外公交都市的发展经验,轨道交通发展可分为三个阶段:

1) 初期发展阶段:城市轨道线路少、里程短,仅覆盖少数客运走廊,公共交通客流主要由轨道与常规公交共同承担骨干功能。

2) 集中发展阶段:轨道大规模建设,覆盖城市主要客运走廊,轨道网逐步成型,整合轨道交通与地面常规公交系统,逐步形成轨道和常规公交一体化的公共交通系统。

3) 成熟发展阶段:轨道网络高度发达,实现多模式客运交通方式全面整合,形成综合、协调、高效的客运交通体系。

轨道交通不同阶段发展具有不同的特征,城市常规公交接驳轨道交通规划方案应结合当前城市轨道发展阶段下轨道和公交的功能定位和关系来具体制定。

常规公交接驳轨道交通规划的思路是目标导向和问题导向相结合,按照“调查了解现状及问题–提出目标、思路与方法–制定具体实施方案–配套保障措施与建议”的逻辑链条和工作思路开展研究。

1) 通过现场调研、踏勘,结合收集的城市现状及规划背景资料,识别轨道周边公交线网、公交停靠站及场站等配套设施现状及存在问题。

2) 根据轨网发展状况及现状问题分析,制定接驳设施及接驳线网规划目标、思路与方法。

3) 依据规划目标、思路与模式,制定科学、合理的公交设施与接驳线网规划方案以及可操作性强的实施计划。

4) 建立公交评价体系,对制定的规划方案实施效果进行评估,并确定最终方案及实施计划。

5) 根据方案,制定保障措施及后续工作建议,对规划方案进行持续保障。

3. 接驳优化策略

通过对城市发展阶段和现状情况的梳理分析,结合目标定位及国内外轨道接驳经验借鉴,本文从设施、线网方面提出了接驳常规公交优化策略。

3.1. 设施优化

打造一体化设施。加强轨道站点周边公交接驳换乘设施建设,形成紧密配合、无缝衔接、换乘高效的布局;强化基础设施配套,根据出行客流、轨道站点布局、土地条件等按需设置BRT站、P&R停车场、自行车车道、出租车泊位等配套接驳设施。公交接驳换乘设施建设主要为公交场站和公交停靠站。

1) 公交场站

规划接驳公交场站为接驳公交线路的布线奠定基础,为开辟新线路和原有线路的优化调整提供足够的停车、换乘空间,主要布设在公交线路服务薄弱区和土地开发利用潜在区,尤其是轨道线路末端等接驳需求旺盛的区域。公交场站设置应尽可能靠近轨道站点出入口,减小换乘距离;条件允许下宜将轨道车站出入口与公交到发车站台同步考虑设置,或设置地下通道连接轨道站点出入口和公交站台,提升换乘的便捷性。

2) 公交停靠站

公交停靠站设置需遵循布局合理、需求适应、以人为本的原则,配备完善的接驳设施,尽可能降低接驳延误,实现轨道、公交换乘无缝衔接。考虑公交停靠站与轨道站的布局关系,减少车外延误,在无接驳的轨道站点周边新增公交站点,确保轨道站周边100米范围内有公交站点接驳;提高公交停靠站的车辆停靠能力,减少因大巴列车化造成的换乘延误;对于换乘距离较远的公交站点采用就近迁移方式调整停靠站位置,或在原有站点的基础上增加换乘距离近的公交站点;在道路容许条件下,应尽可能建设港湾式公交停靠站,提高站点换乘接驳能力。

3.2. 线网优化

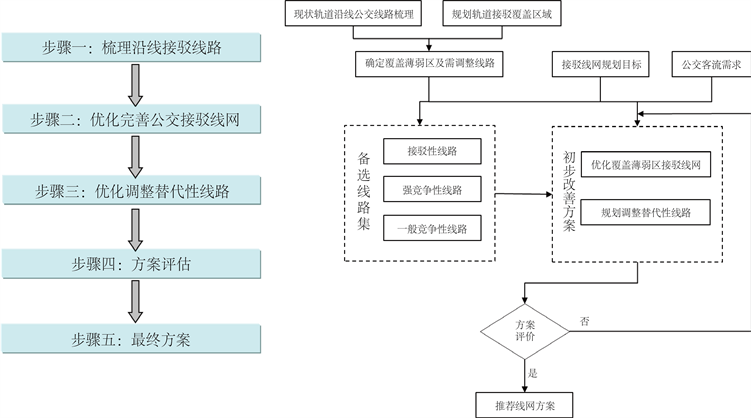

构建一体化网络。深入推进轨道、公交“双网融合”,充分发挥轨道交通便捷可靠,常规公交便利灵活的优势,按照“一站一方案”思路完善方式之间的接驳换乘,做好轨道核心接驳区、轨道服务盲区的公交线路服务。逐步优化常规公交线网结构及分布,增加轨道交通覆盖不足区域的公交运力投放,强化接驳类线路发展,扩大轨道接驳辐射范围,适应新通道出行需求。轨道运营稳定期则需结合客流出行变化分析开展竞争性公交线路调整工作,重构常规公交网络,使城市公交客流走廊运力配置合理均衡。线网规划方法工作步骤如图1所示。

Figure 1. Bus transit network planning workflow

图1. 公交线网规划方法工作流程图

3.3. 线网规划模式

线网规划模式主要有接驳性线路规划模式和竞争性线路规划模式。

接驳性线路规划模式。通过常规公交接驳到轨道端点站,建立和轨道尚未覆盖区域的联系,使轨道服务区域得到扩展。如表1所示,对于接驳性线路,主要包括环圈式、通道式、端点式等三种规划模式。

Table 1. Feeder routes planning mode

表1. 接驳性线路规划模式

竞争性线路规划模式如表2所示。对于竞争性线路,主要采取取消、截短、抽疏、跳(并)站等四种模式进行调整。

Table 2. Competitive route planning mode

表2. 竞争性线路规划模式

4. 案例分析

4.1. 现状与问题

贵阳市轨道交通1号线(窦官站–小孟工业园站)规划线路总里程35.2公里,共设置轨道车站25座,沿线用地以居住、商业及公共管理与公共服务设施用地为主,其周围公交线路分布情况如图2所示。轨道站点300米范围内接驳公交线路172条,占线路总数的54.6%,与轨道1号线重复度超过50%的公交线路12条,占全市公共汽车线路总数的3.8%,重复度平均值达到了57.3%。现状轨道1号线周边共有接驳公交停靠站108个,平均换乘距离为330米,1公里范围内共有公交场站4个,占地面积8.05公顷,其中仅2个场站与轨道站距离在500米范围内。

Figure 2. Distribution of bus routes around Rail Line 1

图2. 轨道1号线周围公交线路分布情况

根据对贵阳市轨道1号线现状配套线路及设施的梳理,现状公交配套主要存在以下四方面问题:

1) 公交接驳停靠站设施不完善且接驳距离较远,换乘不便利。现状108个公交接驳停靠站中,临时停靠站部分站点未张贴线路信息,设施不完善;仅16个站点(占15%)接驳距离小于50米,55个站点(占51%)接驳距离超过300米,接驳非常不便利。

2) 公交接驳场站制约接驳线网布设。现状轨道站点1公里范围仅有5处公交场站,仅可覆盖5个轨道站点,其余20个站点周边仍然缺乏配套接驳场站。

3) 公交线网空间布局不合理,与轨道协同效应差。轨道1号线全线开通后,与既有公交线网在老城区段将并线严重,存在运力过剩问题,而其他区段则公交线路较为稀疏,存在公交喂给不足、无接驳服务区,轨道端点站无接驳线路等问题,不能有效拓展延伸轨道纵深服务区域;经调查,处于轨道周边3公里核心接驳范围或轨道端点站纵深服务区的部分主要学校、住宅区、旅游区等仍缺乏有效轨道接驳线路。

4) 部分轨道站周边道路未建设完成,行人无法通行。现状部分轨道站周边道路仍在施工封路,行人和公交无法安全通行。

4.2. 规划目标

根据对轨道发展标志阶段的特征判断,贵阳市处于新生发展阶段,轨道交通线路较少,运营里程较短,公交仍承担主要客流,与轨道共同承担骨干功能。因此贵阳市轨道接驳公交规划目标为构建“轨道交通为骨架,常规公交为主体”的一体化公共交通体系,推动轨道交通与常规公交协同发展,完善方式之间的接驳换乘,加强公共交通整体吸引力和竞争力。

4.3. 轨道接驳公交规划方案

根据现状问题分析和规划目标,针对贵阳轨道1号线从公交接驳设施、公交接驳线网2个层面提出4类接驳方案,如图3所示。

1) 公交接驳设施方案

现状公交场站缺乏,轨道站点1公里范围仅有5处公交场站,制约接驳线网布设。针对此问题,方案共为轨道1号线周边规划配套14座公交场站,平均每2个轨道站点配置1处公交首末站/枢纽站,如图4所示;规划新增4.7万平米公交场站规模能满足片区接驳线路停靠需求(4.08万平方米);新增公交场站主要分布在公交线路薄弱区域,有效弥补现状公交换乘不足。

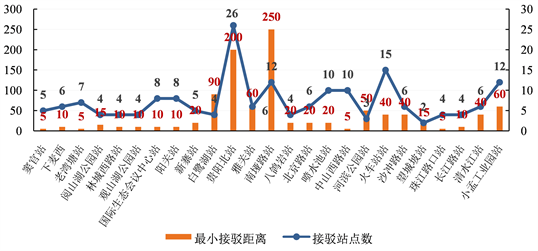

公交停靠站主要问题为设施不完善且接驳距离较远。在停靠站优化方案中,在轨道1号线周边公交站点中,规划保留31个,改造11个,迁移21个;另在下麦西、中山西路等轨道站出入口附近新增共33个站点。优化后的轨道站点和公交站点接驳数量及距离如图5所示,轨道1号线每个站点规划至少有2个公交接驳站,平均每个轨道站则有4.6个公交接驳站;除少量站点外,轨道站点公交接驳距离基本保持在50 m以内。

2) 公交接驳线网方案

接驳线网方案需确保所有轨道站点及公交接驳服务区域均配套公交接驳线路,轨道公交一次换乘范围覆盖轨道3公里核心接驳区90%以上的建成区,确保各轨道站点轨道、公交换乘供需平衡。方案共为25个轨道站点配套接驳线路174条,其中,保留既有线路156条,新辟6条,优化调整16条,配合取消4条,如图6所示。同时考虑为快速疏散由于城市轨道交通突发事件滞留的旅客,共规划10条应急公交线路,行使轨道替代功能。依据分层次线网思路及概念性方案初步梳理,配套接驳的174条公交线路中,包含快线功能线路7条,干线功能线路141条(新辟2条,调整11条,取消1条),支线功能线路26条(新辟4条,调整5条,取消3条)。

Figure 5. Connection between rail stations and bus stations

图5. 轨道站点与公交站点接驳情况

Figure 6. Spatial distribution of planned connection routes of Rail Line 1

图6. 轨道1号线规划接驳线路空间分布

规划方案中,轨道1号线的25个轨道站点及有需求公交接驳服务区域均优化调整或新辟了公交接驳线路,轨道接驳线路优化至174条;轨道公交一次换乘范围覆盖轨道3公里核心接驳区91.3%的建成区,较现状提升6个百分点。

为保证及时、高效、有序、妥善地处置轨道交通突发事件,防止事件蔓延扩大,及时疏散轨道站滞留旅客,按照应急全覆盖及可操作性等思路规划10条应急线路,涉及应急运力240台。

全覆盖:确保应急线路覆盖所有轨道站点。

操作性:根据轨道1号线道岔设置情况,按照最小故障区段(8个)规划应急线路。

灵活性:一旦故障区段增加,将应急线路进行灵活叠加开行应急公交线路。

4.4. 配套保障措施与建议

为保障城市多模式、一体化公共交通体系建设进程,提高接驳服务效果,提出了相应配套保障措施及建议:

1) 加快推进接驳公交场站建设工作

公交场站是线网优化调整的先决条件,公交场站建设会制约线网优化工作,针对轨道站点规划的公交场站,需明确场站建设管理体制、建设模式、建设经费等,以便能够尽快推动接驳场站的建设工作;对已建成的场站,需尽快完善场站用房等配套设施建设,以便能够尽早启用。

2) 开展轨道与公交换乘优惠方案研究工作

换乘费用是影响轨道与公交网络一体化融合的关键要素,通过加大公交换乘的优惠力度,提高乘客换乘出行意愿,能够有效引导乘客由单条线路出行(轨道或公交直达出行)向使用整个网络出行(轨道与公交换乘出行)转变,开展轨道与公交换乘优惠方案的研究,可以有效促进轨道公交一体化运营。

3) 多渠道加大对轨道接驳方案的宣传力度

通过报纸、政务网站、电视、微博、微信等渠道,加大轨道公交换乘出行宣传力度,让市民能够及早掌握出行动态,选择出行路径,降低公交线网调整对乘客出行影响。

5. 结论

多模式、一体化公共交通体系的构建是打造品质公交、提升公交运营效率,提高城市公共交通吸引力和竞争力的关键。在城市机动车保持高位增长趋势,在道路设施供给增长有限背景下,城市交通拥堵或进一步加剧,围绕城市轨道交通打造优质公交接驳系统,可显著提升公共交通整体吸引力和竞争力,有效抑制个体交通快速增长,一定程度缓解城市交通拥堵。研究发现,在接驳规划中,要正确认识轨道与常规公交的关系,明确轨道的主要竞争对象是个体交通,而不是常规公交,把“错位竞争,互为补充”作为两者协调发展的基本定位,方式互补与方式竞争对于大公交系统的良性发展有其必要性。同时准确分析城市轨道发展阶段,把握当前时期轨道与常规公交之间的关系,对轨道功能定位过于超前或滞后,都不利于轨道与常规关系的处理。研究提出的常规公交接驳轨道方案在贵阳市轨道1号线上得到了较好的实践,能为城市构建多模式、一体化公共交通系统提供经验参考。未来随着城市轨道建设进程的推进,城市轨道大规模成网后,如何持续优化常规公交网络,推进轨道公交双网融合仍是值得深入研究的问题。