1. 引言

兰科植物具有独特的观赏价值和重要的药用价值 [1],兜兰属是兰科植物中最受人喜爱的花卉之一 [2]。我国兜兰物种资源丰富,但由于过度采集、生境破坏及走私出境等原因,导致野生兜兰数量急剧减少,分布区不断萎缩,许多种类已到了灭绝的边缘,因此,其保护问题亟需引起有关部门的高度重视。广西木论国家级自然保护区地处桂西北,总面积10829.7 hm2,分布有硬叶兜兰等5种野生兜兰 [3]。为了深入了解桂西北岩溶地区野生兜兰的生存状况,笔者多次到木论保护区野生兜兰的主要分布点进行调查,发现约有1/3的硬叶兜兰野生居群受到病原菌的感染,部分植株受害严重,并陆续出现死亡症状。目前,关于野生兜兰的研究,主要侧重于物种分布、引种栽培及生理生态等方面,关于野生兜兰致病菌防治的研究,鲜有文献报道。相关研究结果表明,黄连、生姜、大蒜、洋葱、桂皮等植物提取液具有一定的抑菌作用 [4] [5] [6]。虽然天然植物的抑菌作用已有一些文献报道,但人工栽培兜兰病虫害的防治,多使用百菌清、多菌灵、炭疽灵等化学农药进行 [7]。基于环保的考虑,高残留剧毒化学农药的过量使用,引起了人们越来越多的担忧,因此,开发高效、低毒、低残留的天然植物源农药(生物农药)逐渐成为人们关注的热点。本研究在对木论保护区野生兜兰致病菌分离纯化的基础上,分别选用生姜、大蒜、洋葱的提取液作为抑菌剂,通过抑菌试验和比较分析,说明不同植物提取物对木论保护区野生兜兰致病菌的抑菌效果,以期为野生兜兰致病菌的有效防治和生物学保育提供理论支持。

2. 材料与方法

2.1. 试验材料

具有典型白色病斑的硬叶兜兰野生居群样本,2020年12月采于广西木论国家级自然保护区,生姜、大蒜、洋葱三种实验材料,购自当地农贸市场,所购买的植物材料均无发芽和虫变现象。

2.2. 试验方法

2.2.1. 致病菌的分离及纯化

分离硬叶兜兰叶片白色病斑的培养基为马铃薯葡萄糖培养基(PDA)。采用研磨涂布法 [8] [9] 和组织分离法 [10] [11] [12] 进行致病菌分离。研磨法用75%酒精消毒病叶,在病健交界处切取5 mm左右方块,在500 μL无菌水中研磨,将研磨液制成10−3~10−5浓度的病菌稀释液在平板上涂布。组织分离法选取带有典型白色病斑的硬叶兜兰叶片,洗净后剪取病健交界3 mm × 3 mm大小的组织块,依次在75%酒精中消毒10 s,无菌水中连续漂洗3次,用无菌滤纸吸干植物组织块上的水后,放置于PDA平板上。28℃培养3 d后,挑取优势菌落的菌丝到新的PDA平板上进行纯化培养,28℃培养4 d后转移到PDA斜面上,于4℃环境下保存。为了保证实验结果的准确性,应进行多次分离培养,以每次培养均为优势菌的菌种作为致病性测定的实验材料。

2.2.2. 致病性测定

根据柯赫氏法则,以分离患病兜兰叶片获得的优势菌种为材料,分三组试验对健康硬叶兜兰叶片进行致病性测定 [13] [14] [15] [16] [17]。菌丝悬液的制备:将分离得到的菌种接种到液体培养基中,培养3 d制成液体菌悬液。接种方法:硬叶兜兰叶片接种前先用清水将叶片表面清洗干净,再用75%的酒精擦拭待接种的叶片,之后,用无菌水清洗晾干。第一组试验将硬叶兜兰叶片刺伤后接种病原菌的孢子进行致病性测定;第二组试验利用液体培养法培养病原菌得到其菌丝,使用灭菌针吸取菌悬液注射在被刺伤的健康硬叶兜兰叶片上进行致病性测定;第三组试验将无菌水喷洒在被刺伤的健康硬叶兜兰叶片上作为对照组。将接种后的三组硬叶兜兰植株置于自然条件下种植,定时用无菌水喷洒兜兰叶片进行保湿,并观察发病情况。

2.2.3. 病原菌的形态鉴定

对通过致病性测定的病原菌进行形态学观察。将分离纯化后保存的菌种接种至新的PDA培养基中进行培养,每隔2 d对病原菌菌落进行观察及记录。显微镜观察材料的制作方法:制作大小为10 mm × 10 mm,厚度为1 mm的PDA培养基,将培养基放到已灭菌的载玻片上,用接种环接种少量经过纯化的病原菌孢子,盖上盖玻片,于25℃的培养箱中培养。每隔1 d就使用光学显微镜观察病原菌及其分生孢子的形状、菌丝的分隔情况和颜色等特征并记录下来,根据菌丝和孢子形态初步鉴定病原菌 [18] [19] [20] [21]。

2.2.4. 病原菌的分子鉴定

采用上海生工真菌基因组快速提取试剂盒,根据其提取步骤提取病原菌的DNA。采用真菌ITS的通用引物ITS1 (5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3')和ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')进行PCR扩增 [22] [23] [24]。PCR扩增体系(25 μL)为:2 × TaqPCRMasterMix 12.5 μL、引物ITS-1 1 μL、引物ITS-4 1 μL、模板DNA 1 μL、dd H2O 9.5 μL。PCR条件:94℃预变性5 min,94℃变性30 s,55℃退火30 s,72℃延伸30 s,进行25次循环后,72℃延伸7 min。PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳后,使用凝胶成像系统检测扩增结果,选取条带清晰的样品按要求寄送到生工生物工程股份(上海)有限公司进行测序。将得到的测序结果与NCBI数据库进行BLAST比对,比对结果利用MAGE7.0软件进行系统进化树的构建。

2.2.5. 天然抑菌植物的筛选及抑菌率的测定

将生姜、大蒜、洋葱各200 g切成小块,分别放入榨汁机中将其汁液榨出,使用纱布过滤,弃掉滤渣,收集滤液(100%)并用无菌水稀释成浓度分别为20%、40%、60%、80%的稀释液,放置4℃冰箱备用。

在超净工作台上,分别将不同浓度的生姜、大蒜、洋葱三种植物材料稀释液各5 mL与15 mL的50℃PDA培养基混合均匀,以5 mL无菌水与培养基混合作为对照。待培养基凝固后,使用6 mm的打孔器打取经过活化培养的硬叶兜兰致病菌菌饼,将菌饼接入到具有抑菌活性的培养基中央,每个培养基中接入1个菌饼,不同提取液种类及浓度各处理3个重复。将经过处理的培养基置于26℃恒温培养箱中培养6 d。采用十字交叉法测量第4 d、第5 d、第6 d的菌落直径,与对照菌落作比较,计算抑菌率。通过比较三种不同浓度的天然植物提取液的抑菌效果,筛选出能高效抑制病原菌的植物材料及最适浓度。

菌丝生长抑制率(%) = [(对照菌落直径 − 处理菌落直径)/(对照菌落直径 − 菌饼直径)] × 100%

2.2.6. 数据处理

实验数据的处理用Excel 2016和SPSS 20.0进行,用最小显著差数法(LSD法)对相关实验数据的差异进行多重比较,图形的绘制用Origin 18.0进行。

3. 结果与分析

3.1. 患病野生兜兰的发病情况及症状特点

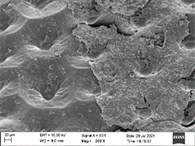

致病菌主要是危害硬叶兜兰叶片表面,不仅影响兜兰植株的观赏价值,严重时会造成整张叶片枯萎。在进行野外调研时发现,患病硬叶兜兰叶片多靠近地面或与地面土壤接触,侵染周期较长,病斑蔓延速度慢,慢慢扩大成不规则病斑,叶片的患病与健康部位分界限明显。利用体视显微镜对硬叶兜兰叶片上的致病菌进行观察,结果发现,该致病菌似白色粉末状附着于兜兰叶片表面。使用扫描电镜观察时发现,在叶片病健交界处(硬叶兜兰叶片患病处与健康处的界限)可看到叶片上不长病斑的地方比较光滑,表皮细胞呈多边形,表面具乳突 [25] [26]。长白色病斑的地方比较粗糙,表面乳突不明显,覆盖了一层不明物质。将硬叶兜兰叶片白色病斑处放大500倍时,可发现菌丝的存在;放大3150倍时,可发现菌丝旁边出现孢子。(图1)

(A)

(A)  (B)

(B)  (C)

(C)  (D)注:A为自然患病硬叶兜兰照片;B为硬叶兜兰叶片白色病斑的体视显微镜照片(3X);C为硬叶兜兰叶片病健交界处的扫描电镜照片(200X);D为致病菌菌丝和孢子形态的扫描电镜照片(3150X)。

(D)注:A为自然患病硬叶兜兰照片;B为硬叶兜兰叶片白色病斑的体视显微镜照片(3X);C为硬叶兜兰叶片病健交界处的扫描电镜照片(200X);D为致病菌菌丝和孢子形态的扫描电镜照片(3150X)。

Figure 1. Symptoms and characteristics of naturally diseased wild P. sclerophylla leaves

图1. 自然患病野生硬叶兜兰叶片症状特点

3.2. 病原菌的致病性测定结果

通过活体接种的方法进行分离菌株的致病性测定,结果发现对照组无发病现象产生,第一组试验和第二组试验接种后全部发病,发病症状明显且引起的病害症状与自然患病的硬叶兜兰表现一致。第一组试验接种两个月后,在刺伤处出现白色病斑;第二组试验接种两周后,刺伤处出现白色病斑。将经过致病性测定而产生的白色病斑重新进行分离、镜检,结果发现其与初期分离到的菌株形态特征相同。根据柯赫氏法则,证明本试验的接种菌即为硬叶兜兰白色病斑的病原菌。(图2)

(A)

(A)  (B)

(B)  (C)注:A为无菌水刺伤(对照组);B为菌丝刺伤接种;C为孢子刺伤接种。

(C)注:A为无菌水刺伤(对照组);B为菌丝刺伤接种;C为孢子刺伤接种。

Figure 2. Pathogenicity determination results of pathogenic bacteria

图2. 病原菌的致病性测定结果

3.3. 病原菌的形态学鉴定

菌落形态特征:将病原菌培养2 d后,PDA培养基表面即可见白色菌落长出;培养3 d后,白色菌落变成边缘呈白色、中间为蓝绿色的菌落;接种5 d后,菌落直径可达1~1.5 cm,呈圆形,中心有脐状突起,质地呈绒状,带轻微絮状,在边缘面上的颗粒状物通常更为突出;接种7 d后,菌落色素加深呈灰绿色,菌落反面呈乳黄色,质地平滑,表面可见放射状皱褶。

显微形态观察:在显微镜下对病原菌进行形态观察,发现病原菌的菌丝相互缠绕且有横隔;分生孢子梗长,帚状枝复杂,难以辨别出副枝和类副枝;分生孢子链较长,可弯曲;扫描电镜观察发现,病原菌产生的分生孢子近圆形,数量极多,易散落,孢壁粗糙,可见凹陷。(图3)

3.4. 病原菌的分子生物学鉴定

将测序结果在NCBI中与已知序列进行BLAST比对后,发现硬叶兜兰叶片白色病斑的致病菌与灰黄青霉Penicillium griseofulvum strain 46/193/195wat (KF811439.1)的相似性达到99.10%,下载相似性高的序列以及常见模式菌的序列后,通过Mega7.0软件以邻接法(NJ)构建系统进化树。综合分子比对结果和形态特征鉴定,最终将致病菌鉴定为灰黄青霉。其具体分类地位如下:隶属于子囊菌门(Ascomycota),散囊菌纲(Eurotiomycetes),散囊菌目(Eurotiales),丝裂孢科(Trichocomaceae),青霉菌属(Penicillium),灰黄青霉菌(Penicillium griseofulvum strain)。(图4)

Figure 4. ITS phylogenetic tree constructed based on the neighbor-joining method

图4. 基于邻接法构建的ITS系统发育树

3.5. 不同浓度植物提取液对硬叶兜兰叶片致病菌的抑菌效果

Table 1. Comparison of the antibacterial effects of different concentrations of plant extracts on pathogenic bacteria of P. micranthum leaves

表1. 不同浓度植物提取液对硬叶兜兰叶片病原菌的抑菌效果比较

注:实验数据为3次重复的平均值,结果用“平均值±标准误”表示。相关检测指标同一行数据后的不同英文小写字母表示差异显著,P < 0.05。

Figure 5. Comparison of inhibitory effects of different plant extracts on pathogenic bacteria of P. micranthum

图5. 不同植物提取液对硬叶兜兰病原菌的抑制效果比较

明确病原菌的分类学地位是病害防控的基础,通过了解病原菌生物学特性,可为病害的防治提供依据。实验结果表明,生姜、大蒜及洋葱对硬叶兜兰致病菌均有一定的抑制效果,但不同植物提取液的抑菌效果有较大差异,其抑制作用强弱排序为:大蒜 > 生姜 > 洋葱。随着生姜提取液浓度的增加,其菌丝抑制率逐渐增加,当提取液的浓度为40%时,其对硬叶兜兰病原菌的抑制率最高;但随着生姜提取液浓度的继续增加,其抑菌作用却出现下降的趋势。大蒜提取液对硬叶兜兰病原菌有较强的抑制作用,浓度越高,抑菌效果越明显,其抑菌率最高达到96%,说明大蒜提取液对硬叶兜兰病原菌有较好的抑制作用。洋葱提取液的抑菌作用不明显,虽然随着提取液浓度的增加,其抑菌效果有一定程度的增加,但其最好的抑菌效果仅为13%;当提取液浓度低于80%时,其完全失去了抑菌作用。具体情况见表1和图5。

4. 讨论

在进行硬叶兜兰致病菌的分离培养时,发现患病硬叶兜兰根际土壤中也有与灰黄青霉菌落形态一致的菌株。在野外调查时发现,患病兜兰叶片多靠近地面或与地面土壤相接触。青霉属真菌常生长在腐烂的水果、肉类和各种潮湿的有机物上,根据青霉属的生活习性,可以推测硬叶兜兰叶片病害的传播途径可能有空气传播和土壤传播两种,但是,以哪一种方式传播为主,有待进一步验证。

对患病硬叶兜兰叶片的病原菌分离培养后,最终鉴定出引起硬叶兜兰叶片产生白色病斑的致病菌为灰黄青霉。灰黄青霉是一种青霉属的真菌,常用于生产抗生素和生物制剂。据查阅相关文献资料,仅找到两例灰黄青霉感染动物的病例 [27] [28],以及1例灰黄青霉致人类感染的报道 [29]。据报道,灰黄青霉的某些菌株可以产生赭曲霉毒素A(OTA),该毒素具有多种毒性,严重危害人类和动植物健康 [30]。因为灰黄青霉感染硬叶兜兰叶片的机理尚不明了,所以,不清楚其能否引起其他兰科植物致病。而与灰黄青霉同属的橘青霉(Penicillium citrinum)是一种植物致病菌,理论上两者可能具有相似的生物学特性,所以,灰黄青霉感染也可能使其他植物致病。

据报道,灰黄青霉可以产生灰黄霉素等次生代谢物质,灰黄霉素是一种低毒的抗生素,对部分致病菌的生长繁殖具有一定的抑制作用,因此可作为生防菌或生物农药使用 [31] - [37]。另有文献报道,灰黄青霉与绿色木霉协同作用,可以作为生物染料对竹材进行染色 [38]。白树猛等人发现,灰黄青霉对土壤和水体中的重金属污染比较敏感,因此可作为环境污染的指示生物 [39] [40]。邢翠平等人研究发现,从灰黄青霉的代谢产物中,可分离出人体抗食物过敏的活性成分,因此具有很强的开发利用价值 [41]。

抑菌试验的结果表明,生姜、大蒜和洋葱均对硬叶兜兰病原菌灰黄青霉有一定的抑制作用,其中大蒜提取液的抑菌效果最好。虽然生姜和大蒜具有防治硬叶兜兰灰黄青霉病害的潜力,但其实际应用效果还需进一步验证。大蒜是一种价廉易得的植物资源,对多种病菌均有较强的抑制作用,因此,其抑菌潜力可以进一步挖掘,若能以此取代化学杀菌剂用于珍稀野生植物的生物学保育,则可以降低成本,保护生态环境。

5. 结论

根据以上实验结果及分析讨论,可以初步得到以下结论:木论自然保护区硬叶兜兰野生野生居群叶片的致病菌为灰黄青霉,其传播途径可能有空气传播和土壤传播两种;在生姜、大蒜和洋葱三种天然植物材料中,大蒜提取物对硬叶兜兰叶片的致病菌灰黄青霉的抑菌效果最好(抑菌率达到96%),生姜的抑菌效果次之,洋葱的抑菌效果最差。因此,天然植物(大蒜)抑菌剂值得进一步研究和开发利用。

基金项目

广西高校重点实验室(桂教科研2010[6]号),桂西北地方资源保护与利用工程中心(桂教科研[2012]9号),广西高校大学生创新创业计划训练课题(202110605013),河池学院高层次人才科研启动费项目(XJ2018GKQ016)。

NOTES

*通讯作者。