1. 引言

道德判断(moral judgment)是个体基于内心的道德原则,对行为或者行为主体的是非善恶的评价。生活中,我们大部分情况下可以迅速而明确地做出好坏、善恶的道德判断,但有些时候也会遇到进退两难的困境选择,比如经典的列车困境(Trolley Problem):“一辆列车在前行时发现要脱轨了。不得已,它必须紧急调换车道。不过一个车道上站了5个人,另一个车道上站了1个人。驾驶员该如何选择?”在这种道德困境中,秉持不同原则的人所作出道德判断的结果是不相同的。秉持道义论(Deontology)的人们认为即使可以救活5个人的命,但无论如何都不可以杀死那1个无辜的人。而坚持功利主义(Utilitarianism)的人们则认为,救活5个人比救活1个人所带来的结果价值更大。在判断行为是否道德时,道义论者关注行为本身是否符合道德规范;而功利主义者则更注重行为结果是否可以实现利益最大化。而人们如何进行道德判断不仅影响其具体的道德决策,还影响着人们对其的道德评价。在道德评价体系中,信任通常是最重要的指标之一(Cottrell, Neuberg, & Li, 2007)。相关研究发现,面对道德困境选择时,人们对道义论者的信任程度高于秉持功利主义的人,认为有原则、可预测的道义论者是更值得信赖的合作伙伴(Everett, Pizarro, & Crockett, 2016)。Bostyn和Roets (2017)也进一步验证了这一结果,认为秉持道义论者相较于功利主义更有道德、更值得信任。在道德困境中坚持道义论者被视为更温暖、更有道德的存在(Rom, Weiss, & Conway, 2017),因此人们对其给与了更多的赞美与表扬(Critcher, Helzer, & Tannenbaum, 2020)。相比之下,即使人们认为功利主义者所做出的行为更加务实,但也被视为缺乏同情心和道德品质(Uhlmann, Zhu, & Tannenbaum, 2013),从根本上背离了常识性道德(Kahane, Everettet, Earp, Caviola, Faber, Crockett et al., 2018)。既然人们认为在道德困境判断中做出道义论选择的人更加道德,那么拥有较高道德认同的个体在道德判断困境中是否更加偏向于道义论呢?我们将对此进行研究。

1.1. 道德认同与道德判断

道德认同是人从内心接受并且认可道德的过程或状态(刘仁贵,2014),在道德人格的领域中处于核心地位。一个人若将道德置于自我认同的中心地位,那么他就是具有道德认同的人。道德认同作为道德自我的一种认知图式(Aquino & Reed, 2002),与道德判断之间的研究目前还不够深入。然而,基于已有研究,我们认为道德认同能够促进个体做出道义论的道德判断。首先,相关研究表明在面对道德困境时,道德直觉能够自动被触发从而做出判断选择(Graham, Haidt, & Nosek, 2009; Haidt & Joseph, 2011)。而在道德判断时个体思维方式偏好直觉的思考者会更多的支持道义论判断(Bartels, 2008)。当更高的道德认同卷入时,我们猜想人们可能会更多的提取已有的社会知识、经验进行主动构建,更倾向于依赖道德直觉做出判断。其次,道德认同与共情呈显著正相关(Hardy, Walker, Rackham, & Olsen, 2012),即高道德认同的个体更多地表现出共情(Kaur, 2020),而共情能够促进道德困境判断中的道义论倾向(Conway & Gawronski, 2013; Takamatsu, 2019)。另外大量研究表明道德认同与道德行为具有较强的相关性,如道德认同能正向地影响日常亲社会行为(Gotowiec & van Mastrigt, 2019; Hardy, Nadal, & Schwartz, 2017; Hertz & Krettenauer, 2016; Kaur, 2020),负向地影响反社会行为(Reed, Aquino, & Levy, 2007),与道德推脱之间存在负相关(Detert, Treviño, & Sweitzer, 2008)。而道德困境判断时,道义论的偏好被认为是更具道德的反应(Rom et al., 2017),因此我们认为具有较高道德认同水平的个体,在道德困境中更容易做出道义论的选择。

1.2. 道德困境判断的PD模型

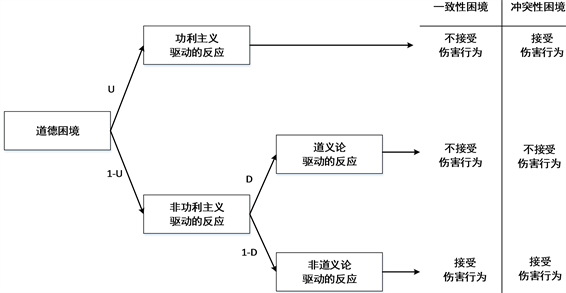

研究道德判断的方法有许多,道德困境判断范式是其中一种重要方法。传统道德困境范式将功利主义倾向与道义论倾向两者的关系视为非此即彼的对立关系(Conway & Gawronski, 2013; Gawronski, Armstrong, Conway, Friesdorf, & Hütter, 2017),但两者关系并非二元对立,而是基于两个独立的加工过程,共同影响个体在道德困境判断中的反应(Greene, 2007)。为了能够独立测量个体两种不同的倾向在道德判断中具体的作用,Conway和Gawronski (2013)提出了加工分离分析模型(Process Dissociation analysis,PD,见图1)。通过该模型可以有效弥补传统道德困境研究范式的不足,量化道德困境判断中功利主义和道义论倾向的相对强度(分别用U参数和D参数表示),有效分离道德判断过程中不同的心理过程对判断和决策的影响。

在本研究中,我们旨在使用道德困境的PD分析模型来考察道德认同对道德判断倾向的影响,特别是考察道德认同如何通过影响功利主义U参数和道义论D参数来形成最终的道德判断。

Figure 1. Moral dilemma and PD model illustration (Conway & Gawronski, 2013)

图1. 道德困境及PD模型图解(Conway & Gawronski, 2013)

2. 方法

2.1. 被试

以南京市某高校120名本科生作为调查对象,共发放问卷120份,7名被试未通过问卷设置的注意检查任务,3人未完成全部测试,导致最终样本为110名(女生19人),平均年龄18.9岁(SD = 1.09)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 道德认同问卷

采用Aquino & Reed (2002)编制,由万增奎和杨韶刚(2008)修订的中文版道德认同问卷。问卷首先呈现一些描述积极道德品质的词汇,如诚实的、助人的等,然后要求被试想象一下拥有这些特质的人,并回答10个问题。问卷由两个维度构成,分别是内化维度和象征维度。内化维度测量个体对道德品质的自我认同程度,象征维度表示个体希望别人认为自己拥有这些道德特质的程度。采用李克特7点计分,得分越高表示个体的道德认同水平越高。在本研究中,该量表的信度为0.825。

2.2.2. 道德困境判断材料

道德困境判断材料以Conway和Gawronski (2013)研究采用的实验材料为基础,进行翻译修订。材料共有12种基本困境,每种困境都包含不一致困境和一致性困境两个版本。不一致困境是指行动本身是违反道德规范的(如伤害他人),但行动带来的收益大于行动导致的伤害。不一致困境体现了人们在道德选择时,道义论倾向和功利主义倾向的对立。例如,酷刑困境,在这个困境中,被试被要求判断对嫌疑人实施酷刑以获得隐藏炸弹的位置信息是否合适。在这种情况下,以功利主义的标准,酷刑是可以接受的,因为酷刑带来的收益更大,但以道义论的标准则是不可接受的,因为酷刑本身就是伤害他人的行为。而一致性困境则研究者针对不一致困境而编制的一个平行的版本,在一致性困境中,违反道德规范的行为所带来的收益不大于其导致的伤害。如,酷刑困境的一致性版本是让被试判断对嫌疑人实施酷刑以获得隐藏的油漆炸弹(不会伤害人)是否合适。在这种情况下,无论是道义论的标准,还是功利主义的标准,都认为这种行为时不能接受的。实验共有24个道德两难情境,以固定的随机顺序排列。每个道德困境都要求被试判断困境中的道德主体的行为是否可以接受(不可接受vs.可以接受)。

2.2.3. 注意检测任务

由于道德困境判断的材料篇幅较长,且需要认真阅读,所示研究中设置注意检查任务,用来检查被试在进行道德困境判断前是否认真阅读了道德困境故事(见Oppenheimer, Meyvis, & Davidenko, 2009)。该任务由1个项目构成,以下是其指导语(改编自Gawronski et al., 2017):

现代决策理论都认识到决策并不是在真空中进行的,个人的喜好和知识以及情境变量会极大地影响决策过程。为了促进我们对决策的研究,我们有兴趣了解与您有关的某些因素对决策的影响。具体来说,我们非常关心您在做题目时是否真正花时间阅读了指导语和情境故事;如果没有,那么您所做的问卷将不会被纳入我们的正式分析。因此,为证明您已认真阅读了指导语和情境故事,请在下面的题目中选择“非常糟糕”这一选项。非常感谢。

阅读完指导语之后,要求被试从3个选项(非常开心,情绪一般和非常糟糕)中,对问题“您现在的情绪状态是?”做出回答。选择“非常糟糕”的被试被认为通过注意检查任务。

2.3. 数据统计

对于每一个道德两难情境,选择“不可接受”赋值为0,选择“可以接受”赋值为1。所有数据在SPSS 26上进行录入和相关的分析处理。

3. 结果与分析

3.1. 被试在不一致困境与一致性困境的选择差异

总体上,在不一致困境中,认为伤害行为是可以接受的比例平均为56.5%,而在一致性困境中,认为伤害行为是可以接受的比例平均为30.6%。被试在两种困境上的选择存在显著性差异,t (109) = 12.96,p < 0.001。

3.2. 道德认同与功利主义道德倾向的关系:基于传统的分析

传统道德困境分析只关注不一致困境,在这种困境中,倾向于接受行动被认为是功利主义倾向,而倾向不接受行动被认为是道义论倾向。我们统计不一致困境中被试的选择“合适”的反应的次数,作为传统道德困境分析中功利主义/道义论倾向的指标。比例的高低,反映功利主义/道义论倾向的强度,比例高表示较强的功利主义倾向,比例低则反映较强的道义论倾向。经统计发现,被试在12不一致困境中,选择“合适”的比例平均为56.5%,说明被试偏好功利主义。

相关分析显示(见表1),道德认同的内化维度与功利主义倾向呈显著负相关(r = 0.201, p < 0.05),说明被试的积极道德品质内化程度越高,在传统的道德两难困境(不一致困境)中越不倾向功利主义选择。由于传统分析将功利主义和道义论看作对立的两极,因此这一结果也说明内化道德认同高的被试,更偏好道义论的选择。而道德认同的象征维度与功利主义倾向相关不显著(r = 0.083, p > 0.05)。

Table 1. Table of descriptive statistics and correlation analysis of relevant indicators

表1. 有关指标的描述统计和相关分析表

注:*表示p < 0.05,**表示p < 0.01。

3.3. 道德认同与功利主义道德倾向的关系:基于PD模型的分析

PD模型U参数和D参数的计算采用Conway和Gawronski (2013)中提供的方法。具体来说,首先计算每个被试在不一致困境中拒绝行动的概率(设为PIncongruent)和一致性困境中拒绝做出行为的概率(设为Pcongruent),然后用Pcongruent − PIncongruent得到PD模型中的功利主义U参数,用PIncongruent/(1 − U)得到PD模型中的道义论D参数。

相关分析的结果如表1所示。U参数和D参数相关不显著,说明在道德困境判断中功利主义倾向和道义论倾向是独立的,这与PD模型的假设相一致。传统功利主义倾向与U参数显著正相关(r = 0.613, p < 0.001),与D参数显著负相关(r = −0.718, p < 0.001),这说明在传统道德困境中做出伤害行动的选择,既可能是由功利主义驱动,也可能是缘于较低的道义论偏好。

道德认同的象化维度与U参数和D参数相关均不显著。道德认同的内化维度与D参数显著正相关(r = 0.316, p < 0.01),但与U参数相关不显著。我们进一步研究了道德认同得分是否能预测道义论的倾向。在回归模型中,D参数被视为因变量,年龄和性别作为控制变量被输入模块1 (block 1),道德认同内化和道德认同象征化作为自变量被输入模块2 (block 2)。结果如表2:在控制了年龄和性别的影响后,道德认同的内化维度与道义论倾向有显著的关联(β = 0.3, p < 0.01)。这一结果说明道德认同内化维度能显著预测个体在道德困境判断时的道义论倾向,但无法预测其功利主义倾向。而道德认同的象征化维度则既不能预测道义论倾向,也不能预测功利主义倾向。

Table 2. Stratified regression of moral identity on deontological tendencies

表2. 道德认同对道义论倾向的分层回归

注:*表示p < 0.05,**表示p < 0.01。

4. 讨论与结论

本研究探讨了道德认同对大学生道德困境判断的影响。传统道德困境分析方法显示,道德认同水平较高的被试,更偏好道义论的选择。进一步基于PD模型分析发现,道德认同能显著预测个体在道德困境判断时的道义论倾向(D参数),但无法预测其功利主义倾向(U参数),也就是说道德认同只通过促进个体的道义论倾向,导致个体做出道义论的判断。

4.1. 道德认同与道德判断的关系

道德认同与传统道德困境判断的道义论倾向显著正相关,具体来说是道德认同内化维度得分高的被试更偏好道义论道德判断。这一结果与我们的假设相一致。由于内化维度体现了道德认同在自我概念的中心程度(Aquino & Reed, 2002),因此高道德认同内化的个体更容易将自己感知为具有道德的人,而本研究显示这样的人在道德困境判断中容易做出道义论的道德判断。也就是说,对于道德认同和道德判断的关系,一方面人们对于在道德困境判断中偏好做出道义论选择的人会形成“更有道德”的印象(Bostyn & Roets, 2017; Critcher et al., 2020; Everett, Faber, Savulescu, & Crockett, 2018; Rom et al., 2017; Uhlmann et al., 2013);另一方面,认为自己是有道德的人,在道德困境判断中也偏好做出道义论选择。

4.2. 道德认同对PD模型的D参数和U参数的影响

研究显示,道德认同的内化维度与D参数显著正相关,但与U参数相关不显著。这一结果与Conway和Gawronski (2013)的研究结果存在差异。在Conway和Gawronski (2013)的研究中,道德认同内化维度与D参数和U参数都显著正相关。Conway和Gawronski (2013)认为道德认同与U参数相关,在一定程度上说明表明功利主义倾向至少部分是由真正的道德关怀而不是对痛苦的漠视所驱动。但我们的研究并未证明该观点。根据PD模型,传统分析所得到的道德判断的结果受到U参数、D参数的共同作用。传统分析的功利主义判断结果,既可能是U参数的增加导致,也可能是D参数的减少导致,或者是二者的结合。由于本研究的结果只显示道德认同内化与D参数显著相关,这说明高道德认同内化的个体其道德困境判断的道义论倾向是D参数的增加所致,而与U参数无关。

4.3. 不足和未来研究展望

本研究的不足之处包括:1) 由于相关研究显示道德困境判断存在明显的文化差异(如Arutyunova, Alexandrov, & Hauser, 2016; Awad, Dsouza, Shariff, Rahwan, & Bonnefon, 2020; Sorokowski, Marczak, Misiak, & Bialek, 2020),而我们研究中所使用的道德困境材料均翻译改编自国外的研究,将其直接应用到中国文化情境下,可能存在一定的局限性;2) 所使用的道德困境多描述的是非现实的、比较极端的情境,它是否能够反映日常生活时的道德选择还是存疑的;3) 道德困境判断的PD分析模型本身存在一定的局限性,如Gawronski和Beer (2017)认为PD模型中的D参数在道德规范的敏感性和不作为的一般偏好之间存在混淆,而U参数在对结果的敏感和一般倾向于采取行动倾向间存在混淆。

在将来的研究,我们可以编制基于中国文化背景的日常生活的道德困境,采用Gawronski等提出的新的CNI模型的计算方法(Gawronski et al., 2017),来进一步探讨道德认同与道德判断的关系。

基金项目

南京森林警察学院2021大学生创新创业训练计划省级重点项目(202112213027Z)研究成果;江苏高校哲学社会科学研究项目(2020SJB0213)的阶段性研究成果。