1. 引言

自我呈现最早是由Goffman (1959)提出的,是指个体有选择地展示自我,从而让别人按照自己的愿望看待自己。按照呈现策略的不同,自我呈现可以分为积极(策略性)自我呈现以及真实自我呈现。积极自我呈现是指个体根据理想自我,有选择性地进行呈现,强调积极的一面;真实自我呈现是指个体客观的呈现,不对呈现内容进行选择,强调真实性(Kim & Lee, 2011)。近年来,随着网络时代的来临,社交网络成为人们进行自我呈现的重要平台。人们在社交网络中通过点赞、评论或者分享自身的生活进行人际交往,大量研究表明,人们使用社交网络的重要动机便是进行自我呈现(鲍娜,2014)。

目前,许多研究集中探讨自我呈现与主观幸福感的关系,得出的结论却不尽相同。部分研究表明积极自我呈现能够显著正向预测主观幸福感,而线上积极反馈、社交自我效能感等部分中介了积极自我呈现与主观幸福感的关系(Kim & Lee, 2011;陈必忠,2018;陈必忠,郑雪,2020)。少部分研究表明积极自我呈现能够负向预测主观幸福感,产生的原因可能是嫉妒或者察觉到理想自我和现实自我的差异。针对积极自我呈现对主观幸福感产生的积极影响可以通过社会资本理论来解释,个体在社交媒体中进行积极自我呈现,通过其他人的反馈行为(点赞、评论等)感受到获得更多的社会支持或者社会资本,进而提升了主观幸福感(Huang, 2016; Tang & Wang, 2012)。但是针对积极自我呈现对幸福感的负向影响目前少有研究解释。

强化理论是行为主义的核心,正强化是指个体做出某种行为,随后得到某种奖励,致使该行为出现的强度、概率增加的过程(Gordan & Amutan, 2014;钟力平,2008)。个体在社交媒体上进行积极自我呈现,其他人的反馈行为给他一种“奖励”的感觉。在这种情况下,个体倾向于增加积极自我呈现行为频率。但是如果增加的自我呈现行为超过一定的限度,会导致个体花费过多的时间在社交网站上,形成社交网站依赖(丁倩等,2016)。社交网站依赖被认为是网络依赖或网络成瘾的子类别,社交网站成瘾会影响个体现实生活中的社交,从而负向影响主观幸福感。

综上所述,基于行为主义正强化理论,为了进一步探究积极自我呈现与主观幸福感的关系,以及社交网站成瘾对其关系的影响机制。本研究假设:积极自我呈现能够正向预测主观幸福感;社交网站成瘾在积极自我呈现与主观幸福感之间起中介作用。

2. 方法

2.1. 研究对象

采用滚雪球方法收集被试,利用问卷星在线发布问卷,学生自愿参与填写。共收集280份问卷,回收有效问卷232份。其中男生64人,女生168人。被试平均年龄(23.3 ± 3.4)岁,所有被试均具有社交媒体(朋友圈或微博)使用经验。

2.2. 研究工具

2.2.1. 积极自我呈现量表

采用Kim和Lee编制的积极自我呈现问卷(Kim & Lee, 2011),该问卷能够测量个体在社交网站上选择性进行积极自我展示的程度。该问卷由鲍娜翻译(鲍娜,2014),共有五个项目(如“当我更新状态时,我只表达积极的感受”),采用李克特7点计分,从1~7分别代表“完全不同意”~“完全同意”。得分越高表明个体越倾向在社交媒体上进行策略性自我呈现。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.86。

2.2.2. 简版社交网站成瘾倾向量表

采用Milošević-Đorđević & Žeželj (2014)编制的简版社交网站成瘾倾向问卷,该问卷共6个项目。采用5点计分,从1~5分别代表“完全不符合”~“完全符合”,得分越高代表社交网站成瘾倾向越高。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.79。

2.2.3. 主观幸福感

正负性情绪量表采用Diener et al. (2010)编制的测量积极情绪和消极情绪的新的简版量表。用来测量个体在一个月之内感受到积极情绪和消极情绪的频率,该量表在中国人群体之中也有较好的心理测量学指标(Li et al., 2013)。问卷共有12个项目,分别测量被试的积极情绪(如愉快的)和消极情绪(如不愉快的)。采用五点计分,从1~5代表“非常少”~“非常多”,得分越高代表被试近期感受到的积极/消极情绪越多。在本研究中,该问卷两个分量表的Cronbach’s α系数分别为0.91和0.87。

生活满意度量表采用Diener等人编制的,熊承清,许远理(2009)翻译修订的生活满意度量表。共有5个测题(如“我对我的生活很满意”),采用五点计分,从1~5分别代表“非常不同意”~“非常同意”。得分越高代表个体对自己的生活越满意。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.88。根据主观幸福感的定义,主观幸福感的得分等于生活满意度标准分数加上积极情绪标准分数减去消极情绪标准分数(Ding et al., 2017;陈必忠,2018)。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差

本研究的变量数据全部通过问卷在线收集,所以需要进行共同方法偏差检验。通过Harman单因子检验法对问卷题目进行统计分析(周浩,龙立荣,2004),结果显示第一个因素解释的累计变异量为28.36%,小于40%。结果表明我们的研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 描述性统计及相关分析

如表1所示,积极自我呈现与社交网站成瘾倾向呈显著正相关(r = 0.14, p < 0.05),与主观幸福感相关关系不显著(r = 0.10, p = 0.10)。社交网站成瘾倾向与主观幸福感呈显著负相关(r = −0.30, p < 0.01)。说明变量之间可能存在遮掩效应,因此根据模型进行遮掩效应(广义中介效应)的分析。

Table 1. Descriptive statistics and product moment correlation analysis of variables

表1. 变量的描述性统计以及积差相关分析

注:M为平均数,SD为标准差;主观幸福感为标准化分数;*:p < 0.05,**:p < 0.01。

3.3. 中介效应检验

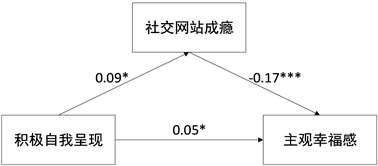

采用Hayes (2012)开发的Process插件进行中介效应的检验。选择模型Model 4 (该模型是简单中介效应模型,符合我们的研究假设),对社交网站成瘾倾向在积极自我呈现和主观幸福感中的中介效应进行检验。回归分析结果如表2所示,积极自我呈现不能显著预测主观幸福感(β = 0.04, p > 0.05),根据温忠麟,叶宝娟(2014)提出的新的中介效应检验流程,进一步进行遮掩效应的检验。将积极自我呈现与社交网站成瘾同时纳入回归方程后,积极自我呈现能够显著正向预测社交网站成瘾(β = 0.09, p < 0.05),社交网站成瘾能够显著负向预测主观幸福感(β = −0.17, p < 0.001),且积极自我呈现能够正向预测主观幸福感(β = 0.05, p < 0.05)。此外,中介效应的Bootstrap 95%的置信区间为[−0.04, −0.01],不包含0,表明社交网站成瘾在积极自我呈现与主观幸福感之间起遮掩作用,效应值为−0.02,占总效应的22.4% (见表3)。

Table 2. The regression analysis of variable relationship in the model

表2. 模型中变量关系的回归分析

注:*:p < 0.05,***:p < 0.001。

Table 3. The mediating effect of social network addiction on self-presentation and subject well-being

表3. 社交网站成瘾在积极自我呈现对主观幸福感中的中介效应分析

综合来看,社交网站积极自我呈现对主观幸福感的效应受到社交网络成瘾的遮掩。根据回归分析的结果,本研究各变量之间的关系如图1所示。

Figure 1. The path coefficient of self-presentation, social network addiction and subjective well-being

图1. 积极自我呈现、社交网站成瘾与主观幸福感的路径系数

4. 讨论

本研究发现,积极自我呈现能够正向预测主观幸福感,这与以往的研究结果一致(Kim & Lee, 2011;陈必忠,2018;陈必忠,郑雪,2020)。在社会赞许性以及控制交往结果的动机影响之下,个体在社交媒体上有选择性地进行理想化自我的展示,有助于提高个体情绪的愉悦感从而提升主观幸福感。此外,许多研究结论表明(鲍娜,2014;牛更枫等,2015),积极自我呈现能够通过提高社交自我效能感、自尊水平以及社会支持从而提高幸福感。这些研究表明了积极自我呈现对主观幸福感的影响机制。

本研究更重要的是在验证积极自我呈现对主观幸福感关系的基础之上,探究了社交网站成瘾对这种关系存在的遮掩作用。遮掩效应是指,第三变量(遮掩变量)对自变量与因变量关系的遮掩(或抑制)作用。根据温忠麟,叶宝娟(2014)提出的新的中介效应检验流程,即使总效应不显著的情况下,依旧可以进行中介效应的检验,因为总效应可能是被“遮掩”了。本研究中,仅将积极自我呈现与主观幸福感纳入回归方程时,积极自我呈现并不能显著预测主观幸福感。将社交网站成瘾纳入回归方程之后进一步进行中介效应检验,间接效应与直接效应均显著,且方向相反,说明遮掩效应显著,验证了我们的假设二。正如社交网络对人类社会存在的两面性,积极自我呈现对主观幸福感的影响也存在两面性。从行为主义的角度来看(Gordan & Amutan, 2014;钟力平,2008),个体在社交平台上进行积极自我呈现,浏览到此信息的其他人给予成本极低的反馈(点赞、评论等),致使双方都感受到一种人与人联结。这一过程强化了发布者的行为,其更有可能进行更多频率的积极自我呈现。花费过多时间和精力在社交网络上,从而形成社交网络依赖从而降低主观幸福感。

当前有关社交网络积极自我呈现的研究,多关注于其积极方面。然而,网络给人带来便利的同时也带来了消极影响(周宗奎,刘勤学,2016)。本研究探究了积极自我呈现通过社交网站成瘾带来的消极影响,拓展了积极自我呈现对主观幸福感的影响机制问题。然而,还有其他的很多可能性会抑制对主观幸福感的影响,如向上社会比较,或者个体体验到理想自我与真实自我的差距(刘力嘉等,2021)。此外,社交媒体上另一种呈现方式,真实自我呈现对主观幸福感的影响机制与积极自我呈现不尽相同,这也是一个值得研究的问题。本研究启示我们可以适当的在自我呈现的过程中进行适当修饰,但是要注意“适度”。本研究也存在一些局限性,问卷法收集数据不可避免存在共同方法偏差;被试样本多是青少年,能否推广到更大的样本群体不可知;本研究属于横断研究,不能得出严格的因果关系。

NOTES

*通讯作者。