1. 引言

1.1. 背景及研究意义

随着人们生活水平的提高和社会的进步,教育越来越成为社会和家庭关注的重点。改革开放以来,河南省始终将我国教育事业发展建设放在优先战略地位,始终贯彻坚持科教强国兴河南和实施人才强市兴省的发展战略,始终将教育事业发展建设作为河南省全省发展的重要基础建设项目。教育事业的发展必然是经济社会文明进步的重要基础,中原的伟大崛起,必定必然离不开教育科学事业的不断进步。基于此,对地方财政教育经费支出的具体影响因素进行深入研究就具有了极为重要的意义,有利于相关部门依法保障经费支出、整改不合理的教育经费支出结构、拟定合理的教育经费支出金额、完善教育支出保障机制,也有利于增强财政支出的使用效率。

此外,在财政教育支出方面的研究,我国已逐步建立了体系化的研究,但是这些研究大部分是从国家角度来分析的,从省级角度来做的研究还不够丰富。而且目前还没有学者从河南省的角度出发,探究国家财政对河南省教育支出的影响因素进行分析,因此本文充分利用河南省现有数据资源,对其影响因素进行定量分析,在进行实证分析时选取地级市的面板数据对河南省财政教育支出进行研究以期为政府决策提供有效建议。

1.2. 文献综述

Hasan A. Faruq (2011)通过综合考虑教育质量与经济社会发展水平、制度政策三者之间的关系,探究出了教育质量与人均GDP之间的的正向关系的结论,即教育水平的高低和教育质量的提升对社会经济发展起到推动作用,同时也有利于稳定社会制度的大环境 [1]。Weerts和Ronca (2012)研究的是美国各州对高等教育财政支持的差异,使用的是1984~2004年的面板数据,结论是财政健康、人口因素、公共机构间的优先权竞争、政治氛围和文化传统、高等教育机构自身特征等五个方面为影响因素 [2]。Dufrechou (2016)通过运用DEA的方法得出了1970年至2010年拉美国家的财政教育支出的相关数据,为接下来探讨相关国家教育支出的影响因素奠定了基础。通过数据分析和实证分析,得出了国家教育支出决定不同的效率因素的结论,在考虑经济一体化和民主进程的影响因素时,发现其对拉丁美洲的子样本效率有显著影响 [3]。Ales Kocourek (2018)利用面板数据,研究了125个国家的不同教育水平对劳动生产率的影响,研究结果发现劳动生产率的高低与国家的中等、高等教育呈正向增长 [4]。

王善迈(2016)以教育支出占比国民经济生产总值的4%作为分界点,研究了4%前后的不同教育支出政策,为了能够使教育经费得到最合理的配置,发挥教育在国民经济增长中的作用,他认为应该合理调整教育财政财权以及主体责任关系 [5]。王宇惠(2017)则将研究的重点放在了西部地区的教育支出,他研究了甘肃省的教育支出问题,认为甘肃省的教育支出总量过少且地区和城乡支出分配不均。认为政府应加强教育支出的调配,城乡合理均衡分配以提高效率 [6]。宗晓华(2011)根据多年来区域高等教育财政的时间序列数据,发现不同区域高等教育财政的投资存在高度差异。根据1998年至2006年省级面板数据,对影响区域高等教育财政支出的因素进行的实证研究表明,区域经济对大学毕业生的需求、毕业生外流率、居民承担财务责任的程度等因素对地方高等教育的财政投资影响显著 [7]。詹宏毅,张宇星(2013)对高等教育公共支出影响因素的进行实证分析,使用OECD国家2000~2009年的面板数据,在建立计量模型时,使用固定效应模型和随机效应模型对数据进行回归,并进行豪斯曼检验,研究结论是高等教育相对收入,人均支出,人口结构和财政支出比率这四个变量对高等教育的公共投资的影响均显著。前三个变量与公共支出呈负相关,而财政支出与公共支出呈正相关 [8]。李俏(2016)则应用Tobit模型从省级层面对财政教育支出的效率及其影响因素进行了分析,分析结果表明不同省级的教育支出存在地域差异,同时指出各级政府应关注教育区域差异以及义务教育的发展 [9]。

2. 河南省财政性教育经费支出现状分析

自改革开放以来,河南省各级各类学校办学条件发生了翻天覆地的变化,2018年教育部门财政支出累计达1664.7亿元,居全国第四。

河南省教育面临着难得的发展机遇和也同样面临着严峻挑战。存在教育规模大但力量不强、发展不平衡等问题。河南致力于在2022年之前促进教育现代化和建设强大的教育领域方面取得重大进展。到2035年,诸如“入学困难”,“择校狂热”和“大班”等热点得到有效缓解,教育的整体优势和影响得到极大的改善,教育全面现代化,并进入强大的教育领域。

2.1. 河南省财政性教育经费支出总量分析

教育财政支出是教育事业发展的重要保障,是政府在教育方面支出费用的总称。我省近些年由于不断增加对义务教育的支出比例,同时也不断增加各级财政对教育的支出比例,目前,教育支出已成为河南省最大的财政支出。

本文选择河南省作为样本省,为确保数据的准确性,选取2008~2018年国家统计局、河南统计局等官方公布的关于教育经费统计的11年的数据进行分析。

从表1可以看出,从2008年到2018年河南地区生产总值、地方财政税收收入以及地方财政一般预算支出这几个指标都表现出不间断的增长趋势,同时,河南省的地方财政教育支出金额也表现出了不间断增长的趋势,河南省财政教育支出额度从2008年444.03亿元增长至2018年1664.67亿元,金额增长了3.75倍。地方财政教育支出与地方财政一般预算支出的比率除在2012年短暂增长外,其余年份呈小幅度下降趋势,总体较为稳定(介于18%至20%)。

Table 1. Summary of total financial expenditure on education in Henan Province, 2008~2018

表1. 2008~2018年河南财政教育支出总量汇总表

数据来源:由《河南统计年鉴(2008~2018)》整理所得。

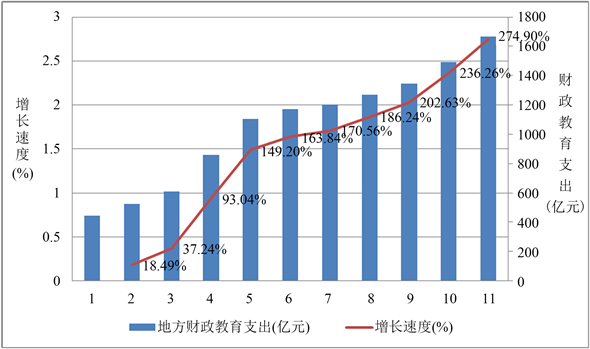

Figure 1. The amount and growth rate of financial expenditure on education in Henan Province from 2008 to 2018

图1. 2008~2018年河南省财政性教育支出金额及增长速度

由图1可以看出,2008~2018年间河南省地方财政教育支出呈不断增长的趋势。从增长速度来看, 2010~2012年增长速度较快,其余年份均小幅度增长,增长趋势比较平缓,总体呈上升趋势。主要原因是随着河南省社会经济发展总体水平的提高,地区生产总值总量逐年增长,教育支出结构进一步优化,教育经费支出增长相对稳定。

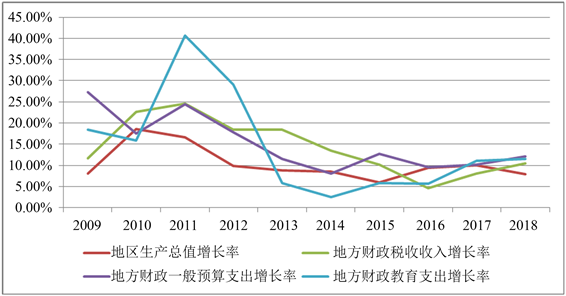

Figure 2. Broken line chart of Henan growth rate 2008~2018

图2. 2008~2018年河南省增长率折线图

如图2所示,从增长率来看,河南省财政教育支出的增长率的总体趋势与地区生产总值增长率大体趋同,地方财政税收收入增长率和地方财政一般预算支出增长率大体相似,这说明河南省财政性教育支出受河南省经济发展状况的影响。

2.2. 河南省财政性教育经费支出区域结构分析

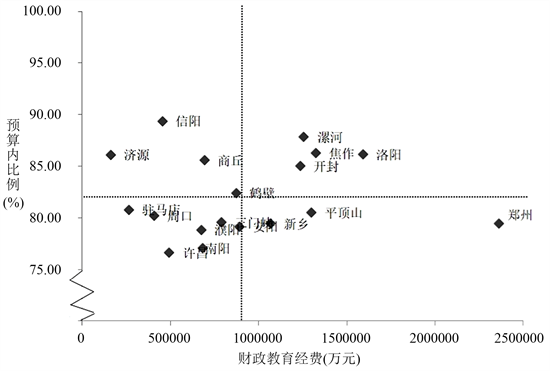

本文以2018年为例,用地方政府对教育的财政支持程度用地方财政性教育经费占地方教育总经费的比例来衡量,各地市经费水平用地方财政性教育经费来衡量,如图3所示得到一个坐标图。图中,以财政性教育经费的预算内比例为纵轴,财政教育经费水平为横轴,图中十字虚线的横线代表各地区教育财政支持度的均值(82.21%),竖线代表各地区财政教育经费的均值(919,471万元),用该十字交叉虚线将图分为四个象限。

Figure 3. Regional classification based on the level of educational outlay and financial support

图3. 基于教育经费水平和财政支持度的地区分类

根据横竖均值线将这18个地市分为四类地区。如图3所示,第一类地区,即在第一象限的地区,属于“高经费水平和高财政支持度”地区,包括漯河、焦作、开封和洛阳四个地市。这四个地市的政府分担了教育成本中的主要责任。第二类地区,即在第二象限的地区,属于“低经费水平和高财政支持度”地区,包括信阳、商丘、济源、鹤壁四个地市。这些城市政府对教育的支持度很高,但财政教育经费却较低。第三类地区,即在第三象限的地区,属于“低经费水平和低财政支持度”地区,包括驻马店、周口、许昌、南阳、南阳、濮阳、三门峡和安阳八个地市。可以看出相对于其他象限,该象限的城市数较多。第四类地区,即在第四象限的地区,属于“高经费水平和低财政支持度”,包括新乡、平顶山和郑州三个地市。从图中可以看出,这三个城市的预算内比例相差不大,但是郑州的财政教育经费却远远高于其他城市。

总体来看,高财政教育经费的为第一象限和第四象限,共7个城市,低财政教育经费的为第二象限和第三象限,共11个城市,高财政教育经费的地区相对较少,且预算内比例相当的各城市,财政教育经费金额却相差巨大,这说明河南省目前在财政教育经费的分配上城市之间差异大,存在较强的不平等问题。

3. 河南财政性教育支出影响因素的实证分析

3.1. 指标选取与数据来源

本文使用2008~2018年河南省18个地级市的面板数据,从供给和需求的角度分析影响国家财政性教育经费的因素,并将影响财政性教育支出的因素分为三类:经济因素、人口因素和社会因素。共包含经济发展水平、教育消费水平、城市化程度、交通运输水平、信息化水平和在校学生数六个指标。以上所选取的指标都是在过对相关资料进行查询查询并获得了指标的基本数据后,在此基础上进行相应的计算获得的。所有数据源于2008~2018年11年的《河南省统计年鉴》和《中国统计年鉴》等资料。本文在分析过程中使用到的变量及其定义见表2。

Table 2. The definition of variables involved in the study of influencing factors in this paper

表2. 本文影响因素研究涉及的变量定义

3.2. 河南财政性教育支出影响因素的实证分析

3.2.1. 模型设定

基于上述分析及指标选取,本文采用面板数据模型对河南省国家财政性教育支出的影响因素进行实证检验,由本文选定的解释变量和被解释变量所建立的面板数据模型为:

其中,i表示不同的地级市,t表示不同的年份,

为个体的异质性,是不可观测的,即不随时间变化的城市的一些特征,

表示该模型的误差项。被解释变量

表示第i市第t年地方国家财政性教育支出量,

表示第i市第t年的人均地区生产总值,

表示第i市第t年的居民人均教育及文化娱乐消费,

表示第i市第t年的城镇化率,

表示第i市第t年的交通运输水平,

表示第i市第t年的信息化水平,

表示第i市第t年的在校学生人数。

3.2.2. 数据平稳性检验及协整检验

由于一些非平稳经济时间序列的变化趋势虽然相似,但这些序列之间却不一定是相关的,所以即使有很高的R2,该数据的回归也没有实际意义,这种情况称为虚假回归或伪回归。为避免伪回归并确保估计结果的有效性,因此应在回归分析之前检验面板数据的稳定性。

为了减小数据之间的差距,对数据进行取对数处理。

Table 3. Results of stationarity test

表3. 平稳性检验结果

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

如表3所示,在对各个变量对数序列进行平稳性检验后得到LLC、IPS、ADF-Fisher、PP-Fisher检验的结果,LLC的显著性水平为0.01,其余检验的显著性水平为0.05,LLC是检验同质单位根,其余检验为检验异质单位根。在显著性水平下,很明显P值是大于0.05或0.1的,因此在这里不可以拒绝原假设,即认为各变量的原始数据存在单位根,可能存在同质的单位根,也可能存在异质的单位根,或者是两种单位根都存在。所以可以认为原始数据不平稳,由此需使用差分的方法,对数据进行一阶差分后,再次检验数据的平稳性结果如表4所示。

Table 4. Test result of first order difference post-stationarity

表4. 一阶差分后平稳性检验结果

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

如表4所示,对变量的对数进行一阶差分后,再进行平稳性检验,结果显示在0.05的显著性水平下(LLC、IPS、ADF-Fisher、PP-Fisher检验)的P值均小于0.05,所以拒绝原假设,认为差分后不存在异质单位根;在0.01的显著性水平下(LLC检验) P值基本上是小于0.01的,因此拒绝原假设,认为差分后的数据是不存在同质单位根。这都表明了差分后的数据是平稳的,各个变量的对数序列为一阶单整,因此可以进行协整检验。

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

由表5协整检验的结果可知,统计量的P值小于0.05,在5%的水平上拒绝了“不存在协整关系”的原假设,虽然变量的对数序列虽然不平稳,但是它们的线性组合却是平稳的,变量之间存在长期均衡关系,因此是可以建立回归模型的。

3.2.3. F检验和Hausman检验

F检验一般是用来确定模型是不是存在个体效应的检验,是选择用混合估计模型还是固定效应模型进行估计的检验。

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

F的计算公式为:

,

其中

和

都代表残差平方和,前者代表混合估计模型的,后者代表个体固定效应模型的;N为截面的个数,本文研究河南18个地市的数据,即N = 18;T代表时间序列数,本文选取2008~2018年的数据,即T = 11,K代表解释变量个数,即K = 6。计算出的F值需要和查表值F(17, 174)进行比较,若计算出的F值大于查表值,即说明应拒绝H0,应该选择固定效应模型,反之,则选择混合估计模型。根据表6按照公式计算出的F值为97.58。

查表发现,表中

,

,且数值随分子自由度和分母自由度的增大而减小,所以按照公式计算出的F值为97.58显然大于F(17, 174)查表值,故应选择个体固定效应模型。

Hausman检验是检验模型个体效应或时间效应与解释变量之间是否相关,从而在固定效应模型和随机效应模型中进行选择。进行Hausman检验的目的,是为了看模型的个体效应与其解释变量是否相关。

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

观察表7可知,由于Hausman检验的P值等于0小于0.01,说明了在0.01的显著性水平下,拒绝原假设,即个体效应与解释变量不相关,因此拒绝了随机效应模型而选择固定效应模型。

3.2.4. 构建固定效应模型

自相关和异方差对于面板数据的影响比较大,但Eviews不能做面板数据的这两个检验,为了降低这两个对回归结果的影响,在进行回归时选择Cross-section weights对数据加权。表8为参数的估计结果:

Table 8. Parameter estimation results of the model

表8. 模型的参数估计结果

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

根据表8的估计结果剔除不显著的变量后,再次进行回归,得到如下的估计结果。

Table 9. Parameter estimation results of the model

表9. 模型的参数估计结果

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

由表9,得到的模型为:

资料来源:Eviews8.0软件分析结果。

根据表10的检验结果可知,该模型的R2为0.9834,修正的R2为0.9813,这说明各解释变量对被解释变量的解释程度较高,模型拟合的较好。F值大于10,P值小于0.05,这也能说明该模型整体的检验结果较为显著。

对于异方差问题的解释:由于在前面建立模型的时候,本文已经对数据进行了取对数的变换,因此可以消除部分异方差。DW值接近2说明序列无自相关性。

对数据取对数时,原来数列的拥有的函数性质并不发生改变,得到了计量模型的回归系数表示的是解释变量每变动百分之一所引起的被解释变量的变动的百分比,属于弹性的概念。从模型中可以发现,

、

、

、

、

五个变量的弹性系数分别为0.8039、0.2148、1.2512、0.0775、0.1385,即在其他变量不变的情况下,经济发展水平、教育消费、城市化程度、信息化水平和在校学生数对该地区的国家财政教育经费的影响呈正相关,与预期方向一致。

城镇化率一项弹性系数最高,说明在河南省财政教育支出的影响因素中,城镇化率对财政教育支出影响最大,可通过提高城镇化率来提高财政教育经费。《2018年河南人口发展报告》中明确指出,河南省2018年居住在城镇的常住人口人数已经到达4967万人,常住人口的城镇化率提高幅度为51.71%,比2017年末提高了1.55个百分点,城镇化率的增幅一直位居于全国第一,这表明我省也一直致力于提高城镇化率。人均地区生产总值的弹性增长系数较高,说明财政性经济发展的水平提高是直接影响河南省财政带动教育经费的重要影响因素,经济和社会发展的水平提高直接影响着河南省财政性经济带动教育支出的规模和供给量,说明财政性经济的水平带动发展教育,可通过保障和提高财政性经济和社会发展的水平带动教育来保障和提高河南省财政教育经费。此外,居民人均教育及文化娱乐消费、信息化水平和在校学生数的弹性系数均为正,说明提高城市这些指标均可达到提高财政教育经费的目的。除上述回归模型中考虑的因素外,其他因素对河南省财政教育支出也存在影响,截距项反映了没有考虑到模型中的其他因素如信息化水平等对河南省财政教育支出的影响。

4. 结论

根据上述分析,得到以下结论:

1) 河南省对教育的财政支持度高于全国水平

根据河南省财政教育占比与全国水平的对比分析可知,河南财政教育支出占地区生产总值的比例总体低于全国水平,但河南财政教育支出占财政总支出的比例总体高于全国水平。这说明河南省在财政方面对教育事业的支持度相对于全国平均而言较高。

2) 河南省不同地市的财政性教育支出差异大

根据河南省财政性教育经费支出区域结构分析,可以发现高财政教育经费的地区相对较少,且预算内比例相当的各城市,财政教育经费金额却相差巨大。河南省不同地市的财政性教育支出的差异很大,这些差异不仅表现在绝对量上的差异,在相对比例上也差异很大。

3) 河南省存在区域不平衡的问题

根据郑州市财政性教育支出与其余市对比可知,除郑州外其余各地市和郑州市的差异不但没有减小,反而差异变得更大了。教育带动经济,由于教育资源的水平的差异较大,进一步导致河南省不同地市的财政水平的差异变大,区域不平衡的问题越来越明显。

4) 河南省的经济发展水平相对较低

从模型中发现,在其他变量不变的情况下,经济发展水平、教育消费、城市化程度、信息化水平和在校学生数对该地区的国家财政教育经费的影响均呈正相关,说明这些因素的变动都会影响财政教育支出的增长并具有正向作用。但相比于全国水平来说,河南省的经济发展水平和城镇化率较低,而经济发展水平和城市化程度这两个因素对财政教育支出的影响最大。